【圧倒的展開力】CS連続優勝 電脳堺 徹底解説!【2021.4環境 CS優勝5回】

はじめまして、しいです。

初めてnoteで記事を書かせていただきます。

今回は現在使用している【電脳堺】の構築やこれから【電脳堺】を組もうと考えている方へ向けた基本的な動き、カードの役割、展開方法、手札誘発のケアなどを中心に解説していきたいと思います。

最後まで読んでいただけると嬉しいです。

【著者プロフィール】

しい@sea411

実績

CS優勝21回(電脳堺を使用した回数8回)

ベスト4以上20回以上

Yu-Gi-Oh! CHAMPIONSHIP SERIES JAPAN(YCSJ) TOKYO Best64

1.リミットレギュレーションの影響

初めに、デッキ解説をする前に前期からの変更点に軽く触れていきます。

4月1日からのリミットレギュレーションリストとなります。

トーナメントシーンでよく見るデッキタイプに大きな変化はない中で、【電脳堺】はその影響を受けました。

その影響が《真竜皇V.F.D》の規制です。

【電脳堺】はメインデッキのモンスターの多くがレベル3とレベル6で構成されており、そのモンスターを場に展開することでシンクロ召喚、エクシーズ召喚を目指します。

その展開力の高さから《真竜皇V.F.D》の成立が容易であり、展開次第ではこのカードが2体場に並ぶこともありました。

2体並べることによる利点としては、

・1体目の成立時に効果を使用し、『光属性』を宣言することで《原始生命態ニビル》の誘発、その後の展開に対するケア

・相手ターンに効果を使用することで、《PSYフレームギア・γ》、《エクシーズ・オーバーディレイ》等の除去ケア

が挙げられますが、2体目の存在が消えたことで上記の利点が薄れてしまいました。

そのため、相手視点から見た場合だと《真竜皇V.F.D》の成立に対して《原始生命態ニビル》をプレイすることで、そのゲーム中は《真竜皇V.F.D》の成立がほぼ無くなります。

このことから、【電脳堺】側は展開の終着点がより明確となり、《原始生命態ニビル》に対するリカバリーが前期よりシビアになりました。

しかし、【電脳堺】が今回の改訂で受けた影響は《真竜皇V.F.D》の規制のみであり、メインギミックのカードは規制されていないことから、元々のデッキパワーはほとんど落ちていない、展開次第では《原始生命態ニビル》を始めとした手札誘発のケアができると判断し、今期も【電脳堺】を使用することに決めました。

また、現環境において多種多様な展開系デッキが存在していますが、その中で【電脳堺】が優れている点として、以下のことが挙げられます。

・展開系の中でも終着点がハッキリしているため、多少ミスをしても補えるパワーがある

・展開系デッキの多くが苦手とする《虚無空間》《マクロコスモス》《スキルドレイン》等の永続罠、《十二獣ドランシア》《召命の神弓ーアポロウーサ》《エルシャドール・ミドラーシュ》等のモンスターによる妨害を【電脳堺】の動きのみで対処できる

・《真竜皇V.F.D》による制圧力の高さ

特に2つ目の、メタカードに対するケアが効くのがこのデッキの強みでもあります。

2.使用デッキ

こちらは現在自分が使用しているデッキリストになります。

この構築を使用して参加したCSの成績は以下の通りになります。

4月21日ネクストプレイ杯(個人戦) 個人6-1 優勝

4月29日太陽CS(個人戦) 個人6-1 優勝

5月1日ひつじCS(個人戦)個人2-2

5月2日朝霞杯(2人チーム戦) 個人5-1-2 優勝

5月5日ネクストプレイ杯(個人戦)7-0 優勝

2週間の中で構築を一切変えずに5回参加し、内4回優勝という好成績を収めることができました。(詳しい成績はTwitterを参照ください。)

また、少し構築は変わりますが、3月28日わよCS(3人チーム戦)でも個人5-3でチーム優勝しています。

このデッキが目指す盤面は大きく分けて2つあります。

・《真竜皇V.F.D》+《電脳堺門ー朱雀》

・《真竜皇V.F.D》+《クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン》+《電脳堺門ー朱雀》

上記の盤面を目標とし、手札によって追加でエクシーズ、シンクロモンスターを展開していきます。

また、構築のポイントとして変化が見られる点として、

・《三戦の才》《クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン》による『手札誘発』のケア

・《魔鍾洞》の採用

となります。

こちらは後述するカード解説の項目で詳しく解説していきます。

3.電脳堺の選択

まずは、採用している【電脳堺】カードの解説をしていきます。

【電脳堺】モンスターは『風属性・サイキック族・チューナー』と『地属性・幻竜族・非チューナー』で構成されています。

また、多くのモンスターが以下の効果を持っています。

このカード名の効果は1ターンに1度しか使用できない。

(1):このカードが手札に存在する場合、自分フィールドの「電脳堺」カード1枚を対象として発動できる。

そのカードとは種類(モンスター・魔法・罠)が異なる

「電脳堺」カード1枚をデッキから墓地へ送り、このカードを特殊召喚する。

その後、(固有効果)できる。

このターン、自分はレベルまたはランクが3以上のモンスターしか特殊召喚できない。

以降、この効果を共通効果持ちと略させていただきます。

具体的な例を挙げて説明すると、

・モンスターカードを対象として効果を発動した場合

→魔法、罠カードを墓地へ送り特殊召喚

・魔法カードを対象として効果を発動した場合

→モンスター、罠カードを墓地へ送り特殊召喚

・罠カードを対象として効果を発動した場合

→モンスター、魔法カードを墓地へ送り特殊召喚

このように対象に取るカードをフィールドに残しつつ、墓地へ送るカードの種類を適宜変えながら展開を行なっていきます。

『風属性・サイキック族・チューナー』

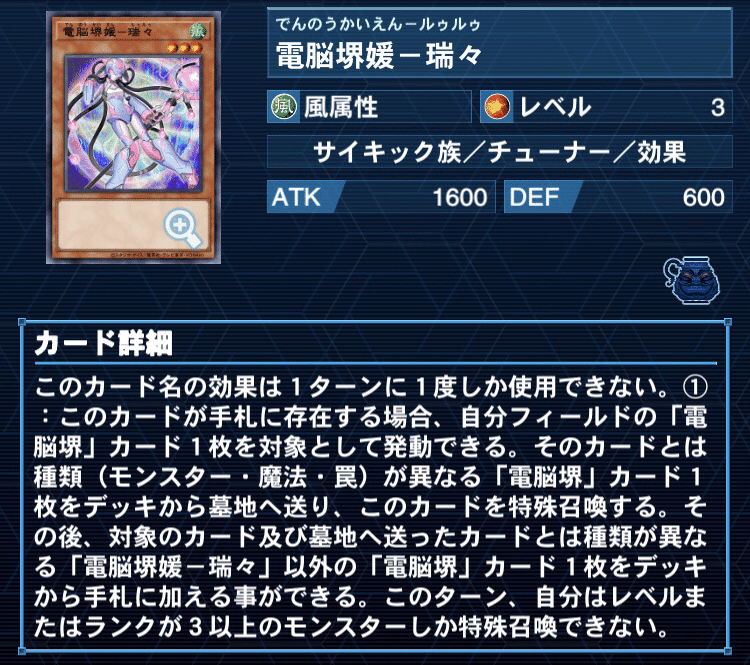

《電脳堺媛ー瑞々》

デッキ内の全ての【電脳堺】カードに繋げることができます。

序盤から積極的に効果を使い、状況に応じた【電脳堺】カードをデッキから手札に加えていくことがこのデッキを回す上で重要になります。

《電脳堺悟ー老々》

墓地から【電脳堺】モンスターを蘇生することでシンクロ、エクシーズ召喚が簡単にできます。

特に《原始生命態ニビル》をケアするカードとして貴重になります。(詳しい動き方、ケアの仕方については後述の展開方法で解説していますのでそちらをご覧ください。)

『地属性・幻竜族・非チューナー』

《電脳堺豸ー豸々》

エンドフェイズの墓地回収効果で後続を確保していくのが主な使い方です。

このカードを展開に絡めることで、次のターンでも継続して【電脳堺】の展開を行うことができます。

《電脳堺麟ー麟々》

《竜の霊廟》のような1枚で2枚分の効力を発揮するカードです。

対象に取った【電脳堺】カードが罠カードであった場合、後述する《電脳堺姫ー娘々》と《電脳堺門ー青龍》、モンスターカードを対象にした場合、《電脳堺門ー青龍》と《電脳堺門ー玄武》を一度に墓地へ送ることができるため、その後の展開を伸ばすことができます。

『その他の電脳堺モンスター』

《電脳堺姫ー娘々》

フィールドでは非チューナーですが、自身の蘇生効果を使用した際にはチューナーとなる、変わったモンスターです。また、上記4種類の【電脳堺】モンスターとは違い、共通効果も持っていません。

《電脳堺悟ー老々》の効果で《電脳堺豸ー豸々》を蘇生した場合、自身の効果も相まってフィールドにモンスターが3体並ぶため、シンクロ、エクシーズ召喚どちらにも対応しやすくなります。

②の効果は除外されたカードをデッキに戻せるため、効果を使用した【電脳堺】カードだったり《強欲で貪欲な壺》で裏向きで除外されてしまったカードも再利用できます。

《電脳堺都ー九竜》

デッキから直接フィールドに【電脳堺門】カードを発動することで、その後に展開する【電脳堺】モンスターを大きくサポートしてくれます。

罠カードである《電脳堺門ー朱雀》を置き、《電脳堺媛ー瑞々》の効果を使用すると《電脳堺門ー青龍》を墓地へ送りつつ好きな【電脳堺モンスター】を手札に加えることができるため、《電脳堺媛ー瑞々》1枚が実質3枚分の【電脳堺】モンスターになります。

先攻時は《電脳堺門ー朱雀》で妨害を用意し、後攻時は《電脳堺門ー青龍》で相手フィールドの強力なモンスターの効果を無効にしながら展開していくのが基本となります。

また、【電脳堺門】カードの枚数に応じた追加効果がありますが、特に意識しなければいけないのは『2枚以上』の部分です。

攻撃力の上昇数値が200と微力ですが、この200という数値がとても重要になる対面が存在します。

詳しくは後述します。

《電脳堺門ー青龍》

《電脳堺都ー九竜》からこのカードを発動した場合、そのまま①の効果を使えるため無駄がありません。

主な仮想敵ですが、

・《十二獣ドランシア》

・《FNo.0 未来龍皇ホープ》

・《エルシャドール・ミドラーシュ》

・《召命の神弓ーアポロウーサ》

等が挙げられます。

一方で、②の効果は手札のカード1枚をデッキ内の【電脳堺】モンスターに変換できます。手札で不要なカードや《灰流うらら》等で特殊召喚効果が無効になった【電脳堺】モンスターを別の【電脳堺】モンスターに変えて相手の妨害を超えていきます。

《電脳堺門ー朱雀》

【電脳堺】における妨害カードです。

このカードの存在により、他の展開系デッキが苦手とする『永続罠カード』に屈することが少なくなります。

また、自分のカードも対象に取ることができるため、効果を使用したモンスターに対して《無限泡影》や《禁じられた一滴》を相手に発動された時にチェーンで効果を発動することで『サクリファイスエスケープ』を狙えます。

一方で、②の効果はシンクロ召喚やエクシーズ召喚のレベル調整のために使用することが基本となります。

除外されたこのカードは、フィールドで発動しているこのカードの①の効果でデッキに戻すことで、【電脳堺】モンスターの特殊召喚効果で再度墓地へ送る選択肢を作ることができます。

このように妨害だけでなく、除外された【電脳堺】カードを再利用する役割も担っているカードであるため、積極的にこのカードは発動していきましょう。

《電脳堺門ー玄武》

①の効果は他の【電脳堺門】カードが存在する場合に、お互いのバトルフェイズ時にモンスターの表示形式を変更できます。

あまり使用することはありませんが、ライフを守りたい時に《電脳堺門ー朱雀》と合わせて耐久する場合があります。

②は手札コストこそ必要なものの《死者蘇生》のような効果を持っています。

どちらかというと、こちらの効果を使用することが多く、【電脳堺】モンスターのみの展開をする時にとても重宝します。

4.電脳堺以外の選択

《灰流うらら》

大量展開を得意とするデッキであることから、《増殖するG》が天敵となります。

そのため、それを無効にできるカードとして重宝します。

また、レベル3であることから、墓地の《電脳堺姫ー娘々》の効果を誘発させることで、手札の【電脳堺】モンスターの効果を使用する時の対象を作ることができます。

《増殖するG》

展開系デッキが蔓延している中で通れば一番リターンの大きい手札誘発ですが、どちらかというと後述する《抹殺の指名者》で宣言する選択肢として採用しているものとなります。

《墓穴の指名者》

相手の手札誘発を無効にできるために採用するなら最大枚数しかありません。その他にもシンプルな妨害としても機能します。

《抹殺の指名者》

《灰流うらら》と同じく《増殖するG》を無効にする役割はもちろんのこと、ミラーマッチで相手に発動される【電脳堺】カードや構築次第では《原始生命態ニビル》ですら無効にできます。

特に前者の、【電脳堺】カードを除外できる点は他のデッキ対面でも使用することが多く、複数枚引いてたり手札誘発があまり採用されていない【メタビート】系統のデッキ相手には自分の【電脳堺】カードを除外することで《電脳堺門ー朱雀》の発動条件を強引に満たすことができます。

《緊急テレポート》

実質【電脳堺】モンスターであり、《電脳堺媛ー瑞々》か《電脳堺姫ー娘々》が選択肢となりますが、基本的には後者が多いです。

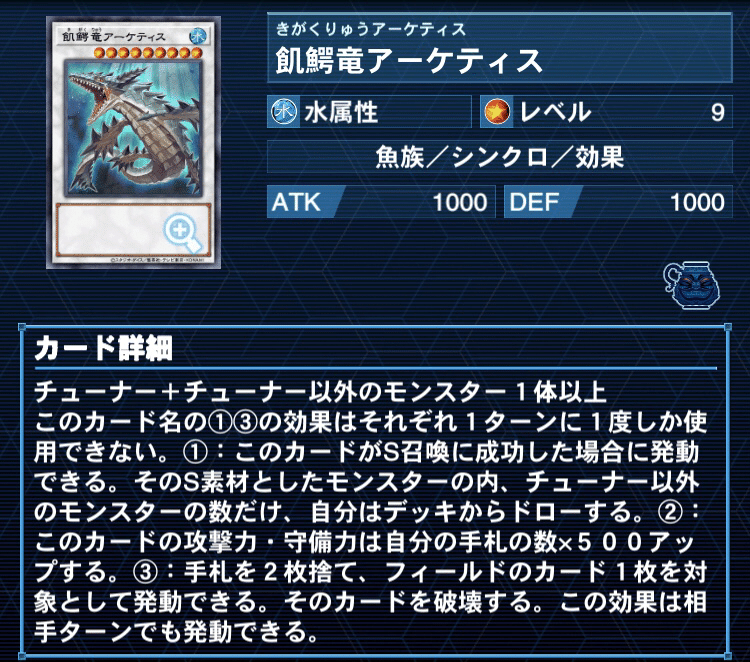

手札で他に対象に取れる【電脳堺】カードがある場合は温存しておくことで、《スターダスト・チャージ・ウォリアー》や《飢鰐竜アーケティス》でドローしつつ展開の選択肢を広げることができます。

《強欲で貪欲な壺》

このデッキは完全な1枚初動がなく安定感に欠けることがありますが、動きが【電脳堺】のみで完結していることからこのカードを無理なく採用することができます。

単純に2枚ドローなので攻め手の補強や自己回避だけでなく、展開時に《電脳堺門ー青龍》《電脳堺門ー玄武》の手札コストの確保にも繋がります。

また、次に解説する《三戦の才》と非常に相性が良く、このカードで相手の《灰流うらら》をチェックし、通ったらそのまま展開、通らなかったら《三戦の才》を発動。と選択肢を広げてくれます。

《三戦の才》

【電脳堺】というデッキは展開力が高く、手札誘発1枚で止まらないこともあります。

一方で、《灰流うらら》で【電脳堺】モンスターの効果が一度止められたからもう手札誘発は飛んでこないと思って、安易に展開すると思わぬ妨害を受けることがあるため、そのリスクを抑えてくれます。

《原始生命態ニビル》や《屋敷わらし》を相手が手札に持っている状態で先に《灰流うらら》等を発動された場合、特殊召喚条件を満たす前に発動することに成功できれば『ハンデス効果』を選択することで実質的なケアになります。

また、手札誘発によって展開を止められそうな時は『ドロー効果』を選択することで、更なる攻め手を供給することも可能です。

後攻時は上記の使い方以外に『コントロール奪取』を選択することで、ワンキルに足りない打点を相手のモンスターを利用したり、妨害を踏みにいったりします。

また、現在のトーナメント環境において【十二獣鉄獣戦線】がトップシェアを誇ってますが、【十二獣鉄獣戦線】が形成してくる盤面にこのカードが機能してくれます。

その他にも手札誘発をまとめて意識できるという点を評価していて、多種多様なデッキがトーナメント環境にいることで手札誘発の種類も多く飛び交っている、という認識です。

《抹殺の指名者》を使用する時には宣言する用でそれらの手札誘発を1枚だけ採用することもできますが、相手がそのカードを採用していない、メタとして機能しないデッキと対面した時に、どうしても採用した1枚が浮きがちになることがあると思います。

そのような事象を避けるために動きの中で手札誘発を確認することで、発動されたら状況に応じた選択をし、何も発動されなかったら《電脳堺門ー青龍》《電脳堺門ー玄武》の手札コストとして捨てればいいわけです。

今回の構築では、特に意識しているデッキ相手なので複数枚採用しています。

《魔鍾洞》

自分が参加している関東圏内のCSでは【十二獣鉄獣戦線】のシェア率が圧倒的に高いこと、それ以外の多くのデッキに対してもカードパワー相応のパフォーマンスを発揮できることから採用に至りました。

具体的な使い方としては、

・相手システムモンスターの無力化

・攻めきれない場合の延命手段

・デッキ切れ、ライフ差による勝利

が挙げられます。

これらを1つずつ順番に解説していきます。

まず1つ目として『相手システムモンスターの無力化』です。

あらゆるモンスター効果が使用できなくなるため、効果適用後はフィールドのモンスターだけでなく《灰流うらら》や《屋敷わらし》といった手札誘発も使用できなくなります。

そのため、効果適用される条件下でこのカードを発動し、相手の妨害を無力化した状態で一方的にこちらが展開することも可能です。

この時に目指す盤面としては《電脳堺門ー朱雀》に加えて《真竜皇V.F.D》か《天霆號アーゼウス》とすることで、次の相手ターンの行動を抑止しつつ、返しの自分のターンでワンキルに向かいます。

また、現在のトーナメント環境でシェア率の高い【十二獣鉄獣戦線】が作り上げてくる盤面として、

《召命の神弓ーアポロウーサ》+《戦華盟将ー双龍》+《鉄獣の抗戦》→《鉄獣戦線 凶鳥のシュライグ》

というのがあります。

対象を取るバウンス効果1回と対象を取らない除外効果に加えて、モンスター効果を2〜3回無効にしてくる強力な盤面です。

大抵のデッキはこの盤面を返すことが難しく、そのまま相手にマウントを取られてゲームを落とすこともあります。

しかし、この盤面は全てモンスター効果のみの妨害であり、こちらの魔法・罠カードの発動に対して無効効果を内蔵しているモンスターは存在しないことからこのカードに耐性がありません。

【十二獣鉄獣戦線】側にはギミック内での回答として《十二獣ドランシア》が存在しますが、強力な盤面を形成するのに使用していることがほとんどであり、《ハーピィの羽根帚》やサイド後の《王宮の勅命》といったギミック外のカードに頼ることが多い印象を受けます。

仮に相手の展開が上振れて《十二獣ドランシア》がフィールドに残った場合でも、こちらが何かしらのアクションで効果を使わせた後にこのカードをプレイするだけで次ターン以降は無力となります。

また、《王宮の勅命》も【電脳堺】側には《電脳堺門ー朱雀》の存在があることから無理なく処理ができます。

最近は【十二獣鉄獣戦線】側の構築にも変化が見られ、《抹殺の指名者》とセットでこのカードを採用する構築が増えましたが、こちらも《抹殺の指名者》を搭載しているため、相手の《抹殺の指名者》を《抹殺の指名者》で無効にすることもできます。

そのため、このカードを採用している他のデッキと比較した場合にこのカードの維持はしやすいと思ってます。

このように前述した内容と現環境でのメタとしての性能が高いのが1つ目の使い方です。

次に2つ目の『攻めきれない場合の延命手段』です。

相手が作り上げた強力な盤面を捲りにいく場合に相手の妨害を使わせた後の詰めとして使ったり、延命カードとして使うことでこちらの攻め手が整った状態で一気に攻め切ることもできます。

特に展開系デッキを相手にした場合に重要になることが多く、相手の盤面を返したが妨害手段が乏しく返しのターンに押し切られてしまった、といったケースが頻発するかと思います。

しかし、詰めきれなかった場合にこのカードをプレイすることで延命しつつ次の攻め手の確保に努めることができます。

最後に3つ目の『デッキ切れ、ライフ差による勝利』です。

これは、このカードの特性である拘束力の高さを活かした立ち回りになります。

1つ目と2つ目の項目で解説したものと関連することになりますが、このカードの適用下で相手が起こすアクションは2つあります。

・回答を引く

・フィールドに残ったモンスターをフィールドから退かす

その中で後者の部分に焦点を当てていきます。

このカードは、お互いのフィールドのモンスターの数が同じ場合に破壊されるため、相手は回答を引くかこのデメリットを活かしてモンスターの数を減らして解決しようとしてくることが多いです。

そのため、こちらも安易に展開して中途半端にフィールドにモンスターを残すと、このカードを逆に相手に利用されてしまいます。

しかし、こちらのデッキには《電脳堺門ー朱雀》があります。

カード解説でも触れましたが、自分のカードも破壊できるため、相手がこちらのモンスターの数に合わせようとしてきた場合に自分のモンスターを破壊してこのカードを維持することができます。

この時に破壊するモンスターとして最優先したいのは、《電脳堺狐ー仙々》です。

自己蘇生効果を持っていることから、墓地へ送られても再び特殊召喚することができます。

また、相手の《墓穴の指名者》で《電脳堺狐ー仙々》が除外された場合でも、《電脳堺姫ー娘々》の効果でエクストラデッキに戻してシンクロ召喚することで使い回すことができます。

さらに、この動きをすることのメリットとしてデッキ切れケアにもなります。

1.《電脳堺狐ー仙々》の蘇生コストとして【電脳堺モンスター2種類】を除外して特殊召喚

2.《電脳堺門ー朱雀》の効果で除外した【電脳堺モンスター2種類】をデッキに戻して《電脳堺狐ー仙々》を破壊

3.《セイクリッド・トレミスM7》をエクシーズ召喚し、効果で自身をバウンス

4.1に戻る

といったように無限にリソースを使い回すことができます。

この動きを繰り返し、このカードを維持し続けて隙あらばダメージを与えて逃げ切ることも勝ちパターンの1つになります。

基本的には後攻から機能するカードであることから先攻時に使用することはありませんが、展開の際に《電脳堺門ー青龍》《電脳堺門ー玄武》の効果で墓地へ送ることもできるため無駄がありません。

このように、【電脳堺】においてこのカードはその特性を最大限に活かすことができるため、非常に相性がいいと言えます。

5.エクストラデッキ

次に今回の構築で使用しているエクストラデッキのカード解説をしていきます。

『シンクロモンスター』

《スターダスト・チャージ・ウォリアー》

☆6シンクロのドロー効果持ちのシンクロモンスターです。

【電脳堺】というデッキは、その展開力の高さと引き換えに手札を大きく消費してしまいます。

そのため、展開をしながらドロー効果を持っているモンスターが貴重になります。

ドローすることで増えた手札は《電脳堺門ー青龍》や《電脳堺門ー玄武》を使い、【電脳堺】モンスターへ変換して展開を伸ばしてくれます。

そのため、展開する際には積極的にシンクロ召喚しています。

また、特殊召喚されたモンスター限定ですが全体攻撃が可能なため、《スケープ・ゴート》等の壁モンスターを一掃することで他のモンスターと合わせてライフを大きく削れます。

《瑚之龍》

《スターダスト・チャージ・ウォリアー》と同様にドロー効果持ちのシンクロモンスターです。

こちらは手札1枚を引き換えにフィールドのカード1枚を破壊できるため、主に後攻の盤面突破として使用するのが基本となります。

攻め手に不要なカードを除去として運用したり、【電脳堺】カードを墓地へ送ることで次の攻め手の補給の役割も担ってくれます。

また、自身がチューナーであることから☆9のシンクロ召喚にも繋げやすいです。

《飢鰐竜アーケティス》

《スターダスト・チャージ・ウォリアー》と合わせて2ドローし、手札を補強しながら更なる展開をしていきます。

自身も妨害効果を持っており、どうしても展開ができない場合の終着点として使用することもあります。

《灼銀の機竜》

《瑚之龍》や《電脳堺獣ー鷲々》で相手の盤面に触れた後に追加で盤面に触れることができます。

自身が☆9であるため、《真竜皇V.F.D》のエクシーズ召喚にも貢献してくれます。

一方で、自身が破壊された場合に除外されているチューナーを手札に加えることができるため、《激流葬》等で場を一掃された場合でも後続確保ができます。

また、自身の効果や《電脳堺門ー朱雀》を使い能動的に破壊することで後続確保以外にも、《灰流うらら》を回収することで相手ターンの妨害もできます。

そのため、除去コストとして運用した場合や自分が発動した《抹殺の指名者》等で除外されている場合に回収する選択肢として挙げられます。

《浮鵺城》

《電脳堺門ー朱雀》の墓地効果でレベルを下げた《電脳堺狐ー仙々》とレベル3チューナーでシンクロ召喚することで、展開の要求値を大幅に下げて《真竜皇V.F.D》をエクシーズ召喚することができます。

また、《飢鰐竜アーケティス》と上記の展開を使用することで《真竜皇V.F.D》+《電脳堺狐ー仙々》という、より強固な盤面を形成することができます。

《アルティマヤ・ツィオルキン》+《クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン》

今回の構築におけるキーセットです。

このセットの利点として、

・《真竜皇V.F.D》の成立前に《原始生命態ニビル》をチェックできる。

・《原始生命態ニビル》が特殊召喚された後のリカバリーができる。

・《やぶ蛇》の回答

が挙げられます。

1つ目から説明していきます。

この展開は基本展開である『共通効果持ちの電脳堺モンスター+電脳堺カード』に『1種類の共通効果持ちの電脳堺モンスター』が加わるだけで成立します。

手札《電脳堺媛ー瑞々》+《電脳堺媛ー娘々》+《電脳堺麟ー麟々》

盤面《真竜皇V.F.D》+《アルティマヤ・ツィオルキン》+《クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン》+《電脳堺門ー朱雀》

一例として挙げた展開では、《アルティマヤ・ツィオルキン》の成立が5回目の特殊召喚であるため、《原始生命態ニビル》の条件を満たしてしまいます。

しかし、裏を返せば《アルティマヤ・ツィオルキン》さえ成立すれば《原始生命態ニビル》のチェックができるということです。

この時点で相手のアクションが何もなければ、《電脳堺都ー九竜》をセットすることで《アルティマヤ・ツィオルキン》の効果が発動し、《クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン》が特殊召喚されます。すると、その後に発動される手札誘発を一度だけ無効にした上でこちらは展開を行うことができるようになります。

仮に《原始生命態ニビル》を発動された場合、その後の展開で《電脳堺悟ー老々》を使用することで《真竜皇V.F.D》をエクシーズ召喚できます。

また、特殊召喚された《原始生命態ニビル》は放置することで《真竜皇V.F.D》の効果に対して《無限泡影》や《PSYフレームギア・γ》を発動されることもなくなります。

続けて2つ目の説明に移ります。

《真竜皇V.F.D》をエクシーズ召喚した時に《原始生命態ニビル》を発動された場合、《電脳堺悟ー老々》を使用していなければ《電脳堺麟ー麟々》を特殊召喚することで、《アルティマヤ・ツィオルキン》から《クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン》を特殊召喚できます。

元々攻撃力が3000もあるため、《原始生命態ニビル》と同じであるだけでなく、自身の効果で戦闘時のみステータスが上昇するため相打ちになることもありません。

さらに、1ターンキルにも大きく貢献してくれる点も優秀で、《電脳堺狐ー仙々》とこのカードで成立します。

《電脳堺狐ー仙々》で攻撃。

《クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン》で攻撃宣言時に《電脳堺狐ー仙々》の効果。除外ゾーンからモンスターを墓地へ戻す宣言する。

チェーンで《クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン》の効果。《電脳堺狐ー仙々》の効果を無効にし破壊。効果で攻撃力を2800アップし、そのまま攻撃。

2800+5800=8600

最後に3つ目ですが、稀な事象として紹介させていただきます。

【電脳堺】というデッキは、その展開力と対応力の高さからあらゆる場面も解決できるイメージを持たれていますが、苦手なものも当然存在します。

その一つとして『効果を受けない高打点モンスターの処理』です。

現在【電脳堺】に採用されているメインデッキのカード、シンクロモンスター、後述するエクシーズモンスターの中には『対象を取る除去』が多くを占めています。

それらを状況に応じてフィールドに送り込んで盤面突破をできるのがこのデッキの強みですが、どうしても処理がしにくいモンスターが存在します。

その1つとして《RRーアルティメット・ファルコン》です。

他のカード効果を受けないことからモンスター効果だけでなく、《電脳堺門ー青龍》《電脳堺門ー朱雀》ですら対処ができません。

特に《やぶ蛇》の効果で《RRーアルティメット・ファルコン》を特殊召喚された場合、デッキ内に回答がなければそのまま押し切られることもあります。

そのため、その対策として一時期は《CNo.激瀧瀑神アビス・スープラ》や《A BFー神立のオニマル》を採用していました。

一方で、これらのカードはその状況でしか必要な場面は無く、貴重なエクストラデッキやサイドデッキの枠を使うものではなかったことから、一時期は《灰流うらら》で《やぶ蛇》をケアできる状況以外は安易に伏せに触らない、発動された場合は回答がないためにひたすら耐久することしかできませんでした。

しかし、このカードはその状況ですら打開してくれる1枚であります。

前述したこのカードを用いた1キルルートを応用することで打点による突破ができるようになりました。

このことから《原始生命態ニビル》のケアだけでなく、盤面突破もこなしてくれることから先攻後攻どちらでも機能してくれるのも評価の対象です。

また、サイド後に限った説明になりますが、《緊急テレポート》で《PSYフレームギア・γ》を特殊召喚することで《スターダスト・チャージ・ウォリアー》や《電脳堺獣ー鷲々》とシンクロ召喚を行うこともできます。

『エクシーズモンスター』

《幻影騎士団ブレイクソード》

ランク3であることから比較的容易にエクシーズ召喚することができます。

不要なカードや《電脳堺門ー青龍》を除去に変換することで後続の【電脳堺】モンスターの効果をより通しやすくなります。

また、墓地に《電脳堺姫ー娘々》が存在すれば《灰流うらら》1枚からエクシーズ召喚することができるため、状況次第では《天霆號アーゼウス》へと繋がることもできます。

《セイクリッド・トレミスM7》

先攻時は展開に余裕がある場合にエクシーズ召喚し、墓地の【電脳堺】モンスターや《灰流うらら》を回収することで後続や妨害確保として使用するのが基本となります。

後攻時は上記の使い方以外にも、フィールドにも干渉できる点から盤面除去要員としても重宝し、《幻影騎士団ブレイクソード》や《瑚之龍》で触れられない破壊耐性持ちに対して有効になります。

特に、フィールドから離れることで効果を発動する《源竜星ーボウテンコウ》や《E・HERO アブソルートZero》といったモンスターを無理なく処理できるため、対面次第では大切に使用していく必要があります。

《迅雷の騎士ガイアドラグーン》

《セイクリッド・トレミスM7》と《電脳堺凰ー凰々》の上に重ねて《天霆號アーゼウス》のエクシーズ素材確保ができます。

特に後者の場合、効果発動にエクシーズ素材を2つ要求されることから、そのまま重ねても《天霆號アーゼウス》の効果が使用できない状態になってしまいます。

そのため、このカードが必要不可欠となります。

自身も戦闘時に守備貫通効果を備えてるため、ライフを削る役割を担ってくれます。

《真竜皇V.F.D》

【電脳堺】を使うにおいて無くてはならないモンスターです。

その性能はフリーチェーンで属性を1つ宣言することで、フィールドのモンスターはその属性となり、相手のみ指定属性のモンスター効果の発動と攻撃宣言ができなくなります。

効果の適用後にフィールドに追加されたモンスターもその属性となるため、相手モンスターは攻撃宣言ができないことから事実上のターンスキップとなります。

多種多様な展開でこのカードの成立を目指し、相手の動きを抑制した返しのターンに一気にライフを削るのが【電脳堺】の基本の動きとなります。

その強力な効果から《無限泡影》や《禁じられた一滴》がメタカードとして機能しますが、このデッキには《電脳堺門ー朱雀》というフリーチェーンの除去カードが存在することから、効果無効系を発動された場合でもチェーンで《真竜皇V.F.D》を破壊することで効果を無理やり通すこともできます。(後者の場合はコストとして罠カードを墓地へ送られた場合、《電脳堺門ー朱雀》の効果発動のチェーンができないため注意してください。)

属性宣言は各デッキ相手で大きく変わるため後述します。

《天霆號アーゼウス》

あらゆるエクシーズモンスターを全体除去効果持ちモンスターへと変換できます。

自身のステータスも攻守共に3000と非常に高く、全体除去後の打点として重宝します。

効果の発動にエクシーズ素材を2つ要求されるため、《電脳堺凰ー凰々》の効果使用後は《迅雷の騎士ガイアドラグーン》を経由する必要があります。

また、今回の構築では《三戦の才》を採用しているため、相手のエクシーズモンスターを利用してエクシーズ召喚することもできます。

6.展開方法

ここでは基本的な展開パターンである、『共通効果持ちの電脳堺モンスター+電脳堺カード』、『共通効果持ちの電脳堺モンスター2種類+電脳堺カード』、『応用展開』の3パターンの展開方法を紹介していきます。

(1)-1 基本展開

手札 《電脳堺媛ー瑞々》+《電脳堺都ー九竜》

盤面 《真竜皇V.F.D》+《電脳堺門ー朱雀》

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?