中小企業診断士1次試験を初年度突破する(3) 役立ち教材

2024年の中小企業診断士1次試験に、自分なりの「スキマ時間活用」勉強法でストレート合格した。2次の筆記試験も合格し、最後の口述試験は結果待ちだ。

自分の勉強方法が効率的だったとはまるで思わないが、1次も2次筆記も初年度で突破できたから、私には合っていたのだろう。今回は1次試験用に使った教材について書く。これまでに書いた記事も合わせてお読みいただくと全体が掴みやすくなると思う。

はじめに

前回の(2)でも書いたが、私はスタディングの中小企業診断士講座をミニマムプランで受講した。テキストや問題集などが付属しない、動画講義を聞くだけの最安プランだ。その上で、教材は市販のものから自分で選んで購入した。

その上で、1次試験を突破するために「この教材で自分の力をつけることができた」といま振り返って感じる順番に紹介していく。勉強した時期の順番ではない。あえて書くまでもないが、私の個人的な評価である。

1. みんなが欲しかった! 中小企業診断士の問題集

通称「みんほし」の問題集である。「みんほし」のテキストは使っておらず、上下巻に分かれた問題集のみ使用した。

実はこの問題集、前年度(私にとっては2023年度)の未使用のものがフリマサイトに定価の約半額で出ていたのを購入した。12月にスタディングの受講申し込みをするより前、中小企業診断士の試験がどういうものか全くわからない時点で「試験問題の様子を知りたいし、半額ならいいか」というぐらいの気持ちで入手したものだ。

以来長らく放置してしまっていたのだが、5月頃から問題を解く練習を本格化させなくてはという時に再び取り出した。

この問題集のいいところは二つある。

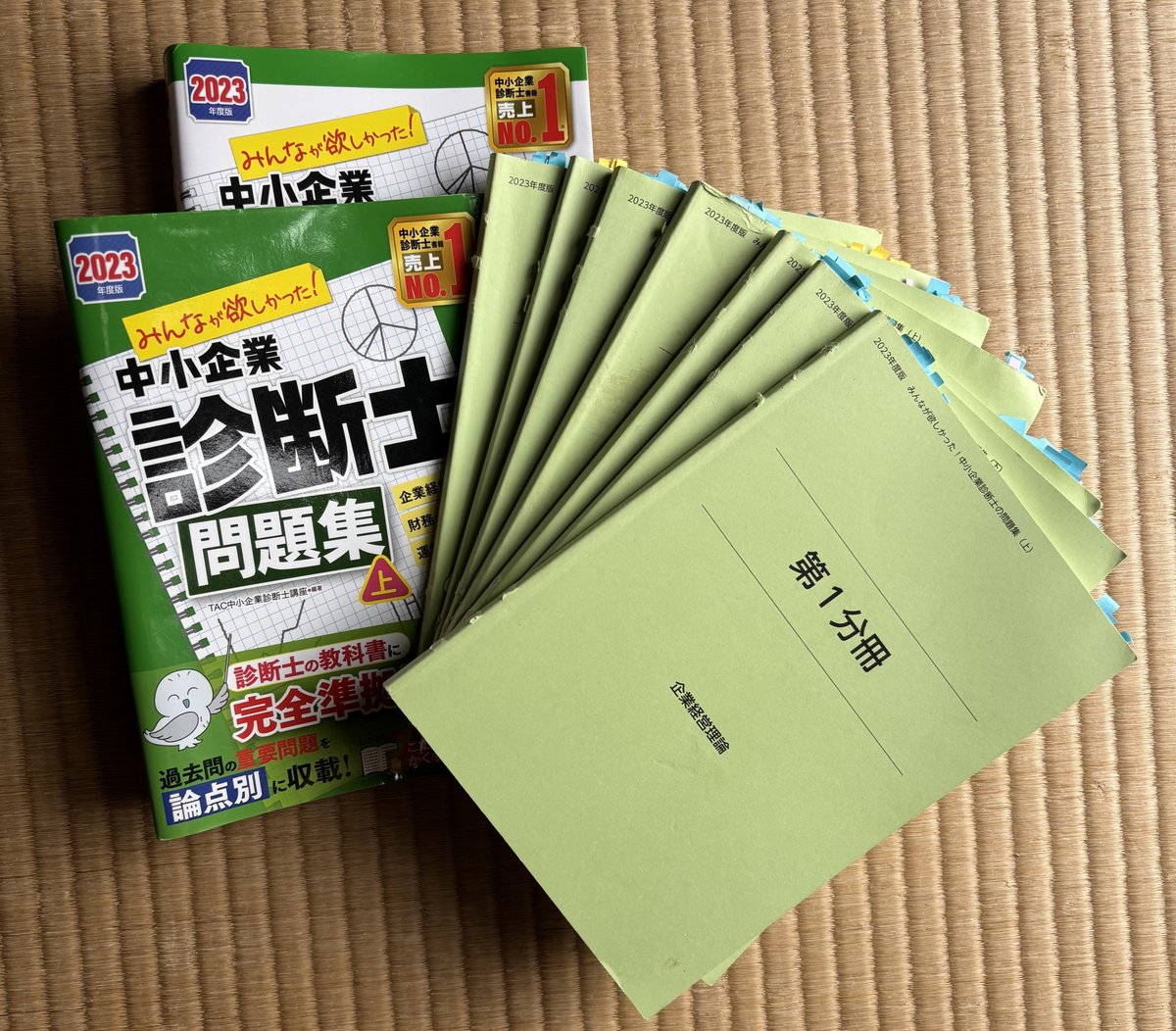

上下巻の中で1次試験の7科目を別々の冊子として切り分けて取り出せること(下の写真のように)

王道と言えるTACのスピード問題集よりも基礎的な事項が多く、問題集に取り組み始めた頃のまだ不安定な理解度でも、やる気と自信をなくさず続けやすいこと

科目ごとに分かれた分冊はコンパクトで持ち運びやすい。通勤の電車内が貴重な勉強時間だった私にはこの点もかなり高ポイントだった。

この記事の扉の写真を見ていただければ、しっかりやりこんだことがわかると思う。

難点は、ときどき解答の解説に「テキストの●ページ参照」みたいなことが出てくることだろうか。私は「みんほし」のテキストは使っていないので、参照することができない。ただ、後述する「スピードテキスト」は手元にあったから、必要であればそちらで調べていた。

この問題集はコンパクトで問題数も限られている。「みんほし」問題集だけで1次試験に合格するレベルまで到達するのは難しいと思う。しかし、「知識をインプットすること」から「問題を解けるようにすること」へとフェーズを移していくときに、これがいいガイド役となった。その意味で、私の中では役立ち度1番としている。

2. TACの「スピード問題集」

中小企業診断士を目指す人の定番の問題集と言えるだろう。全7科目、科目ごとに出ている。

私は全科目揃えた。経営法務だけ、前年度の良さそうなものがフリマサイトにあったからそれを使い、あとは最新年度のものを新品で購入した、

問題を解く力を付けなくては、というタイミングで、このスピード問題集と「みんほし」の問題集のどちらを先にするかと両方を眺めた。みんほしの方は先述のとおり、中小企業診断士の試験がどんなものか全くわからない初期の段階でとりあえず入手しておいたものである。

両方を確認し、その時点の私には「みんほし」の方が取り組みやすいと思ったからまずそちらを始めた。そして終了後にすぐこっちの「スピード問題集」に取りかかった。

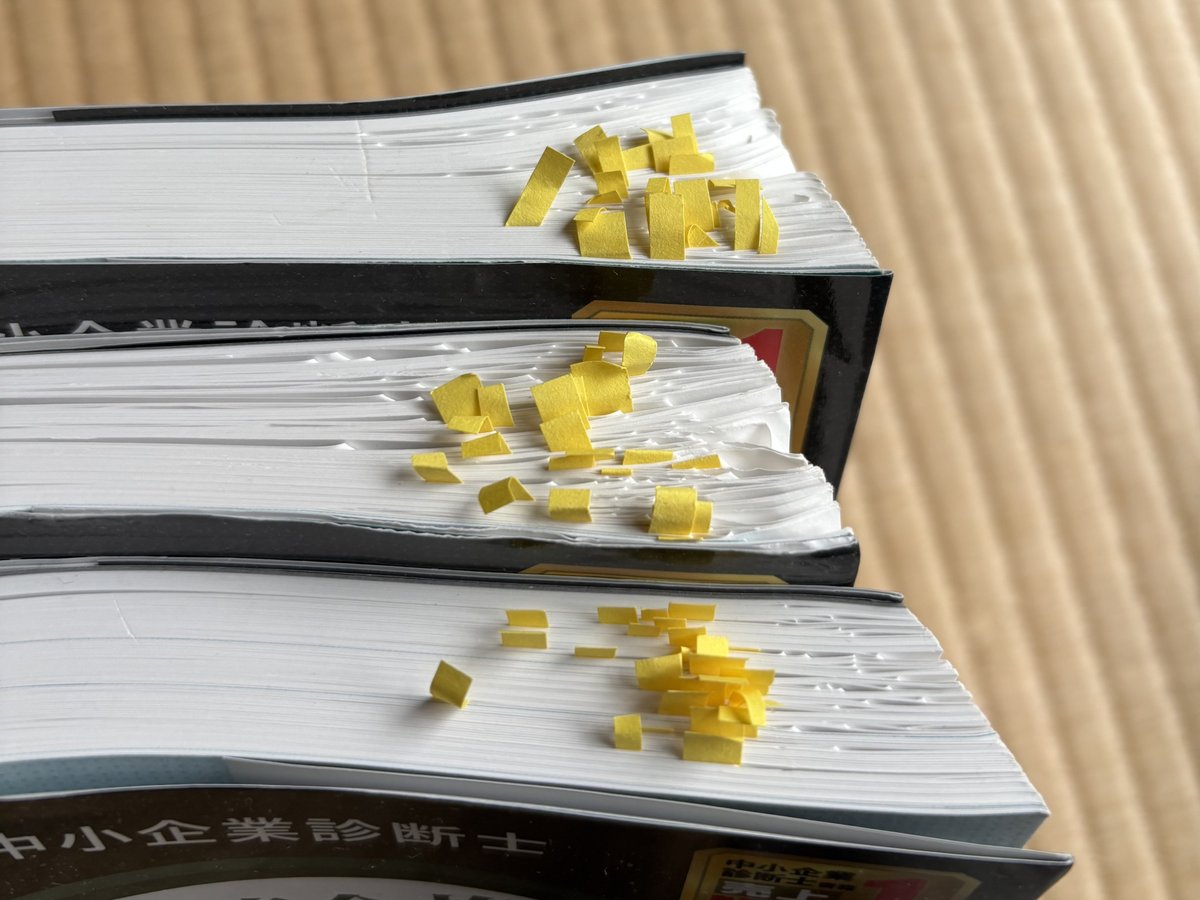

レベル感的にその順番でよかったと思っている。スピード問題集でも、かなり力をつけることができた。間違えた箇所は付箋で印をつけた。

付箋をそのまま使うと大きすぎてテキストを隠してしまう。私は強粘着の小さな付箋(5cmサイズ)をハサミで細く切り、それを使った。

ハサミで付箋を切る時間は、疲れたときのちょっとした息抜きである。

さらに、付箋をつけてもまだ間違える箇所はページの上端を折ることで目印とした。

このスピード問題集も、1冊ずつはあまりかさばらない。何度もやり込み、試験直前まで付箋や折り込みをつけた箇所を見返した。

電車の中で読むために日々持ち歩いていると、どうしても表紙のカバーなどが傷んでしまう。それで、ブックカバーを購入してそれを使うことにした。

電車で隣の乗客が何の勉強をしてるかなんてことはほとんどの人は気にしないだろう。それでも、カバーで覆えるとちょっとした安心感を覚えることができるという効果もあった。

3. 過去問完全マスター

計算問題が含まれ暗記だけでは対応しきれない「経済学」と「運営管理」は、「過去問完全マスター」でみっちり学ぶことにした。どちらも苦手分野で気が進まなかったが、合格の可能性を上げるためには必要だと判断した。本当は「財務・会計」もやりたかったが、そこまで時間がなかった。

写真を見てわかる通り、どちらもかなり昔のものを選んでいる。これには理由がある。

ひとつには、直近数年の全科目過去問集は別に入手していたのでそれと被らない範囲のものがほしかったこと。2点目は、試験本番で過去と似た問題が出てくることがあれば、2, 3年前よりも5年ぐらい前のものから選ばれるのではないかと感じたこと。そして最後に、5年とかそれ以上前のものはブックオフのサイトなどでかなり安く入手できたからである。

資格試験用のテキストや問題集は、高額だ。合格のための投資だと考えて購入するが、抑えられるところはそうしたい。それもあって、過去のものを使った。

実際にやってみた感想としては、5年前ぐらいがちょうどいいのではと思う。2017年度のものは、一部の問題でちょっとこれは今にはそぐわないなと感じるものがあった。

この過去問マスターは、ひと回りするので精一杯だった。でもテーマごとに似た問題が幾つも出てくるから、一度やるだけでもかなりの訓練になる。付箋をたくさんつけたから、もし1次に合格していなかったら翌年に向けてまた活用したことだろう。

私はスタディングの講義をインプットのベースにしていた。通勤時の歩く時間やランニング中に聞くのだ。しかし、それだけでなかなか理解できないのが、図表が出てきたり計算問題があったりする経済学、運営管理、財務・会計だった。過去問完全マスターを使うと、そうした科目にじっくり向き合うことができる。

私の1次試験の得点は経済学が72点、運営管理が67点だ(科目ごとの合格点は60点)。過去問完全マスターを解いたことで、かなり上積みできたと思う。

その他、苦手科目を集中的にレベルアップさせたいときには、過去のものでも最新版でも、過去問完全マスターはとても役立つと思う。

2025年版は3〜4月の発売らしい。下のリンクは2024年版のものである。

ひとつ難点を書くなら、分厚くて重いことだ。電車の中で立って読んだりするのには向かない。

4. 同友館の「1次試験過去問題集」

これも多くの受験生が使用するものだと思う。冊子に掲載されているのは2年分だが、購入者は同友館のウェブサイトからそれ以前の過去問もダウンロードできる。そちらも合わせて利用した。

私が購入したのは最新(私にとって)の2024年と、近めの過去問をもうひとつということで2021年版。

4月だったと思うが、これで直近2023年の過去問を解いてみたら全く歯が立たなかった。これはマズイと思い、「みんほし」と「スピード問題集」で問題を解く力を付けることに舵を切った。さらに重点強化が必要な科目は「過去問マスター」もやりながら、6月から再び過去問集に取り組み始めた、というのが私の日程的な流れである。

過去問集は、総合的な実力がどこまで付いたかを把握するのに必須である。

5. TACの「スピードテキスト」

最後に挙げるのが、これ。中小企業診断士受験の定番である。全7科目、それぞれ発行されている。

私は全科目、最新版を購入した。これが5番目に来ているのは、私がスタディングを聞くことをインプットの中心にしていたからである。

中小企業診断士を目指す勉強を始めた頃、私は「ながら勉強」(歩きながら、ランニングしながら、食器を洗いながら)ではスタディングを書き、電車の中ではスピードテキストを読んでいた。

本当はスピードテキストを3周したかったが、思うように進まず結局1周しかできなかった。内容が多かったのと、まとめられているとはいえ読み物として面白いものではなく、いつも途中で眠くなってしまったからである。

ただ、それならスタディングをやっていればスピードテキストは不要かというと、そうも思わない。内容を絞り込んでいるスタディングより、スピードテキストの方が広く深いことを取り上げている。そこまで学ぶことで、本番の点数を押し上げられる。私は、スピードテキストは十分に読み込めなかったが、その分スピード問題集である程度カバーしていたと思う。

あと、1次試験本番に持っていく当日の最終確認資料として、私はスピードテキストを持っていった。「ファイナルペーパー」とも呼ばれる試験当日の直前復習用資料を、私は作っていない。代わりにスピードテキストを持参し、休み時間に準備不足のところを見返した。

これは実際き効果があった。企業経営理論の科目だ。労基法や就業規則など、あまり覚えていなかった労働法規の部分を直前の休み時間に集中的に見直した。おかげで、本番の正答数を二つ増やすことができた。このように、スピードテキストも私には必要な教材だった。

TACには、このスピードテキストとスピード問題集を発行してくれていることに感謝している。ひとつ希望を言うと、「テキスト」と「問題集」で表紙の色を少し変えるとか見分けやすくしてほしい。それぞれ7科目分、全14冊の本が家にあると、必要なものをサッと探すのが大変だった。

まとめ

以上が、中小企業診断士の1次試験で私が使用して、本番で点数を獲得するのに役立ったと感じる教材である。

勉強を始めた当初にすべて揃えたわけではない。学びを進める中で、「これが必要だ(あるいは、もう少ししたら必要になりそうだ)」というものを買い揃えていった。

「スピードテキスト」の内容を8割ぐらい理解できるまで自分で読み込める人なら、独学かつこのテキストだけで合格ラインに到達できるかもしれない。でも私は問題集で力を伸ばせるタイプのようだった。中小企業診断士の試験勉強をする中で、そのことに気づいた。

勉強方法は、人それぞれ。参考になりそうなところがあれば、取り入れていただければと思う。