ヨーロッパ文化教養講座(「欧州と世界の貧困史ー古代から現代の貧困政策 その4)

2023/07/15

ヨーロッパの貧困史 その4

F. オイルショックと小さい政府

1960年代に入り、米国のベトナム戦争参戦により、米国経済が落ち込み、戦後の国際通貨体制(IMF・GATT体制)が崩壊する。

1971年にニクソンショックといわれた、変動相場制への移行、

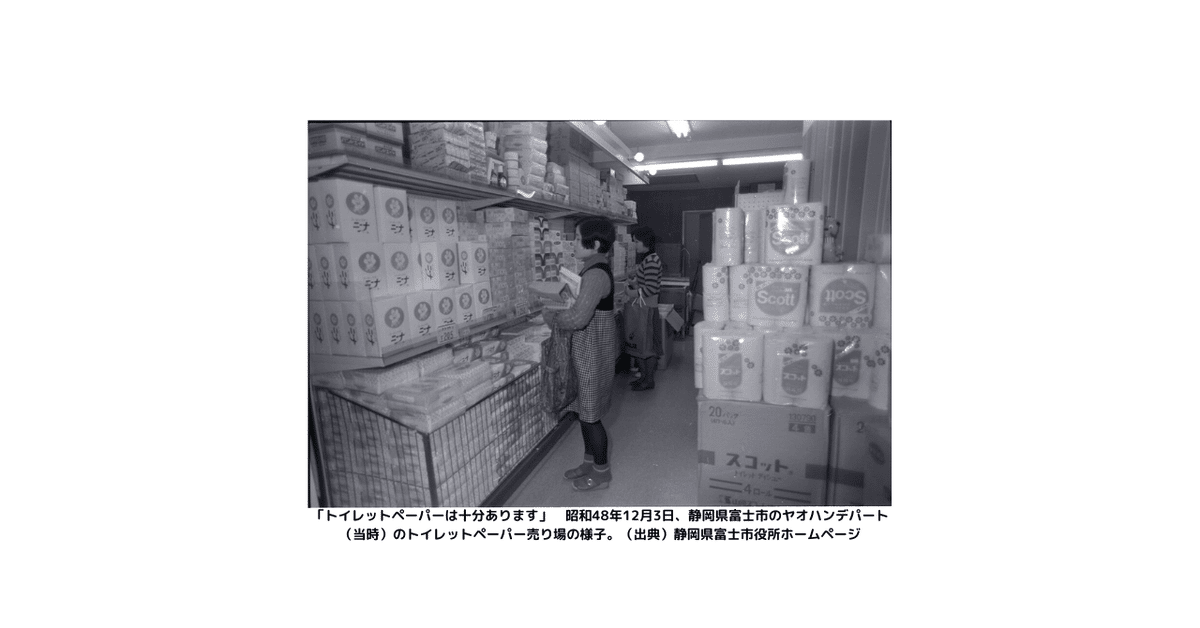

1973年、1979年に二度のオイルショックで、先進各国の経済成長が鈍化、スタグフレーションに悩まされる。

「福祉国家・大きな政府」への批判が高まり、「小さな政府」への支持が高まる。

1970年代後半から、英国のサッチャー政権、米国のレーガン政権の元、国営企業の民営化、社会保障支出の抑制が進められる。

1990年代は、ソ連の崩壊、バブル経済の破綻、グローバル経済の進展のなか、先進各国は失業率の急激な上昇と財政赤字に苦しむ。

欧州各国では「第3の道」と呼ばれる社会保障改革を進める。

1)所得保証制度のスリム化

2)対人社会サービスにおける地方分権化と準市場原理の導入

3)就業能力の引き上げ、ワークフェア(働くことを条件に公的扶助をする)、人的資本活性化政策など

G. グローバル経済と資本主義の限界

グローバル経済の加速により、国際的な資本移動が急増する。

生産拠点が人件費の安い国へ移転した。

BRICS(ブラジル、ロシア、インド、中国)を中心に新興国、途上国が世界の工場として急成長し、所得が上昇する。

一方、先進国内では、上位1%の所得は増える一方で、中間層、低所得層の所得はほとんど増加せず、格差が急激に拡大した。

グローバル化は、途上国の経済成長を高め、世界の極貧者数を減少させる一方、途上国の競争により雇用を奪われた先進国の中間層、低所得層の所得は低下し、格差と貧困が拡大し、先進国内での社会不安、不満が広がった。

*放送大学 「貧困の諸相」(駒村康平・慶應義塾大学教授、渡辺久里子・神奈川大学助教)第5章 欧州と世界の貧困史 より

end