短答過去問を理解して、本試験を突破しよう!

こんにちは,スクール東京です!

メルマガに登録してくださり、本当にありがとうございます!

あなたは、試験や勉強の情報を探す中で、登録してくれたと思います。

今回は、この冬を乗り切り、来年2023年7月の短答式試験までの、勉強の方向性を決める上で、とても大事なお話をしようと思います。

来年の短答本試験に絶対に合格したい!

令和5年こそ、司法試験・予備試験を合格して、自分の人生を変えよう!

来年の試験への勝負は、もうすでに、始まっています。まずは、受験者層全体の構成を、見ていきましょう。

さっそく、令和4年予備試験参考資料から、ご覧ください。

20歳~24歳の合格者数は他の年齢層と比較すると1桁多くなっています(①)。20~24歳の予備試験受験者層は、大学生がほとんどを占めます(②)。年齢が上がるほど、最終合格者数は減少していく傾向です。

法科大学院在学中の合格率は、9.7%(最終合格者126人/出願者1,290人)(④)、ついで、大学在学中の合格率は、4.5%(最終合格者196人/出願者4,306人)(③)です。

「とにかく、司法試験に受かりたい」。それなら、「法科大学院に入学して、在学中に予備試験に通る」というのは、早計です。一般的に、受験生は、時間的(または費用的)制約があるためです。

大学在学中の人は、法律や試験の勉強時間が絶対的に少ないと考えられます。しかし、「過去に司法試験が受験したことがない」のに、予備試験を合格する人数も、他の層より突出して多いです(最終合格者411人/出願者11,454)(⑤)。

大学在学中の人たちが、高い合格率をたたき出すのには、共通してやっている「秘策」があるためです。社会人の受験生も、「秘策」を知り、実践すれば、予備試験に合格し、司法試験にも通るはずです。後で詳しくご説明します。

司法試験・予備試験は、短答合格が必須

短答式試験について、数字の面から見てみましょう。

司法試験は175点満点中、合格最低点は毎年2桁(令和4年:96点)。

得点率は6割以下です。

予備試験は、合格最低点は毎年160点前後です(令和4年:159点)。たとえば、一般教養が60点満点中、30点くらい取れれば、法律科目の得点率はやはり6割そこそこです。

これらのデータを見ると「短答の法律科目で、答練を受けて勉強するまでもない?」

「大学在学中の人たちは、一般教養で突破したのではないか?」

こう疑問が出てきます。

短答合格には、過去問を「徹底的に理解する」

法律科目を対策しないと、少なくとも「論文に、通りません」。これは間違いないです。短答と論文は、本質的に同じことが聞かれます。「どちらからアプローチしてもよい」とはいえます。ただ、論文は短答で出題された法理論を発展させたり、組み合わせたりしてできています。論文過去問を見たことがある方はお分かりかもしれませんが、いきなり解くのは難しい。まずは、短文である短答式試験から対策するのが、効率的です。それには、短答過去問を「徹底的に理解」することしかありません。

過去問は、毎年、法務省から発表されます。過去問を見ると、「本格的な理解をして合格したい人」を探しているのが分かります。

「徹底的に理解」しないとどうなる?

女性受験生のAさん(ロースクール生)から、伺ったお話をご紹介します。回りくどいかもしれませんが、少しお付き合いください。

「過去問を勉強しても合格できない」?

Aさんは、ロースクール生で、過去問を素材にした短答式テストがあるので、準備に追われました。勉強のやり方がわからないので、直近年度の短答過去問の解答を試の前日に全部、覚えました。次の日、暗記したのと同じ年度が出たので、満点を取ることができました。教授から「君は、見込みがある」とほめられました。

しかし、本試験を受験すると、何度も短答式試験の足切りにあいました。

「過去問を勉強したのに、ダメだった・・・」。

「・・・この試験は、本当に大変です」。

Aさんは、地獄の淵に立たされたような気持ちになり、「自分の課題の深さに、心底ゾッとしました」「私は、一体、どうしたらいいのでしょう」。

厳しい言い方をすれば、試験はAさんを、落とすべくして落としました。Aさんは、過去問の答えの暗記をし、過去問を理解していなかったからです。

過去問を「徹底的に理解する」とは何か?

大学在学中の人たちの、短期合格の「秘策」が、ここにあります。

過去問を「徹底的に理解する」とは、「深堀する」ということです。短答過去問の1肢1肢が、背景に法理論を持っています。それを、具体的に想像しながら、説明できるようになることです。

あなたは、次のような疑問をもつでしょう。

「過去問の数は、ものすごい量です」

「いちいち、時間をかけて過去問を理解しようとしたら、次の本試験に間に合いません」

実は、社会科学である法学は、自然科学のように、新しい知識の習得を求めているわけではありません。「一般の人々が、潜在的に意識下に持っている共通的な認識」のようなものを思い出すだけ。しかも、その数はごく限られています。あなたは、この試験に挑戦しようとしているので、この素質をもち、実行できる可能性を秘めておられるのです。

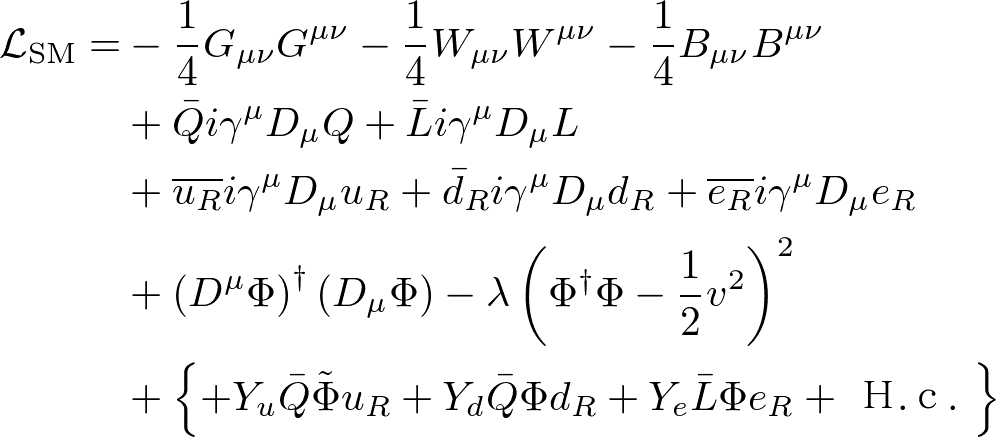

自然科学の例で、例えば量子物理学の標準理論は、世界を構成する素粒子・時間・空間の関係を数式で表しています。一般人が、物理公式を見ても全く意味がわかりません。公式を認知し、評価する定規をもっていないからです。

法学は、自然科学のような新たな知の発見を求めていません。あなたが、社会生活を送ってきた中で、潜在的に身に付けてきた「常識感覚」のようなものを、少しはっきりとした形で、思い出すだけなのです。

徹底的に理解すると、「勉強が楽しくなる」

過去問を「徹底的に理解する」とは、もう一度言いますと「知識を、深堀りする」ことです。過去問の背景にある、言葉や法理論、一つ一つの意味を、考えていきます。

たとえば民法で、「占有改定により得た動産について、即時取得は成立しないか」という問題があるとします。まず、「占有改定」「即時取得」の意味を押さえます。即時取得制度の背景にある「動産の取引安全」について、誰が登場し、どういう利益状況か具体的に想像します。誰が利益を得られ、失ったのか。誰かの利益が失われるのは、許していいことか、ダメなことか。ここに、自分の「常識感覚」が「ピタリ」とはまったら、これこそが、「法理論の理解」の成功(体験)です。

一見、面倒なようですが、この作業をすると、「ほかの占有移転の場合は、どうだろう」と自然に考え始めます。知識は、この問題以外でもつながりを持つようになります。

つながりを持つと、覚えたことが整理され、頭の中がスッキリとしてきます。同時に、勉強が楽しいものになってきます。

楽しくなると、脳が快感を求めて、繰り返し、その体験を求めるようになります。知のつながりの発見は、「楽しい体験」(よい経験)として、あなたの中に蓄積されるのです。

「頭の中がモヤモヤ。勉強の気が進まない」。この状況も、「楽しい経験を得られる場」として、塗り替えてしまいます。勉強は今までにないくらい、効率化するでしょう。時間も忘れて、無我夢中になります。問題を解くことに、どんどん、挑戦したくなります。すると、その先に、短答合格が、見えてくるのです。

試験現場での、「最後の味方」

試験現場に、「理解したこと」を持っていくと、たとえば、最後の2肢まで絞った後、間違え肢に「微妙な、違和感」を覚えます。その感覚に従った選択が、「実は正解」。

本試験で、かりに頭が真っ白になっても、勝負を分ける、最後の自分の味方です。

「トライアル・アンド・エラー」方式で理解が良くなる

「理解した」と思っても、間違っていることはあります。「トライアル・アンド・エラー」は、直訳は「試行錯誤」ですが、具体的な行動に置き換えると、①実践、②失敗、③点検、④思考、⑤修正、の繰り返し作業です。人は、失敗の経験が多ければ、多いほど、課題への対応力が増していきます。理解が精度を増し、良いものとなるからです。技術開発やスポーツ成績向上のサイクルとして、応用例を見ることができます。司法試験・予備試験対策では、第1ステップ、(理解の)「実践」をする道具が、短答答練です。

「勉強を開始して間もない。答練を受けるのはまだ早い」?

「答練」と聞くと、こういう方もおられます。試験が暗記量を競うものなら、実践まで多少、時間をかけた方がいいかもしれません。しかし、本試験は、暗記量を聞いているわけではありません。「法理論をより深く、より精度を高めたか」を尋ねています。少しの知識でも、早く「実践」つまり、「問題を解く」を始めるべきでしょう。

「答練を受け、悪い成績を見るのが怖い」・・・

「理解できたと思ったのに、悪い成績・悪い点数だったらどうしよう」「自信をなくしそう」。こういった、答練をちゅうちょする理由もあります。しかし、答練は、「点数の良い、悪い」を知る場ではありません。「理解したこと」を①実践したら、②失敗、③点検、④思考、⑤修正するための箇所を見つける、入り口にすぎません。「トライアル・アンド・エラー」方式という「経験を積む」ことで、「理解を多角的に精査する」場なのです。だから、「答練の点数は、気にする必要はありません」。

回数をこなすうちに、①実践して、②失敗する恐怖心より、③点検、④思考、⑤修正、に意識が向かい、そして、⑥成功に結実します。成功体験の興味や楽しさが、恐怖心を克服するのです。そうなれば、「自分に勝った」「勝負あり」。本試験は、「自分の中の勝利を、公にするための手続」にすぎません。

本試験と同質の答練を受ける

がむしゃらに失敗の経験を積めば、理解が上がる、というわけでもありません。「トライアル・アンド・エラー」方式の大切な入り口として、本試験と同質の答練を受けるべきでしょう。「練習は、本番のごとく」です。

スクール東京の「短答過去問アレンジ答練」は、肢の配列をシャッフルし、年度もシャッフルして、完全に新作の、本試験と同レベル・同質の問題に仕上げてあります。①実践の経験を積むため、「戦略的に作られた答練」なのです。

解説冊子は、「短答を論文的に解く」、実践的な解説集です。「この肢は、条文通り」「判旨のこの部分」解説は、皆無です。執筆経験を積んだスタッフが起案し、厳しい校閲を通過した内容になっています。実践的な解説集は、②失敗、③点検、④思考、⑤修正の道具として、あなたの強い助けになります。

アレンジ答練は、過去の合格者も、たくさん利用しました。ある合格者は、アレンジ答練で「答練→採点→間違い個所の修正→思考⇒答練…」というサイクルを繰り返しているうちに、論文式試験にも通った、と話します。

短答過去問アレンジ答練は、例年、最大で10回ですが、令和5年(2023年)は、試験日程が2か月後ろ倒しになったのに合わせて、12回に編成しております。今年だけの特別編成です。令和4年までの過去問を織り込んでいます。(全・通信制)。

いかがでしょうか?あなたは、「司法試験、予備試験に合格して、人生を変える!」と決めたのだから、とことん、勉強の本質を突き詰めましょう。それには、短答過去問の理解、そして実践演習です。今すぐ、短答過去問アレンジ答練を申し込みましょう。

2022年12月31日23:59・59までに、一括(12回)コースを申し込んでくださった方は、特典として「成績分析のための秘蔵の視点」を差し上げます。

それでは、またの機会に、お会いしましょう!