RFC機能モジュールの役割と歴史

RFCは様々なダイヤ運転を行う性質上、どこかを特定した景色のあるレイアウトやモジュールについては、定例的に行われる運転会を除いて、次の採用がいつになるか未確定のため、作成しても保管コストが莫大になってしまう(ここでのコストは費用だけではなく、空間的ロス、手間を含む)実情があります。

また、小型であっても組み線路をベースとした路線展開のため、運行の障害になる可能性のあるため、線路沿いのオブジェなどは最低限にしています。

一方、運転会を実施する際は準備日を極力設けているものの、運転習熟が目的のため、設営についても最小コストを追求する必要があります(自分たちも早く運転して楽しみたい!)。

そこで、設営のコストを極力低く抑えるための機能モジュールが生み出されました。

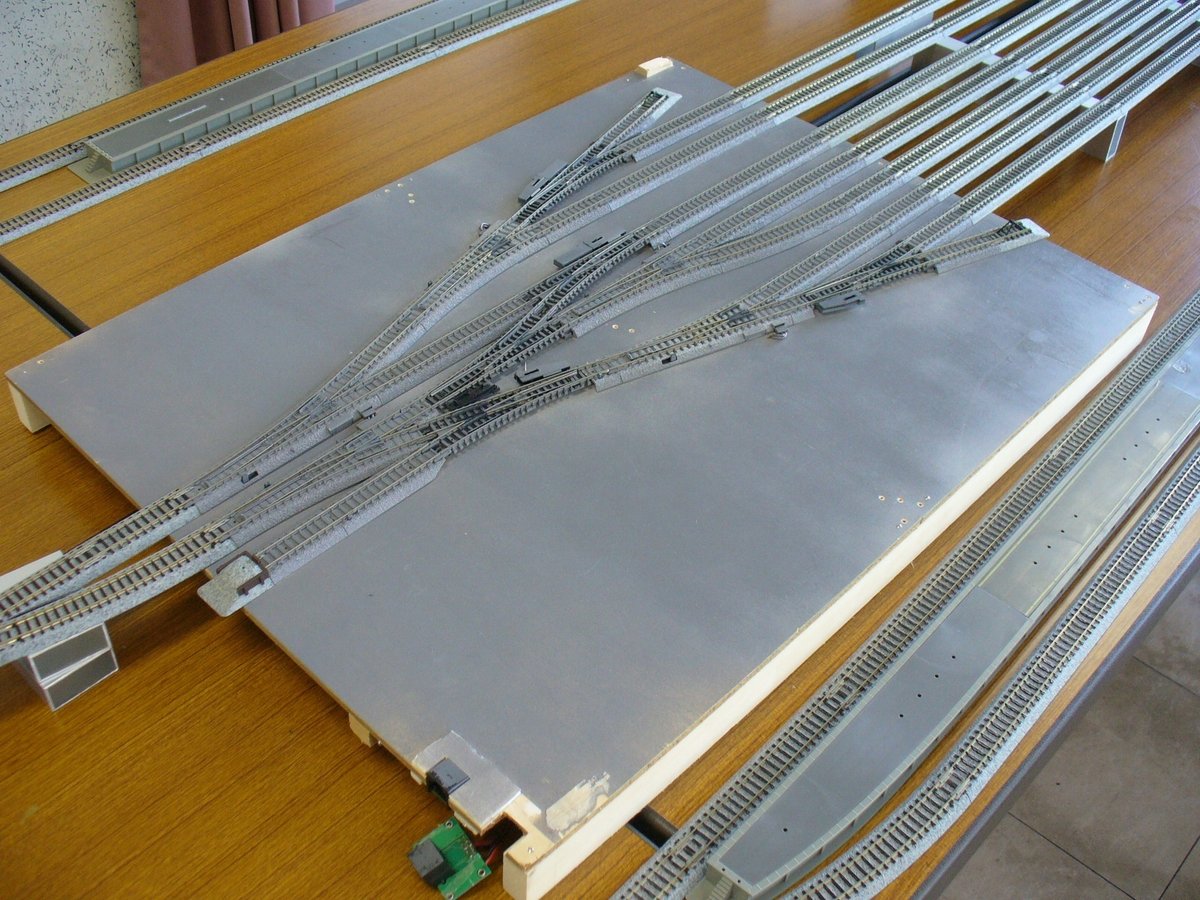

具体的には複雑な配線を板に貼り付けたかたちで持ち込み、設営を楽にするものである。また、机の不陸(段差)解消や、電気回路の結線量削減などが見込めます。

これは一部の会員が参加していた他の運転クラブの手法を参考に、RFCでも取り入れたものです。

■車庫タイプ

初期に作られたのは、毎回必要になる車庫(留置線)の入口でした。これは2003年のJAM4で田園都市線の運転を再現するにあたり、長津田検車区の配線を真似ながら、使いやすいようにアレンジしています。特徴として、オリジナルのポイントスイッチボックスを併設していました。

余談ですが2024年に入り、フレキシブル線路とユニトラックの接続線路が発表されたましたが、このモジュールを作る段階で、線路を切り刻み、接続線路を作成していました。20年以上経って、発売されたことは、ユーザの自由度、手軽さを向上させるし、個人的にも喜ばしいと思っています。

■小型タイプ

RFCではKATO線路を基本的に採用しており、スプリングポイントとしても使える4番を多く使っていますが、価格は安くはなく、大量に導入できない時期がありました。その際の代替として、道床なしの4番ポイントをクローズ側に利用するべく、当時発売されていたベース付きの複線線路の枠を使って、セットしたものを作成していました。

しかしながら、スプリングとして使うと、車重の軽い車両はバネ力に勝てず、せり上がり脱線をしてしまうという結果になり、車両の重量管理(後述の勾配登坂も同じ)をすることになります。

同時期にダブルクロス(シーサスクロッシング)を4番ポイントで構成するタイプも作成しました。ダイヤモンドクロスの部分はPICOのレールを使い、KATOのダブルクロスでは絶縁されている両端を通線しています。これにより、スプリング機能が使えるため、一斉の転換が必要ないこと、通常310mm必要な長さが248mmで済むようになりました。また、稼働線路は4つのうち一つで、ポイントスイッチ利用時の動作も安定していました。

ただ、使用を重ねると、少しずつ無理が生じて脱線の原因となること、ダブルクロスを通線すれば、終端的に置かれることの多い同線路はスプリング機能は使えなくても、転換すれば良いという整理になりました。メーカには分岐線路のバリエーションの拡大に期待したいと思います。

■京王線

2005年のJAM4で京王線を実施するにあたり、当時地上で特徴的な配線だった調布と、複線分岐のある北野をスチレンボードに貼り付けるかたちで作成しました。スチレンボードのため、施工性は抜群でしたが、耐久性はなく、調布についてはその後、木の板に貼り直されました。

■大阪環状線

2006年のJAM7は大阪開催ということで、大阪環状線をテーマとしました。その中で、西九条の配線は特徴的であったこと、遠隔地のため、資材量を最低限にする目的から、他の駅も積極的に機能モジュール化しました。

■京成線

2011年のJAM12は京成線、成田空港アクセス線がテーマとなり、ノビノビと走り抜けるスカイライナーを表現したいとの目的から、R1000(半径1000mm)のカント付線路と、成田湯川の38番分岐を真似てスプリングポイントを改造した分岐器を作成しました。スプリングポイントにはバネによる脱線の不安がありましたが、通過する車両には一定の重量を課すことでクリアしました。

■京急蒲田

2012年のJAM13は地上時代の京急蒲田駅にフォーカスしたテーマででしたた。メインの京急蒲田駅は専用モジュールが準備されましたが、この際の車庫として作成した配線は雪が谷大塚検車区タイプでした。ポイントにはTOMIXの小型のY字ポイントなどを導入し、車庫面積の圧縮を図りました。低速であれば脱線も起こりにくいと踏んでいましたが、車両旋回性の鈍い製品はことごとく脱線してしまい、短命に終わりました。

■東横線

2013年のJAM14は東横線を実施し、多くの駅でモジュール化を達成しました。

この前年に菊名駅を作成しており、実は京成の駅として使用しています。また2002年にも菊名駅は再現駅として設置されたましたが、梶が谷駅タイプを無理やり転用したものであったため、新たに作り直しました。TOMIXのカーブポイントを採用するなど、線形に気を使ったもので、トリッキーな配線にも関わらず、脱線はあまり発生しませんでした。

田園調布〜多摩川、武蔵小杉〜元住吉など、並行していた線路が上下に分かれる場面も多く、その勾配を含んだモジュールも作成しました。

しかしながら、設定勾配は製品の仕様より厳しく、集電重視のために外したゴムタイヤとあいまって、編成全体が勾配にかかると、登坂できないこともありました。(いまは車両と勾配ともに対策済み)

■おわりに

モジュールの名称は最初に使われた箇所がそのまま使われる事が多く、そのため、中央線や小田急線の中にあっても、「調布モジュール」と呼ばれています。

このように様々な取り組みのなかで、対応を考え、実行してきた機能モジュールですが、近年では配線の複雑化、信号への対応など、さらに条件の複雑さが加速しています。

2023年に作成した東急・相鉄新横浜駅については、施設が線路設置、電気が信号回路、建築が装飾するなど、実物さながらの作成形態となっています。

また、DINレールを使った高架橋や3Dプリントで作成した支柱など、アイディアは1回では紹介しきれないので、それはまた今度の機会に執筆したいと思います。