2022年12月作成資料「マスクから有害物質を吸入する危険について」など三本立て

マスクから有害物質を吸入する危険について

家庭用マスクに含まれる揮発性有機化学物質及び紫外線吸収剤の実態

2021年、第141回日本薬学会にて国立衛生研究所の発表。

「家庭用品規制法対象外繊維製品におけるホルムアルデヒド調査結果」(東京都健康安全研究センター研究年報 第62号 別刷)においても一部のマスクから16 µg/g 以上の溶出が認められたと報告があります。

https://www.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/files/archive/issue/kenkyunenpo/nenpo62/01-15.pdf

不織布製や布製マスクのいくつかの製品から家庭用品規制法の乳幼児製

品の基準値(16 μg/g)を超えるホルムアルデヒドの溶出が確認された。

ホルムアルデヒドの毒性評価とその現状

京都薬科大学 長谷井友尋

https://bukai.pharm.or.jp/bukai_kanei/topics/topics30.html

『ホルムアルデヒドは合成樹脂の原料、接着剤、塗料、防腐剤、界面活性剤、農薬、消毒薬などに用いられている化学物質で、安価なため広く用いられて』います。

『日本ではホルムアルデヒドの室内の指針値として、世界保健機関(WHO)の推奨値と同じ0.08 ppm以下と定められています。』

『ホルムアルデヒドの吸引曝露時の毒性はシックハウス・シックビル症候群の症状でもある頭痛、めまい及び目、喉、気管支などの炎症を含む急性症状のほか、WHOの関連機関である国際がん研究機関(IARC)により「ヒトに対して発がん性がある(Group 1)」に分類されており、上咽頭がんなどの原因となるとされています。』

http://www.03biotech.com/biosafety/technology/formaldehyde03

個人的に計測したものを公表している方のコメントには、『コンビニ等で「5枚三百数十円で市販されている日本製」不織布マスクで、認定マークがついているものです。実験値0.326 (基準0.08)』というものもありました。全国マスク工業会会員マークについては運用基準を見ると、ホルムアルデヒドの検出基準は定めているものの検査結果の提出は申請時に必要なく、マークを使うことができることになっています。

マスクに含まれているということは、高濃度のホルムアルデヒドを吸い込み続けているということに他なりません。

長期間の着用で、視力低下や失明が懸念されます。

『網膜にはビタミンA(レチノール)をレチナールに酸化するためのアルコールデヒドロゲナーゼが豊富に存在しており』『体内ではホルムアルデヒドでいる期間は短く,すぐにホルムアルデヒドデヒドロゲナーゼによって蟻酸に変化します.この蟻酸がメタノール中毒の原因物質で,視神経に直接働いて脱髄を起こしたり,ミトコンドリアの電子伝達系にかかわるシトクロムオキシダーゼを阻害したりするために視神経毒性が現れるといわれています.また,蟻酸の影響で,アニオンギャップが開大する代謝性アシドーシスが起こってきます』

『メチルアルコールは失明することが多いので,語呂合わせで「目散る」アルコールと覚えたものです』

https://www.yodosha.co.jp/rnote/trivia/trivia_9784758115872.html

レジデントノート こんなにも面白い医学の世界 第33回 「目散る」アルコール 中尾篤典(岡山大学医学部 救急医学)

マスクの着用で潜在的に危険な化学物質や有害なマイクロプラスチックを吸入しているのではないか

また、「一般的な使用を目的としたフェイスマスクに頻繁に存在する二酸化チタン粒子は、規制管理が必要」という論文がnature誌に掲載されています。二酸化チタン(TiO2)は、吸入するとヒトの発がん性が疑われています。研究では検査されたフェイスマスクの70%にTiO2が含まれていることが示されました。紫外線吸収材や白色着色のために利用され、検査されたポリエステルや不織布、綿など様々な材質のマスクの中から検出されています。

https://www.nature.com/articles/s41598-022-06605-w?error=cookies_not_supported&code=9050e14b-5865-48cd-8a76-754eec0c9c63

ドイツでも化学繊維のマスクについての分析結果が記事として取り上げられています。

『ドイツのトップ科学者は、特定のタイプのフェイスマスクを長時間着用すると、潜在的に危険な化学物質や有害なマイクロプラスチックが人間の肺の奥深くまで吸い込まれる可能性があることを発見しました。』

(『Exclusive: Chemical cocktail found in face masks』 Ecotextile News magazine , 01 April 2021)

https://www.ecotextile.com/2021040127603/dyes-chemicals-news/exclusive-chemical-cocktail-found-in-face-masks.html

マスクのエアロゾル感染への有効性について

感染経路は空気感染

国立病院機構仙台医療センター臨床研究部ウイルス疾患研究室長の西村秀一氏はシンポジウムで

『「接触感染」ではクラスターは発生しない』

一般環境での生きたコロナウイルスの存在は証明されていません

『大飛沫を介しての感染はほぼあり得ない』

一般的に話す時の距離があれば、放物線を描いて重力落下する飛沫が口に入ることは物理的にあり得ない

『空気感染がクラスター発生の「本丸」』

気道内壁の粘膜表面では、呼吸による気流により浸出液が剥ぎ取られ、大小さまざまな液滴となって体外に出ていく。COVID-19の感染者の場合、その液滴の中には、SARS-CoV-2粒子が含まれるものもある。エアロゾルを吸って感染すれば空気感染となる。

(2020年10月26日 m3.com編集部)https://www.m3.com/clinical/open/news/835300

と説明しています。

『2020年7月6日、西村氏を含む世界中の研究者有志が「SARS-CoV-2は空気を媒介とした感染を起こすことを認め、対応すべき」と題した声明を『Clinical Infectious Disease』に発表。この声明に対し、世界保健機関(WHO)は翌7日の定例会見で「換気の悪い環境での空気感染の可能性」について言及した。また、9月18日、米疾病対策センター(CDC)もCOVID-19は空気を介して感染し得ることを認め、ガイドラインに「エアロゾルによる経路が主な感染ルートであり、接触感染は主要ルートではない」と掲載した。この文章は4日後、「素案が誤って掲載された」と取り下げられたものの、CDCにも空気感染を認める動きがあることが確認された(編集部注:講演後の10月5日、CDCはガイドラインを更新し、空気感染によって広がることを一部認めた)。』

・換気設備・器具にもっと資源を集中すべきである。

・Fomite(物・環境表面)からの感染はほとんどない。過剰な消毒は再検討すべきである。

・接触・飛沫感染対策に空気感染対策を追加するのではなく,空気感染対策へシフトしよう。

「COVID-19は空気感染対策に注力を」

(日本医事新報社掲載学術論文)

https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=19893

会話では20cm以内,咳では50cm以内でしか飛沫感染は起きない(Wang CC, et al:Science. 2021;373(6558):eabd9149.)ということも論文中に記載があります。

マスクの被感染防止効果

不織布マスクを推奨する根拠としてよく用いられている最新のスーパーコンピューター「富岳」を使ったシミュレーションの中では、飛沫感染対策としてマスク(特に不織布)が極めて有効であると結論付けています。しかし資料をよくよく見ると咳をした場合に大飛沫をどれだけカットできるかという点において検討されたものであり、『20ミクロン以下の微小な飛沫・エアロゾルは、鼻腔や口腔には付着せず、そのまま、咽頭、気管を通って体内に侵入するという結果を得ました。』と紹介されています。

先述のとおり、大飛沫は話者の口から放物線を描いて落下していきます。つまり飛沫は人に吸入されません。飛沫感染は粘膜へウイルスを含んだ飛沫が付着することによっておこるものです。マスクがエアロゾルを通すことは「富岳」シミュレーションでも指摘されているとおりの既知の事実です。

「今秋以降の感染拡大期における感染対策について」新型コロナウイルス感染症対策分科会(令和4年10月13日)において、学校、保育所等における感染対策の基本的な考え方では、『科学的知見に基づき、ポイントを絞って効果的・効率的な対策に取り組む』として『体調不良の場合に登校・登園を控えること』『学校内での換気』の2つを挙げています。https://www.mext.go.jp/content/20221019-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf

不織布マスクのフィルターの仕組み

一般的な不織布マスクのフィルターの仕組みについて、「Can Masks Be Reused After Hot Water Decontamination During the COVID-19 Pandemic?(COVID-19 パンデミックの間、温水除染後にマスクを再利用できますか?)」にわかりやすく書かれていたので一部紹介します。

『使い捨て医療用マスク、サージカル マスク、医療用保護マスク、防塵マスクなどのマスクは、通常、粒子の捕捉を強化する静電特性を備えたポリプロピレン不織布でできています。』

『マイクロスケールでのマスクの繊維間のスペースは、細菌ウイルスや呼吸器のエアロゾル/飛沫のサイズよりもはるかに大きいため、マスクは機械的ろ過によってナノスケールで粒子をブロックすることはできません。』

『マスクを使用する過程で、静電気帯電層の除去は、バクテリアウイルスやヘイズ(水蒸気)の静電層への堆積とともに起こり、ろ過効率の低下やマスクの防御性能の無効化を引き起こします。』

『4時間着用された典型的な使用済みマスクは新品同様に見えますが、365nmUVランプの下でいくつかの蛍光スポットがはっきりと観察されました。蛍光シグナルは、ユーザーの口腔および気道からの老廃物によって生成されました。これらの老廃物がマスクに吸着し、マスクが悪臭を放っていました。』

『典型的なマスクのフィルタリングメカニズムには、ブラウン拡散、閉じ込め、慣性衝突、重力沈降、および静電吸着が含まれます。これらの要因の中で、静電吸着は、マスクがナノサイズの粒子を捕捉するために重要であり、低いガス抵抗を維持しながら高いろ過性を実現します。』

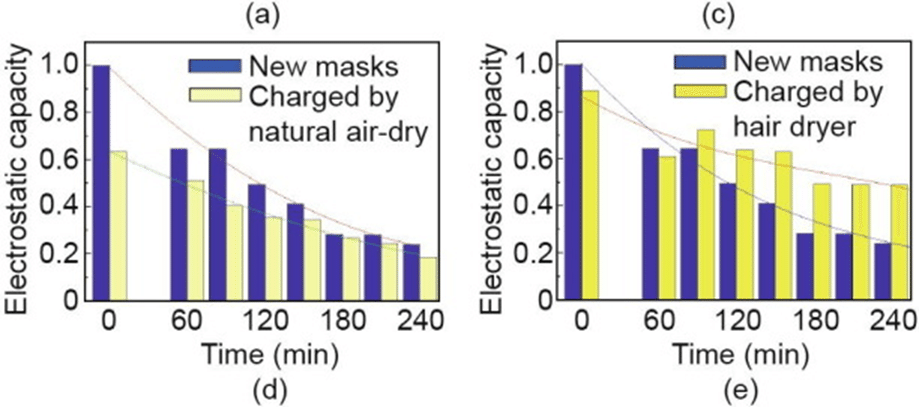

図は論文中に示されたマスクの静電容量の経時変化を示したものです。2時間もすれば半減しているのが見て取れます。

実際の着用時には、フィルター部分に付着する汚れや飛沫で、さらには呼気に含まれる水蒸気でマスク内の湿気で、もっと劇的に減っていくと言えます。

帯電していることで微小なエアロゾルを濾し取る仕組みの不織布マスクは、帯電がなくなれば効果はありません。ただでさえ隙間なく着用してすごすのは不可能で(両面テープなどで全周顔に貼りつければ可能かもしれないが)、開封直後の「99.9%カット」だったとしてもエアロゾルはマスクなしと同数気管奥まで届くのです。拡散を1/3にすると言っても、帯電がなくなればエアロゾルはフィルターを素通りします。

マスクの適切な使用とは~フォーゲン効果まで

マスクは何分おきに変えていますか?

ウイルスやバクテリアがついているかもしれないフィルター部分を触っていませんか?

外したマスクはどこに置きますか?

またつけますか?

マスクの適切な使用は高度に管理された医療現場などでなければ不可能です。不適切な使用によって、マスクを介して感染しやすくなる恐れがあります。

また、感染者がマスクを着用することで、マスクが捉えた飛沫が蒸発し凝縮した純度の高いウイルスが肺胞の奥深くまで吸い込まれた結果、死亡率が1.5倍になるというフォーゲン効果も言われています。

「The Foegen effect: A mechanism by which facemasks contribute to the COVID-19 case fatality rateフェーゲン効果:フェイスマスクがCOVID-19の致死率に寄与するメカニズム」

(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35363218/)

鼻は天然のマスク

さらにマスクをすることで浅く頻回の口呼吸になる人が増えると言われています。人体の防御機能として、『鼻呼吸では

・鼻毛による病原体のブロック

・鼻の奥の粘液による病原体のブロック

・喉の奥の毛細血管の高い温度と湿度による病原体のブロック

・副鼻腔で作られる一酸化窒素の殺菌作用による病原体のブロック

が行われています。』

http://www.nagayama-cl.com/app/Blogarticleview/index/ArticleId/77

鼻呼吸が妨げられることは人体が持つ抵抗力を下げることにもつながります。

2022年11月現在の新型コロナウイルス感染症の実際について

新型コロナウイルス感染症の重症化・死亡リスクの判断

財政制度分科会(令和4年11月7日開催)「社会保障」

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20221107/01.pdf

には、重症化率・致死率を季節性インフルエンザと比較しつつ、『新型コロナについて、これまで医療提供体制のために主なものだけで17兆円程度の国費による支援が行われてきた。』と支出を見直すよう随所に指摘がされています。

続いて開かれた第20回新型コロナウイルス感染症対策分科会(令和4年11月11日)と第30回基本的対処方針分科会(令和4年11月24日)では、委員の大竹文雄氏と小林慶一郎氏から意見書が提出されています。委員らは『第7波の新型コロナウイルス感染症は、重症化率でも致死率でも季節性インフルエンザよりも低いか同程度になっている。』と指摘し、重症化・死亡リスクに関する記述を最新のデータに変更するべきだとしています。

『新型コロナウイルス感染症の重症化・死亡リスクの判断は、基本的人権に制限を加える根拠となるため極めて重要なことである。基本的人権の制限についての重要な判断が恣意的になされるべきではない。』

『法律に基づいて人権制限を行う国であれば、最新データへの数字の変更に伴って、新型コロナウイルス感染症は特措法の対象から外れ、政府対策本部は廃止されることになる。』と、新型インフルエンザ等特別措置法に基づき、公開されている最新の数字で判断するよう求めています。

これに関しては、『知事による住民への外出・移動自粛要請は、この特措法上の要件・手続きを満たして発出した緊急事態宣言のもとでのみ許容されるものだ(特措法45条1項)』と楊井人文弁護士も「自粛要請を容認する政府案に分科会委員が反対意見 「社会経済に大きな負の影響」 法的根拠にも疑義」

(https://news.yahoo.co.jp/byline/yanaihitofumi/20221113-00323779)

の中で述べています。

重症化率・致死率に合わせて、マスクや自粛などの感染対策も見直すべきです。

無症状病原体保有者への対応について

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000628404.pdf

「無症状病原体保有者の考え方」でも、無症状の人から感染させる可能性は低いとされています。慶應義塾大学の研究でも、ウイルス量が少なくても陽性となることが示されています。

しかし、日本ではCt値40までで判定するように定められている。

「病原体検出マニュアル2019-nCoV Ver.2.9.1」(国立感染症研究所)

https://www.niid.go.jp/niid/images/lab-manual/2019-nCoV20200319.pdf