[小児科医ママが解説] おうちで健診:どうして指しゃぶりがずっと続いちゃうの?やめる方法は?受診の目安は?

「教えて!ドクター プロジェクト」の「乳幼児健診を知ろう!」にそって、解説させていただいている「おうちで健診」シリーズ。

前回は、指しゃぶりをいつまでしていていいのか。普通、どれくらいでやめていくものなのか。どうして、指しゃぶりをやめたほうがいいのか。そんなポイントを見てみました。

今回は指しゃぶりが長くつづく原因や、やめる方法。また受診の目安を、ご紹介したいと思います。

主な参考文献はこちら。

●UpToDate

“Oral habits and orofacial development in children”

●小児科と小児歯科の保健検討委員会「指しゃぶりの考え方」

●吸指癖防止薬の臨床的効果について

指しゃぶりの原因は、諸説ある・・・が、医学的なエビデンスはなし。

3歳もこえてきたし、指しゃぶりやめさせたいな。じゃあ、そもそも指しゃぶりの原因って何よ?という話になってきます。

色々な文献で、様々な考察がされているのをザックリまとめると、以下になります。

【(3~4歳をすぎても)指しゃぶりがつづく原因】

①自然に指しゃぶりをする時期に、満足いくまで指しゃぶりができていなかった。

②指しゃぶりが、緊張・不安・不満を和らげる手段になっている。

③指しゃぶりすることで、周囲から注意をひくことを知っている。

①自然に指しゃぶりをする時期に、満足いくまで指しゃぶりができていなかった。

もともと赤ちゃんは、栄養をとったり・周囲の世界を学んだりするために、吸うという能力が本能的にあるんでしたよね。

ただし、たとえば母乳やミルクを早くにやめざるを得なかったとか、親御さんなどが気にして、まだ乳児のうちに指しゃぶりをやめさせたとか。

そうした原因で、満足いくまで指しゃぶりができなかった。そうすると、3~4歳をこえても、吸いたいという欲求が満たされず、長引くのではないか。という考え方です。

ただあくまで一つの原因かも?というところなので、親御さんがご自分のことを責める必要は全くありません。

②指しゃぶりが、緊張・不安・不満を和らげる手段になっている。

これはなんとなく、世間一般に広まっている考え方の一つかなと思います。

初めての場所に行ったとき・親御さんに怒られたとき・つまらないとき。

こうした気持ちを和らげる一つの手段として、指しゃぶりが身についているお子さんがいます。

でもある意味、気持ちを落ち着けられる手段をもっているというのも、大事なことですよね。

③指しゃぶりすることで、周囲から注意をひくことを知っている。

注目されたい・もっと見てほしいということを、言葉や他の行動ではなく、指しゃぶりをすることで注目を得る、という手段になっているお子さんです。

いくつかの研究で、3歳までの間に親御さんが妊娠した場合に、指しゃぶりが多くなるのではという見解があることからも、こうした説があります。

・・・が、これらの「指しゃぶりの原因と考えられている要因たち」は、医学的に十分なエビデンスがあるわけではありません。

指しゃぶりをしている我が子を見て、親御さんがどう解釈したか。またそれを踏まえて、文献の筆者が考察した結果、こうした見解があるよ、ということです。

ああ、私がこういう育て方をしたから、指しゃぶりが続いちゃったんだ。とか。

ちゃんと言葉で伝えられずに指しゃぶりで済まそうとして、発達が良くないのかな・弱い子なのかな。とか。

そんなふうに思う必要は、一切ありません。

むしろ、(指しゃぶりに限らずですが)自分の気持ちをコントロールする手段を何か持っているということは、3~4歳で自我ゴリゴリのお子さんにとって、非常に大事なことです。

上記の原因は、あくまで一意見として、さらーっと目を通していただけたらうれしいです。

指しゃぶりをやめる方法

①環境調整(心理的・行動学的アプローチ)をする

②薬を塗る

③口腔内装置をつける

まぁなんか原因はよくわからんが、人様の目もあるし、指しゃぶりを卒業させたい。

皆さんがパッと思いつく「指しゃぶりのやめかた」どんなものがありますか?

国内・国外で報告されているやめ方を大きく3つにわけると、上記になります。1つずつ見ていきましょう。

①環境調整(心理的・行動学的アプローチ)をする

薬などを使わず、まずご家庭でトライできる方法の一つです。

「指しゃぶりをやめさせたいんです」と小児科で相談しても、まずはこうした心理的・行動学的アプローチをとる流れがほとんどです。

前述のとおり、3~4歳にかけて自然に治るお子さんもいるということを踏まえると、「3歳半になるまでは、まずは心理学的治療を試してみていいのでは」という意見があります。(J. A. D. A. 43:33–45, July 1951.)

その流れで、「4歳以上になってしまうと、心理学的アプローチはあまり効果がない、必要におうじて、②薬を塗ることや、③口腔内装置をつけることを考えたほうが良さそう」という意見もあります。

(Am. J. Orthod., 53 : 569-585, 1967.)

こうした心理学的・行動学的アプローチでは、具体的にどんなことをするのか?

日本での、3歳5ヶ月の男の子に対する行動学的アプローチを報告した症例や、UpToDate(“Oral habits and orofacial development in children”)などを参考にすると、ザックリ以下のようにまとめられます。

どの項目も、先ほど挙げた指しゃぶりの原因のうち、

②指しゃぶりが、緊張・不安・不満を和らげる手段になっている。

③指しゃぶりすることで、周囲から注意をひくことを知っている。

ということについて、アプローチしています。

【「指しゃぶり」に対する心理学的・行動学的アプローチ】

(1)家族の中で、指しゃぶりを注意する人を1人だけ決める。他の家族は注意しない。

(2)親が「指摘すること」で余計に指しゃぶりがクセづけされていそうな場合は、親があえて「注意しない」ことも考慮する。

(3)指しゃぶりを「していない」時間に、ほめる。ご褒美シールなどをあげる。

(4)規則正しい生活リズム・外遊びなどの中で、手や口を使う機会を増やす。

(5)緊張・不安・不満の対象が明らかな場合は、できる範囲内で、コントロールする。

(1)家族の中で、指しゃぶりを注意する人を1人だけ決める。他の家族は注意しない。

いわゆる子育ての中での一般的な「怒る」「叱る」「注意する」場面に通じるものですが、家族全員がよってたかって指しゃぶりのことを注意する必要はない、ということです。

そんなつもりはなくても、「誰か一人」注意をする、というふうに決めていないと、つい、ほかの家族の注意に乗じて、一言・二言プラスして注意するようなセリフを言ってしまうものです(とくに指しゃぶりをしている子の「兄弟」など)。

絶対に誰か一人に決めなければいけない、というものでもないですが、「指しゃぶりに対してどういうスタンスで注意していこう」という目標は、家族内で共有しておくことは大事ですよね。

(2)親が「指摘すること」で余計に指しゃぶりがクセづけされていそうな場合は、親があえて「注意しない」ことも考慮する。

うーん、これは実際やろうと思うと、むずかしいところですよね。

つい注意してしまうし、注意しなければいつまでも指しゃぶりやめないんじゃない?と焦ってしまいがちですが・・・。

でも原因のなかで「②指しゃぶりをすることで、親などが注目することを知っている」というのがありましたよね。

お子さん自身としても、「気を引きたいから→指しゃぶりする」という明確な方向性はないままに、本能的にやっている部分もあります。

それならば、親子ともども「指しゃぶりにはとことん注目しない・気にしない」というのは、たしかに一つのアプローチになります。

(3)指しゃぶりを「していない」時間に、ほめる。ご褒美シールなどをあげる。

(2)と同じスタンスです。

指しゃぶりに注目するのではなく、指しゃぶりを「していない」○○くん・○○ちゃんに対して、いつも注目しているよ、というメッセージになります。

(4)規則正しい生活リズム・外遊びなどの中で、手や口を使う機会を増やす。

単純に、指しゃぶりができない=手や口を使う遊びをたくさんしましょう、というポイントです。

(5)緊張・不安・不満の対象が明らかな場合は、できる範囲内で、コントロールする。

これも本当に、できる範囲で、という感じになりますよね。

たとえば幼稚園の入園、弟や妹の妊娠・誕生、家族の都合での引っ越し。

もはやどうしようもない環境の変化で、致し方なくうまれる緊張や不安はあります。それを全部コントロールするのはムリです。

そういう時期に出ている指しゃぶりは、親子ともども、うまく付き合っていこう・共存していこう、というスタンスでみていくしかない場合もあります。

一方で、場合によりますが、幼稚園以外に新しくはじめた習い事。水を使った遊びを極端に苦手・怖がる。

こんな場合は、習い事を少しおやすみ・やめることを考えたり、水を使わない遊びをしたり、といった対策をとることができます。

一つの原因や環境だけで、指しゃぶりが続いているというわけでもないですし、原因や環境が特定できない場合もたくさんあります。

あまりつきつめて犯人探しをするのも、親子ともども、指しゃぶりの症状にこだわることになるので、望ましくはありません。

が、親御さんからみて「ああ、なんかこれ、子どもにとって実はストレスになってるかも」と感じる部分があれば、できる範囲で調整してあげると良いかもね、というニュアンスです。

上記の(1)~(5)のうちをいくつか試すうちに、33日目・つまり約1ヶ月で指しゃぶりをしなくなり、そこからさらに3週間近くたっても再発がなかったという報告が、先ほど挙げた日本での3歳の男の子の報告です。

・・・が、実際に上のアプローチで、どれくらいの指しゃぶりが良くなるのか・効果があるのかは、医学的にガッツリ証明されているわけではありません(というか証明しようのないテーマでもありますが)。

とくに、お子さんが気持ちを落ち着かせる手段として指しゃぶりをしている場合や、年齢が高かったり、女の子だったり、といった要因があると、こうしたアプローチも効きづらいという報告があります。

(ASDC J Dent Child. 1993;60(4):392.)

そこで下記の②や③といったアプローチを、併用しながら指しゃぶりの対策をしていく場合もあります。

②薬を塗る

「指しゃぶりしている指に、薬を塗ったら、指しゃぶりがなくなった!」というエピソードを聞いた親御さんも、いらっしゃると思います。

実際に日本や海外でも、そうした指しゃぶり用の薬があり、それを検証した報告があります。

【指しゃぶり治療:日本での塗り薬の効果】

参考:「吸指癖防止薬の臨床的効果について」

対象は、39人のお子さん(4~12歳、男子16名・女子23名)。

アメリカの会社が作っている、指しゃぶり用の薬(Thum)の効果を見た研究です。

※Thumには、トウガラシ抽出液・クエン酸・イソプロピルアルコールなどが入っています。酸っぱ辛いって感じなんでしょうか。1日2回塗った効果を見ています。

●指しゃぶりの減少効果

・指しゃぶりが消失したのは、56.4%(39人中22人)。このうち4人(18%)が再発した。

・指しゃぶりの頻度が減少したのは、33.3%。

・全く効果がなかったのは、10.3%。

※年齢別でみると、4歳代では47.0%、5歳代 38.0%、6歳代 83.8%に、効果がみられたとのこと。

●指しゃぶりが減るまで・効果があらわれるまでの期間

・1日以内に効果が現れたのは、39人中5人。

・3日以内が6人。1週間以内が6人。1週間以上かかったのが5人。

どうでしょうか。

塗り薬、結構効くじゃん~。と思われる方もいれば、

えー再発もしちゃうのかーあんまりじゃない?と思われる方もいるかも知れません。

またアメリカでは、別の”Stop-zit”と呼ばれるお薬を使った場合、7人全員が指しゃぶりをやめることができたという報告もあります。

(Pediatrics, 78 :174-176, 1986)

指しゃぶりの薬も色々あり、この”Stop-zit”のほうが化学薬品を使っているので、上記の日本の研究で使った”Thum”よりも刺激が強く、子どもも指しゃぶりをやめやすかったのでは?という考察がされています。

トウガラシ抽出液も十分に刺激ありそうですけどね・・・

というわけで、指しゃぶりに絶対にこの塗り薬・成分が効く!と証明されたものはありません。が、一定の効果はありそうではあります。

なおGoogleでも「指しゃぶり 塗る 薬」などと入れると色々でてきますし、amazonなどで海外の薬も輸入できますが、医学的に明らかに効果が証明されたものがない以上、ここでは特定の商品の紹介は控えます。

③口腔内装置をつける

これは最後のとりで、というイメージもありますが、口の中に矯正器具のようなものをつけて、指しゃぶりを物理的にブロックする、という方法です。

小児科というよりは、小児歯科の領域になります。

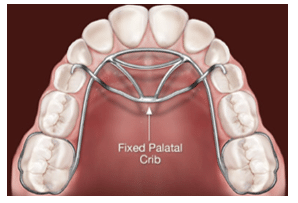

装置にも色々ありますが、一例としては、以下のような装置があります(パラタルクリブというものです)。

結構ゴツいイメージですが、たしかに効果はあるようです。

こうした口腔内装置をつけることで、指しゃぶりが92%消失したという報告があります。(Am. J. Orthod., 45 : 258- 264, 1958.)

また色々装置の種類がある中で、上の画像にもある「パラタルクリブ」が効果がよりあり、指しゃぶりが7日以内に消失した・ほかの新しいクセもでませんでしたという報告もあります。(Am. J. Orthod., 53 : 569-585, 1967.)

また、各論文の統合的な解析の結果(2歳半~18歳の252名が対象)、指しゃぶりの治療で効果があるのは、口腔内装置だろうとする見解もあります。

(Cochrane Database Syst Rev. 2015 Mar 31;(3):CD008694.)

なおこの解析の結果では、「ほめる・ご褒美シール」など、ポジティブなフィードバックをすることも、同様に効果があるでしょう、としています。

指しゃぶりをやめる、代表的な3つの方法を見てきました。

UpToDateでも注意書きがありますが「指しゃぶりにどういう方法が優れているのか」の医学的な研究は、まだ信頼できる大きなデータもなく、またテーマとしても解析が難しいたぐいのものになります。

どの方法・どの報告も、エビデンスの質は高いとはいえないので、今後の研究に期待しつつ、今のところはこういう見解があるんだな~という目で見てもらえれば十分です。

そのうえで、親御さん・お子さんの無理のない範囲で、トライできる方法を選んでいただいたら幸いです。

指しゃぶりの吸いだこ。受診の目安は「細菌が感染」していそうかどうか。

さて最後に、指しゃぶりでできた吸いだこは、どうしたら良いか。受診の目安はあるか。ということについて見てみましょう。

まだ指しゃぶりをしていて良い・しているべきとも言える赤ちゃんについても、しゃぶっている指のケアは、よくご相談いただくテーマです。

絶対にこうしたらいい!こうしなきゃいけない!というエビデンスはないのですが、一般的な感染のケアとして、以下ができると良いと思います。

【指しゃぶりの吸いだこ対策】

●お子さんが嫌がらない範囲で、ばんそうこうやガーゼなどで保護する。

→ 寝ている間は、ばんそうこうなどが取れて、口の中に入ってしまった場合に危険ですので、あまりオススメしません。

●ワセリンやプロペトなどで、しゃぶっている部分を保護する。

→ 指に塗る量くらいで、純粋にワセリンなどの保護剤だけであれば、口の中に入っても危険ではありません。1日何回塗ってもOKです。

●お風呂に入ったら、石けんを使ってしっかり洗浄&保湿をする。

→ 基本の肌ケアですね。保湿剤の量など、ケアについては過去の記事も参考にしてください。

そうはいっても、自我が出てくる頃のお子さん(赤ちゃん~3・4歳)に指しゃぶりは出るものなので、上記の対策、全部いやがられる可能性、十二分にあります。

また対策できていたとしても、どうしても吸いだこができることもあります。

吸いだこ自体ができることは、問題はありません。が、皮膚の表面から常在菌が入り込んで、感染していないかはよくチェックしてあげてください。

【受診の目安:吸いだこが細菌に感染しているかも?】

●赤みが、いつもより強い。急速に赤みの部分が広がっている。

●赤みの部分を、強く痛がる。

●赤みの部分が、さわると熱い感じがする。

●ジュクジュクして、膿(うみ)のようなものが見える。

お子さんは痛みひとつとっても、なかなか正確にうったえることができないので、むずかしいこともありますが、皮膚の見た目としては上記のようなサインが、受診の目安になります。

いかがでしょうか。

指しゃぶりについて2回にわけて、かなり詳しく見てきました。

今回はとくに、指しゃぶりが続くと思われる原因や、指しゃぶりをやめるのにどんな方法がいいか。いずれも医学的に絶対これ!というエビデンスがあるわけではなりません。

日頃、お子さんを見てくださっている親御さんが、物理的・心理的にムリのない、納得のいく方法を見つけられたら嬉しいです。

※なお「しゃぶり」つながりで、「おしゃぶり」については、過去の記事を参考にされてください。

乳幼児突然死症候群(SIDS)対策にも一役かってくれるおしゃぶりですが、生後6ヶ月となると、そろそろおしゃぶりが無理なく卒業できると良いよね~というお話でしたね。

(この記事は、2023年2月2日に改訂しました。)