学びの土壌の重要性〜第1回 平取高校と地域の未来を考えるフォーラムに参加して得られたもの〜

はじめに

昨日3月24日は上記のイベントに参加してきました。学びある2時間でしたのでぜひ共有させていただきたいと感じ、要点を整理した上で私の考えをお伝えしていきたいと思います。

高校魅力化とは

日高乳業のヨーグルッペとともに🫶

高校魅力化は「未来の社会をつくる”意思ある若者”を育む教育活動」のことを指します。高校魅力化といえば、島根県立隠岐島前高校です。今回は隠岐島前高校の分析結果をもとに基調講演が行われたので、活動内容だけでなく、事業としての評価も示されており、大変勉強になりました。(細かい資料が欲しい!という方は個別にご連絡いただければと思います!)

「学びの土壌」の大切さ

参加した中で、私の学びは大きく分けて4つあると考えます。

⑴高校魅力化について知見を得られたこと

⑵高校の有無は人口動態に影響することをさまざま

な資料をもとに知ったこと

⑶「学びの土壌」の大切さを感じられたこと

⑷自分の中にあったモヤモヤ(問い)を言語化でき

たこと

特に「学びの土壌」に関しては、考えさせられるものが多くありました。

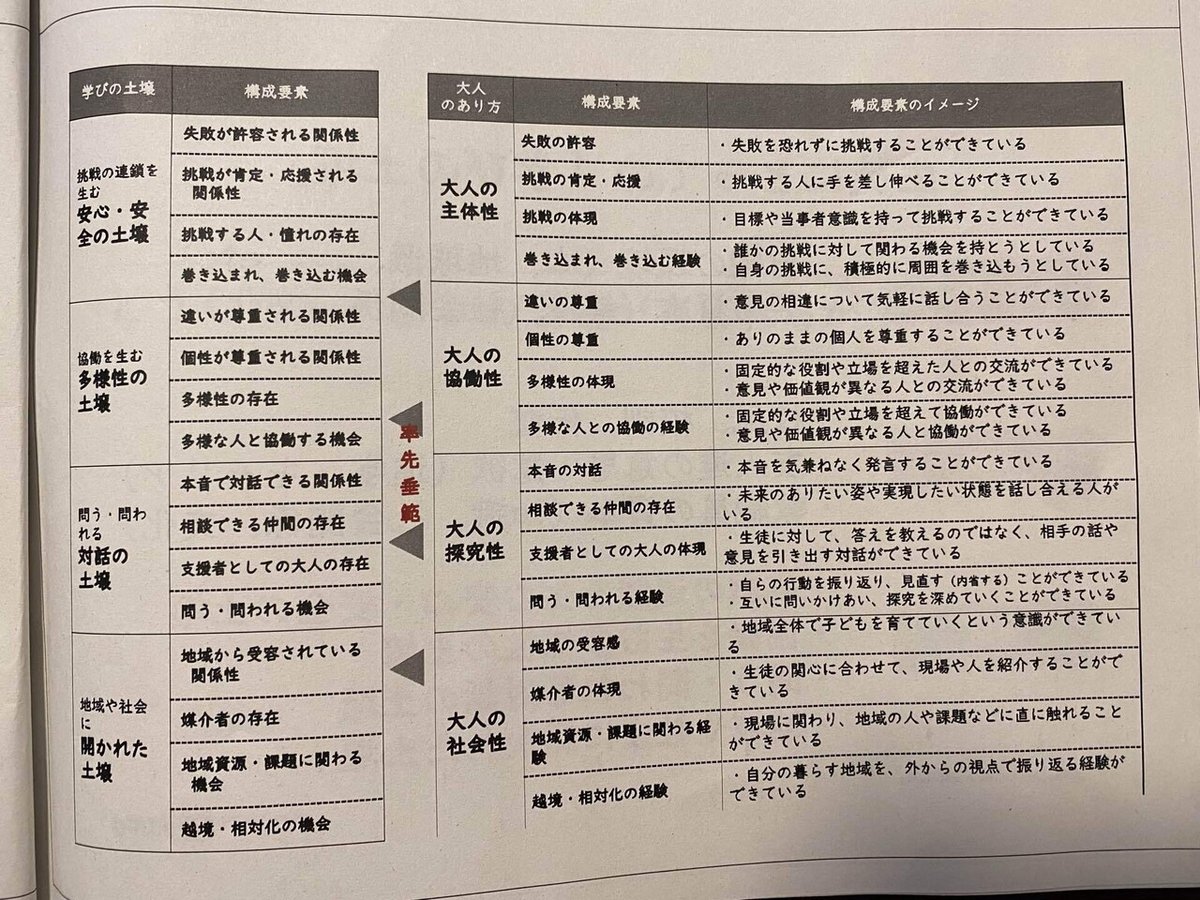

生徒の資質、能力を伸ばす学習環境に必要な要素として、4つのものが挙げられていました。

①挑戦の連鎖を生む安心・安全の土壌

②協働を生む多様性の土壌

③問う・問われる対話の土壌

④地域や社会に開かれた土壌

①挑戦の連鎖を生む安心・安全の土壌

1.失敗が許容される関係性

→頑張る人を応援する雰囲気があるか

2.挑戦が肯定・応援させる関係性

→当事者意識を持ち挑戦する人が周囲にいるか

3.挑戦する人・憧れの存在

→尊敬する人、憧れる人が周囲にいるか

4.巻き込まれ、巻き込む機会

→周囲の人の挑戦に関わる機会があるか

②協働を生む多様性の土壌

1.違いが尊重される関係性

→人と違うことが尊重される雰囲気があるか

2.個性が尊重される関係性

→ありのままの自分が尊重される雰囲気があるか

3.多様性の存在

→様々な意見や価値観を持つ人との関わりがあるか

4.多様な人と協働する機会

→立場や役割を超えての協働がみられるか

③問う・問われる対話の土壌

1.本音で対話できる関係性

→気兼ねなく本音を発現できる雰囲気があるか

2.相談できる仲間の存在

→一緒に考えてくれる仲間がいるか

3.支援者としての大人の存在

→大人は指導者ではなく支援者となっているか

4.問う・問われる機会

→振り返りの機会があるか

④地域や社会に開かれた土壌

1.地域から受容されている関係性

→地域は生徒を積極的に受け入れてくれるか

2.媒介者の存在

→地域の資源や課題に繋いでくれる人はいるか

3.地域資源・課題に関わる機会

→地域社会と関わり合う機会があるか

4.越境・相対化の機会

→外の視点から自地域を考える機会があるか

フォーラムを通して得られたこと

私は生徒の資質、能力を伸ばす学習環境に必要な要素を知り、まさに大学や地域での学びは4つの要素そのものだと感じました。私は高校でこういった学びはできませんでした。ですが大学でたくさんの学びを得て、とても恵まれた環境で勉強させていただいていたことを痛感しました。それと同時に、高校生段階でこういった学びができていれば、さらに何か変わっていたのかな、などとも考えながら聴いていました。

今回のフォーラムに参加して、良かった点が3つあるのでご紹介させていただきます。

①大学生活での学びに対する感情の高まり(わくわく感)が言語化できたこと

②「なぜ高校での社会教育に興味を持っているのか」という問いへの答えを言語化できたこと

③「なぜ学校教育的アプローチではなく、社会教育的アプローチにこだわりを持っているのか」という問いへの答えを言語化できたこと

さまざまなことを吸収できたので、私にとってとても有意義な時間になりました。

おわりに

私は自由な働き方ができるこの1年で、社会教育士の資格を取るために社会教育主事講習を受講しようと考えています。平取高校にもなんらかの形で関われたらと考えているので、コーディネーターなどとしての関わりしろを探っていきたいです。

ここまで読んでくださりありがとうございました!