知識チートする際に気を付けるべきこと(学術者から小説家への提言)

私はよくweb小説を観る。特に、学問を勉強していることもあって、知識チート小説を読むことが多い。そのなかで、「これは浅はかだな」という小説と「これはよく考えられている」という小説がある。

では、それはどのような基準で判断できるのだろうか。

私は「現実的であるのかどうか」という点を「マクロとミクロがバランスよく書かれているか」という基準で判断している。

今回はこの違いを戦略学と経済学から説明しよう。

戦略学

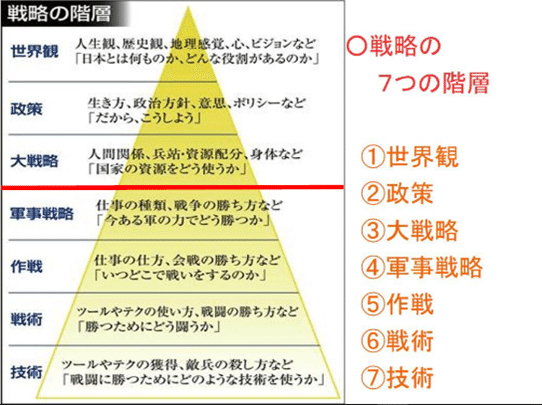

戦略・地政学者の奥山真司が言う「戦略の階層」で説明してみよう。

戦略の階層は、戦略的に物事をとらえたり、な(したり)す(る)ために役立つ基礎概念(1)と定義されている。

つまり、「どこの思考が足りないのか」ということを教えてくれる理論である。

<奥山真司(2016)『戦略の階層2.0』株式会社オンザボードより引用>

ここで注目すべきポイントは戦争は戦略(マクロ)と戦術(ミクロ)で構成されていることである。赤い線から上が戦略であり、赤い線から下が戦術である。

では、戦略とは何だろうか。

戦略は、政治家や官僚が平和と言う「フィクション(理想)」を実現するために、犠牲を覚悟しながらルール(システム)作りを通して社会を長期的にコントロールする考え方である。また、舞台となるのは外交である。

つまり、犠牲を覚悟しながらも将来や理想のために法律を作り、社会を統制するという考え方だ。

では、戦術とは何だろうか。

戦術は、兵士(役所)が戦争に勝つという「ノンフィクション(現実)」を実現するために、犠牲を出さずに(実務的で)優秀な歯車として短期的に行動する考え方である。また、舞台となるのは戦場(現場)である。

つまり、今この場でなるべく犠牲を出さずに勝利を獲得するために優秀な人材として働くという考え方だ。

<奥山真司(2016)『戦略の階層2.0』株式会社オンザボードより引用>

要するに私が言いたいことは、「どうやって良いシステムを作り出すのか」という考え方と「どうしたら優秀な実務ができるのか」という考え方があるということである。

もちろんどちらが良い、どちらが悪いというわけではなく、戦略と戦術がバランスよくつくられていたほうが良い。(安全保障においても外交と軍事が両輪となっていなければならない)しかし、最も重視するとしたら戦略である。歴史的に視ても、戦略がしっかりしている国と戦術がしっかりしている国で戦った場合、戦略がしっかりしている国が勝ったという事例が多い傾向にある(2)。

そして、強固な戦略を基にして戦術をくみ上げる必要がある。

また、軍事革命においても同じである。鉄砲や核兵器と言う軍事技術の革命が起きたからと言って戦争が変わるわけではない。技術と運用法、適応法が確立されて初めて戦争に革命が起きるのである(3)。

つまり、「どのように技術を新しくするか」の他に、「技術をどのように使うか」(運用)、「技術が使える組織をどう構築するか」(適応)という「システム面」も考え、実行しなければならない。

経済学

経済学においては「マクロ経済学」と「ミクロ経済学」にわけることができる。

では、マクロ経済学とはどのようなことを扱う学問であるか。

マクロ経済学では、経済のあらゆる個人・企業の行動が互いに影響し合った結果、経済全体に関わる特定の経済効果がどのように生じるかという観点から、経済の相対的動向を考察する(4)。

つまり、個人(企業)と個人(企業)が関わることで経済全体にどのような影響を及ぼすかということを研究する学問である。

それに加え、マクロ経済学は「持っているものをどう増やすか」「経済を安定するために政府がどのように介入するのか」ということを研究する学問である。

では、ミクロ経済学とはどのようなことを扱う学問であるか。

ミクロ経済学は、個人や企業がどのように意思決定をするのかという問題に焦点を当てる・・・(5)

つまり、個人や企業がどうすれば効率的で合理的な行動ができるのかということを研究する学問である。

こちらは「持っているものをどう効率よく使うか」(「政府ができるだけ介入せず個人や企業単体でいかに行うか」)ということを研究する学問である。

さて、ここで一見「マクロ経済学とミクロ経済学はぶつかり合うのではないか」という疑問を持つかもしれない。しかし、それはあまり正しくない。

経済学としては、マクロでシステムを操作することで企業や個人をサポートし、ミクロで企業や個人を強くするという使い方が好ましい。そのため、あまり対立することはない。(ミクロとマクロを混合して、マクロの現場でミクロを語っている場合は対立する)

※マスメディアで発言しているエコノミスト(日経新聞含む)はミクロの知見でマクロを語っていることが多いので要注意。

要するに何が言いたいかと言うと、経済学においては、マクロは政府が企業や個人をサポートするためにシステムを整え、マクロは企業や個人自らが利益を上げやすいように合理的な行動を取るということである。

そして、ここでもマクロ経済政策である金融政策・財政政策とミクロ経済政策である行政改革・規制緩和はどちらも国が成長するためには必要な両輪として機能する。

これは技術革命においても同じである。古代ギリシアでも蒸気機関に似た発明は起こっていたので産業革命は起こらなかったのである。ゆえに、蒸気機関と言う技術の革命が起きたからと言って経済(国家)が変わるわけではない。自由経済のシステムや所有権という「システム」が確立されて初めて経済に革命が起きるのである(6)。

まとめると、「どのように国が企業や個人をサポートするのか(システムを構築するのか)」という点と、「どのように効率的で合理的な行動をするのか(技術を開発するのか)」という点を考える必要があるということである。

提言

さて、ここからは「どうすれば現実的な小説に仕上げることができるのか」を提言していきたい。

結論から言えば、おわかりの通り、「ミクロ」と「マクロ」を両方とも推察する必要がある。

「マクロ」では、「どのようなシステムを構築・運営すれば、企業が伸び伸びと活動しやすい環境となるだろうか」ということを考える必要がある。(王権が弱い封建制の基での領主か王子、王権が強い王政の基での国王、国の政治家や近代的な官僚による)内政チートであれば、この考え方は必要不可欠である。

「ミクロ」では、「どうすれば目の前のタスクを効率よく片付けることができるか」ということを考える必要がある。(王権が強い王政の基での領主、役所の公務員、起業家、財閥の令嬢、ギルド職員による)内政チートであれば、この考え方は必要不可欠である。しかし、注意点として「制度などのマクロから必ず影響を受ける」という点は踏まえておきたい。

読書案内

では、「具体的にはどのようなことを踏まえればよいのか」という点だが、これは国際開発学が最も参考になりそうである。国際開発学とは、開発経済学、開発政治学、開発社会学など「国が成長するにはどうすればよいのか」ということを研究したものである。

知識チートで主人公の国や領地、企業を成り上がらせたい方はぜひ学んでみるとよいだろう。

読書案内として、黒崎 卓 , 栗田 匡相 (2016)『ストーリーで学ぶ開発経済学』有斐閣ストゥディアをお勧めする。マクロとミクロが両立しており、学術書の中では読みやすい入門書として有名な出版社から出ている。

一応私も少し要約記事を挙げているため、「読書が嫌い」という方には覗いてみてもよいだろう(全部は投稿できていない)。

経済学に興味がある方は高橋洋一(2016)『たった1つの図でわかる! 図解経済学入門』あさ出版が良いかもしれない。特にマクロ経済学に重点を置いている書だ。

政治のリアルに関しては浅川 博忠(2017)『裏切りと嫉妬の「自民党抗争史」』講談社

現代における官僚行政のリアルについては原英史(2015)『国家と官僚』祥伝社、原英史,高橋洋一(2020)『国家の怠慢』新潮社などがある。

外交のリアルについては岡義武(2009)『国際政治史』岩波文庫などの国際政治史を勉強してみてもよいだろう。

参考文献

(1)奥山真司(2020)『戦略の階層3.0』 株式会社オンザボード

(2)ジョン・J・ミアシャイマー 奥山真司訳(2019)『大国政治の悲劇』五月書房新社

(3)アンドリュー・クレピネヴィッチ 北川知子訳(2016)『帝国の参謀』第八章 日経BP社

(4)ポール・クルーグマン,ロビン・ウェルス. 大山道広,石橋孝次,塩沢修平,白井義昌ら訳(2016) 『クルーグマン マクロ経済学』p.p.163 東洋経済新報社

(5)ポール・クルーグマン,ロビン・ウェルス. 大山道広,石橋孝次,塩沢修平,白井義昌ら訳(2016) 『クルーグマン マクロ経済学』p.p.162 東洋経済新報社

(6)柿埜真吾(2021)『自由と成長の経済学』第1章 PHP新書

※題名の「学術者」とは「学術を学ぶ者」という定義で書かれています。