ハンダづけのハンダの謎

「心静かにやること」って何?

という話になった。

音楽を聴く、とか、本を読む、とか

いろいろあるが、やはりこれだろう。

「ハンダづけ」

ちなみに、もちろんこれは漬け物ではない。

「鉛と錫の合金を熱で溶かして金属を接着する」

というあれである。

と言っても知らない人は知らないかもしれない。

いまどきの若いもんは知らないか。

昔の若いもんはこの技術で

ラジオとか作ったのだ。

で、ともかく、ハンダづけ。

精神を集中し、清らかなココロで、

細かい細かいとこに、じゅっとやるのである。

松ヤニの香りがふっと香る。

知らない人には

何がなんだかわかんないだろうが、

これがいいのである。自分だけの世界・・

ちなみにこれはパンダの漬け物ではない。

ところでハンダってなんだ?

「ハンダ」とカタカナで書いているが、

これも定かではない。

ひょっとしたら「はんだ」かもしれないし、

「半田」の可能性だってある。

愛知県の知多半島にある都市の名前ではない。

いまどきではない男の子で

ハンダを知らないやつはいないだろう。

しかし、そんなハンダファンにしても、

この「ハンダ」の語源は誰も知らない。

少なくともボクは知らない。

ホント、ハンダっていったいなんなのだろう・・

ココロ静かにハンダづけしようと思っていたら、

ココロが騒いで落ち着かなくなってしまった。

困った。

こうなったら調べてみるしかない。

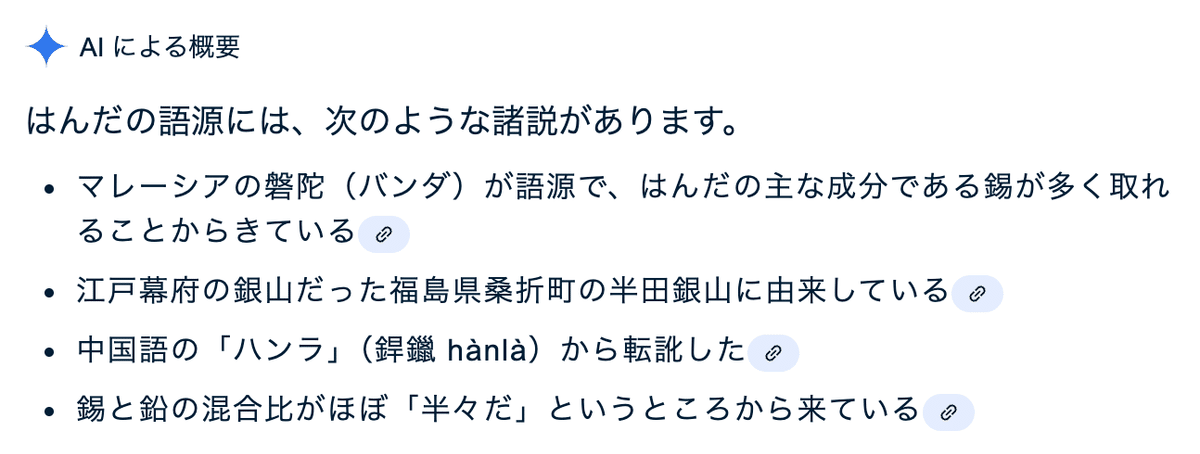

AIさんに聞いてみた。

諸説あるのか・・ちょっと驚いた。

ハンダが何か、はっきりわからないままで

みんな心静かにじゅっとやっていたのか。

調べたけど納得いかない

確かにどの説もあまり説得力はない。

なんでマレーシアの錫に注目したのかも、

中国語のハンラがどういう意味なのかも謎だ。

錫と鉛が半々、というのが

実はいちばんありそうな気がする。

「混合比どんだけだっけ?」

「半々だよ。何度言わせんの?半々だ」

「わかったよ。はんだはんだうるさいな〜」

くらいの話が元じゃないか。そうしとこう。

やっと心静かにハンダづけができる。

そうだよ。半々だよ。って思ってたら、

今は環境保全の問題で、鉛をほぼ含まない

鉛フリーのハンダが主流なんだってさ。

半々じゃないじゃん。

なかなか心静かに

ハンダづけはできないみたいだ。