聖書や神話を知らんと理解できんアートが多いのでエピソード別にまとめてみる(新約聖書篇11) 〜少年イエス

「1000日チャレンジ」でアートを学んでいるのだけど、西洋美術って、旧約聖書や新約聖書、ギリシャ神話などをちゃんと知らないと、よく理解できないアート、多すぎません? オマージュなんかも含めて。

それじゃつまらないので、アートをもっと楽しむためにも聖書や神話を最低限かつ表層的でいいから知っときたい、という思いが強くなり、代表的なエピソードとそれについてのアートを整理していこうかと。

聖書や神話を網羅したり解釈したりするつもりは毛頭なく、西洋人には常識っぽいあたりを押さえるだけの連載です。あぁこの際私も知っときたいな、という方はおつきあいください。

旧約聖書篇は全65回で完結しました。こちらをどうぞ。

いまは新約聖書をやってます。ログはこちらにまとめていきます。

このあと、ギリシャ神話。もしかしたらダンテ『神曲』も。

前回も書いたが、幼年〜少年時代のイエスについて、4つの福音書でエピソードが異なっている。

特に「少年期のイエス」については、下の表のようにルカ伝しか言及していない。

信憑性はない。

ルカさんが新興宗教キリスト教を広めたい一心でいろいろ考えて創作したんだろうと思う(信者のみなさん、すいません)。

とはいえ、この連載において真偽は二の次だ。

画家たちが喜んで絵のモチーフにしているなら知っておこう、というのがこの連載の目的だ。なので今回もちゃんと知っていきたいと思う。

上の図の赤丸は、12歳のイエスの物語だけど、それ以前のイエスの姿も画家たちは描いている。

つまり、聖書に書いてもない12歳以前のイエスを、想像で描いているわけですね(もしかしたら外典が書いているかもしれないけど)。

あなたが画家ならどう描きますか?

なにしろ救世主だ。

家業(大工)をよく手伝う善き子に描くよね。

画家たちもまぁそんな感じだ。

まずはそれを数枚見ていこう。

バルトロメ・エステバン・ムリーリョ。

小さいときから知能抜群の賢き子でしたよ、みたいな絵。

そんなことより、なんという美しきマリア! ハリウッド女優のようだ。

父ヨセフも映画スター系。まぁ理想の家族、として描きたかったんだろう。美しい絵。ムリーリョって美しく描くよなぁ。

ジョルジュ・ラ・トゥール。

ロウソクの灯りを効果的に使ったラ・トゥールの代表作のひとつ。父ヨセフを手伝っているイエス。これも善き子イエス、だね。賢くて優しい子、ということだろう。イエスの左手が灯りに透けているあたりの描写とか抜群。

ヘラルト・ファン・ホントホルスト。

これもロウソクの灯りで印象的に。右端にいるのは兄弟かな。聖書にはイエスに兄弟がいたと明記してある。イエスより大きい子っぽいのでヨセフの先妻の子だろうか。

兄弟たちに比べて、なんか着ている服の質が違う気がするし、イエスだけ髪の毛がやけに整っている。さては親に贔屓されてんな?w

このジョン・エヴェレット・ミレイの絵は少し批評精神が入っている気がする。

貧しい家業のはずなので、右端も左端も従業員というより家族だろう。ヨセフの先妻の子だろうか。奥はマリアの母アンナかな・・・?

で、右端の子、なんか妬んでるよねw

「なんだよイエスばっかり可愛がられちゃってさ。手にケガしたくらいでなんでボクが水を汲んでこないといけないんだ。勝手に手を洗いに行けばいいじゃん!」ってw この目w いいなぁ。

一方のイエスは手のひらにケガをして(将来、十字架の杭を打たれる部分だ)、母と父から心配されている。

父ヨセフ「ケガしたか、どれ、見せてごらん」

母マリア「もうイエスちゃんたら、気をつけて」

右端の子の萎縮感を見るに、かなりの日常的エコヒイキを想像させる。

つか、イエス、「可愛がられていることをよくわかっているガキの表情」だよねw こういう子、いるいるw

まぁでも、ヨセフやマリアからしたら仕方ない。

羊飼いやシメオンに「この子は救世主だ」と言われている。そりゃ大事に大事に育てるわけだ。神から預かった子だもの、ケガなんかさせたら大変だ。

しかも、壁のとこに白鳩(=聖霊)が一羽、監視に来ているしw

「ちゃんと育てとるけー?」

ということで、ここからが本題。

ルカの福音書に書かれているストーリーを追っていこう。

時は過越祭(すぎこしさい)。

過越祭のルーツについては旧約聖書のモーセの「エジプト脱出」の回で書いた。

覚えているだろうか。

モーセがエジプト王に、「王よ、イスラエルの民を解放しなさい! さもないと大変な厄災がエジプトを襲いますぞ!」と言った、その十番目の災厄。それが「エジプト中の長子がすべて死ぬ」、という「長子皆殺しの災い」だ。

そして、エジプトで、王宮から平民に至るまで、すべての家の長子が死んでしまったのである。

ところが、イスラエル民族はこの「長子皆殺しの災い」を免れた。

これは神が「イスラエル人は、家の玄関の柱と鴨居に仔羊の鮮血を塗っておきなさい。そうしたらその家は過ぎ越し、長子は殺さない。そして酵母を入れないパンを7日の間食べ続けよ。そのうえで旅支度をしておきなさい」と予告したからだ。

これが「過越(すぎこし)の日」として、いまでもイスラエル民族の習慣としてリアルに残っている。英語だと「PassOver」。

そのお祭りである「過越祭」に参加するために、イエスが12歳のとき、両親に連れられてナザレからエルサレムまで(約150km)行ったわけだ。

で、無事に祭りが終わって家路につくのだけど、ここでイエスがはぐれてしまう。はぐれイエス。

マリアとヨセフは焦る。

なにしろ神の子だ。救世主である。

「あぁイエス! 何かあったらどうしたら!」

「山賊にでもさらわれたら命がない!」

でも、なんと3日も見つからない。

まぁ普通の親でも死に物狂いになるけど、救世主予告を受けている子だからねえ。もう生きた心地がしなかっただろう。

で、周辺を探し探してついにエルサレムまで戻ってしまうのだけど、神殿を通りかかったら、なんとイエスは律法学者たちを相手に議論を交わしていたのであった。

周りの学者たちは「この年齢にして完璧な旧約聖書の知識だ」「なんて子だ!」「しかも我々を論破しよる」「とてもじゃないが叶わない」とか舌を巻いている。

でも、そんなこと関係なく、マリアもヨセフも発狂して怒るわけ。そりゃそうだ。

「イエス! あなた、なぜこんなところにいるの! ダメじゃないの、ちゃんとついてこないと! どれだけ心配したと思ってるの!」

まぁ、聖母であろうが慈母であろうが発狂して怒るわい。

なにしろイエスはもう12歳なのだ。

12歳と言えば、マリアが処女懐胎した年齢ではないか。

しかも頭がいい子であるなら、3日もいなくなったら親がどう思うか、当然わかっているはずだ。

なのにイエスはこう言い放つんだな。

「どうして心配なんかしたんですか? どうして探したりしたんですか? 私が父の家にいるなんて、当たり前のことじゃないですか。それがお母さん、あなたにはわからなかったんですか?」

父の家、つまり彼は神の子だから、神の家=神殿=父の家、という理屈で、イエスは平然とそう言い放つ。

この、こまっしゃくれたクソガキが!

というか、のちにあんなに愛を語るイエスが、3日探し歩いた親にそんな口の利き方あるか?

・・・マリアもヨセフも怒りというより、なんかポカンとする。

というか、イエスの言葉の意味がわからなかったらしい。

「父の家? ナザレの大工の家だよね。この子、何言ってるのかしら?・・・」

救世主と予言はされていたけど、まぁまだ実感ないせいなのか、父の家=神殿、とは結びつかなかったのだ。

なんかヤな感じだけど、早熟の子ってこういう才気走るところ確かにある。

そういう意味で、「全方位的にやけによく出来た少年イエス」ではなく、「こまっしゃくれたクソガキであるイエス」のほうがよりリアリティはあるなぁ、とは思った。

そういう意味では、この文章を書いたルカさん、グッジョブ。

ということで、画家たちの絵を見ていこう。

まぁ当然ながら「のちの救世主であるイエス」対「旧来然とした律法学者たち(ユダヤ教の学者たち)」なので、新旧の対比をオーバーめに描く画家が多くなる。

キリスト教は、ある意味、ユダヤ教の急進的な一派が独立して新興宗教を作ったものなので、ユダヤ教の人たちを古く見せないと意味がない。

だから、イエスはより賢く(新しく)、学者たちはよりバカっぽく(古めかしく)、という構図になる。

そういう意味で、わかりやすい構図は、イエスを真ん中に配置し、王座に座るように権威的に見せて、まわりとの差を出していく方法だ。

そういうパターンをいくつか見ていこう。

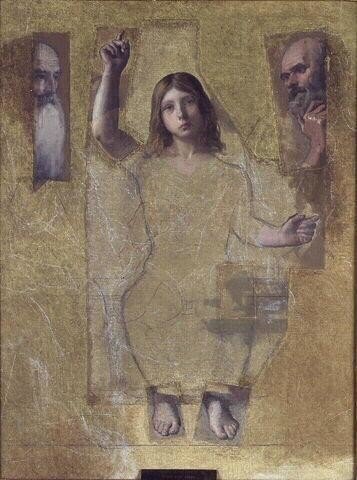

アングル。

ユダヤ教の中心であるエルサレムの神殿の中心に王のように座り、並み居る学者たちを相手にディスカッションし、鼻を明かしているイエス。

「おお、この子の旧約聖書についての知識は完璧だ」とみんなが超びっくりし、おののいている絵。

いやぁ、このイエスの偉そうな感じw

構図がわかりやすい、という意味ではいい絵だ。

ちなみに右端に光輪をつけたマリアとヨセフがいるね。「まぁイエス、なぜこんなところに!」って言ってる。

ちなみのちなみにアングルのこの絵の習作が残ってるので、それも貼っておこう。

ヨハン・ジェイコブ・フォン・ザンドラルト。

アングルの絵よりも動きが感じられる。旧約聖書の解釈についての激しい議論だったことをうかがわせる。

マリアは右側にいる。頭の光輪でわかる。

フランス・フランケン。

一段高いところから語るイエス。下で学者たちが聖書を紐解いて慌てて調べているのがおかしい。左右も何かのエピソードだと思うけど、ちょっとわからない。

フランス・プルビュス・ザ・エルダー。

神殿の祭司(?)の前で賢さを見せるイエス。学者の群像がとても面白い一作。左端のカメラ目線はきっと画家本人だろう。マリアたちはまだ現れていないようだ。

ボニファーツィオ・ヴェロネーゼ。

これも群像がおもしろい1枚。ちょっとイエスを見上げさせているのがイヤだけどなぁ。。。左手前の赤い服はなぜ柱に抱きついているんだろうw

ちなみにマリアとヨセフは左から入ってきている。

パオロ・ヴェロネーゼ。

上のヴェロネーゼのちょっと後に生まれた同姓の人。こちらが有名なヴェロネーゼ。

これも相当権威付けしている1枚だけど、構図がよくて飽きずに見られる1枚。

学者たちの表情や構図が、ちょっと「最後の晩餐」を想起させる。

中央下、奥の方にマリアが入ってきたところだろう。

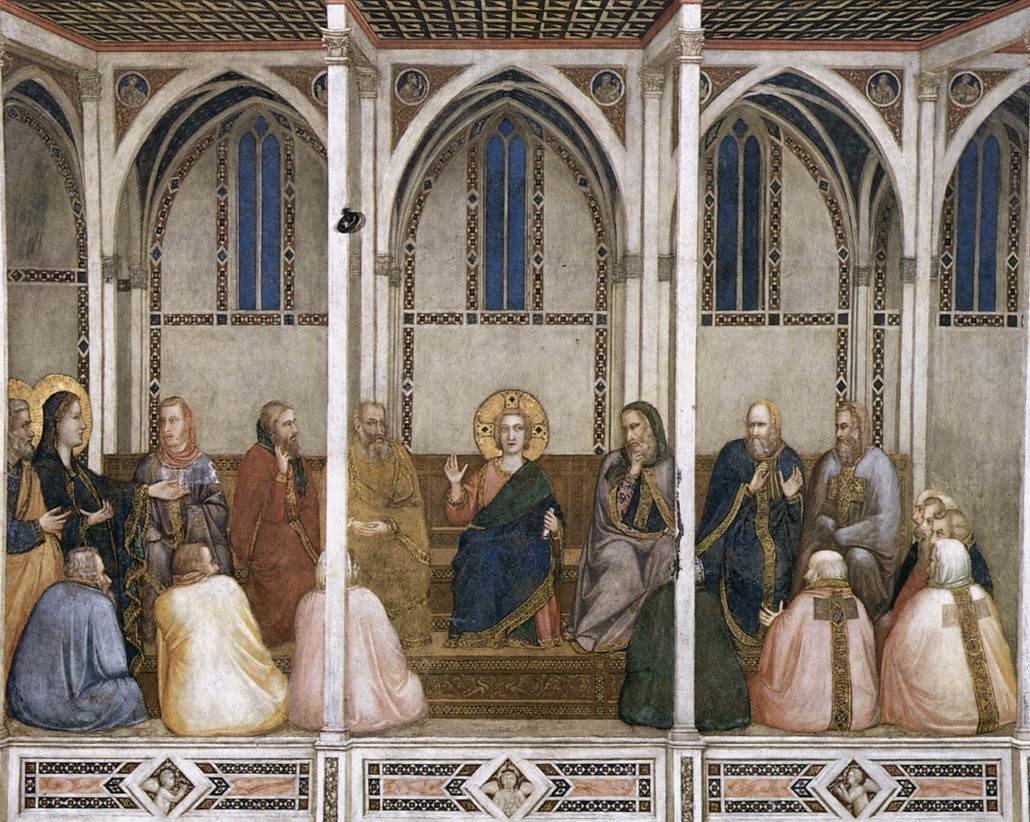

ジョットからふたつ。

ゴシック期〜初期ルネサンスの古い絵なのでリアリティは排除されている。左端にマリアとヨセフ。

こちらのジョットも似たような構図。このころの人物像は無表情なのだけど、ジョットはそういう中でも絵に人間性を取り入れた一番初期のひとり。

ピントゥリッキオ。

神殿の外だけど、もうイエスの権威付けは最大限されている。

当時のいろんな有力者が描き込んであるんじゃないかな。ちなみにマリアたちは右手前に。

手前に学者たちの本が投げ捨てられているのがおかしいw

クエンティン・マサイス。

12歳にはとても見えないイエス。その言葉を聞いているものもいれば無視するものもバカにするものもいる、みたいな図だろうか。マリアとヨセフは左端。

ヨルグ・ブロイ・ザ・エルダー。

絵の中央にはいないけど、偉い祭司と同等以上の位置にいるイエス。

「おまえ、すごいな。まぁここに座りなさい。しばし話そうじゃないか」と座らされた感じだろうか。

左手からマリアとヨセフが入ってきたところ。

ホセ・デ・リベーラ。

有名な絵。イエスの賢さぶりと学者たちの慌てぶりがよく描かれている。

イノベーターとラガード(遅滞者)たちがわかりやすく描かれてる。イエスの背中にちらりと見えているのはマリアたちかな。

ホセ・デ・リベーラからもう1枚。

このみんなが入り乱れている混沌さのほうがリアルでいいな。リベーラはイエスに光輪を描かない。いいと思う。

もっと学者たちをバカっぽく描いている絵もある。

デューラー。

いやぁ、老害&老醜感がすごい。

口とか臭そう・・・w

でもね、なんかここまでやっちゃうと逆効果だと思うんだな。

だってこのときイエスは敬虔なユダヤ教徒なわけですよ。つか、死ぬまでユダヤ教徒なわけですよ。えらい学者さんたちと対等以上にディスカッションした、くらいなほうが逆にイエスの懐の深さが見えていいと思うけどな。

ちょっと「時代遅れの醜い人たち」感を出し過ぎていると思う。

レオネルト・ブラマー。

最初は学者たちは仮面をしてるのかと思った。そのくらい顔が崩れていっている。いや、もうなんつうか、ゾンビやで。

古い律法は崩れ去り、新たな思想が生まれることを象徴的に描いたのだろうか。ちょいやりすぎ。

ストーメル。

学者たちの老醜を描いて「新」と「旧」を対比させた1枚。ストーメル、老人描くの好きだからなぁw

ドイツの抽象画家、ハンス・ホフマン。

これも対比が激しい。

ベルナルディーノ・ルイーニ。

老醜・老害までは行かないけど、イエス(12歳にしては大人っぽすぎる)の賢さと、学者たちの古そうな感じの対比。

アブソロン・スタンメ。

これも老醜的には描いてないけど、困り果ててる姿にフィーチャーした絵。

そこまでオーバーに対比させず、情景として描いた絵ももちろんある。

マックス・リーバーマン。

これ、いい絵だな。学者たちの感じが子どもを対等に扱っている感じがして、なんだかとてもいい。イエス、12歳にしては小さすぎるけど、「こんなに小さいのに大人と議論した」ということを表したかったのはよくわかる。

とはいえ、なんか、イギリスのパブで子どもと話してるオッサンみたいな感はぬぐえない。

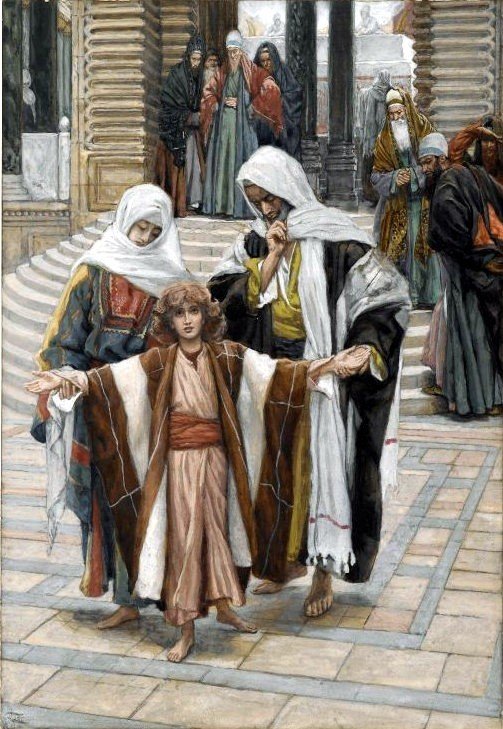

常連、ジェームズ・ティソさん。

さすがティソさん。フラットに描くなぁ。「なんかえらく賢い子がいるぞ」と学者たちの間で評判になり、みんながわらわらと集まってきている感じがよく出ているし、特に老人をイヤな感じにも描いてない。この絵、いいな。

で、ティソさん、このあとマリアとヨセフに見つかって、連れて帰られるイエスの姿も描いている。

マリアが北条政子にしか見えない。槍を持て!

歩きながら「なんでそんなこともわからないのですか、母さん」とか言っているこまっしゃくれイエス。もしくは捕まった異星人。

レオネルト・ブラマー。

荒野でのディスカッションになっているね。ちょっと探さないとイエスがどこにいるか一瞬わからない(まぁ真ん中にいるんだけど)。

ジョバンニ・パオロ・パンニーニ。

全体の情景を描いている。

ある学者とディスカッションしているうちに夜があけ、そこに他の学者たちも加わってきて、だんだん人数が増え、気がついたら3日ずっと議論してた、という感じが想像できるいい絵だと思う。

ちなみにマリアとヨセフが奥の扉から入ってきている。

ボクは、今日の中ではこれが一番気に入ったので、これを「今日の1枚」としようと思う。

最後に、マリアとヨセフ夫婦を主人公に描いている絵を少し見て、今日は終わろう。

フランシスコ・アントリネス。

もう3日探した挙げ句、たぶんヨセフが神殿にイエスがいるのを見つけてマリアに知らせたんだろう。

ヨセフ「さぁこっち、この中に!」

マリア「まぁ・・・とにかく生きててよかった(泣)」

カール・ハインリッヒ・ブロッホ。

マリア「あぁ、こんなところにいたのね」

ヨセフ「・・・ったく、人騒がせな・・・」

横のエルサレムッ子が「なんだ、田舎のお上りさんか」って目で見てるw

コエーリョ。

イエス「私が父の家にいることを」

マリア「いいから! ほら、手を繋ぎなさい! もうはぐれないで!」

ということで、今日もオシマイ。

なんか新約聖書の、この辺の「権威付けPR」って、やり過ぎ感がちょっとある。

でもまぁ新興宗教だからそのくらいするのかもなぁ、とか考えながら今回は絵を見てた。

ただ、ちょっと共感しにくいんだよなぁ。

旧約聖書のモーセは、少年〜青年時代やんちゃくれで人殺しだったし、ダビデは普通の羊飼いだった。なんか聖人の違う側面を知れて共感できたんだけど、新約聖書はこの辺がマジメすぎて、少し人間味が乏しすぎる。

まぁでもそういうものとして、次回からも地道に追っていこう。

ということで、少年期のイエスはこれでオシマイ。

次は青年期にいきなり入る。

ただ、その前に、次回は、聖母マリア崇敬を追ってみたい。

聖書の記述では、マリアは全然普通の母親だ。聖母ではない。

それがいつの間にどう聖母化されていったか、というか「聖母」とは何なのか。マリアの少女期(聖書に記述はない)などの絵もいろいろあるようなので、軽く追ってみたいと思う。

※

この新約聖書のシリーズのログはこちらにまとめて行きます。

ちなみに旧約聖書篇は完結していて、こちら。

※※

間違いなどのご指摘は歓迎ですが、聖書についての解釈の議論をするつもりはありません。あくまでも「アートを楽しむために聖書の表層を知っていく」のが目的なので、すいません。

※※※

この記事で参考・参照しているのは、『ビジュアル図解 聖書と名画』『キリスト教と聖書でたどる世界の名画』『聖書―Color Bible』『巨匠が描いた聖書』『新約聖書を美術で読む』『名画でたどる聖人たち』『アート・バイブル』『アート・バイブル2』『聖書物語 新約篇』『絵画で読む聖書』『中野京子と読み解く名画の謎 旧約・新約聖書篇』 『天使と悪魔の絵画史』『天使のひきだし』『悪魔のダンス』『マリアのウィンク』『図解聖書』『鑑賞のためのキリスト教事典』『西洋・日本美術史の基本』『続 西洋・日本美術史の基本』、そしてネット上のいろいろな記事です。

いいなと思ったら応援しよう!