来年の9月7日から、日本の本当の下り坂が始まる

来年の今日。

2020年9月7日。

この日は、日本にとって、とても大きな節目の日であると思う。

その前日、2020年9月6日に東京パラリンピックの閉会式があり、東京オリンピック・パラリンピックの全日程が終了する。

その閉会式の翌日が9月7日だ。

この日まではわりとイケイケというかアゲアゲというか。

多くの人が上を向いているし、なんとなく浮かれている。

世界一のお祭りが行われるのだ。

そりゃウキウキもする。せっかくだから楽しもう。それはそれでいいことだ。

ただ、閉会式の翌日から、文字通り「祭りのあと」がやってくる。

ただでさえ淋しい。

吉田拓郎だって歌ってる。

♪ 祭りのあとの淋しさが

いやでもやってくるのなら

日本の場合、その淋しさだけではない。

オリンピック・パラリンピックというお祭りに向かってなんとなく目を背けてきた「課題満載の現実」を、イヤでも直視しないといけなくなる。

その境目が、来年の9月7日なのである。

来年の今日から、我々はいきなり現実を突きつけられるのだ。

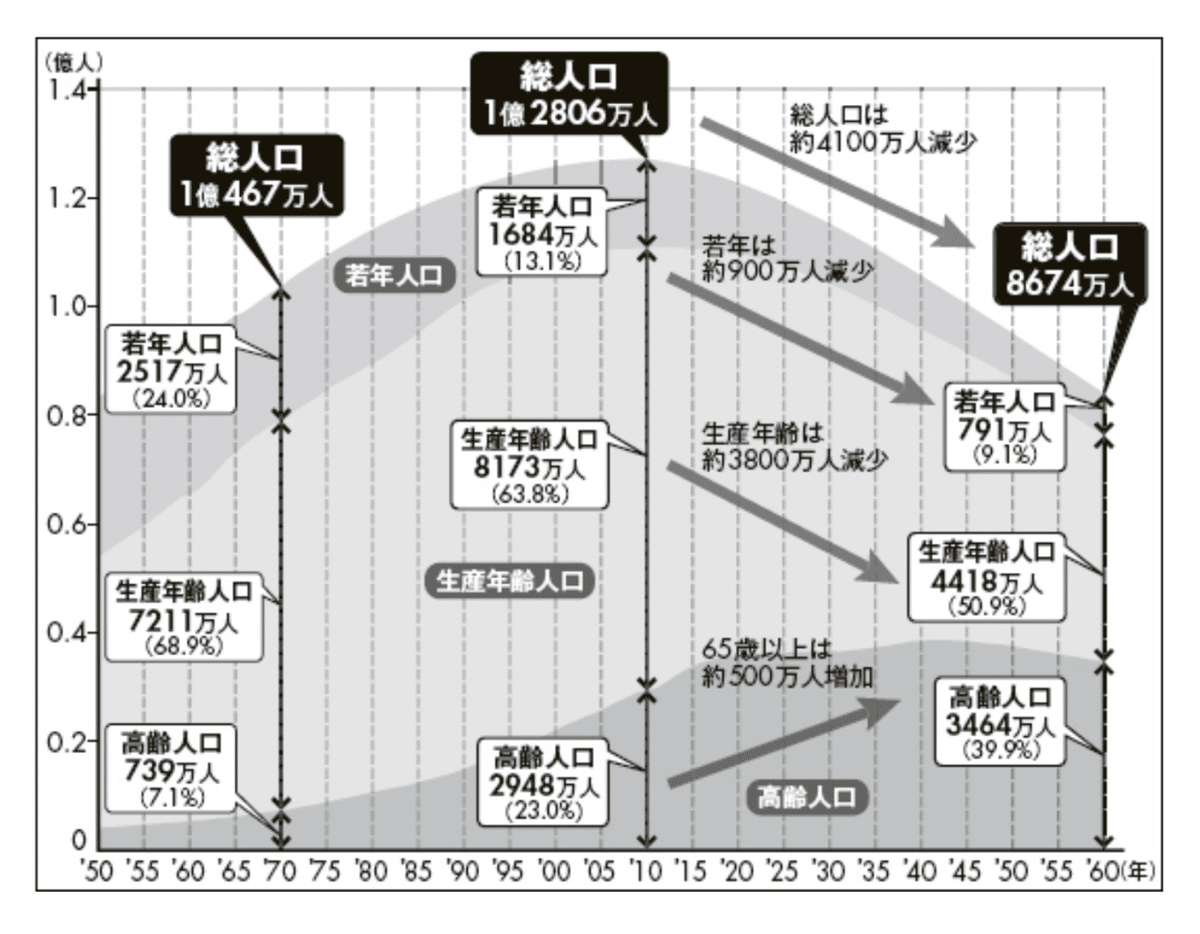

まず、世界でも類を見ないほどの人口の激減。

日本の人口は、40年で4000万人減る。

2060年には8674万人と推計されている(2017年現在1億2680万人)。

4000万人って言われてもピンと来ないかもしれないが、カナダ一国分(現在3700万人)の総人口が消えてなくなる、ということだ。

つまり、計算上、カナダ一国分のマーケットが消滅する。

出典:週刊現代(https://gendai.ismedia.jp/articles/-/31783)

40年で4000万人減るということは、平均で言えば、日本の人口は毎年100万人ずつ減っていく、ということになる。

100万人都市である千葉市や仙台市がたった1年でまるごと消滅する、ということ。

150万人住んでいる京都市や福岡市が1年半で消滅する。

200万人住んでいる札幌市が2年で消滅する。

というか、北海道全体(530万人)が5年ちょいで消滅する。

東京都も10年ちょいで消滅する。

そのくらいな勢いで人口が減るのである。

【追記】ご指摘があったので追記します。ありがとうございました。

上記「週刊現代」のデータは平成24年の統計を元にしているものです。平成29年の統計を元にすると、「日本の人口は毎年76万人ずつ減っていく」ということになります。都市の例で言うと「150万人住んでいる京都市や福岡市が2年で消滅する」ということになりますね。

なんでたった5年でこれだけ統計データが変わったのかはわかりません。

え? 高齢者がたくさん亡くなるんでしょ、って?

いやいや、若者も毎年30万人ずつ減っていく。ただでさえ母数少ないのに。

つまりは顧客が物理的に減っていく。

マーケット縮小の衝撃は我々の予想を超えるだろう。

総員、衝撃に備えよ。

次に、ウルトラ高齢社会。

2020年には女性の2人に1人が50歳以上になり、今からたった5年後の2024年には3人に1人が65歳以上になるのが日本の現実だ。

(出典:「未来の年表」講談社現代新書)

とはいえ、シニア世代はお金をもっているからマーケットとしては期待できると言われてきた。年金もたっぷり出るしね。

でも。

リンダ・グラットンのベストセラー『ライフ・シフト』が出版されて以来、「人生100年時代だ!」と数年前から政治家たちが言い出してしまった。

お金をもっていると言われるシニア世代が、「え、人生100年時代? もしかして私たち100歳まで生きるの?・・・そ、それなら話は別だ」と、財布の紐を締め始めている。

100歳まで数十年。

自分の健康不安、老老介護の現実、自分の介護費用準備など、お金は果てしなく必要な気になってくるよね。仕方ない。

こうなってくると、好調な「シニアの旅行ブーム」だって、いつまで続くかわからない。

そうなったら伸びると期待されている観光業も大打撃である。

そして、世界でも類を見ないウルトラ高齢社会は、税金を払う人が減る社会でもある。

人口が増えると言われている東京でも、「人口は増えるけど、税金を払う人が減るので、水道や下水などのインフラがもたなくなる」と言われている。

【追記】これもご指摘をいただき、訂正します。

人口が増えると言われている東京でも、たとえば豊島区は「人口が減り、住民税などによる税収が少なくなる一方で、高齢化に伴い社会保障費が増大するため破綻する」と言われている。(『縮小ニッポンの衝撃』より)

いったいどんな社会になるんだろうね。

総員、衝撃に備えよ。

まだあるぞ。

2035年に人口の半分が独身になる。

独身ばっかりになる。

これはどういうことかというと、結婚や子育てというライフステージの変化による新しい需要が減り続ける、ということだ。

結婚すると「買わないといけないもの」が急にできる。

お金を使う価値観も変わるし、夫婦分支払うので意外と消費も伸びる。

それらの新しい需要が減り続ける、ということだ。

※最初は「新しい需要がなくなる」と書いていましたが、「減り続ける」に訂正します。

また、もっとお金がかかるのが子育てだ。

子どもができたら「買わないといけないもの」は激増する。

いままで思っても見なかった需要がたくさんおこる。

そのうえ、子ども用品、教育、ファミリー旅行、保険など、たくさんの出費がおこる。特に教育はものすごい長期間のものすごい出費である。

それらの需要が激減していくのが日本の未来なのである。

まぁ高齢者の配偶者が亡くなって独身になる、というのもデータには入っているとは思うけど、いずれにしても、夫婦需要、家族需要は減っていくよね。

日本という未知の「ソロ大国」。

総員、衝撃に備えよ。

他にもいろんな課題があるだろう。

ワーキングプア、若者の消費意欲減衰、所得格差、地域格差、女性の社会進出の壁、出産育児の壁、地方消滅、医療崩壊などなど、ちょっと考えるだけでたくさん指を折ることができる。

それらに対する対策は、(これはボクの印象ではあるが)ほとんどすべてにおいて後手後手に回っていて、有効な手が打てているように思えない。

いくつかは解消される問題もあるだろうが、失策によってもっと加速してしまう新たな問題も出てくると思う。

いずれにせよ、それらが急に現実化してくるのが、来年の今日、9月7日だ。

この日を境に、日本の潮目は変わるだろう。

別に「絶望的だよね」と諦観したいわけでも、「ホント日本は終わってる」と自虐したいわけではない。

潮目が変わる日が近いから、やり方・考え方を、急いで変えないとね、ということだ。

日本が伸びてきた時代の断末魔が、「2020東京オリンピック・パラリンピック」というお祭りだ。

そこまでは「昭和の成功体験」でなんとか凌いで来れた。

でも、閉会式の翌日からは、そのやり方・考え方を大きく変えてパラダイム・シフトをしないね、ということである。

逆に言うと、来年の9月7日から、別のチャンスが訪れる。

下り坂をおりるのはもう避けられないし、それを(お祭りが終わって)ようやく直視できるようになる。

直視さえできれば、この急坂を楽しんで降りる方法も、別の新しい道を見つける方法も探せるはずだ。

あと1年ある。

厳しい現実直視に備える時間はまだ残されている。

総員、衝撃に備えよ。

衝撃に、備えよ。

※

特に50歳以上は、つらいけど「成功体験を捨てる」ということを意識して急いで自分を変えないといけないだろう。誇りまで捨てることはない。でも、もうどうやってもその成功体験は通用しない。

※※

平田オリザさんの『下り坂をそろそろと下る』みたいに、価値観の変革が一番必要なんだろうな、と思う。

※※※

たとえばマーケティングにおいては、そういう困難な時代、新規顧客よりも既存のファンを大切にする「ファンベース」的な考え方しか解はないのではないか、とボク自身は思っている。パラダイムシフトのためにもじっくり腰をすえて取り組みたい。

※※※※

関西は2025年に万博がある。

これはこれで、いわゆる「経済効果」というのはきっとあるであろう。

でも、ボクには「古い成功体験の延命措置」くらいにしか思えない。

新たな社会に脱皮するチャンスが先に伸びるだけになるのではないか、と怖れていたりする。

※※※※※

ある方に反論をいただいたので(ご指摘いただいた部分は文中に反映しています。ありがとうございました)、それにコメントしたnoteにリンクしておきます。(いただいた反論はリンク先をご覧下さい)

いいなと思ったら応援しよう!