聖書や神話を知らんと理解できんアートが多いのでエピソード別にまとめてみる(旧約聖書篇34) 〜「モーセの召命(燃える柴)」

「1000日チャレンジ」でアートを学んでいるのだけど、西洋美術って、旧約聖書や新約聖書、ギリシャ神話などをちゃんと知らないと、よく理解できないアート、多すぎません? オマージュなんかも含めて。

それじゃつまらないので、アートをもっと楽しむためにも聖書や神話を最低限かつ表層的でいいから知っときたい、という思いが強くなり、代表的なエピソードとそれについてのアートを整理していこうかと。

聖書や神話を網羅したり解釈したりするつもりは毛頭なく、西洋人には常識っぽいあたりを押さえるだけの連載です。あぁこの際私も知っときたいな、という方はおつきあいください。

まずは旧約聖書から始めます。旧約・新約聖書のあと、ギリシャ神話。もしかしたら仏教も。

なお、このシリーズのログはこちらにまとめていきます。

モーセ・サーガの第2回目だ(1回目はこちら)。

モーセはね、いままでの旧約聖書の登場人物たちに比べると、とても人間臭くて共感できる人。

ただ、若いときはかなり無茶苦茶だ。

その辺も含めて物語としてはなかなかに面白い。

物語に入る前に、前回を30秒で復習しよう。

ヨセフの代から400年後、エジプトを大飢饉から救った名総理大臣ヨセフの名前ももうとっくに忘れられている。

それどころか、最初はヨセフ関係者として優遇されていたイスラエル民族は、人口が増えるに従って疎まれるようになり、しまいには「危ない外国人」扱いされるようになり、奴隷の身分に落ちていた。

そんな状況でも繁殖力が強くて人口ばっかり増えるもんだから、困った王は「今後あのイスラエル民族に男の子が生まれたら全員殺せ」とお触れを出す。

そんなとき、イスラエル民族の血を引いたモーセは生まれた。

このままだと殺されてしまう、と思った両親はナイル川のほとりの葦の茂みにモーセを置き去りにする。

それをたまたまエジプトの王女が拾って自分の子どもとして育てる、という大ラッキー。しかも実母が乳母になる。

こうしてモーセは王子として何不自由なく育つわけだ。

なんで奴隷民族を王女が自分の子どもにすんねん! という疑問は前回解けた気がする(ボクの中では)。

ただ、実母が乳母になったことで、どうやらモーセは自然と「複雑な生い立ち」を知ってしまったようである。

で、見事にグレる。

「捨てられる」→「拾われる」→「王子として育つ」→「でも本当は奴隷民族の出」→「みんなは奴隷」→「あーオレばっかり恵まれている!」→「悩む」→「でも王子」→「そしてみんなは奴隷」→「鬱屈する」→「グレる」

いや、こんなこと旧約聖書にはこれっぽっちも書いてないんだけどw、でもこういう流れだと思うな。

そして、このあと、衝動的に殺人を犯してしまうのだ。

王宮を抜け出してぶらりと石切場に行ったら、自分と本当は同じ出自であるはずのイスラエル民族が奴隷として強制労働させられていて、しかもあるエジプト人監督官に虫けらのように鞭打たれ苦しんでいる。

それを見て、モーセの民族の血が、そしていままで鬱屈していた想いが一気に沸騰する。

で、いきなり襲いかかってその監督官を打ち倒して殺し、砂に埋めてしまうのだ。

もう、なんか、自分の境遇を壊そうとしている感じを受けるけどな。

グレるってそういうことじゃん?

そして、また騒動を起こすのだ。

モーセの殺人は噂となって広まって、ついに王の耳に達する。

育ての母である王女は危険を察知し、暗闇に紛れ、モーセを逃がす。

モーセは砂漠に逃亡する。

♫ BGM「ボヘミアン・ラプソティ」by QUEEN

逃走の末、シナイ半島の先、いまのサウジアラビアの西端のミディアンという地に辿りついたモーセは(えらい遠くまで逃げたな)、喉がからからになり、ある井戸で水を飲んで休んでいた。

そしたら、羊に水を飲ませようと、その地の祭司エテロの娘たちが井戸端にやってくる。

そこを通りかかった土地の荒くれ者たちが「おまえらどけどけ!」と女たちを追い払おうとするのを見て、モーセがいきなりキレるのである。

「ごらぁ、順番守らんかぁ! 女たちのほうが先だろうがぁ! なんだその目は。やるのか。やるってのか。上等じゃねーかこの野郎!」

いや、いきなりキレすぎやろw

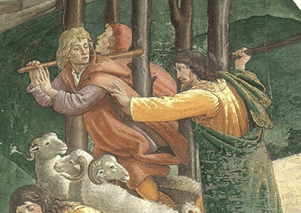

そのキレすぎの場面を、ロッソ・フィロレンティーノが描いている。

真ん中がモーセ。

いや、もう手がつけられないw

(ペニスが小さいのは「女の子を救う性欲系ではなく、義のために戦ってるのよ」という意味か)。

右端の彼も思わず叫んでる。

モーセ、完全にヤバい人だw

でも、これがきっかけで助けた娘(祭司エテロの娘)と結婚することになる。

・・・娘よ、大丈夫か。

目の前で見ただろう、あのキレ具合を。

そういうのに惚れるタイプの女子が一定数いるのは知っている。

でもな、マジ危ない人だと思うぞ。

とはいえ、田舎の村娘だ。

王宮で育った洗練の極みかつ破滅型の男に「ギャップ萌え」するのも仕方ない。。。

ただ、その娘のおかげだろうか。

はたまた殺人に対する悔恨だろうか。

それとも王宮からもイスラエル民族からも遠く離れ、心が落ち着いたせいだろうか。

彼はその後、すっかり内省的で無口な人になる。

・・・なるほど。

若いときえらく乱暴で、長じて内省的で無口な人になる・・・。

日本人なら高倉健タイプか。

で。

モーセは、この田舎の村で子どももふたり作り、静かに長く暮らすのだ。

そして、80歳になり、「まぁワシの人生もそれなりに幸せだった」とか独りごちているころに、いきなり神の声を聴くのである。

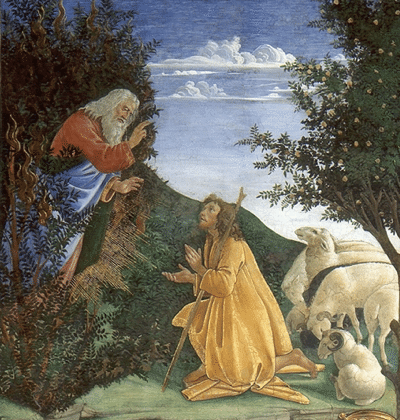

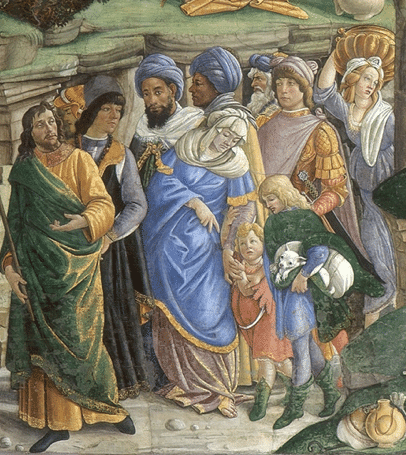

ここまでのモーセの半生を、あの『ヴィーナスの誕生』で有名なサンドロ・ボッティチェリが『モーセの試練』というタイトルで描いている。

これが今日の1枚。

システィーナ礼拝堂にある1枚だ。

単なる物語の説明の絵とも言えるんだけど、でも、これだけのストーリーを同じ画面に入れて、それでも全体がまとまって見えている構成力(異時同図法)が素晴らしいと思う。

キレるモーセ。逃げるモーセ。優しいモーセ。おどおどするモーセ。自信ないモーセ。などが上手に切り取られ、1枚に組み込まれている。

順番に見ていこう。

① モーセ、人を殺す。

② すたこら逃げる。背中が煤けてる。

③ ミディアンの井戸で男たちを追い払う。

ちなみに、この「追い払われる男」はボッティチェリ本人を描いたんじゃないかな。知らんけど。

④ そして、女の子たちに優しく水を汲んであげる。

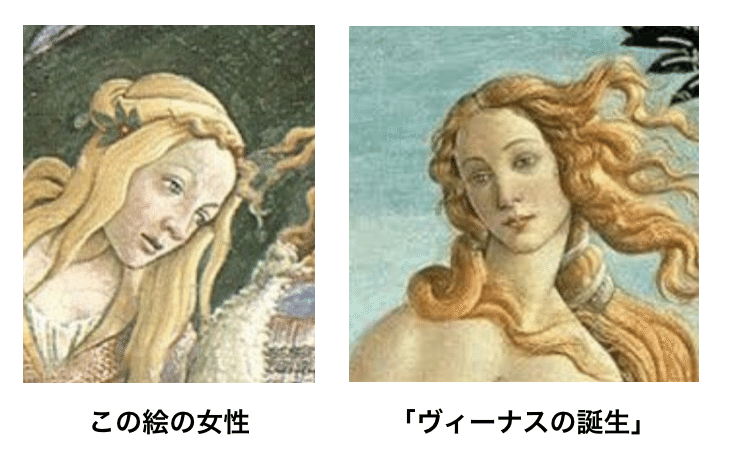

ちなみに、この女の子は「ボッティチェリ美人」。ほとんどヴィーナス。

⑤ 聖なる山ホレブ山に登って靴を脱ぐ。

おお、かかとまであるタイツを履いていたんだねえ。そういうの昔から売っていたんだねえ(この絵が描かれた15世紀のことだろうと思うけど)。

⑥ 神から「イスラエルの民を導くのだぞ」と言われる(このとき80歳)

アップにすると、こんな感じ。とてもいい。

⑦「みんなー、行くでー」ってぞろぞろとエジプト脱出。

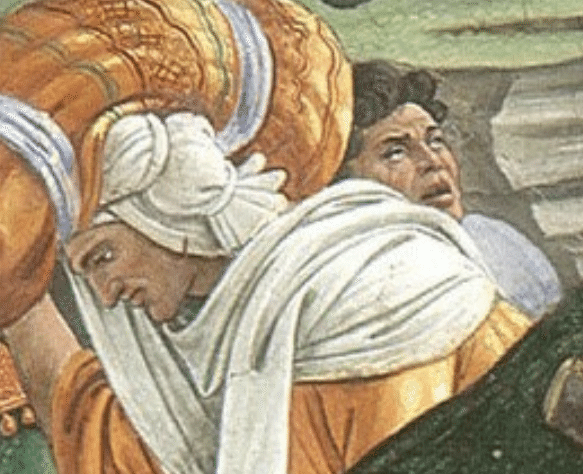

ふふ。「カメラ目線」w

カメラ目線の場合、なにかしらのサービスで知り合いとか雇い主を描いているんじゃないかと思う。

そして、この列の一番うしろの男が笑えるw

何見てるんだ? たぶんこういうのも、ふざけて知り合いを描いているんじゃないかな。

ということで、今日のハイライト、「モーセの召命」に入っていこう。

上のボッティチェリの絵で言ったら5と6だ。

召命・・・(キリスト教で)罪の世界に生きていた者が、神に呼び出されて救われること。(新明解国語辞典第三版)

救われるというか、この場合は一方的に命令を受けた感じだけどね。

ある日。

モーセが羊とともに聖なる山ホレブ山までやって来たときのこと。

モーセは「燃え上がる柴」を目撃する。

「なんだ?」と思って近づくと、雷鳴とともに神の声が聞こえてくる。

モーセよ、モーセ。

私はあなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブの神。

というか、まず靴を脱げー。

ここは神聖な場所なのだー。

モーセは驚き、急いで靴を脱ぐ。

上のボッティチェリで言ったら5のところ。

神は続ける。

モーセよ。

イスラエルの民を率いてエジプトを脱出し、約束の地カナンを目指せー。

「いやいやいやいや、なんのことです? なんで私が?」

大丈夫だー。

私は常にあなたと共にあるー。

「いや、大丈夫とかじゃなくて。というか、誰も私みたいなものの命令など聞いてくれるわけないじゃないですか」

さあ、エジプトに戻れー。

そして皆を率いてエジプトを出て、カナンの地を目指せー。

「質問に答えてください。つか、あなた誰ですか」

だから言っておる。

あなたの民族の神、ヤハウェだ。

人々が信じないときは、そなたの手にある杖を投げろー。

杖は蛇に変身するー。

そうしたら人々は信じるー。

「いや、どうか他の人に言ってください。もうエジプト離れて長いんです。というか、殺人して逃げてきたんです。しかも私は無口で小声で口下手で、皆を説得するなんてとてもできません」

大丈夫だー。

おまえの兄アーロンは弁が立つ。

ふたりで力を合わせればなんとかなるー。

・・・こうしてモーセは言いくるめられるのである。

ちょっと絵をいくつか見てみよう。

セバスチャン・ブルドン。

モーセは相手が神だとわかると、怖れて目をつぶったらしい。

単に「熱っ」って言っているようにも見えるけど。

Gebhard Fugel。

これも恐れ入っているね。

というか、こんな山にポツンと柴が生えているのかな。

と思って調べたら、実際はこういう感じらしい。

なるほど。こういうの、山とかにポツンと生えていそうだ。

ドメニコ・フェッティ。

急いで靴を脱いでいるところ。柴が細く燃えている。

モーセの目線の向こうに、神の声。わりと臨場感あるいい絵。

ウィリアム・ホール。

この引きの絵はいいね。雰囲気がよくわかる。炎もこの程度のほうが信憑性あるなぁと思う。

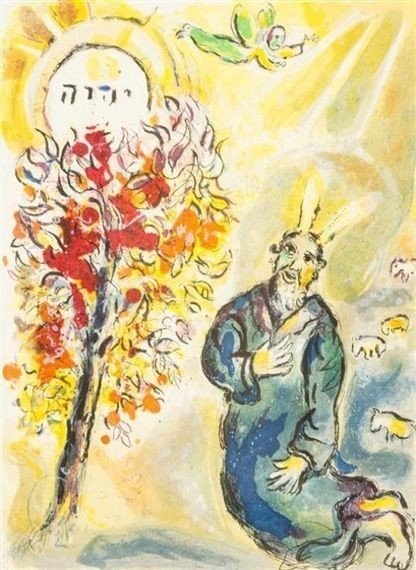

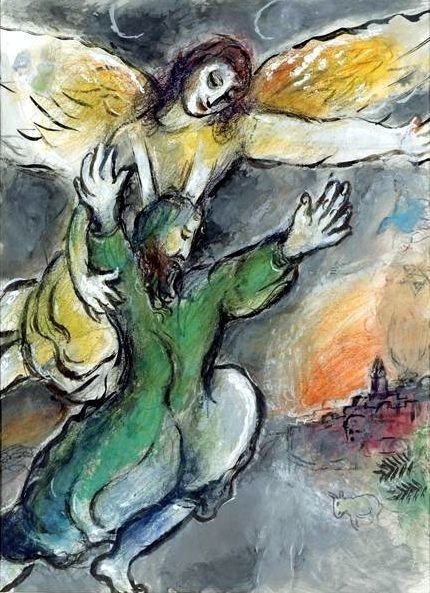

シャガールは、このテーマでいくつか描いている。

この絵は美しい絵だなぁ。

燃える柴を中心に、右にモーセ(角が光ってる←前回参照)、左にエジプトから脱出する人々(未来の図)。

これ(↓)は神(妖精?)が可愛いw

この絵(↓)は「いやいや私は無口で小声でリーダーシップもなく・・・」とかぐじゅぐじゅ言っているモーセを「はいはい、いいからいいから、さ、行こうね、エジプトに戻ろうね」って神が背中を押しているw

シャガールは一貫して角を描いているね。

ジェームズ・ティソさん。

さすがだ。モーセをちゃんと80歳くらいに描いている。そういうところがティソっぽい。

ディルク・ボウツ。

初期フランドル派の絵はどこかユーモラスで好き。

右奥で靴を脱いで、燃える柴の前に出てくるんだけど、

この足がいいw 好きw

古い聖書の挿絵から2つ。

挿絵だけあってわかりやすい。

つか、「まず靴を脱げー」って、そんなに大事なこと??

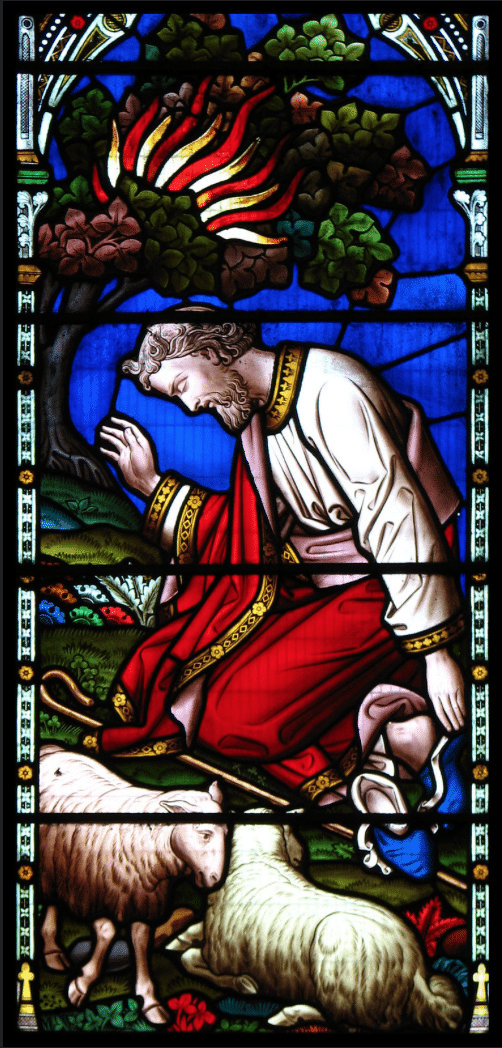

イギリスのメルトン・モーブレーという町の教会にあるステンドグラス。

あんまり古いものじゃないと思うけど、美しいね。

ここからは、もう完全に「神=キリスト」になっている。

ニコラス・フロマン。

とてもいい絵だと思うけど、マリアとイエスが炎の中にいるのは、やっぱり違和感あるなぁ。新約は新約、旧約は旧約、ってしてほしい。

古い聖書の挿絵。

これもマリアとイエスが炎の中にいる。

羊がね、誰も神を見ていないのが可愛いw

・・・と、ここまで見てきて、今日の1枚に戻る。

全体像じゃなくて、モーセが神に会うところのアップ。

圧倒的に良くないですか?

もうちょっと引いてみると、羊が一匹、神の言葉に耳を澄ましているのも可愛いなぁ、と思う。

こういう風に細部がちゃんとしていて、全体構成もしっかりしているのがこの絵の素晴らしいところ。

ということで、そろそろ今回もオシマイ。

モーセは山を下りたあと、妻の父エテロに言う。

モーセ「お義父さん、申し訳ありません。かくかくしかじかでエジプトに帰らないといけなくなりました。どうかエジプトにいる同朋のもとに帰らせてください」

エテロ「そうか。ぜひ行くが良い。もうあなたの殺人を知っている人もすべて死んでしまっただろう。安心して行きなさい」

そうして、モーセは「奇跡の杖」を握りしめ、妻と子を連れてエジプトに向かうのである。

次回は「エジプト脱出」だ。

果たしてみんな、モーセの言うことを聞いてくれるのだろうか。

※

このシリーズのログはこちらにまとめてあります。

※※

間違いなどのご指摘は歓迎ですが、聖書についての解釈の議論をするつもりはありません。あくまでも「アートを楽しむために聖書の表層を知っていく」のが目的なので、すいません。

※※※

この記事で参考・参照しているのは、『ビジュアル図解 聖書と名画』『イラストで読む旧約聖書の物語と絵画』『キリスト教と聖書でたどる世界の名画』『聖書―Color Bible』『巨匠が描いた聖書』『旧約聖書を美術で読む』『新約聖書を美術で読む』『名画でたどる聖人たち』『アート・バイブル』『アート・バイブル2』『聖書物語 旧約篇』『聖書物語 新約篇』『絵画で読む聖書』『中野京子と読み解く名画の謎 旧約・新約聖書篇』 『西洋・日本美術史の基本』『続 西洋・日本美術史の基本』、そしてネット上のいろいろな記事です。

いいなと思ったら応援しよう!