好きアート(2) 〜モンドリアン『ブロードウェイ・ブギウギ』と、具象から抽象への移り変わり

思うところあって、アートの勉強をしています(描く方ではなく見る方)。

いろいろ知っていく中で気に入った「好きアート」を少しずつ書いていこうと思います。勉強の一環でもあるので、記憶のための整理も兼ねてます。

ピエト・モンドリアン。

初めて彼の絵を見たのは、1993年、ニューヨークのMoMA(ニューヨーク近代美術館)に行ったときのこと。

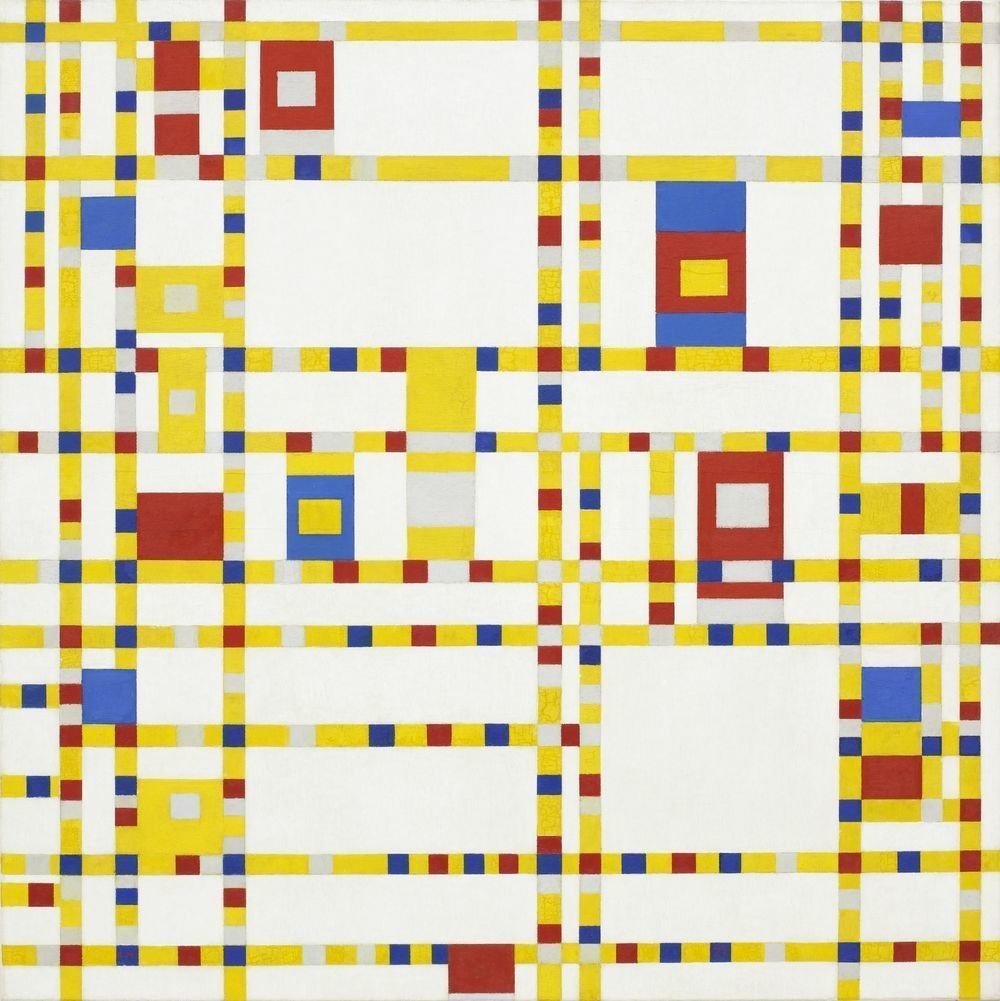

そこで『ブロードウェイ・ブギウギ』という作品に出会った。

ニューヨークという街に惚れきっていたボクは、なんかとても魅了された。

ただ、当時は何の知識もなかったので、単に「きっと上空から見たニューヨークだなぁ。ビルとかタクシーとか人々とかが単純化して描かれていてなんだかウキウキするなぁ」という程度の思いで見ていた。

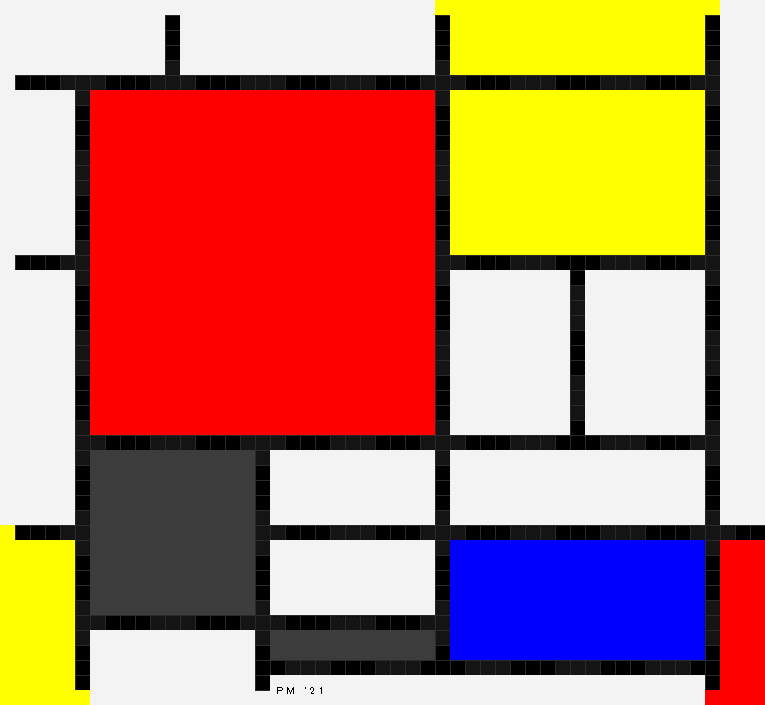

もちろん有名な「コンポジション」のシリーズもMoMAにはいくつかあって、それもきれいだな、とは思ったけど、当時はまぁその程度の印象。

まぁ絵の見方なんてそれでもいいんだけどw

でも、その後、知識がついていくと、見方も変わっていく。

モンドリアンに対する見方が変わったのは、その10年後かに、ネットで「木の連作」を見てからだ。

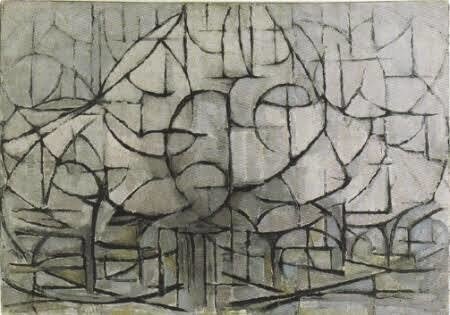

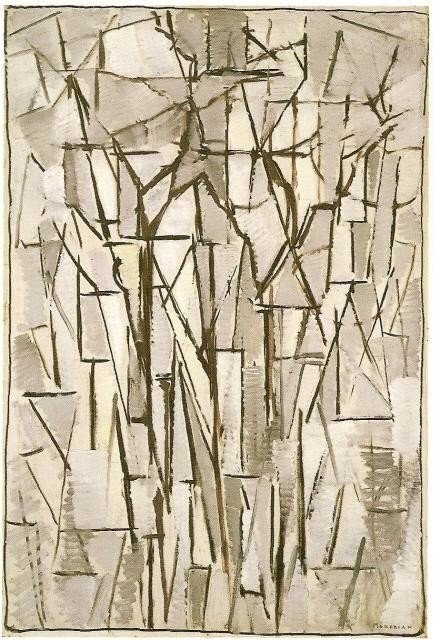

数年かけて、具象から抽象に、変わっていく。

それが実にわかりやすく、すっとカラダに入ってきた。

1908 赤い木

1908 青い木

1912 灰色の木

1912 花咲くリンゴの木

1912 花盛りの木

1912 木々のある風景

1912 コンポジション樹ll

1913 コンポジションll

1921 黄・赤・青と黒のコンポジション

あーこういうことか!

この木の連作でなんかとてもよくわかった。

なるほど、モンドリアンの内なる変化がよくわかる・・・!

ただ、1913年の「コンポジションll」(2枚上の写真)から、1921年の「黄・赤・青と黒のコンポジション」(1枚上の写真)への飛び方が少しわからなかったのだけど、最近アートの勉強をするようになって、いろいろわかってきた。

解説でわかりやすいのは、これかな。

モンドリアンは、自然をその最も根源的な原理にまで遡ることによって、垂直線と水平線の構図に3原色と白、灰、黒を組み合わせるという美学「新造形主義」に至る。

デ・ステイル

オランダのピエト・モンドリアンによって始められた抽象芸術運動。

1912年にパリでキュビスムから刺激を受け、やがて完全なる抽象に移行する。彼は、自然をその最も根源的な原理にまで遡ることによって、垂直線と水平線の構図に3原色と白、灰、黒を組み合わせるという美学「新造形主義」に至る。

それは彼にとっては宇宙全体を支配する構成原理でもあった。

モンドリアンはこの原理に基づいて多くの作品を作った。

17年にテオ・ファン・ドゥースブルフらと『デ・ステイル』誌(「ステイル」は「様式」の意)を創刊し、またその名称のもとにグループを結成、絵画だけでなく建築・デザインにも新造形主義の様式を広げていった。これにより抽象主義は、日常生活にまで浸透していくようになるのである。

(「西洋・日本美術史の基本」より)

そしてそれは、「形の分解」であり、「色の分解」でもある。

なるほど!

具象に始まり、キュビスム的な「形の分解」が進んで、最後は縦横の直線だけに。そこに新印象主義的な三原色への「色の分解」が加わって、彼の代名詞となる「コンポジション」シリーズが完成。

(山田五郎「近代絵画入門」より)

この辺の流れと知識を得てからモンドリアンを見直すと、本当に面白いし、抽象が少しわかってきた気がしたものだ。

で、冒頭の「ブロードウェイ・ブギウギ」。

モンドリアンは、垂直線と水平線、赤、青、黄の三原色と白黒、グレーによる組み合わせの調和が造形の基本的な原理と考えていました。

純粋な美の実現のために主題を必要としない究極の絵画を求めたのです。

抽象そのものを追い求め、厳格な方法で制作を続けた彼の作品は同じような絵画の繰り返しになることもありました。

第二次世界大戦時、ドイツ軍の空爆を避けるためニューヨークへ。そこで70歳を超えたモンドリアンはジャズ、ブギウギにハマります。その結果、垂直・水平線と三原色による基本原理は変わりませんが、色彩の豊かさや活気あるリズムが溢れ出す「ブロードウェイ・ブギウギ」などの作品が描かれていきます。(「鑑賞のための西洋美術史」より)

なるほどなぁ。

70歳をこえてからジャズやブギウギにハマって、そしてあの作品が生まれたんだな。

極限まで純粋化したところから、ブギウギが足されていくところが実におもしろいなぁ、と思って、さらにこの『ブロードウェイ・ブギウギ』が好きになったボクなのでした。

まぁMoMAに観に行きたいなぁ。。。

※

ちなみに、そこから「熱い抽象」のほうも知っていった。

ここに書かれているカンディンスキーの逸話も面白い。

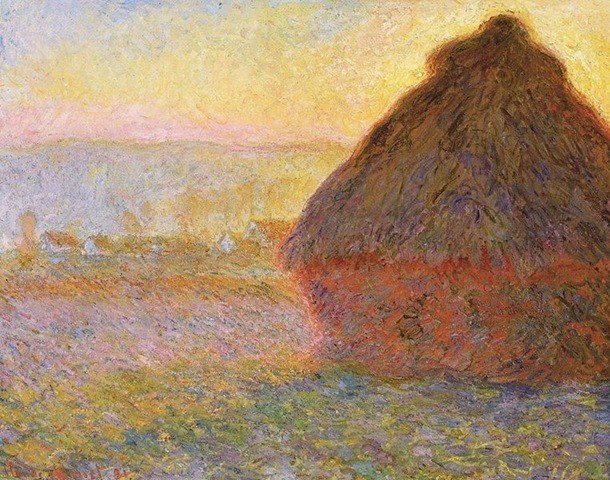

モネの「積み藁」が発想の起点だったとは!

熱い抽象、冷たい抽象

20世紀の抽象絵画の創始者はカンディンスキーとされることが多い。彼は1895年にモネの「積み藁」を見て、それが何を表現したものかわからなかったにもかかわらず、その色の持つ表現力に圧倒された。この体験から「絵画は具体的な対象を再現せずとも、色彩だけで十分に人の心を動かすことができる」という確信を持ち、抽象絵画への道を拓いた。

カンディンスキーの色彩と形態がぶつかり合うようなエネルギッシュな表現は「熱い抽象」と呼ばれる。

一方で、モンドリアンやマレーヴィッチのような限られた色彩と極めて単純化された形態で表現された抽象絵画を「冷たい抽象」と呼ぶ。

モンドリアンは普遍的なリアリティの表現を追求し、直線と三原色を基本とした絵画表現を行った。マレーヴィッチは絶対化、永遠化された世界を求めてシュプレマティスムに至っている。

(「続・西洋・日本美術史の基本」より)

クロード・モネ「ジヴェルニー付近の夕陽を浴びる積み藁」

※※

ついでに、モンドリアンの新造形主義が建築・デザインに影響を与えたことについてもお勉強。

デ・ステイルのデザイン

デ・ステイルは、20世紀初めのオランダで興った造形運動で、ドゥースブルフらにより同名の雑誌も刊行された。

同誌で画家モンドリアンが提唱した、単純な色と幾何学的形態による純粋抽象を目指した新造形主義の理論が、バウハウスをはじめとするヨーロッパの建築・デザインに影響を与えた。シュレーダー邸で知られる建築家・家具デザイナのリートフェルトもメンバーのひとり。

(「続・西洋・日本美術史の基本」より)

※リートフェルト「レッド・アンド・ブルーチェア」1918

※※※

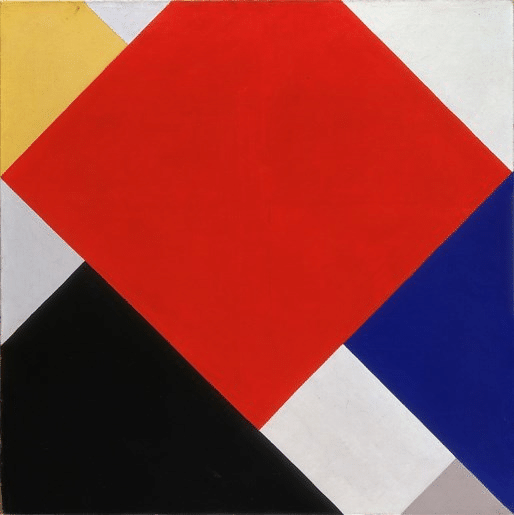

あと、デ・ステイル誌を作ったドゥースブルフは、斜め線を入れて要素主義を発表し、モンドリアンに反発する。それを怒って、モンドリアンと彼は袂を分かったそうだ。

モンドリアンにとって、垂直線・水平線はとても大切なことだったんだな。

テオ・ファン・ドゥースブルフ 『カウンター・コンポジション』

※※※※

ちなみに、NHKでこんなシュールな動画を作っている。

「便利だわ、ブロードウェイ・ブギウギ」

その解説:

ピエト・モンドリアン「ブロードウェイ・ブギウギ」(ニューヨーク近代美術館)が発想の源。

モンドリアンが戦時下のヨーロッパを逃れて移住したニューヨークで描いた作品。それまでの絵よりも黄色が多く使われ、明るい印象が増しています。「上空から見たニューヨーク」「高層ビルの窓」などさまざまに解釈される抽象画ですが、「棚にしたらよさそう!とかそんな見方でも楽しめる」とメッセージをこめました。

いいなと思ったら応援しよう!