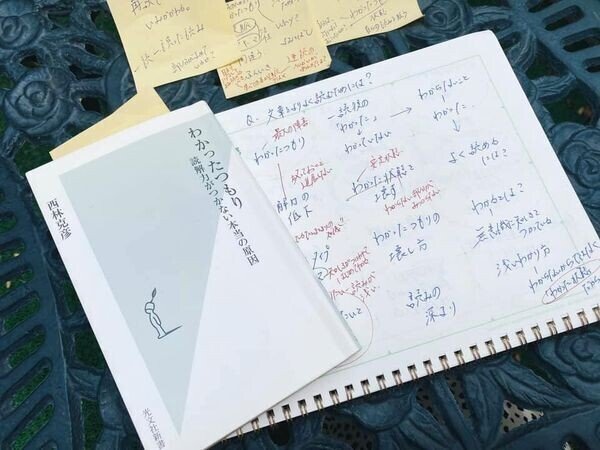

わかったつもり 読解力がつかない本当の原因

【今日の読書】Day104

わかったつもり

読解力がつかない本当の原因

西林克彦 著 光文社新書 2015年

「わかったつもり」の状態を壊せ。

著者は、読解力を養うために、わたしたちの「わかったつもり」という状態に焦点を当てています。

「わかったつもり」という状態は、「読み」を深めるための大きな障害になるといいます。

本書の中の実験。

ある文章について、読後の理解度テストを行っています。

全体的にはこんなことを言っていたというザックリした感想を言うことはできても、詳細についてはほとんど語ることができなかったり、半数以上の人たちが間違ってしまうという結果でした。

なぜ、間違ってしまうのでしょうか?

私たちが文章を読む時、「文脈」や「スキーマ」を活性化させ読んでいます。このため、自分に都合の良い解釈をして、わかったつもりになってしまったり、間違った解釈をしてしまうといいます。

「わかったつもり」状態では、「わかった気になって」しまい、結果、「もっと深く理解する」ことを放棄してしまうことになり、文章の深い部分を理解する機会を失ってしまうことは、いつまで経っても読みが深まらないということになります。(消費的読解)

学びにおいても、この「わかったつもり」は妨げになっていると感じます。幸い、学習の場合は、振り返りする場があります。最適なアウトプットや成果が得られなかった際に、「わかっていなかった」と理解できます。

インターネット上で、欲しい情報をかんたんに得ることができる今、情報消費が癖になり、本や新聞までも消費的読み方をしてしまうと、さらなる読解力の低下につながりかねません。

昨今、流行っている「速読」も、読解力の低下に拍車をかけている要因の1つになっているのではと私は危惧しています。

わたしたちは、常に”自分は間違って読んでしまうかもしれない”という前提に立って、文章に向き合う必要があるかもしれません。

❶[3セレクト]

①「わからない」「わかる」「よりわかる」

文章や文において、その部分間に関連がつかないと、「わからない」という状態を生じる。部分間に関連がつくと、「わかった」という状態を生じる。部分間の関連が、より緊密なものになると「よりわかった」「よりよく読めた」という状態になる。部分間の関連をつけるために、必ずしも文中に記述のない事柄に関する知識を、また読み手が作り上げた想定・仮定を、私たちは持ち出してきて使っている。

②「わかった」状態はひとつの安定状態

「わかった」状態は、ひとつの安定状態。これは「わからない部分が見つからない」という状態と同じ。浅いわかり方から抜け出すことが困難なのは、その状態が「わからない」からではなくで、「わかった」状態だからだ。

「読む」という行為の妨げになるのは、「わかったつもり」が、そこから先の探索活動を妨害するからだ。

③「全体の雰囲気という魔力」

あまり難解な文章でなければ、ざっと読んで「わかる」。ネットや雑誌の記事を読むのに、「よりわかる」を必要としない。

ただ、論文を批判的に検討しなければならなかったり、文章を足掛かりに、そこから応用や探究へと進んでいかなければならなかったりすることがある。この場合、ざっと読んで「わかる」以上のわかり方が要求される。「わかる」から「よりわかる」上で必要なのは、「わかったつもり」を乗り越えること。

「わかったつもり」=ただ単に「読みが足りない状態」

+1:ステレオタイプのスキーマの魔力

読み手が自分の持っている「ステレオライプのスキーマ」を文章に簡単・粗雑に当てはめてしまうことによって、間違った「わかったつもり」や不充分な「わかったつもり」を作り出してしまうことがある

❷[エピソード]

多くの本に触れても、「わかったつもり」の消費的読書では意味がない。

自分は「わかっているのか?」自分は「わかったつもりの罠に陥っていないだろうか?」と自分の状態を理解するために、この本を手に取りました。

毎日アウトプットするなかで、既に「わかったつもり」は起こっていたことに気付いていました。読後、文章に起こす際、「あれ?理解できてない」とうことが何度かあり、「危険!危険!」と。

学びでも同様のことが起っているはずなので、あらためて「守」ることができているだろうか?(守破離)「守」において、わかったつもりになり、「破」っていないだろうか?と常に問いながら、学習を進めようと思いました。

❸[今日からのアクション]

自分が読めているかチェックするためにも、これからもアウトプットを続けていく。