残念!基礎年金底上げ判断先送り

急務とされていた基礎年金の給付水準の底上げ策が先送りされると報道されました。

1月18日朝日新聞の朝刊、年金制度改革の厚労省検討案について報じた記事によると、最大の焦点だった基礎年金(国民年金)の底上げ策実施の判断を先送りにする方針とのこと。

残念です。

というのも、この給付水準底上げ策が「財政状況の悪い国民年金の加入者の年金を厚生年金の積立金で助ける策」と誤解されて、バッシングされていたからです。

このバッシングや風評が今回の先送り決定の判断に影響を与えてしまったとしたらとても残念です。

SNSで多くみられたのが

「自営業や専業主婦の年金を上げるために厚生年金のお金を使うのは納得できない」

というものでした。

基礎年金は自営業者等の年金であって厚生年金加入者の会社員には関係ない、というような意見です。

国民年金(基礎年金)は自営業者のための年金

厚生年金は会社員のための年金

というのは大きな誤解です。

基礎年金は全国民に共通の年金です。実際に受けられる年金は次のとおりです。

自営業者の年金=老齢基礎年金

会社員の年金=老齢基礎年金➕老齢厚生年金

老齢厚生年金は、報酬比例の年金といわれ、現役時代の給与額に応じた額の年金です。会社員は全国民共通の基礎年金に加え、この報酬比例年金を受けることになります。

ですから、基礎年金の給付水準が下がれば、厚生年金加入者である会社員の年金の給付総額も下がります。

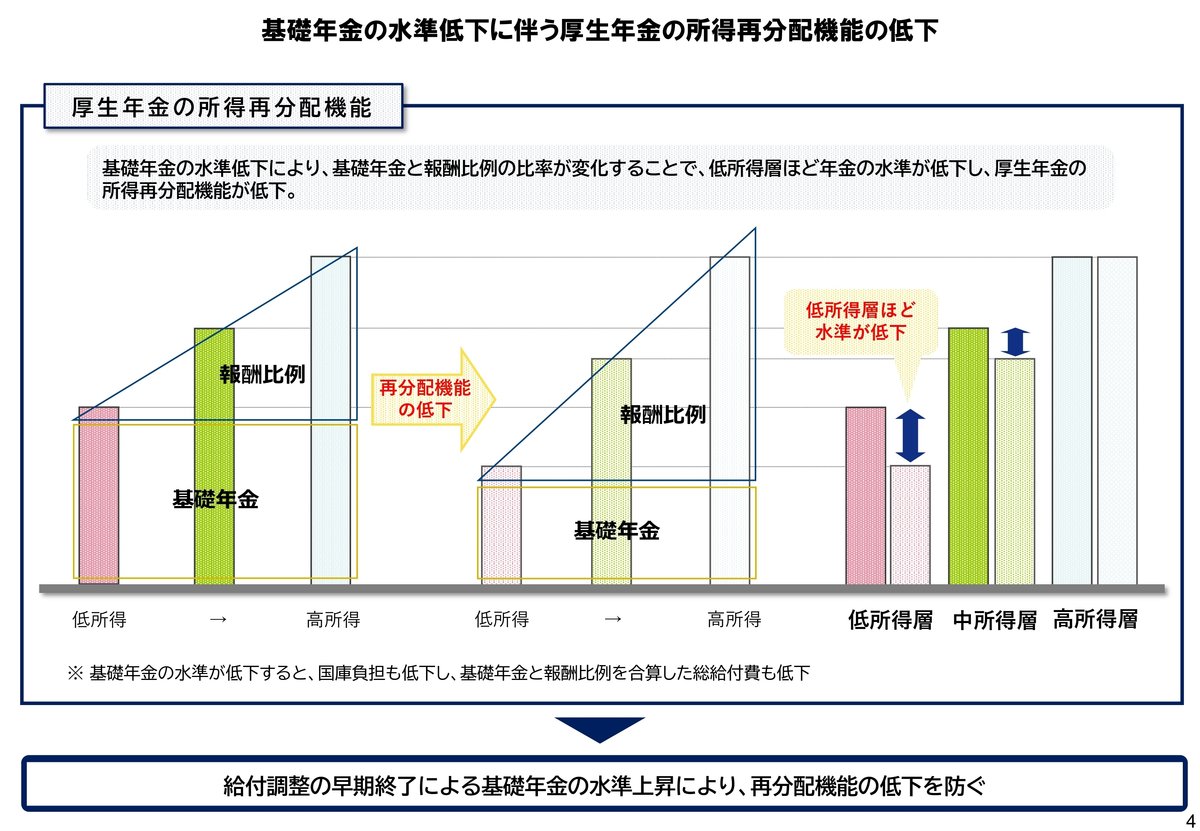

年金審議会年金部会(11月25日)の資料を見てみましょう。

厚生年金加入者(会社員等)の低所得者、中間層、高所得者の基礎年金と報酬比例年金を表した図です。

厚生年金加入者の年金は、基礎年金と報酬比例年金の2階建の構造になっています。基礎年金の水準が低下した場合は、当然、会社員の年金の給付水準も下がります。

さらに、基礎年金の水準が低下すると、基礎年金・報酬比例年金の比率が図のように変わり、所得が低い人ほど給付総額の低下度が大きくなります(所得再分配機能の低下)。

このことをもう少しわかりやすく、やさしい言葉で発信していたら、もしかしたら大きな反発や誤情報の広がりを避けられたかもしれません。

上記の年金部会資料では、このまま対応策が実施されない場合、基礎年金の給付調整は30年以上続き、その水準が長期間低下するとして、警鐘を鳴らしていました。

その対応策として提案されていたのが基礎年金(1階)と報酬比例年金(2階)の調整期間を一致させる「基礎年金の底上げ策」でした。

厚労省はこの対応策実施の判断を、2029年以降に先送りする方針とのことです。

全国民の暮らしの安心の支えである基礎年金の給付水準が守られる年金制度改正を望みます。