上杉鷹山ゆかりの地を訪ねて【後編】

上杉鷹山ゆかりの地を訪ねて。後編。

午後は、米沢城跡地の上杉神社からスタート。にわか雨が降ったり止んだりで天気が不安定でした。

上杉神社鳥居前の参道には上杉鷹山公像

私もこのポーズで写真とればよかったですw

上杉神社本殿。

お参りを済ませ、帰ろうとしたまさにその時。。。

さっきまで小雨だったのに、文字通り一転にわかにかき曇り急に激しい雨、落雷が発生し、神社に一人取り残されてしまいました。

周りを見渡しても誰もいない。。。

雨が滝のように降ってきて、雷も鳴りやまず近づいてきて本殿裏の杉の木に雷が落ち、木が崩れ落ちるのを目の当たりにしてしまいました。

写真の右から3番目の木に雷が落ちるのを目撃。

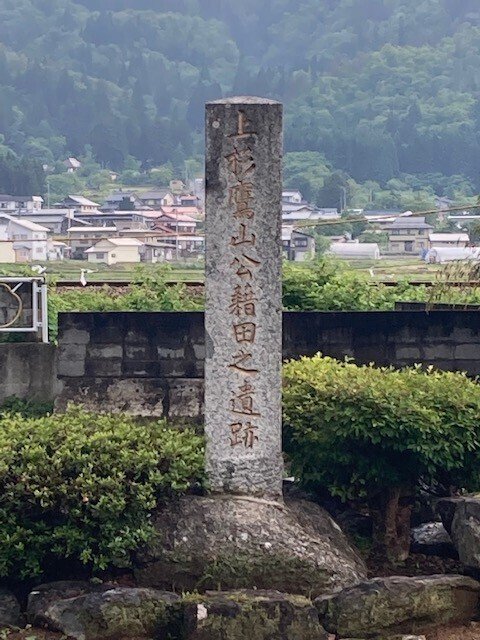

ちょっと(相当、、)ビビった雷もおさまり雨も小降りとなったところで、少し離れたところにある「籍田(せきでん)の礼」跡地へ。

中国の故事にならい、藩主鷹山公自ら鍬を取って田を耕し、農業が大切な職業であることを領民、特に武士に示したもの。

今も住宅街の一角にひっそりの遺跡として残っていました。

そして、小さな水田に稲が植えられおり、中国の故事から江戸時代の鷹山を経て、現代にも伝わっていることにちょっと感動しました。

現代で言えば会社のトップは何をすることなのだろうか。。

単にメッセージを発すことではないなあと思いつつ。

いろいろ考えさせられた遺跡でした。

その後、山形大学工学部の隣にある林泉寺へ

越後高田から現在の地に移転してきた曹洞宗寺院。

隠退の意向を伝えてきた部下を慰留しようと直々に出向いた家の門が、現在林泉寺に移設され山門となっているとのこと。

このお寺には鷹山の側室のお豊の方のお墓、そして直江山城守兼続夫妻のお墓もありお参りしてきました。

そして、次は餐霞館(さんかかん)遺跡へ。

鷹山隠居後、米沢城近くの場所に移り住み没するまで生活し、藩政指導を行っていた所。

また「なせば成る~」のうたは、この館の一室に掲げた壁書の終わりの部分から

取られたようです。

今回、上杉鷹山関連の本を数冊読み、実際米沢市の博物館、遺跡を訪ねたことで、多少は上杉鷹山の理解が進んだ感じがしました。

「上杉鷹山」は確かに名君ではありますが、その名君を感化させ育てた儒学者の細井平洲や、幼年時代の養育係の三好善太夫、少年時代の師の藁科松柏などの良き指導者の存在は大きかったと思います。

そして、竹俣当綱、莅戸善政など数多くの補佐役、また、鷹山公に感化を受けて、殖産興業のために自ら現場に行き、農業に従事した無名の多数の藩士たちの存在が気になりました。

上杉謙信を祖とする名門米沢藩の藩士達は高いプライド・矜持を持ち、武家社会を生き全うしようとしていたと思います。

財政立て直しとは言え、養蚕用の桑を植え、製紙用の楮(こうぞ)を植えたり、稲作を始めたりと、武士でありながら「農」に従事することはかなりの抵抗感があり、相当な意識改革が必要ではなかったかと思います。

武士にとってみれば、今でいうリカレント教育や部門を変えるというような生易しいものではないもの。自分の今までの生き様まで否定して乗り越えるなければならないもの。

なぜそこまでのことが、無名の多数の藩士たちが黙々と事を成し遂げたのだろうか。

上杉鷹山の改革は財政立て直しだけではなく、①精神の改革、②産業の開発、③財政の再建と三本柱が有機的に絡んでいるということが、上杉博物館の展示の構成になっていました。

実際のところは、改革は真っ直ぐな一本道であったのではなく、幾多の失敗や苦闘もあったようです。

ただ、みずから実施しようと奮闘している上杉鷹山を多数の人々が見て、時にはハラハラドキドキしながら見守り、そして上杉鷹山を盛り立てたいという多くの想いが集まってのことかとは思います。

とは言え、「精神の改革」という目に見えない、捉え所のないものへのアプローチは「象徴としての藩主の存在」だけで成しえたのだろうか。なにか周到な段取りのようなもの、結果としてそうなったとしても何かのキッカケがあったのではと思い、そのあたりはもう少し調べてみたいと思ました。

上杉鷹山が生きていた場所に、実際に行ってみて、その空気を吸い、その場体感し、あれこれ考えさせられたぶらり旅でした。

また、やはり知らない土地に行くのはいいものだなあと改めて思いました。

【おまけ】

せっかくなので「米沢藩上杉家江戸藩邸跡地」にも後日行ってきました。

米沢藩上杉家江戸藩邸があったようです。

桜田門のすぐそばなので、幕末の「桜田門外の変」がすぐ目の前で起こっています。

(写真では左側の法務省旧館赤レンガ敷地)

藩財政の立て直し策をこの江戸藩邸で計画し、実験していたとのこと。

また江戸では生涯の師となった細井平洲との出会いもあり、上杉鷹山の名君への道がこの地から始まったのだなあと改めて感じ入りました。

#山形県 #米沢市 #上杉神社 #上杉鷹山 #細井平洲 #籍田の礼 #林泉寺 #餐霞館遺跡