JoyはMissionであるということ

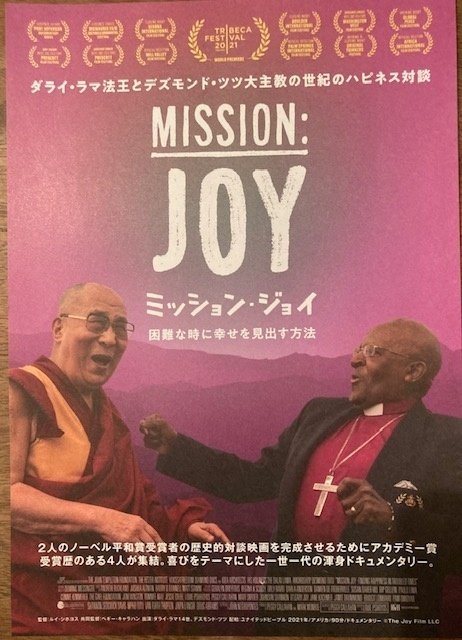

先日、映画「Mission Joy」を観てきました。

二人の偉大な宗教指導者による喜び(Joy)をテーマにした歴史的対談のドキュメンタリー。

ひとりはチベット仏教の最高指導者ダライ・ラマ14世。

5歳でダライ・ラマ法王14世として正式に即位。15歳で全政治的権限を委任されたが、中国のチベットの侵攻により、1959年、23歳でインドに亡命。その後インドのダラムサラにチベット亡命政権を樹立。以来、非暴力で世界平和を訴えている。1989年、ノーベル平和賞を受賞。

もうひとりは、デズモンド・ツツ大主教。

貧しいい家庭に生まれ、黒人居留地での生活。成年時代に入ると教師としての教育を受け、その後司祭に。当時の南アフリカ政府が黒人には必要な教育を受けさせないの政策に反対。その度、ネルソン・マンデラが27年間獄中生活を余儀なくされていた間、アパルトヘイト撤退運動の象徴・中心として積極的な役割を果たした。1984年、ノーベル平和賞を受賞。

二人のノーベル平和賞を受賞した偉大な宗教指導者のダイアローグ

。

さもマジメな話が展開されることと思っていましたが、いい意味で大いに裏切られました。

二人はまるで8歳くらいの仲のいい男の子同士がじゃれ合っているような、いつもお互いちょっかいを出しながら、笑い合いながらの楽しい語らいでした。

インタビュアーが冒頭、緊張した趣で対談を始めようとしたとき。

ツツ大主教は「シー!撮られているぞ!聖人らしくね!」とダライ・ラマ14世を茶化したり。

またダライ・ラマ14世は「君の頭は僧侶みたいだろう?」とキリスト教徒のツツ大主教をからかったり。

ひとりは幼少から宮殿に住み亡命政府を樹立し政治的指導者の役目担う仏教の指導者。もうひとりは貧しい生い立ちの中、人種差別撤廃を勝ち取ったキリスト教の指導者。

置かれた環境も、信ずるものも違うとは言え、そして数回しか会っていないとは言え、お互いの目指す頂きは実は同じではないかということを瞬時に感じたのでしょうか。友情というのはこのような形なのかもしれないと感じ入りました。

とにかく幼いころからの長年の友人のようにお互いリラックスして、冗談を飛ばし、茶化し、いたずらして過ごされているシーンを観ると、こちらも自然と頬が緩み、また、困難な道を歩み、またいまだに歩みを辞めないお二人の姿も観ると目頭があつくなってきました。

笑の絶えないドキュメンタリーですが、内容はやはり奥深いものがありました。

ダライ・ラマ14世は"wise selfish"で生きて行こうと語っています。

「本当の喜びとは人を助けることにある。そして優しさは誰かとつながること。しかし、自分も大切にする事が大事。なので、selfishの中にwiseが必要。」

「自利利他同利」という言葉がありますが、ダライ・ラマ14世はその概念を"wise selfish"として表現していると思いました。

そして、喜びや心の安定を単に宗教的な側面だけで語ることなく、脳神経科学などの最新の科学技術で照らすと何が言えるのかということを推進されている飽くなき探求心。

一方、デズモンド・ツツ大主教は

「自分より他人の幸せを願ったりすると突然心が温かくなるんだ」

「自分の価値は他人のとの関わりから知ることができる」

などなど奥深い言葉での語りも随所にでてきます。

アパルトヘイト政策に抗議する黒人のデモ隊が暴徒化になりつつある状況で群衆の中に飛び込んで、文字通り体を張って人々に語り掛け非暴力を訴え鎮静化したシーンも映画の中で出てきており、種々語られる大主教の言葉の重みが感じられます。

明るく、愉快に、「喜び」を持って生きることを、苦難な人生の中でお二人は見出し、まさに実践されている。

さて、映画のタイトルになっている”Mission Joy”の意味合いが気になっています。

Missionと言えば、トムクルーズの「ミッションインポッシブル」がすぐ浮かんでしまいます。困難な、解決不可能と思えるインポッシブルなミッションを手に汗握る活躍でカッコよく解決していく冒険活劇(ちょっと古い表現ですかね汗)。

「ミッション」はラテン語で「送る」などを意味する「mittere」に由来する言葉のようです。

また、この言葉がキリスト教の礼拝で用いられたことから「伝道」を表すようになり、「使命」や「任務」、「役割」の意味合いを含むようになったとのこと。

では、喜び(Joy)は使命、任務なのだろうか。

喜びは日々の生活で自然と湧き起るものと思っていて、始めは違和感をかんじていました。

しかし、この映画を観て、喜びを持って生きる、愉快な日々を過ごすという状況が現在インポッシブルな状況になりつつあり(なっており)、意識的に、意図的に過ごす事が大事なのかなとも思いました。

なにも、トムクルーズのような大活躍をしなくても、誰かの幸せを願ったり、ちょっと人助けしたり、みんなが喜ぶイベントをちょっとしたり、、と、できる事を、できる範囲で「ちょっとだけ」していくことでもいいのかとも感じています。

そして、ミッションの語源のラテン語が「送る」という意味合いがあるのであれば、そのJoyをみんなで「送り」合うことで皆のJoyが大きくなっていくのではないかとも思いました。

まず、小さなこと、口角をあげることをミッションに始めようかなと思います!