佐藤の指揮棒談義[指揮者編3:バーンスタイン]

佐藤でございます。指揮者編第3回にしてネタ切れの兆候が見えました。しかし世の中に指揮者はたくさんいますし、有名な人から紹介していくことにします。

ということで第3回はカラヤン、カルロス・クライバーに並ぶ超有名指揮者、レナード・バーンスタインについて解説していきます。

まず彼の指揮は全体的にロマンチックというか、悪く言うとキザっぽいような印象を受けます。テンポ感やフェルマータのとり方などの影響が大きいのでしょうが、個人的には表情が豊かなせいもあるのではないかと思っています。

顔芸とまではいきませんが、指揮を振る彼はコロコロ表情を変えます。カラヤンは目を瞑ってしかめっ面、カルロス・クライバーはニヤニヤしているばかりなので、この二人の解説を書いた後にバーンスタインの指揮を見るとより表情の豊かさがより目立ちます。彼の指揮では顔が指揮棒ほどに指揮を振るといえるかもしれませんね。

棒

それでは彼の指揮棒を見ていきましょう。

さすが超有名指揮者といったところでしょうか、彼の指揮棒の資料はしっかり残っているようです。というわけで例のごとく彼の指揮棒は三角グリップのものということです。

まさか3回連続で三角グリップを紹介することになるとは思いませんでした。むしろこのグリップはあまり多いものではないはずなんですが、超有名指揮者は三角グリップを好むのでしょうか。しかし、カラヤンとカルロス・クライバーは似たグリップの指揮棒を使っていながら、指揮棒の持ち方は大きく異なりました。ではバーンスタインは先ほど挙げた二人と比べてどのように棒を握るのでしょうか。

持ち方

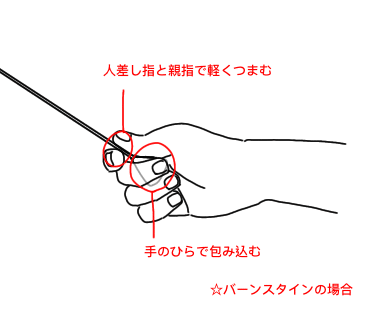

バーンスタインは基本的にカラヤンと同様、グリップを手のひらで包み込むように持ちます。が、人差指の使い方が異なります。カラヤンが人差指を指揮棒に沿わせてまっすぐにしているのに対して、バーンスタインは親指と曲げた人差指でシャフトの根元部分を挟んでいます(図を参照)。

大した違いではないように思われるかもしれませんが、指揮者にとっては非常に重要です。指揮棒の向きが大きく変わってしまうためです。特にバーンスタインの指揮棒の振り方は、指揮棒の持ち方に影響を与えています。

この後詳しく説明しますが、バーンスタインは細かく指揮を振るとき、脇を締めて肘の関節を激しく動かすことで、肘から先を振り回します。実際ご自分の腕で試していただければ、このとき手の甲を上に向けるのは少々違和感があるのがわかると思います。つまり、このとき手の甲は外側に向けるのが、最も自然な手首の角度といえるでしょう。

さて、このような角度の時カラヤンの持ち方(先ほどの図をご覧ください)で指揮棒を振ってみましょう。脇を締めて、腕を上下に振ります。いかがでしょうか。人差指が指揮棒からぶれませんか?次にバーンスタインの持ち方(これも図をご覧ください)で指揮棒を振ってみましょう。グリップを握るほかにシャフトを挟んでいることで、縦方向に対するブレが少なくなることがわかりますね。

以上のように、指揮の特徴によって指揮棒の持ち方が変わることがあります。指揮棒によって推奨される持ち方があるのに対し、同じ指揮棒でも持ち方が違うというのは面白いですね。

また、カルロス・クライバーほどではありませんが、バーンスタインも彼と同様に指揮棒の持ち方があまり固定されているわけではありません。つまり、フレーズによって持ち方を変えることがあるということです。図で紹介した持ち方から少し棒をずらすと、人差指、中指、親指でつまむ形になりますが、このような持ち方もよく見られます。

棒を激しく振るとき以外は、この持ち方のほうが指先でのコントロールの幅が大きいので、表現の幅は広がります。このような切り替えによってより多様な表現を可能にするのは指揮者にとって重要な強みかもしれません。

振り方

先ほど触れたように、バーンスタインの指揮で特徴的なのは、脇を締めた指揮です。肩が上がらないのかもと思いましたが、肘が肩の高さに上がることもしばしばあったので、脇を締めた指揮は癖であると考えるのが妥当です。確かに情熱的に細かく刻んだ指揮を振るためには、手首だけを動かしてもニュアンスがあまり伝わりません。力を入れて棒をシェイクするのは楽ではありませんが、力が入っていることは一目瞭然です。バーンスタインは表情だけでなく指揮自体にも感情表現が巧みであったといえるのかもしれません。

バーンスタインの感情表現といえば、指揮の最中のジャンプも印象的です。このジャンプというのも振り方と共通して、細かい動きで情熱や興奮を表現するものといえます。私は個人的にジャンプの着地をフレーズ中のインパクトに合わせる指揮を振るタイプの人間なんですが、それでも十分疲れますから、彼のように細かく飛ぶのは相当体力が必要なのではないかと思います。

と、このようにバーンスタインの指揮を知ったように解説しましたが、まだまだ解説しきれないポイントもいくつかあります。彼の指揮は肩と肘の単純なパターンの組み合わせといえるかもしれませんが、これをすべて説明するのは指揮棒談義というタイトルにはふさわしくはありません。

一応動画を見れば何となくパターンは分かるはずですので、ぜひご自分でも彼の指揮の研究をされてはいかがでしょうか(リクエストがあればこのパターンについての詳しい説明も書かないことはないかもしれません)。

おわりに

今回はバーンスタインの指揮棒について解説しました。まさか3回連続で三角グリップの紹介になるとは思いませんでした。解説するたびに三角グリップを買う理由がどんどん増えていきますね(私は持っていませんが)。

それでは次回の指揮棒解説でお会いしましょう。