65.笠岡諸島のしま山のツツジ

2024年4月6日に、花崗岩でできた笠岡諸島の白石島と高島を訪れました。23話のしまなみ海道に記したように、瀬戸内の多島海の風景は、世界的に見ても魅力的です。ただ、この日は残念ながら、春霞で遠くまで見渡せませんでした。

白石島は、笠岡港から16.2kmの 沖合の沖にあり、船で35分の瀬戸内海に浮かぶ面積2.86㎢、周囲10kmの島です。人口は、最盛期は2400人ほど住んでいましたが、現在は350人程度です。最高点は、標高169mの立石山で、大玉岩、鬼ヶ城の鎧岩、高山などの山並みが続きます。山並みからの眺望は抜群で、島全体が国指定の名勝になっています。

下から見上げると、花崗岩のゴツゴツした山体が鬼ヶ城と名付けられた理由が納得できます。

海を渡って棲みついたイノシシの被害が深刻なようで、イノシシが掘った跡が多く見られて、箱罠が仕掛けられていました。

立石山は、公益財団法人日本離島センターのしま山100選に選ばれています。立石山の山頂付近から、北の高山を望みます。

鎧岩から見下ろします。

大玉岩です。

高山山頂付近のコバノミツバツツジです。

白石島は、花崗岩の巨石が山並みに連なり、眺望が開けて、島全体が名勝であることが頷けます。

高島は、笠岡港から船で12.2kmで26分、面積1.05㎢、周囲5.9km、最高点は標高84mの神卜山です。人口は70人ほどです。島民がコバノミツバツツジを保全し、漁業体験ができる島です。

標高84mの神卜山に高さ8m、重さ225tの高島行宮遺阯碑があります。『古事記』『日本書紀』に記された、神武東征に立ち寄った場所だと比定されています。1919(大正8)年に、北木島から運んだ巨大な花崗岩の自然石で、碑が造られました。

南を望む展望台です。

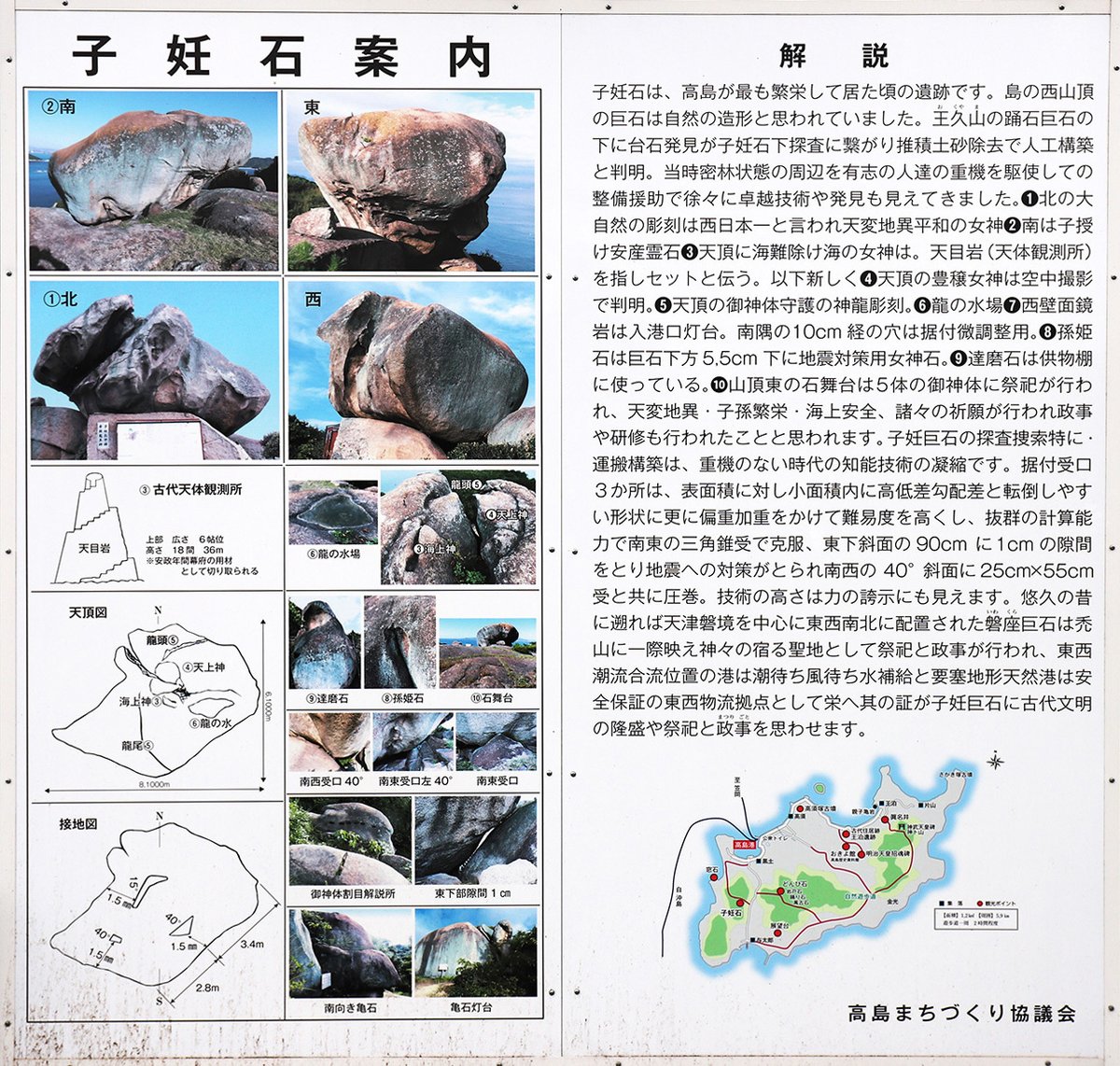

女神を祀る磐座の子妊石は、良縁、子授け、安産と、女性にとってのパワースポットです。

上に載っている高さ5m、幅が8.1×6.1mの上の子妊石が、下の石の3点で支えられています。

子妊石の案内板には、自然にできたのではなく、人工的に持ち上げて造ったことが記されています。さらに、これが古代天体観測所として利用されていたから驚きです。

夕陽の名所の窓岩です。

実は、午前に白石島に行ってから、パンフレットで高島のコバノミツバツツジを知り、午後に高島を訪れました。ちょうど4月6日は、例年行われているつつじ祭の日で、参加できずに惜しいことをしました。

瀬戸内の離島は今日、急激に人口が減っていますが、明治時代に鉄道が通るまでは、旅は海路が交通の中心で、経済活動や文化交流が海を通して行われて、栄えていました。数年前に、同窓生十数名で船をチャーターして、しまなみ海道を、陸路でなく海路で島旅をしたことがあります。また、琵琶湖の高島市ですが、友達のヨットで海津大崎の花見をしたこともあります。さらに関空ができる以前の35年ぐらい前に、仕事でインバウンド向けを含めた島旅を提案し、そのための瀬戸内の一級の自然や歴史の観光資源の報告書をまとめたこともあります。これだけインバウンドも増えているのに、海路中心の手軽に船をチャーターして船旅を楽しむことが、瀬戸内で盛んにならないことが不思議です。

多島海、海産物、巨石にまつわる歴史、自生するコバノミツバツツジやヤマサクラなどの魅力を活かして、海路を中心にした交通と交流と地域の光を観る真の観光が、瀬戸内で実現できないものかと願います。