【 ③ LFOでSE制作 】 アンビエント・テクノな曲制作で便利な技法 ▶︎ Model:Cycles

Elektron Model:Cycles(以下、mc表記)で

アンビエント・テクノな曲を制作

し、セッション動画を撮影しました。

冬をイメージして、灰色を基調に視覚的な疾走感を演出するため、ドライブ時の風景をシルエット的にレイヤーしています。

この楽曲を題材に、

いい感じになる音作りのコツをシェア

します。

①はLFOについて図も交えて解説

②はスネアにLFOを活用するコツを紹介

今回は、MCで

サウンドエフェクトを作る際にLFOを活用

するコツをシェアします。(サウンドエフェクト:以下、SE表記)

本楽曲のプロジェクトファイルは無料でDLできますので、MCをお持ちの方は、実際に音を鳴らしながら読み進めるとより理解が深まると思います。

▼プロジェクトファイルは下記からDLしてください

各トラックの音色やパターンについても①の記事をご覧ください。

(トラック:T、パターン:Pと表記)

・・・

【 LFOの設定 】

曲中では、最初から最後まで鳴り続けるT3がSEの役割を担っています。この音の特徴は、ランダムにピッチが変化する点です。

以下がT3のLFO SETUPです。

WAV ・・・ ランダム波に設定

Mul・・・ 変化させる周期 2 → 音のイメージに最適な値

Dst・・・ PITCH 音程をランダムに変化

Dep ・・・ 30.0 音程変化の幅を大きくする

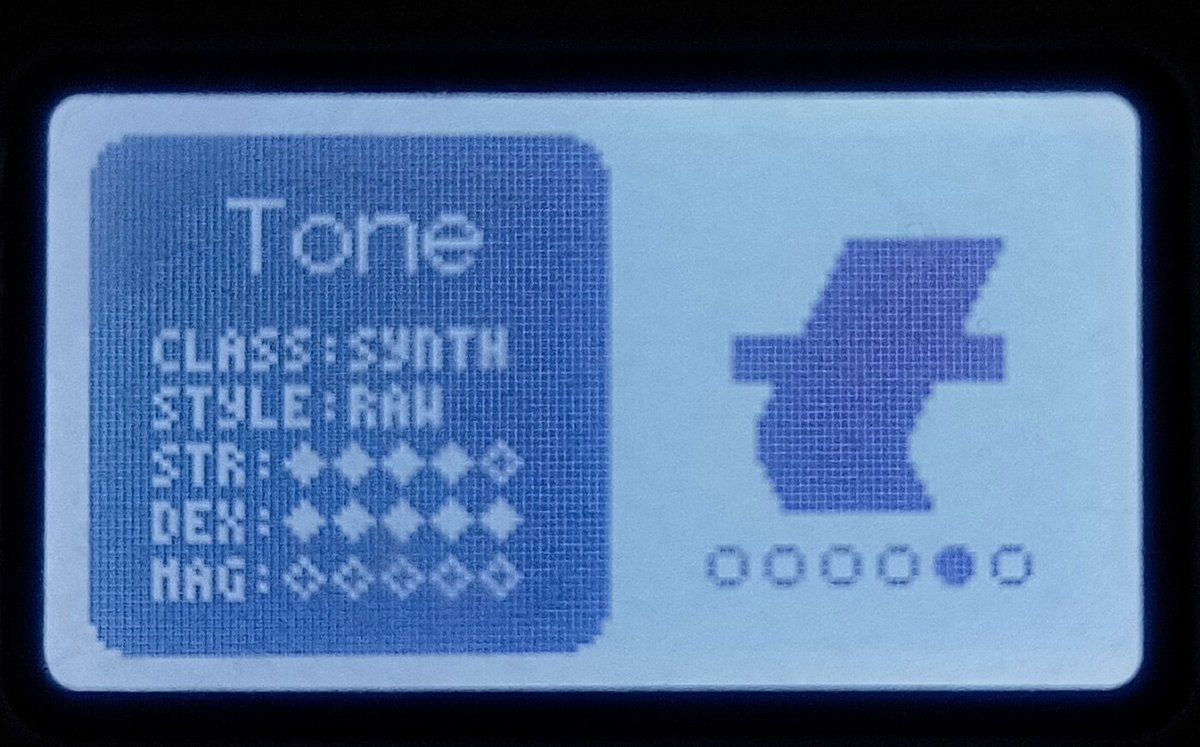

T3にはTONEマシンを使用しています。(MCでは搭載されている音色の種類を「マシン」と呼びます)

このLFO SETUPのDstをPITCHから---に変更し(青ノブを押下し選択後、回す)、DELAYとREVERBのセンド量を70、100から0に変更すると

サイン波が鳴っている

ことが分かると思います。

また、T3のシーケンサーに打ち込んでいる音数を見ていただくと、32ステップ中、ある程度の音数を入れています。

最初はシーケンスフレーズとして使用しようとしましたが、しっくりこなかったため、

曲の背景でランダムに鳴るSEに変更

しました。

SEとして鳴らす場合は、

多過ぎないある程度の音数を

打ち込むと、いい感じの効果

を出すことができます。

・・・

【 SEの活用テクニック 】

打ち込んだ音がどこかイマイチだなあと思いつつ、ボツにするには惜しいと感じた場合、SEとして活用するのも一つの選択肢です。

一番手軽な方法は上記でも記載した

多すぎない音を

ランダムな周期で

大幅にピッチを変化させ、

ディレイとリバーブを深くかけ

音量を絞る

という設定です。

【 隠し味的SE 】

また、サビやセクションの先頭で印象的(バーンとかブ〜ンとか)にしたり、曲に勢いをつけたい場合は、上記とは別の設定になりますが、

トラック同士のフレーズの

重なりに変化を加えたい時、

リスナーが飽きないように

「隠し味」として挿入したい時

はこの方法をオススメします。

一定のフレーズを繰り返すトラックがある場合、

SEを背景でうっすら鳴らすことで

自動的に変化を生み、

リスナーを飽きさせない効果

が得られます。

さらに、異なるパターンに切り替わっても、同じSEが鳴り続けることで

楽曲全体の統一感を保つ

ことができます。

例えば、動画の1:26〜では、T6の音色でトリガーキーを手弾きし、リズミカルなセクションから落ち着いたセクションへ移行しています(いわゆる「盛り下げる」展開)。

T3のSEが持続することで、セクションが変わっても楽曲の一体感が失われません。

例えば、メロディーやコードなど曲の核となる要素を風景画では人物とすると、SEは

風景の中で動く雲や風、天候でいうと雨など

のような位置づけです。

動きに規則性はなく、ランダムでありながら、

風景(曲)の一部として自然に溶け込む

といった位置づけです。

(自然が制御し、人が制御できない要素 → 意図して打ち込んで鳴らす音ではなく、MC(LFOのランダム波)に鳴り方をお任せする)

もちろんMCに完全に任せっきりにするのではなく、T3のトラックのLFO SPEEDやPITCHをリアルタイムに変化させてもいい感じになりますし、それらをシーケンサーにパラメーターロックしても面白い音になると思います。

・・・

【 曲制作で物足りなさを改善 】

少し話が脱線します。

楽曲を作っていて

「何か物足りない」と感じるとき

は、大まかに以下の要素を修正すると良くなる可能性があります。

(左)物足りないもの → (右)修正する要素

・グルーヴ → 低音の強化(キックやベース)

・高揚感 → コード、コード進行の見直し

・楽曲の深み・アーティスティックさ・間延び → ランダムな音や微妙にずれた音

上記の中でSEは「楽曲の深み・アーティスティックさの不足・間延び」に対して有効です。

SEの鳴り方をランダムにしたり、

音程を微妙にずらしたりして

他の音と重ねる

ことで、楽曲に深みを加えることができます。

例えば、下記の動画2:29の小節の頭で鳴る「ブーン」というSEは、ピッチが時間とともに少し上昇するような音です。

今回解説するSEとは方向性が異なりますが、この音が入ることで、

場面転換が強調され、

曲の間延びを防ぐ効果

があります。

前回の記事②で「打ち込んだ音に強弱や長さのメリハリをつける」と解説しましたが、この考え方はSEにも当てはまります。

重要なポイントは、

「意図した音」と

「そうでない音」(ランダムな音やずれた音)の

重なりを調整する

ことです。

SEを入れるコツは、

音数を多くせず、

さりげなく、

隠し味のように

がオススメです。

・・・

【 SE制作は個性を発揮しやすい 】

SEを含めた曲作りのポイントは、

まず曲のイメージをできるだけ

具体的に頭の中に描く

ことです。

機材の仕様や制作者の技術を考えず、

実現できるかできないかは関係なく、

どんな雰囲気の音か、どんなリズムのビートかをイメージすることが重要です。

もし実現できなくても、

試行錯誤する過程で

必ず「自分らしい音」が生まれます。

その積み重ねがオリジナリティのある楽曲につながります。

SEの音作りは、ドラムなどよりも自由度が高く、作る人のオリジナリティを発揮しやすいです。

こっちの音の感じが好きだなあとか、ここに音を入れた方がなんとなくいい感じがするといったような、

ささいな直感を大切に

しながら、ぜひLFOを活用してMCでのSE作りを探求してみてください。

次回は小技的なものについて書く予定です。

お読みいただき、ありがとうございました。

いいなと思ったら応援しよう!