② 1995年発売ヴィンテージ ・サンプラーでChillHopを制作した話 ▶︎ YAMAHA SU10

本記事では

1995年にYAMAHAが発売したサンプラーを使ったChillHopの作り方をシェア

します。

▼題材となる楽曲はこちら

▼前回の記事はこちら

今回は素材となるサンプルの作り方を中心に書きます。

【 サンプリング時間39秒の世界 】

まず前提としてSU10のサンプリング時間ですが、音質ごとに4種類ありそれぞれ録音時間が異なります。モノラルでは下記になります。

Hi(ハイ)約19秒(CDとほぼ同じ音質)

Std(スタンダード) 約27秒(FM放送とほぼ同じ音質)

Long(ロング) 約39秒

Exlg(エキストラロング)約54秒

HiやStdは音質がいいのですが、時間があまりにも短すぎて実用的ではありません。となるとLongかExlgのどちらか。

試しにExlgで素材を鳴らすと音が荒すぎた(ガビガビ)ので、Longモードの39秒に決めました。

つまり「最大モノラル39秒」の長さの中でサンプル素材の組みあわせを考え、作る必要があるわけです。

たったの39秒…

これは素材作りにおいてどういうことを意味するのかというと

ひとつのサンプルの「重み」を重くする

ということです。

ようは

ひとつひとつのサンプルをできるだけ作り込む

ということです。SU10にはエフェクターもElektronの製品にあるようなパラメータロックなど音を変化させるような機能はほとんど搭載されていません。そして同時発音数4音なのでどんどん音を重ねることもできません。

ということは、

素材そのものがとても重要になる

ということです。

【 サンプル素材の制作 】

サンプルパック等のありものを使わずに、サンプル素材は自分で制作しました。理由は好きな音色、フレーズ、質感、グルーヴなどにこだわって自分の世界観を表現したかったからです。(ここが音楽制作の醍醐味ですね)

先ほど書いた素材そのものが重要という理由も大きいです。

ありもののサンプルパックだと例えばドラムのグルーヴ感がしっくりこなかったりします。

ChillHop特有の「よれたリズム」に自分の世界観を出すためには、自分で素材を作った方が納得できます。

素材制作にはClark AudioのLoFi Panda 3のソフトウェアを使用しました。このプラグインはそもそもLoFi HipHopに特化したピアノやKey、シンセ、ベース、ドラムなどの音色がたくさん入っています。(使えるプリセットがたくさんでエディットもしやすい!)

例えば、コードにはPianos→Cozy Felt - Spring Flowersをチョイスしました。

いくつか音色をチョイスしてパートごとに1〜2小節MIDIで打ち込みました。

クオンタイズはガチガチにせず、

「よれたグルーヴ感」を出すために、

微妙にリズムがずれている所は

そのままにしました。

その方が、

オリジナルのビート感を生み出せる

のと、サンプリング素材を再生したとしても、

制作者の感性を伝えることができる

からです。

トラックリスト

1. メロディー1

2. メロディー2(メロディー1にレイヤー)

3. ピアノ(コード)

4. リフ

5. パッド

6. ベース

7. スネア

8. ハイハット

9. キック

10.クラリネット

11. SE

MIDIで打ち込みパターンを作成

↓

オーディオで書き出し

↓

オーディオを編集

トラックごとに必要であればサチュレーション、コンプ、EQで整えたり、エフェクターをかけたり

ドラムのバスにはレコードの質感のプラグインをかける(音の隙間をレコードノイズで埋めるため)

↓

メロディー1と2、ドラムはそれぞれバスでまとめる

サンプリング時間最大39秒

を考慮しながら、1サンプルの重みを重くするために、各パターンを作りました。

補足として、上記プラグインで加えるレコードのノイズは音色作りの意図があります。一方、SU10でサンプリングした際に生じるノイズは、音が劣化して生じているノイズなので、同じノイズでも意図しているものが違います。

【 SU10でのサンプル配置 】

BPM=80、つまり1小節は3秒

これを踏まえて素材をSU10にアナログでサンプリングしました。(データのインポートなんてできない)

・オーディオインターフェイス OUT →→→ SU10の入力INを接続

・SU10をトリガーモードで録音待機(入力音が閾値を超えたら自動で録音開始)

・手動で録音停止

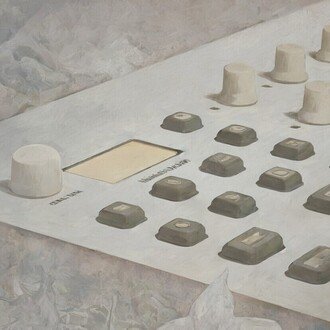

上記の画像でパッド1〜12についてサンプル素材の配置と秒数は下記です。

1. ドラム(パッド音なし) 3秒

2. ピアノ 6秒

3. メロディー前半 6秒

4. メロディー後半 6秒

5. クラリネット 2.5秒

6. なし

7. ベース 6秒

8. ドラム(パッドあり) 6秒

9. リフ 1.5秒

10. SE 1.5秒

11. スネア 0.5秒

12. なし

合計39秒

SU10にサンプリングした素材をトリミングする時にはTEMPOが検出されるので編集の目安になります。ただし精度は高くないので、音を聴きながら微調整は必要。

トリミングした後は、サンプルの編集モードで素材の前後を削除するCompactを実施してちまちまとサンプリング可能時間を増やしました。

【 ひとつのサンプルの「重み」を重くする 】

具体的には、ドラム(ハイハット、スネア、キック)+パッドを組み合わせた1サンプルを作るということです。

動画00:06から鳴り始めるドラムのバリエーションとして、00:30からドラムにパッドを組み合わせた音が鳴り始めます。

パッドの素材だけをSU10のパッド単体に割り当てるとサンプリング時間が足りなくなるので、その対処としてこういう方法を考えました。

もし、サンプリング時間に余裕があり、かつパッド音をSU10のパッド単体に割り当てたとしても、同時発音数4音の制約を受けるので、結局この「ひとつのサンプルの「重み」を重くする」という方法がベストだと考えました。

次回はSU10を使ってシーケンサーを使わずに曲を展開さえていくやり方を書く予定です。

お読みいただきまして、ありがとうございました。

いいなと思ったら応援しよう!