映画風なDeep Houseを制作したよ ▶︎ Model:Cycles

前作アンビエントなDeep Houseに続き、Elektron Model:Cycles(以下、m:c表記)を使って

シネマティックなDeep Houseを制作

しました。

BPM129のそこまで速くないテンポで、

シンセ・ストリングスを重ね、

ときおり効果音をいれつつ、

前半は緩やかなビートで、

中盤以降は激しさを増して

盛り上がるセクションに、

最後は余韻を感じるエンディングまで

全体的にドラマチックに展開

させました。

アイデアがたくさん浮かんだので、試行錯誤しながらできるだけ多く盛り込みました。

ライブレコーディングでは、

何度も録ってはやり直しを繰り返し、

途中で行き詰まりそうになることもありました

が、ようやく納得のいくテイクを録音することができました。

Elektron Model:CyclesでCinematic Deep Houseを制作📽️動画は中盤後ですがシンセストリングスを重ねた冒頭から時折SEを入れつつ映像的でドラマチックになるように展開させました🙂👍チェーン機能を思い出したのは時すでに遅し。。。改めてm:cのシーケンサーはアイデアを反映させやすいなあとしみじみ https://t.co/AwlQVu6Vtk pic.twitter.com/ziRC7UufPA

— NicaFelt (@NicaFelt) September 26, 2024

ぜひ聴いてみてください。

今回の楽曲では、たくさんの要素を取り入れているので、すべてを詳しく解説するのは難しいかもしれません。ですが、

応用できるポイントを絞って

別途Tips記事を書く予定です。

今日は楽曲の制作過程に焦点を当てた内容です。

【 コンセプト】

Deep Houseの心地よさをベースに、

映画のような場面展開を取り入れた楽曲

を作ろうと思いました。

曲の中で、静かな部分と盛り上がる部分のコントラストをつけて、全体をダイナミックでドラマチックな印象にしています。

具体的には、以下の要素を取り入れました。

・シンセストリングスを重ねて、感情が揺れ動くような叙情感をつくる

・SE(効果音)を加えて、ミックスに立体感をもたせ、映画風な雰囲気を演出する

・ストリングスの叙情感にあわせてビートを作り、グルーヴを生み出す

・中盤までは抑えの効いたリズムトラックをベースにし、後半は盛大に盛り上げる構成

・リフに少しずつ変化を加え、飽きさせない工夫をする

【 制作する上でのポイント 】

映画的な雰囲気を出すために、撮影時の照明や動画編集時のカラーグレーディングにもこだわりました。

一方で、音楽的には

ダイナミックな展開

をめざし、m:cのパラメーターロックなどの機能を活用しながら、細かくパターンを作り込みました。

パターンをいくつも作り、それぞれが自然につながるよう試行錯誤しましたが、

m:cだけでは効率が悪く、

思うようにいかない

こともありました。しかし、いろいろ試した結果、良い方法を見つけました。

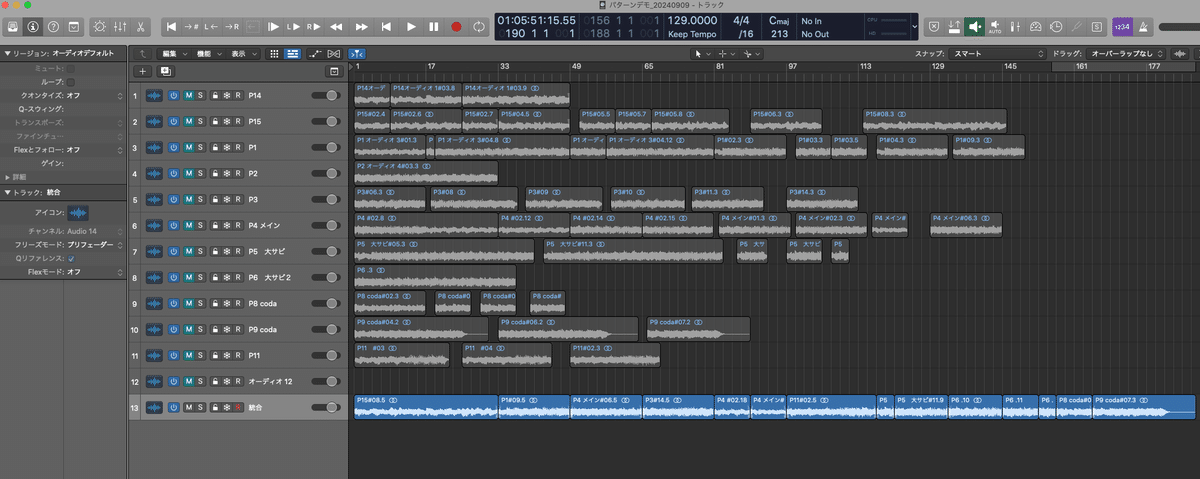

【 DAWを使って全体の流れを俯瞰する 】

邪道かもしれませんが(笑)、すべてのパターン(つまみを動かして作るフィルイン含む)をLogicに録音し、イメージ通りの展開になるようにパターンを並べ替えました。(上画像)

並べ替えの途中で「ここにこんな効果音が欲しい」や「別のパターンを追加したい」と思ったときは、m:cに戻って新たにパターンを作り、それをまたLogicに録音する、という流れを繰り返しました。

この方法の最大のメリットは

楽曲全体の流れを俯瞰して見ることができる

点です。

m:cだけでは、

パターンのつながりを

俯瞰するのが難しく、

また、短い小節の範囲内で繰り返し確認するのも効率的ではありません。

これまでm:cで制作した曲は、パターンの数がそれほど多くなかったのですが、今回はパターンを多く作り込み、展開を多くしたかったため、m:cだけでは頭の中のイメージを形にするのが難しいと感じました。

そこで、基本的にはm:cで作りつつ、

楽曲の構成を

整理する段階でのみ

DAWを使うことにしました。

DAWがあるからこそ、今の時代に可能な曲作りの方法です。もしm:cや他のグルーヴボックスで複雑な展開を作りたいときは、

楽曲のクオリティを

ぐっと上げることができる

ので、この方法をおすすめします。

「シネマティックなDeep Houseの作り方のコツ」については、また改めて書こうと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

いいなと思ったら応援しよう!