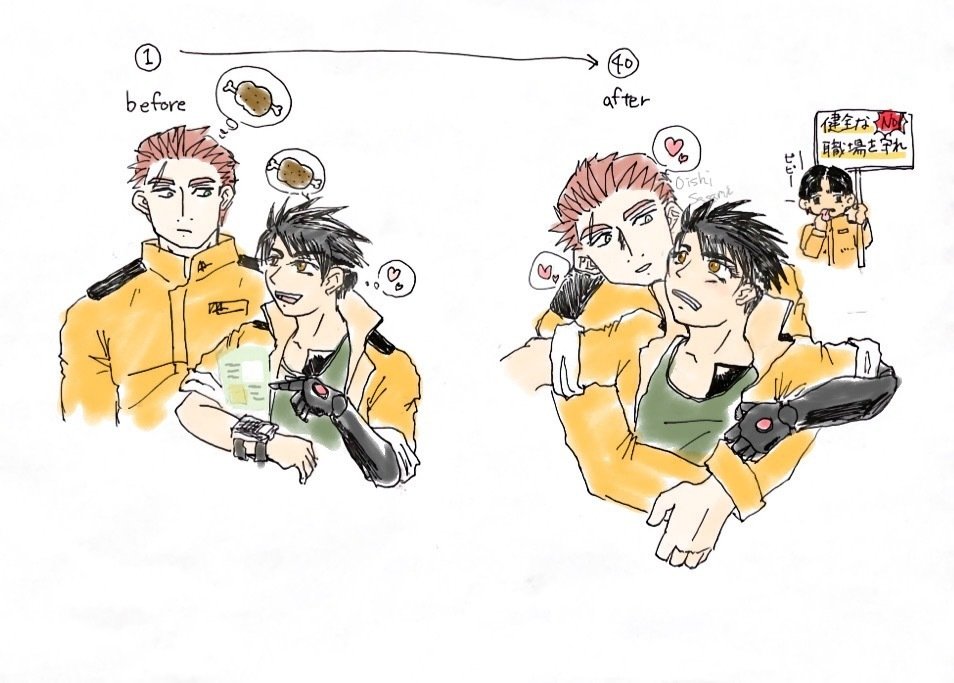

40 唯一の人であり全て

「ミュラーにIch mag dich. て言ってみてよ」

サイバネのメンテナンス中に、ミドリが唐突にそんな事を言い出した。

「イッヒ マーク ディッヒ。どんな意味だ?」

ハルキは首を傾げる。

「内緒」

メンテナンスが終わったハルキは、クロスワードに興じているフォルクハルトの所へ行くと「イッヒ マーク ディッヒ」と言った。

フォルクハルトは、一瞬目を見開いてハルキを見つめたが、すぐに眉間に皺を寄せた。

「………………どうした急に。それは意味をわかって言っているか?」

「知らん。ミドリがフォルクハルトに言ってみろと言ったから言ってみただけだ」

首を振ったハルキにフォルクハルトはため息をつく。

「そうか。ところでドイツ語は禁止したはずだが?」

「ドイツ語だったのか…どんな意味なんだ?」

「そこからか…」

ハルキに聞かれて先ほどより大きなため息をつく。

「自分で調べろ。あと、意味をわからずに人に言うのはやめておけ」

フォルクハルトはそう言ってクロスワードに戻り、心の中で毒づいた。

(カワトめ…からかいやがって…)

ハルキは「ふーん」と言ってメンテルームへ戻って行った。

「どうだった?」

ミドリが楽しそうに聞いてくる。

「意味わからずに人に言うのやめろって言われた。あとドイツ語は禁止されてるんだった」

ハルキの返答にミドリは怪訝な顔をした。

「なんでよ」

「理由はわからない」

「はあ?」

「前にヤーて言ったら禁止された」

「何それ。今度みんなで言ってみるか」

翌日、定例ミーティングのため、オフィスのミーティング用テーブルに四人は集まっていた。

「四半期締めだから、勤怠の入力と精算漏れがないように」

フォルクハルトから業務連絡が伝えられる。

「Ja」

「Ja」

「ヤー」

ミドリ、トミタロウに続いてハルキも返事をする。ハルキが言った瞬間だけフォルクの表情が若干緩んだが、すぐに不機嫌な表情になる。

「なんだお前ら、何がしたいんだ?」

「ハルキがドイツ語禁止されてるっていうから」

ミドリの返答にフォルクハルトはうんざりした顔をした。

「…トミーとカワトは好きにしたらいい。使いたければ使え。ハルキは禁止だ」

「なんで?!」

ハルキが抗議したが、フォルクハルトは取り合わなかった。

三人はメンテルームに戻って先程の結果について考察を始める。

「ハルキだけ発音がいまいちだからかな」

「発音おかしい???一緒だろ?」

ミドリの考察にハルキが異を唱える。

「じゃあ、もう一回言ってみましょう」

ミドリがそう言って、三人で頷いて順番に発音する。

「Ja」

「Ja」

「ヤー」

ミドリとトミタロウは顔を見合わせた。

「ハルキだけ違う」

「ハルキさんだけ違います」

ミドリとトミタロウに言われてハルキは「えー?」と喚いた。

「同じに聞こえるのはハルキの耳の問題」

「母語話者だと、もっと違って聞こえてる可能性もありますね」

「そ、そうだとしても、そんな事で禁止されるのおかしくないか?」

ハルキには全く違いがわからなかったが、二人が言うのならそうなのだろうとは思った。しかし、自分だけ禁止される理由としては納得いかない。

「まあ、それはそうよね…」

結局話は振り出しに戻る。

「勘違いかもしれないんですけど…」

考え込んでいたトミタロウが口を開く。

「ハルキさんがヤーって言った時、フォルトさん一瞬顔がふにゃってしてませんでした?」

「ああ、なんかちょっと変な顔はしてたわね」

「そうか?」

ミドリとトミタロウは、首を傾げたハルキの方を向いた。

「なんで一番近くでよく見てるはずのハルキが気づいてないのよ」

ミドリに言われてハルキは何も返す言葉もなかった。トミタロウが何か思いついたらしく「あ」と声を上げる。

「アレじゃないですか?舌足らずな発音が子供みたいでかわいいみたいな」

ミドリも合点がいったらしく膝を打った。

「そっちか…ハルキが可愛すぎて耐えられないと」

「え?え?!」

ハルキは恥ずかしさで顔を真っ赤にして狼狽えていた。

(結局、本人に聞くのが一番早いよな)

考察の末「可愛すぎて耐えられない」という結論には至ったものの、ハルキは納得いかない状態だった。とはいえ、オフィスで聞いたら絶対に答える訳もない。家に帰ってから頃合いを見計らって聞いてみようと決めて、虎視眈々とタイミングを探っていた。そして、風呂に入る前に、フォルクハルトがダイニングでネットニュースを眺めている今だと思い、徐にフォルクハルトの隣に座った。

「何で私にだけ禁止するんだ?」

フォルクハルトは、目だけ動かしてハルキを見た。ミーティングの時の話だなと察して目を閉じる。そして息を吐いてハルキの方に顔を向けた。

「使いたいか?」

質問で返されて、ハルキはキョトンとした。実際問題として禁止も何も、そもそもハルキはドイツ語が話せないしわからない。言えるのはyesを意味する「ヤー」だけだ。

「別に、そうでもないが…」

だからこそ尚更禁止にする意味がわからいのも事実だった。ハルキの答えにフォルクハルトは「まあ、そうだろうな」と呟くと、それで話は終わりとばかりにネットニュースに視線を戻した。

「でも、もしその方がフォルクハルトに伝わるなら、覚えるのもいいかなと思う」

続いたハルキの言葉に、フォルクハルトはネットニュースを眺めたまま目を瞬いた。それから、今自分の中にあるこの感情はなんだろうか、と考える。いつものハルキを求める恋しさとは違う。もっと穏やかで温かい。抱きしめたいとは違う、包み込むようなぬくもり。共に手を携えて歩いて行くのならば、やはりこの人だという感覚と、誰にも何にも傷つけさせたくないという想い。ただ幸せであって欲しいという祈り。

そうか、愛しいとは、こういう気持ちなのかもしれないと、顔を上げてハルキの目を見る。

「Du bist mein Ein und Alles.」

それはハルキが聞いた中で一番優しい声だった。

呟くように紡ぎ出された言葉の意味はハルキにはわからなかった。

「ん?なんだ?」

ハルキはキョトンとして、フォルクハルトに聞いてくる。

「なんでもない」

フォルクハルトはいつもの無愛想な声に戻って、ネットニュースの方に顔を向けた。

「いや、今明らかに何か言ったろ!」

「内緒だ」

フォルクハルトはネットニュースを眺めていたが、今しがた自分が発した言葉に内心動揺して内容は何も頭に入ってこなかった。

「えー?悪口じゃないだろうな?」

見当違いに騒ぐハルキにクククと笑って首を振る。

「悪口ではない」

「もう一回言え、ミドリに聞く」

「カワトに聞くな。そうだな…ハルキがドイツ語を覚えたら、その時にもう一回言ってもいい」

そうなったらハルキはどんな顔をするだろう。

ハルキは「えー?」と不満そうにしている。

とはいえ英語もからっきしなハルキがドイツ語を覚えられる気もしない。

それならそれで、そのうち日本語で伝えよう。今は、これでいい。