朝食のトーストに1年間こだわってみて

2020年4月後半からはじめた、こだわりの朝食習慣。

習慣化して1年が経つ。

ここに記すのは、食材をかたちづくる時間で感じたこと、習慣にすることで見えてきたこと。

新しい習慣との出会い

勤めている会社が在宅勤務推奨となり、生活のリズムが崩れた。

片道1時間半かけていた通勤時間がぽっかり空き、起きる時間が遅くなる。

アクティブに生活していた私だが、外出先が散歩コースの川沿いと家から徒歩2分のスーパーマーケットに限定されてしまった。

1日の区切りがなくなって、毎日がずるずると繋がっているような感覚。このままでは心が疲れてしまう。朝起きるのが楽しみになって、1日の始まりに真新さを感じられる習慣をつくりたい。

そこで目についたのが、キッチンに置かれた食パンだった。

物心ついたときから、決まって朝食には食パン1枚とサラダを食べる。

トースターからチーンと音が鳴ったら、すぐにマーガリンを表面に滑らせて頬張る。味わうというより、無意識に流し込むのに近い。

私の朝食はこれまで、ときめきのないルーティンだった。

そもそも私は料理が得意ではない。レシピ通りにつくれず、勘で手を動かしてしまう。そんなわけで大それた料理は気が進まないが、食パンなら手軽。

新しい習慣として、この1枚をキャンバスにして、毎朝違う食材をのせて食べてみようと、翌朝からスタートした。

トースト習慣の始まり

2020年4月21日の朝。初めてトーストにこだわった日は、今でもはっきりと覚えている。

午前6時。寝巻きの半袖で散歩するにはまだ肌寒かった。

散歩コースの川沿いを歩きながら、葉桜になった木々を横目に歩く。地面に落ちた綺麗な桜の花びらを見つけてはポケットにしまう。1時間ほど散歩したあと、自宅に戻り、トーストを作った。

桜の開花を喜ぶ人を、浮世絵風の構図で描いたトースト。「コロナ禍で実現できなかったお花見だけど、来年はみんなで見たい」という思いから、桜をテーマに選んだ。

具材は、ブルーベリーとチョコレートを混ぜた特性ジャム。甘いトーストが食べたかったのと、家にある食材で試してみたかったから。

トーストが焼けたときの変化が面白くて、1人で声を上げてしまった。

マーガリンが溶けて黄みがかって染み込むところ、水分が蒸発して乾燥しているジャムの表面、部屋いっぱいに広がる甘い香り。

焼くことは、食材が隠していた別の魅力を引き出すための工程でもあった。

気軽に始めてみたけれど、凝り性な私は夢中になった。この習慣によって確実に睡眠時間が削られているが、集中しているからか眠気は襲ってこない。

寝ている時間より喜びのあるこの習慣は、私の生活に新鮮さと豊かさをもたらした。

"観察"する

1枚のトーストづくりは、前夜の買い出しから始まる。

これまで、スーパーマーケットはただの売り場でしかなかった。

しかし今では、足を踏み入れるたび、自分の感性を試されている気持ちになる。

例えるなら、墨汁が染みた筆をまっしろな紙に着地させる瞬間のような。サーファーがボードから立ち上がる瞬間のような。

今からなにかが起きようとしている。でも、自分の精神を研ぎ澄ませなければ、簡単に見過ごしてしまう。そんな緊張感がある。

私を夢中にさせるのは青果コーナー。

長ネギの艶っぽい表皮がカサカサに変化していくグラデーションを見ると、虫になってネギの表面を歩きたくなる。スプラウトの茎はよく見るとキラキラしたピンク色をしていて、こんな美しいものをさり気なく纏っているところが奥ゆかしくて素敵。葡萄の皮の奥から細かく光るような光沢と、月面に見える白い霧のような表皮は神秘的だ。

ときめいて選んだ食材を、家に連れ帰ってまた愛でる。興味を掻き立てられ、好奇心のまま包丁を入れると、食材は思わぬ個性を見せてくれる。

この「観察」とは、すっかり分かりきったように見えるその物体を、初めて出会ったかのように見つめ、発見をし、自分の感性を生まれ変わらせる行為だ。

固定観念は視野を狭め、ときには対象そのものを歪めてしまう。「トマトはまるくて赤い食べものだ」と決めつけてしまうと、目の前のトマトが生まれもつ美しさは死んでしまう。

スーパーで夢中になって食材を見つめるとき、そこは売り場ではなくなり、私は買い手でなくなり、食材は名付けられた商品でなくなる。気づいたら私は、私の肉体から抜け出して、時間と空間のない不思議な世界のなかで、食材にのめり込んでいく。食材の色やかたちを越えて、その先にある目に見えないなにかに衝き動かされていく。その衝き動かされていく感覚が、私のいう「観察」である。

かたちづくる

たとえばブルーベリーの美しさは、個体ごとの色のニュアンス、頭からお尻にかけてきゅっと力が集中するフォルム。そして、切れば薄い皮の隙間からうるうると滴る果汁などに見つけられる。

それらの美しさをダイレクトに表現するために、数ある美しさの中から焦点を絞ることもある。浮世絵をテーマにしたトーストも、そうして生まれた。

インスピレーションを得たのは、紫キャベツの断面。芯の強い葉がつくる曲線の層に見惚れた。それは日本画で描かれる着物の重なりに通じる、凛とした美しさに見えた。

私はアーティストやデザイナーとして“かたちづくる”ことを仕事にしている。しかし表現の対象は、かたちの先にある、目に見えない、言葉にできないもの/本質である。

“かたち”づくるとは、観察で現れた本質との共同作業。新しい姿(本質を反映するありよう)を生み出す行為である。それは、導かれ合い衝き動かされ合うような、ことばのない対話である。

そのため、かたち“づくる”とは、本質を作るでも作られるでも作らされるでもない、本質とただ共に在る関係だ。

先日、金沢にある鈴木大拙館で見つけた『鈴木大拙全集』「石」(1948年)の一部を紹介したい。

日本では石が削られないでそのままに立てられ、寝かされ、ころがされ、散らかされた。ここに日本的な心持が出ている。吾等は石を生きものとして見る、即ち石から生きものを作り出す。彫刻家は石の中に眠っているものを彫り出すというが、吾等一般人は石をそのままにして、その上にそれぞれの吾等の心を作り出す、生かして行く。

それはこの石が何かに似ているからというのではない。

石をそのままに、そのままの形でみて、生かして行く。

必ずしもまた象徴的ということでもない。

食材は、ありのままが美しい。私が手を加えてかたちづくらずとも、食材たちは、常に彼らの美しさを放っている。

しかし、名前や知識、表面的な形や色で、その美しさは見過ごされていないだろうか。

トーストづくりは、食パンというキャンバスでかたちにし、日々の生活のなかで見過ごしてしまいがちな本質の美しさと、かたちの先にあるものを姿として見つめるための、ひとつの生き方である。

見えないものを見つめるために、私は毎朝かたちづくる。

美味しさ、変化の美

食材の美味しさは美しさのひとつであり、表現する上で逃せない一要素だ。

美味しさという美は、もぎたてのような生き生きとした姿にも、温度や湿度で変化する姿にも存在する。熱で溶けていくサワークリーム、湿度で歪む海苔、変色するアボカド。部屋を充満させる食材の焼きあがりの香り。生の状態にはなかった新しい姿も、紛れもなく彼らが持つ美しさだ。

焼く前と焼いた後で、私の予期しない方向に変化したときは一層ときめく。トーストを何十枚焼いても知り尽くせない、無限の魅力が食材にはある。

写真は姿の記憶

シャッターで切り取られたかたちの記録は、発見の痕跡であり、姿の記憶である。

私がブルーベリーの写真から見つめるのは、そこに映された青や球体ではなく、写真という枠のなかでたしかに生きる、かたちの先にある姿である。

そして、姿を見つめることで生まれた私のうちにある感性を、そのときにはっきりと認識する。

写真が映すのは、記憶を鮮やかに呼び起こす姿、そして私と食材が在る関係。

私にとって、トーストの写真は、かたちの記録ではなく姿の記憶である。

習慣そのものが作品

トーストひとつひとつを作品と思っていない。

この習慣をはじめた理由を振り返ると、日常で見過ごしてきた美しさに出逢いたかったから。

トーストは食べれば無くなってしまう。しかし過去に発見した美しさと、それによって生まれた感性は、私のなかで生き続ける。

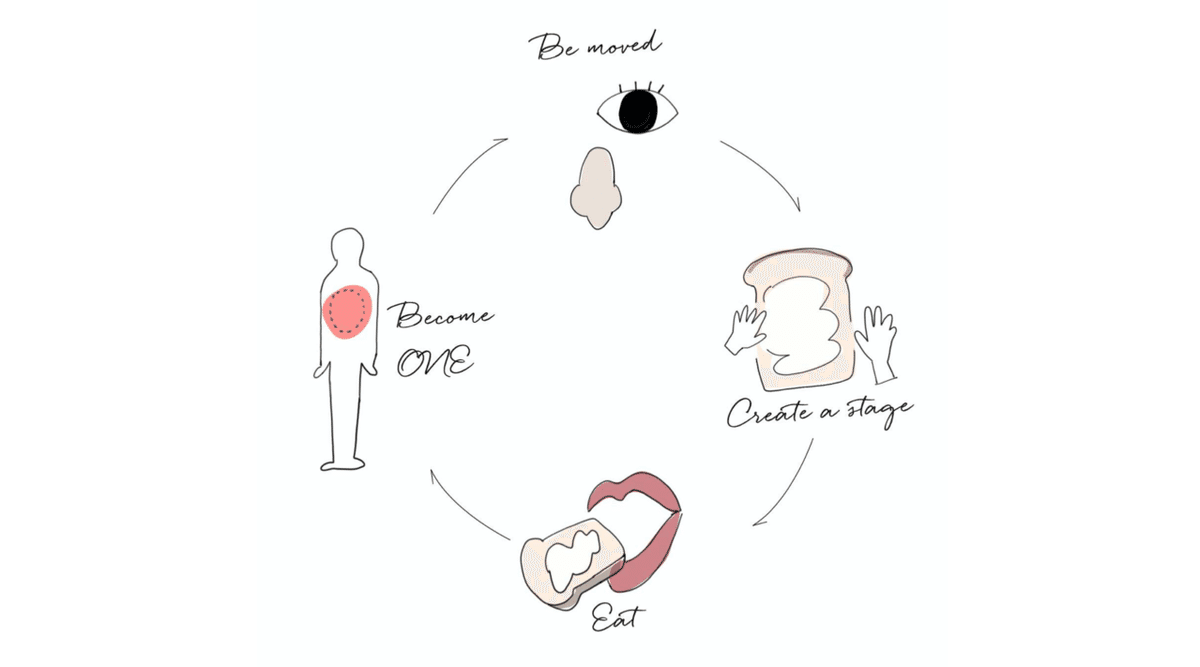

「発見→表現→消化→共生」の変わり続けるルーティン(=姿)こそが、ひとつの作品である。

新しい習慣をつくろうと思って始めたが、この習慣が今ここにいる新しい私を生んでいる。

姿の記憶を積み重ねながら、この先も、新しい私と出逢い続ける。