地方映画史研究のための方法論(38)雑誌メディア研究①キャロリン・キッチ『雑誌のカバーガール』

見る場所を見る——鳥取の映画文化リサーチプロジェクト

見る場所を見る——鳥取の映画文化リサーチプロジェクト

「見る場所を見る——鳥取の映画文化リサーチプロジェクト」は2021年にスタートした。新聞記事や記録写真、当時を知る人へのインタビュー等をもとにして、鳥取市内にかつてあった映画館およびレンタル店を調査し、Claraさんによるイラストを通じた記憶の復元(イラストレーション・ドキュメンタリー)を試みている。2022年に第1弾の展覧会(鳥取市内編)、翌年に共同企画者の杵島和泉さんが加わって、第2弾の展覧会(米子・境港市内編)、米子市立図書館での巡回展「見る場所を見る2+——イラストで見る米子の映画館と鉄道の歴史」、「見る場所を見る3——アーティストによる鳥取の映画文化リサーチプロジェクト」、「見る場所を見る3+——親子で楽しむ映画の歴史」を開催した。

2024年3月には、杵島和泉さんとの共著『映画はどこにあるのか——鳥取の公共上映・自主制作・コミュニティ形成』(今井出版、2024年)を刊行した。同書では、 鳥取で自主上映活動を行う団体・個人へのインタビューを行うと共に、過去に鳥取市内に存在した映画館や自主上映団体の歴史を辿り、映画を「見る場所」の問題を多角的に掘り下げている。(今井出版ウェブストア/amazon.co.jp)

地方映画史研究のための方法論

「地方映画史研究のための方法論」は、「見る場所を見る——鳥取の映画文化リサーチプロジェクト」の調査・研究に協力してくれる学生に、地方映画史を考える上で押さえておくべき理論や方法論を共有するために始めたもので、杵島和泉さんと共同で行っている研究会・読書会で作成したレジュメを加筆修正し、このnoteに掲載している。過去の記事は以下の通り。

メディアの考古学

(01)ミシェル・フーコーの考古学的方法

(02)ジョナサン・クレーリー『観察者の系譜』

(03)エルキ・フータモのメディア考古学

(04)ジェフリー・バッチェンのヴァナキュラー写真論

観客の発見

(05)クリスチャン・メッツの精神分析的映画理論

(06)ローラ・マルヴィのフェミニスト映画理論

(07)ベル・フックスの「対抗的まなざし」

装置理論と映画館

(08)ルイ・アルチュセール「イデオロギーと国家のイデオロギー装置」

(09)ジガ・ヴェルトフ集団『イタリアにおける闘争』

(10)ジャン=ルイ・ボードリーの装置理論

(11)ミシェル・フーコーの生権力論と自己の技法

「普通」の研究

(12)アラン・コルバン『記録を残さなかった男の歴史』

(13)ジャン・ルイ・シェフェール『映画を見に行く普通の男』

都市論と映画

(14)W・ベンヤミン『写真小史』『複製技術時代における芸術作品』

(15)W・ベンヤミン『パサージュ論』

(16)アン・フリードバーグ『ウィンドウ・ショッピング』

(17)吉見俊哉の上演論的アプローチ

(18)若林幹夫の「社会の地形/社会の地層」論

初期映画・古典的映画研究

(19)チャールズ・マッサーの「スクリーン・プラクティス」論

(20)トム・ガニング「アトラクションの映画」

(21) デヴィッド・ボードウェル「古典的ハリウッド映画」

(22)M・ハンセン「ヴァナキュラー・モダニズム」としての古典的映画

抵抗の技法と日常的実践

(23)ギー・ドゥボール『スペクタクルの社会』と状況の構築

(24)ミシェル・ド・セルトー『日常的実践のポイエティーク』

(25)スチュアート・ホール「エンコーディング/デコーディング」

(26)エラ・ショハット、ロバート・スタムによる多文化的な観客性の理論

大衆文化としての映画

(27)T・W・アドルノとM・ホルクハイマーによる「文化産業」論

(28)ジークフリート・クラカウアー『カリガリからヒトラーへ』

(29)F・ジェイムソン「大衆文化における物象化とユートピア」

(30)権田保之助『民衆娯楽問題』

(31)鶴見俊輔による限界芸術/大衆芸術としての映画論

(32)佐藤忠男の任侠映画・剣戟映画論

パラテクスト分析

(33)ロラン・バルト「作品からテクストへ」

(34)ジェラール・ジュネット『スイユ——テクストから書物へ』

(35)ジョナサン・グレイのオフ・スクリーン・スタディーズ

(36)ポール・グレインジによるエフェメラル・メディア論

(37)アメリー・ヘイスティのデトリタス論

雑誌メディア研究

(38)キャロリン・キッチ『雑誌のカバーガール』

「雑誌を理解するためのモデル」(2015)

キャロリン・キッチ(Carolyn Kitch)

キャロリン・キッチ(Carolyn Kitch)は、テンプル大学クライン・メディア&コミュニケーション学部で教授を務めるメディア研究者・編集者・著述家。テンプル大学人文学センターフェロー。過去にはノースウェスタン大学メディル・ジャーナリズム学部で教鞭を執った経験もある。主な研究分野はメディア史、ジェンダー研究、公共的な記憶、雑誌、視覚コミュニケーションなど。

主な著作に、単著『雑誌のカバーガール——アメリカのマスメディアにおける視覚的ステレオタイプの起源 The girl on the magazine cover: the origins of visual stereotypes in American mass media』(ノースカロライナ大学出版局、2001年)、『雑誌に見るアメリカの歴史と記憶 Pages from the Past: History and Memory in American Magazines』(ノースカロライナ大学出版局、2005年)、ジャニス・ヒューム(Janice Hume)との共著『悲嘆文化におけるジャーナリズム Journalism in a Culture of Grief』(ラウトレッジ、2008年)、単著『ペンシルベニアの公共的記憶——産業史の再評価 Pennsylvania in Public Memory: Reclaiming the Industrial Past』(ペンシルベニア州立大学出版局、2012年)、編著『フロントページ・フロントライン——メディアと女性参政権運動 Front Pages, Front Lines: Media and the Fight for Women’s Suffrage』(イリノイ大学出版局、2020年)などがある(いずれも未邦訳)。その他、70本以上の学術論文や共著を発表し、11件の学術雑誌の編集委員も務めている。

「雑誌を理解するためのモデル」(2015)

雑誌の研究は、コミュニケーション研究や社会科学・人文学など様々な分野で培われてきた「理論Theory」に影響を受けるかたちで行われてきた。キッチは「雑誌を理解するためのモデル Models for Understanding Magazines」(『ラウトレッジ雑誌研究ハンドブック The Routledge Handbook of Magazine Research』デヴィッド・エイブラムソン、マルシア・R・プライアーミラー 編、ラウトレッジ、2015年、未邦訳)において、近年の雑誌研究においていかなる理論が用いられ、それが具体的な研究の方法論や考察にいかなる影響を与えてきたかを検討している。

そもそも「理論」とは、私たちが生きる世界の仕組みについての基本的な前提を説明するものだが、その前提は本質的に歴史的なものであり、時間や場所に応じて変化する。別の言い方をすれば、理論にも流行があり、普遍的なものではない。研究者が特定の理論を用いることは、研究対象が置かれた制度的・社会的環境に光を当てるだけでなく、そのテーマを扱う学問分野の学術的環境に光を当てることでもあるだろう。

従来の雑誌研究は、雑誌の種類や発行部数・編集構成などに関する記述的な研究や、雑誌が取り扱うテーマの変遷など誌面内容に関する文書研究が主流だった。だがジャーナリズム研究者のデヴィッド・エイブラムソン(David Abrahamson)は、雑誌を「鏡の比喩 Mirror metaphor」で捉えること——雑誌を独立した社会的現実の反映として捉える見方——を批判し、雑誌が現実を構築する上で重要かつ積極的な役割を果たしていることを指摘している(「鏡のメタファーを超えて——雑誌の特異性と社会文化的変化 Beyond the Mirror Metaphor: Magazine Exceptionalism and Sociocultural Change」『雑誌&ニューメディア研究ジャーナル Journal of Magazine & New Media Research』4巻1号、2002年)。近年ではこうした構築的な見方が主流となり、多くの研究者は、雑誌には記述的な役割(社会がどのようであるかを伝える)だけでなく、規範的な役割(社会がどうあるべきかについてのメッセージを発信し、読者が目指すべき理想を構築する)があることを認めている。「こうあるべき」という規範を持つことは、一方では、雑誌が経済的利益や政治的目的のために人びとを一定の方向に導く手段として用いられることを意味するが、他方では、同じ志向や趣味を持つ人びとを結びつけ、想像上の共同体を形成するための文化的手段ともなり得ることを意味している。キッチはこうした前提のもと、近年の雑誌研究を「統制 Control」「共同体 Community」「文化 Culture」という3つのモデルに分類している。

統制(Control)手段としての雑誌

マルクス主義的な批判理論(批評理論)家たちは、雑誌などのメディアは権力のシステムにおいて重要な役割を持ち、経済や政治体制の維持・再生産に貢献していると指摘してきた。例えばルイ・アルチュセールは、メディアが権力の公式なイデオロギーを発信することで、人びとの持つ力やアイデンティティを制限し、権力にとって都合の良い主体へと仕立て上げていくプロセスを「呼びかけ hailing」と名づけている(「イデオロギーと国家のイデオロギー装置」『アルチュセールの〈イデオロギー〉論』所収、柳内隆 訳、三交社、1993年)。

またこうしたトップダウン式の権力がいかにして存続するかを説明するために、しばしば持ち出されるのがアントニオ・グラムシの「ヘゲモニー hegemony」概念である。ヘゲモニーとは、被支配階級を暴力的な強制により従わせるのではなく、文化やイデオロギーを通じて支配者階級にとって都合の良い価値観を内面化させ、現状維持がもっとも彼ら・彼女らの利益に適っているのだと納得させることで指導権を握るプロセスを指す。あるいはミシェル・フーコーの「言説/ディスクール discours」の概念を用い、その社会における支配的な言説が、特定の観念を強化すると同時に、他の観念を抑圧しながら循環するプロセスとして権力の作動を説明する研究者もいる。

そして雑誌は、こうした権力を維持するための手段と見做される。表象やレトリックを用いて、特定の観念を言語的・視覚的に構築したり、強調したりすることで、人びとが既存のシステムに都合が良い行動をとるように駆り立てるのである。またこの種の研究では、雑誌のメッセージがいかにして読者を「消費者」としてグループ化するかにも関心を寄せている。人びとは「人間」ではなく「市場」と見做されており、読者と雑誌の記事内容は共に商品化されているのではないかという問題提起が為されるのだ。

雑誌の歴史研究や女性雑誌読者の身体イメージに関する研究では、しばしばこの理論的アプローチが採用される。すなわち、大衆の消費市場において、雑誌が人びとの「階級」や「ジェンダー」に関する意識の構築に影響を及ぼしていることを明らかにしようとするのだ。例えば1970年代初頭のフェミニスト研究では、マスメディアが女性の美の理想を定義し、自然化する役割を担っていることが指摘された。代表的な論文の一つとして、アンジェラ・マクロビー(Angela McRobbie)がイギリスのティーン雑誌『ジャッキー』のイデオロギー分析を行った『ジャッキー——思春期の女性性のイデオロギー Jackie: An Ideology of Adolescent Femininity』(バーミンガム大学現代文化研究センター、1978年、未邦訳)を挙げることができる。

統制(Control)手段としての雑誌研究では、主に雑誌の内容に焦点を当てる。ロラン・バルトの記号分析を使い、イメージがどのようにして意味を持つようになるかを探ったり、アーヴィング・ゴッフマンやロバート・エントマンの「フレーム分析 Framing analysis」を使い、メディアがある事象・現象の一側面を強調することで、読者が意味を作り出すための枠組みを形成するプロセスを分析しようとする。また対象集団への調査・観察・インタビューなどを通じて、メディアに対する読者の反応を測定しようとする研究もある。

共同体(Community)としての雑誌

多くの雑誌はテーマ別に分かれているため、その読者層もまた、共通する興味や価値観・世界観を持つ仲間同士のグループを形成する。こうした共同体(Community)としての雑誌を研究するには、文学研究者スタンリー・フィッシュが提唱した「解釈共同体 Interpretive Communities」を導入するのが有益だろう(『このクラスにテクストはありますか』小林昌夫 訳、みすず書房、1992年、原著1980年)。読者は自らが属している解釈共同体の解釈枠組みによって、テクストの読解や解釈を方向づけられる。また、政治学者のベネディクト・アンダーソンが提唱した「想像の共同体 Imagined Community」を用いる研究者もいる。この概念は、人びとが「国民」や「民族」のような想像上の政治共同体を仮構することで、他者とのつながりを感じることを意味する(『定本 想像の共同体——ナショナリズムの起源と流行』白石隆、白石さや 訳、書籍工房早山、2007年)。また別の研究者たちはミハイル・バフチンの理論を参照し、雑誌のテクストを読者・制作者・テーマ間の多声的かつ多義的な対話として分析しようとする。

先ほど取り上げた統制(Control)手段としての雑誌研究モデルでは、受動的な読者を前提とし、テクストが読者に規範的なイデオロギーを押し付けるのだと論じるが、共同体(Community)としての雑誌研究モデルでは、意味を作り出し、アイデンティティを構築する力は読者の側にもあると主張される。雑誌とは、社会的・文化的アイデンティティの生産や表現が行われる公開討論の場(フォーラム)なのである。

こうした能動的な読者像・視聴者オーディエンス像を先駆的に提唱したのが、スチュアート・ホールである。ホールは視聴者がメディアに対してとりうる読解を、「支配的-ヘゲモニー的 Dominant-Hegemonic」読解、「折衝(交渉)的 Negotiated」読解、「対抗的 Oppositional」読解とに三分類した(「エンコーディング/デコーディング Encoding, Decoding」1980年、『The Cultural Studies Reader Second Edition』所収、Routledge、1993年、未邦訳)。文学研究の分野では、ジャニス・A・ラドウェイ(Janice A. Radway)は『ロマンス小説を読む Reading the Romance: Women, Patriarchy, and Popular Literature』(ノースカロライナ大学出版局、1984年、未邦訳)で「読者反応理論 Reader-Response Theory」に基づき、たとえイデオロギー的に制約されているテキストからでも、女性読者は独自の生産的な意味を引き出せると主張している。

あるいは、主流のイデオロギーや権威的・独占的なメディアに対する抵抗や批判として存在するメディアである「代替雑誌 Alternative Magazines」は、広く受け入れられた観念に対する対抗的読解を行っている。リンダ・スタイナー(Linda Steiner)が雑誌『Ms.』の研究で指摘するように、大衆メディアは人びとに一元的な影響を与えるだけではなく、対抗的・批判的な思考を教えるものともなり得るのだ(「抵抗行為としての対抗的読解 Oppositional Decoding as an Act of Resistance」『批判的マスコミュニケーション研究 Critical Studies in Mass Communication』5巻1号、1988年3月、未邦訳、p.14)。スティーブン・ダンコム(Stephen Duncombe)は、ZINEは「つながりConnection」や「真正性Authenticity」などの価値観に基づき、DIY(Do It Yourself)の精神——与えられたものを消費するのではなく、自分自身の文化を作ること——を重視していると述べている(『地下からのノート——ZINEとオルタナティヴ・カルチャーの政治 Notes from Underground: Zines and the Politics of Alternative Culture』ヴァーソ、1997年)ただし「対抗的」という概念は、オルタナティヴ・カルチャーが広く受け入れられることで、主流の文化に同化・吸収される可能性もあるだろう(これもまたヘゲモニーの一部である)。

文化(Culture)としての雑誌

アリソン・ピープマイヤー(Alison Piepmeier)は、雑誌は文化的遺産であると指摘している(「なぜZINEが重要か——物質性と具体的共同体の創造 Why Zines Matter: Materiality and the Creation of Embodied Community」『アメリカ定期刊行物 American Periodicals』18巻2号、2008年、p.214)。文化Cultureとして雑誌を捉えるこの見方は、前述のトップダウン型のモデル(統制Control手段としての雑誌)とボトムアップ型のモデル(共同体(Community)としての雑誌)に対する問題提起であると共に、双方の要素を含んでもいると言えるだろう。

文化(Culture)としての雑誌研究は3種類のアプローチに大別できる。第一のアプローチは、雑誌自体を文化的形式として捉え、それを考察の対象とする。雑誌はテキストとアートの物理的保管庫であり、その形式自体が物語やイコノロジー(図像解釈学)に関心を持つ研究者の考察対象となる。彼/彼女らは民俗学者ウラジーミル・プロップ、記号学者ロラン・バルト、文学・美術史家W・J・T・ミッチェルなどの理論を参照してテクストや画像を分析し、反復する物語や象徴を探り、その文化に特有な物語コードに従って配置された象徴のシステムとして雑誌を理解しようとする。例えばウェンディ・コゼル(Wendy Kozel)は、戦後の『LIFE』誌が理想的なアメリカの家族像をいかに構築しているかを明らかにするために、掲載された写真の構図や照明、フレーミング、主題をテクストと併せて分析し、それらの相互作用がもたらす物語的な駆動力やイデオロギーについて論じている(『『LIFE』誌のアメリカ——戦後フォトジャーナリズムにおける家族と国家 Life's America: Family and Nation in Postwar Photojournalism』テンプル大学出版局、1994年、未邦訳)。

第二のアプローチは、特定の時代・場所における文化の条件や理想を明らかにすることを研究目的とし、そうした文化の条件や理想を反映した「窓」として雑誌を捉える。エリカ・ドス(Erika Doss)は『LIFE』誌が戦争・平和・宗教・民族問題など多岐にわたる論点をどう扱っているかを論じたエッセイ集で、雑誌は戦後の国家アイデンティティを視覚的に表現する劇場として機能していると主張している(「序論:『LIFE』誌を見つめる——アメリカの人気雑誌再考1936-1972 Introduction: Looking at Life: Rethinking America's Favorite Magazine, 1936-1972」エリカ・ドス 編『『LIFE』誌を見つめる Looking at Life Magazine』スミソニアン協会出版局、2001年、未邦訳)。ここで「劇場」という言葉は、観客と雑誌の相互作用を指す隠喩として用いられている。文化(Culture)としての雑誌研究モデルは、観客と雑誌のどちらか一方に対象を限定するのではなく、両者が分かち難く結びついていることを前提に据えた研究アプローチなのである。またティム・ホームズ(Tim Holmes)は、文化とは「私たち自身について語る物語」であり、雑誌はまさにそうした物語に満ちた文化資源なのだと指摘する(「雑誌のマッピング——イントロダクション Mapping the Magazine: An Introduction」『ジャーナリズム・スタディーズ Journalism Studies』8巻4号、2007年8月、未邦訳、p.515)。雑誌は一方で、読者の願望や編集者の目標を踏まえた理想的な世界を構築し、そのビジョンを広めるが、他方では、雑誌の外部にある世界を参照し、インスピレーションを受けて誌面を構成してもいる。雑誌は、その時代の人びとの感覚を形成する役割と反映する役割の双方を担っているのである。

第三のアプローチは、特定の社会的・国家的集団の文化的アイデンティティについての、広く共有された定義の構築に加担するものとして雑誌を捉え、その具体的な役割やプロセスを分析する。例えばキャサリン・ラッツ(Catherine Lutz)とジェーン・コリンズ(Jane Collins)は『ナショナル・ジオグラフィック』誌におけるテクストと視覚的イメージの関係を分析し、またその制作プロセスや受容にも目を向けることで、最終的にこの雑誌の役割は「精神的植民地化 Mentally Colonizing」であると結論づけた(『『ナショナル・ジオグラフィック』誌を読む Reading National Geographic』シカゴ大学出版局、1993年)。編集者や写真家は、非西洋文化を西洋的な視点から対象化し、それを内部に取り込むことで、西洋人が心中で思い描く「非西洋」のイメージや物語を構築しているのである。

近年の研究ではもう少し楽観的な見方が提示されており、グローバリゼーションの進行とナショナリズムの台頭、真正な民族性への関心などが結びつくことで「グローカル Glocal」な文化形態が生まれていることに関心が寄せられている。グローバルに展開する雑誌の多くは国別の版を持ち、西洋のコンテンツと現地のコンテンツを混在させたり、国外のコンテンツを現地の読者向けに再編集したりする。また近年の文化的トレンドの中には、西洋から東洋への文化的帝国主義が逆転して、東洋から西洋へと広まっていくものもある。ファビエンヌ・ダーリング=ウルフ(Fabienne Darling-Wolf)は、雑誌は「文化的ハイブリッド化 Cultural Hybridization」のプロセスを観察するための優れたレンズであると述べている(「『non-no』誌における男性と女性——日本の二つの雑誌におけるジェンダー・人種・ハイブリッド性 The Men and Women of non-no: Gender, Race, and Hybridity in Two Japanese Magazines」『メディア・コミュニケーション批判研究 Critical Studies in Media Communication』23巻3号、2006年8月、未邦訳、p.181)。グローカルな雑誌は、ローカルな読者がグローバルかつ支配的な文化形態に抵抗するための手段ともなるのだ。

『雑誌のカバーガール』(2001)

女性イメージのステレオタイプの起源

キャロリン・キッチは2001年に刊行した単著『雑誌のカバーガール——アメリカのマスメディアにおける視覚的ステレオタイプの起源 The girl on the magazine cover: the origins of visual stereotypes in American mass media』(ノースカロライナ大学出版局)において、自ら雑誌メディアの研究を行っている。

アメリカの週刊ニュース誌『TIME』は1972年に第二波フェミニズム運動を取り上げた特集号「新しい女性 The New Woman」を世に出したが、その26年後、1998年の特集号では「フェミニズムは死んだ」と宣言し、フェミニストたちは愚かな自己陶酔に陥っていると批判した。だがその記事は、仕事や育児に悩む普通の女性たちの声には耳を傾けず、代わりにロック歌手や女優、テレビキャスターにばかり関心を寄せたり、テレビや映画、音楽の歌詞に登場する若い女性キャラクターの分析に誌面を費やすなど、大衆文化におけるステレオタイプな女性のイメージと現実の女性とを混同した、問題の多い内容だった。

実は「フェミニズムの死」が語られるのはこれが初めてではないとキッチは指摘する。曰く、メディアにおけるステレオタイプな女性のイメージが登場したのは、1970年代から1990年代の大衆メディアにおいてではなく、20世紀初頭の最初の30年間のメディアにおいてである。第一派フェミニズムが盛り上がりを見せ、女性の参政権運動が各地で繰り広げられたことを当時の雑誌は賛美したが、やがて批判に転じることになった。第一波フェミニズム運動の時代と第二波フェミニズム運動の時代とで、非常によく似たメディアの物語が繰り返されてきたのだ。

以上の問題提起を踏まえ、キッチはメディアのイメージがどのようにして特定の文化的理想を作り出し、変容させ、維持してきたのかを理解することを研究目的とする。具体的には、1990年代から30年代にかけてアメリカの雑誌の表紙に掲載された女性のイラストに注目し、そこに描かれてきた女性イメージのステレオタイプが、現在では自然に見える「女性らしさ」の視覚的な語彙の形成に影響を及ぼし、現在のメディアが描き出す女性性の起源ともなってきたことを明らかにしようとするのである。

主婦であり買い物客であるアメリカン人女性——1章「真の女性から新しい女性へ」

1897年、画家のアリス・バーバー・スティーブンス(Alice Barber Stephens)は家庭実用誌『レディース・ホーム・ジャーナル』に「アメリカン人女性 The American Woman」と題したイラストシリーズを掲載した。このシリーズは、全国的なマスメディアを通じてアメリカ人女性のビジュアルイメージを広めた、先駆的なジェンダー表現の一つである。そこに描かれているのは、コルセットと床まで届くドレスを身に纏ったヴィクトリア朝時代の女性の姿であるが、家庭内だけでなく家庭外の女性を描いている点や、上流階級や中産階級、労働者階級など様々な階級の女性を包摂的に描いている点で、象徴的な転換期を示してもいた。

例えば《ビジネスウーマンThe Woman in Business》(1897)には、フィラデルフィアのワナメーカー百貨店で、上流中産階級もしくは中産階級の女性が労働者階級の女性に接客されている場面が描かれている。『レディース・ホーム・ジャーナル』の編集方針や広告、イラストは、この時代における「新しい女性 New Women」像を、伝統的な価値観に基づく上品な主婦であると共に、現代的な買い物客でもあるような存在として定義したのだ。

(『レディース・ホーム・ジャーナル』1897年9月号)

ギブソン・ガール——2章「アメリカン・ガール」

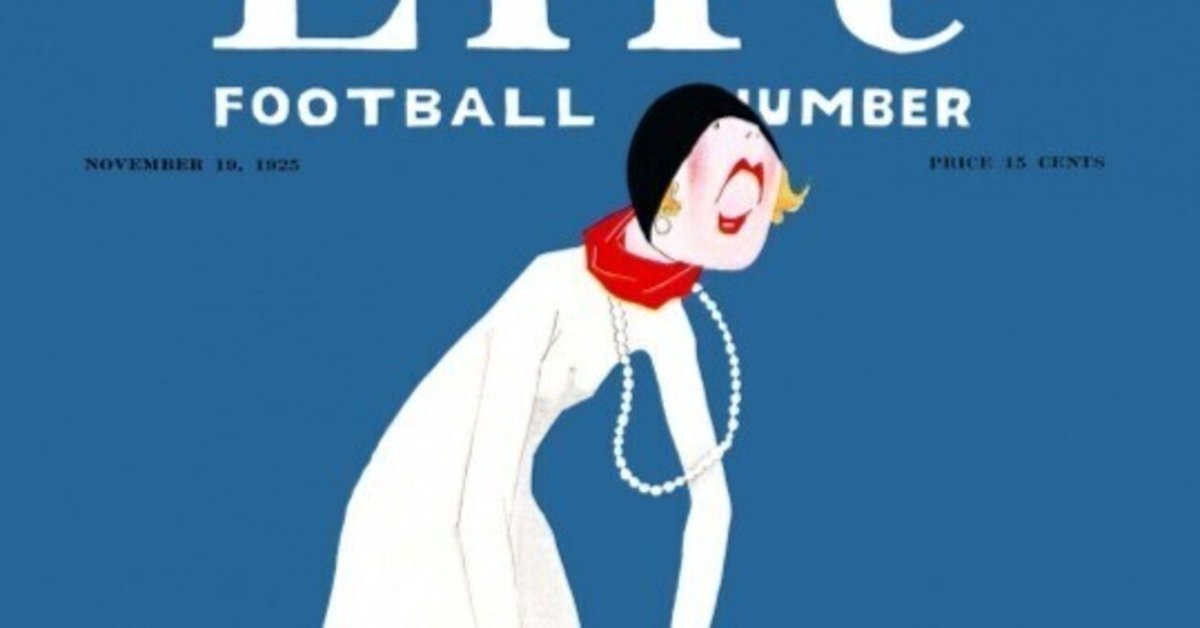

20世紀初頭、チャールズ・ダナ・ギブソン(Charles Dana Gibson)が生み出した「ギブソン・ガール Gibson Girl」は『LIFE』誌や『コリアーズ』誌に掲載されて全国的な名声を獲得した。

ギブソン・ガールは背が高く、貴族的な容姿とアップスタイルの髪型、上流階級的な冷淡な雰囲気を備えており、「上昇」しつつある中産階級が憧れを持つようなライフスタイルを象徴していた。また、全身が描かれるのであれ頭部だけであれ、どのイラストのギブソン・ガールも非常に似通っており、この一貫性が彼女を、アメリカを代表する女性イメージのステレオタイプへと押し上げる要因となった。

ギブソンガールは女性イメージのステレオタイプを商業利用する際の見本として多くの模倣がなされ、「ガールの時代 The Day of the Girl」と呼ばれる状況を作り出した。例えばハリソン・フィッシャー(Harrison Fisher)の「フィッシャー・ガール Fisher Girl」は、ギブソン・ガールより控えめだが魅惑的で、頬を赤らめた美しい少女として描かれた。ハワード・チャンドラー・クリスティ(Howard Chandler Christy)の「クリスティ・ガール Christy Girl」は、快活で親しみやすい印象を与える少女として描かれた。両者は共にギブソン・ガールよりも現代的で、大学に通い、車に乗るようなタイプだったが、一貫性を持った視覚的なステレオタイプである点は共通していた。

ヴァンプ——3章「危険な女性と男性性の危機」

1910年代の大衆文化(ブロードウェイのレビューや楽譜、映画など)では、ここまで見てきたのとは対照的に、「新しい女性」は誘惑者や金目当ての女としても描かれた。女優のセダ・バラ(Theda Bara)は、男性を誘惑し、利用したり支配したりしようとする、美しくも危険な女性のイメージを打ち出し、「ヴァンプ The Vamp」と呼ばれた。

ヴァンプのイメージは雑誌にも登場した。ジェームズ・モンゴメリー・フラッグ(James Montgomery Flagg)は、『ジャッジ』誌や『ライフ』誌の表紙に、露出の多い服を着て挑発的なポーズと表情をした若い女性を描いた。1914年の《検閲委員会通過 Passed by the Board of Censorship》に描かれた、他の女性たちから非難の視線を向けられながら一人で立ち、誘惑的な表情を浮かべる女性の姿は、当時の社会においてヴァンプと売春婦の間には——さらにいえば、どんな理由であれ家出したすべての女性と売春婦の間にも——紙一重の境界線しかなかったことを示唆している。

(『ジャッジ』1914年6月13日号)

『LIFE』誌には、コールズ・フィリップス(Coles Phillips)の「フェードアウェイ・ガール Fadeaway Girls」も掲載された。髪や服装が背景に同化するようにして描かれたスリムな若い女性イメージを特徴とし、複数の男性たちを網にかけたり、時間を区切って付き合うなど、美しくも残酷な振る舞いを見せる。

こうした性役割(ジェンダーロール)の逆転を描いたイメージは、当時のアメリカで広まりつつあったフロイトの精神分析理論や、女性の社会進出・政治参加に伴うアメリカ文化の女性化についての議論とも結びついていた。また、こうした女性の活躍や移民の増加は「白人男性の危機」という新たな問題意識を生み出し、それに対抗するかたちで、筋肉隆々なスポーツマンや裕福でお洒落なビジネスマンがしばしば描かれた。

オルタナティヴな女性イメージ——4章「オルタナティヴ・ビジョン」

20 世紀初頭の 20 年間、主流メディアはフェミニズムや社会主義、移民、南部の田舎から北部の都市へのアフリカ系アメリカ人の移住による人種関係の悪化を、アメリカのライフスタイルに対する脅威と見做した。他方、代替雑誌(オルタナティヴ・マガジン)は社会の変化を否定するのではなく、むしろ変化の推進を訴えたが、その実践は、主流の雑誌と同様に、主に寓話的な女性を表紙に選び、抵抗と安心の両方を伝えるかたちで行われた。

例えば女性参政権運動を掲げる『女性市民』の表紙は、ギリシャ神話や軍事的図像を模した人物像として描かれることが多かった。「新しい女性」を視覚化するための新しいイメージを発明するのではなく、女性参政権が不自然でなく正当であるように見せるために馴染みのあるイメージが借用され、高貴さや美しさ、子どもを守る母性といった「女性らしさ」を強調することによって、女性参政権運動が社会を脅かす脅威であるという印象を和らげることが意図されていた。結果として、これらのイメージは主流メディアのステレオタイプに挑戦しながら、同時にそれを強化する役割も果たすことになった。

これと類似した例が、社会主義による労働問題の解決を目指す急進派雑誌『大衆 The Masses』にも見受けられる。スチュアート・デイビス(Stuart Davis)が手がけた『大衆』1913年6月号の表紙を飾る2人の少女は、女性らしくない女性として描かれ、大きな話題を呼んだ。彼女たちは労働者階級や移民のコミュニティが多く集まるニューヨーク8 番街の少女であり、その職業は売春婦ではないかといったことも噂されたという。雑誌下部のコピー「ねえ、雑誌、私たちが雑誌の表紙に載ってるなんて考えてみてよ!」は、この表紙を明確に主流雑誌のカバーガールに対するパロディであり、アイロニーであることを示している。

だが『大衆』が描く女性のイメージや労働者階級のイメージも、主流メディアが打ち出すイメージを裏返したステレオタイプであり、現実の女性の姿を反映しているとは言い難い。同誌もまた白人女性を特権視し、都市部の労働者階級で増加していたアフリカ系アメリカ人にはほとんど注意を払わなかった。

その存在に目を向けた数少ない例外は、全米黒人地位向上協会が1910 年 11 月に創刊した『危機 Crisis』誌である。同誌もまた、当時の白人大衆文化の女性イメージを模倣していたが、重要な違いは、表紙に写真を用いた点である。1921年7月号では、アフリカ系アメリカ人として先駆的なペンシルバニア大学博士号取得者であるサディー・タナー・モッセル・アレクサンダー(Sadie Tanner Mossell Alexander)の写真が表紙に用いられた。1910 年代の雑誌で、写真が表紙に使われることは稀だった。イラストが「理想」の表現であるのに対し、写真はリアリズムの表現、すなわち「現実」の記録の一形態であった。

戦時中のポスターに描かれた女性——5章「愛国的イメージ」

1917年にアメリカが第一次世界大戦に参戦すると、メディアは伝統的なイメージへと回帰し、『大衆』誌が描き出していたような過激なイメージは見られなくなった。アメリカ政府の絵画宣伝広報局ディレクターに任命されたチャールズ・ダナ・ギブソンが全国に掲示した戦意高揚ポスターにおいて、男性は強く冒険好きで、愛国心を持ち、戦時下の残虐行為に憤慨し、女性を守る存在として描かれた。他方、女性はそうした「男らしさ」を補完し、破壊と治癒、危険と安全、戦争と平和の両方を象徴するという、矛盾した目的を果たすイメージとなることが求められた。

ハワード・チャンドラー・クリスティの戦時ポスターに描かれた女性は、古典的だが身体のラインが強調された白い服を着て国旗を掲げていたり、羽根のある天使として両腕を広げ、手招きをしたりしている。あからさまに性的で誘惑的な魅力は、その幽玄さと神秘的な装いによって浄化された。ほとんどの戦争ポスターの女性は戦闘に参加せず、代わりに兵士たちの頭上を漂う幽霊や天使のような存在として描かれた。

第一次世界大戦ポスター、1917年

フラッパーと狂騒の20年代——6章「フラッパー」

第一次世界大戦後の雑誌には、一見対照的だが実は補完的な2種類の女性イメージが描かれた。その一つが、ジョン・ヘルド・ジュニア(John Held Jr.)が描き出した「フラッパー Flapper」である。彼は主に『LIFE』誌の表紙に、「狂騒の20年代」を象徴する奔放な女性たち——ジンを飲み、車の後部座席でキスをし、夜通し踊ること以外にやることがないような女性たち——を描いた。彼女たちの性的な自由さとは裏腹に、ヘルドの描く絵では無性的で、平坦な身体つきと長い手足を特徴としていた。

フラッパーのイメージは、雑誌や映画、大衆小説や広告などのメディアを通じて急速に広まった。アメリカ全土の若い女性たちは、そのスタイル(髪型やメイク、服装やジュエリー)だけでなく、フラッパーが物語の中で見せる生活や行動をも模倣しようとした。

例えば女優のクララ・ボウが演じるキャラクターは大抵、下層階級もしくは下層中流階級で、平均的なアメリカ人女性が自分を重ね合わせることができる存在だった。彼女たちの関心は教育や仕事よりも、自らの性的魅力によって好ましい男性を捕らえることにあったが、ヴァンプほどの危険性や社会的脅威とは見做されなかった。フラッパーが売り出したのはセックスではなく、まさに映画女優のようなセックスアピールであり、そのため、男性だけでなく女性からも支持を集めた。フラッパーは「新しい女性」を退けるというよりは、それを商業化した存在であった。

新しい家族における母親と子ども——7章「現代アメリカ家族」

第一次世界大戦後の雑誌に見られるもう一つの女性イメージは、現代的な郊外型のライフスタイルを築いた「新しい家族」における母親である。フラッパーが短い自由の後に目指すのは結婚であり、彼女たちはその新しい役割の中にも、自分自身の自由を持ち込もうとした。

ネイサ・マクメイン(Neysa McMein)は1923年から1937年まで、中流階級の読者向けの雑誌『マッコールズ McCall’s』の専属表紙アーティストとして、現代社会の中で個人として生きる「新しい女性」を描いた。マクメインは、雑誌の表紙に有名人を描いた最初のアーティストの1 人で、舞台や映画で活躍する他の華やかで本物のキャリアウーマンたちを表紙に登場させた。例えば『マッコールズ』1923年11月号には、映画女優ノーマ・タルマッジの横顔が描かれている。マクメインは、チャーミングな女友達か破壊的なヴァンプか、献身的な母親か愚かなフラッパーかという二項対立のイメージに代わる選択肢を提示した。「妻」や「母親」の役割を担う女性を描く時にも、彼女たちはあくまで自立した「個人」として、自信や勇気といった内面的な強さが表現されていた。

ジェシー・ウィルコックス・スミス(Jessie Willcox Smith)は、1918年から1933年まで家庭実用誌『グッド・ハウスキーピング Good Housekeeping』の専属表紙作家として、女性に加えて愛らしい子どもたちを描き、好評を博した。彼女の絵はポストカードや陶磁器に複製して販売され、読者の家庭に飾られた。マクメインと同様に、スミスが描く女性もまた——いかにも雑誌のカバーガールというような典型的な笑顔は見せないが——穏やかで感じの良い雰囲気を持ち、現代的でお洒落な服装をしていた。また母親と共に描かれた天使のような幼児は、全国の母親たちに深い共感を抱かせた。

このように、結婚をしてからも流行に敏感で、若々しく現代的な女性が、新しい「母親」の理想となった。大衆向け雑誌が発信する女性イメージによって中流階級の白人による郊外型のライフスタイルが理想化され、またそれが「アメリカ人」や「アメリカの家族生活」を象徴するイメージとして、自然に理解されるようになったのだ。