地方映画史研究のための方法論(2)ジョナサン・クレーリー『観察者の系譜』

見る場所を見る——鳥取の映画文化リサーチプロジェクト

「見る場所を見る——鳥取の映画文化リサーチプロジェクト」は2021年にスタートした。新聞記事や記録写真、当時を知る人へのインタビュー等をもとにして、鳥取市内にかつてあった映画館およびレンタル店を調査し、Claraさんによるイラストを通じた記憶の復元(イラストレーション・ドキュメンタリー)を試みている。2022年に第1弾の展覧会(鳥取市内編)、翌年に共同企画者の杵島和泉さんが加わって、第2弾の展覧会(米子・境港市内編)を開催した。今のところ三ヵ年計画で、2023年12月開催予定の第3弾展覧会(倉吉・郡部編)で東中西部のリサーチが一段落する予定。鳥取で自主上映活動を行う団体・個人にインタビューしたドキュメンタリー『映画愛の現在』三部作(2020)と併せて、多面的に「鳥取の地方映画史」を浮かび上がらせていけたらと考えている。

調査・研究に協力してくれる学生たちに、地方映画史を考える上で押さえておくべき理論や方法論を共有しておきたいと考え、この原稿(地方映画史研究のための方法論)を書き始めた。初回はミシェル・フーコーの考古学的方法を取り上げたので、今回はその方法を実際に視覚文化論へと応用した例として、ジョナサン・クレーリーの『観察者の系譜——視覚空間の変容とモダニティ』遠藤知巳 訳、以文社、2005年、原著初版1990年)を紹介したい。

ジョナサン・クレーリー

ジョナサン・クレーリー(Jonathan Crary、1951-)はアメリカの視覚文化史学者。1975年にコロンビア大学を卒業後、1987年に同大学で博士号取得。プリンストン大学建築学科客員教授。美術・人文系の非営利独立系出版社であるゾーン・ブックスの創設から基幹編集委員を務めている。主な著作に『観察者の系譜——視覚空間の変容とモダニティ』(以文社、2005年)、『知覚の宙吊り——注意、スペクタクル、近代文化』(平凡社、2005年)、「近代化する知覚」(『視覚論』所収、平凡社ライブラリー、2007年)、『24/7——眠らない社会』(NTT出版、2015年)などがある。

『観察者の系譜——視覚空間の変容とモダニティ』(1990)

19世紀初頭における視覚性の転換

クレーリーは『観察者の系譜——視覚空間の変容とモダニティ』(遠藤知巳 訳、以文社、2005年、原著初版1990年)において、視覚をめぐる問題にミシェル・フーコーのエピステーメー論を応用するかたちで、19世紀初頭に「視覚性visuality」の根本的な転換が起きたことを論じている。

クレーリーをはじめとする視覚論を読む上で、さしあたり押さえておくべきは「視覚vision」と「視覚性visuality」の区別。クレーリーも参加した1988年のシンポジウム「視覚と視覚性」(後にハル・フォスター編『視覚論』として書籍化。平凡社ライブラリー、2007年)において提起された語で、視覚が肉体的なメカニズムによって形成されるのに対して、視覚性は社会的・歴史的・文化的に構築される。すなわち、人間の「見ること」もまた無垢で自然な行為ではあり得ず、その時代や文化のエピステーメー(知の枠組み)に規定されているということだ。

問題提起——美術史やモダニズムの言説への批判

フーコーと同様に、クレーリーもまた従来語られてきた歴史観を批判し、独自の「切断」線を引いてみせる。

美術史やモダニズムに関する言説においては、19世紀末に視覚をめぐる「切断」があったとされている。それまではルネサンス以来の遠近法に基づく大衆的な「リアリズム」絵画が支配的な視覚モデルであったが、その時期にマネや印象主義・ポスト印象主義など前衛的な「モダニズム」の絵画が現れ、新たな視覚モデルを提示したというのが定番の説明だ。

だが一方で、19世紀から20世紀にかけては写真や映画が登場した時代であり、それらはルネサンスの遠近法と連続した「リアリズム」の視覚モデルに基づいたものだと見做されている。

ここには齟齬がある。前者の説明に従うなら、「リアリズム」は「モダニズム」の視覚モデルに転換したことになるが、後者に従うなら「リアリズム」は現在も変わらず存続していることになるからだ。これまではその齟齬を埋めるために、大衆的な視覚文化は「リアリズム」に支配されているが、前衛的な「モダニズム」の作家たちによって視覚の実験や革新が試みられてきたのだという説明が為されてきた。

だが、それは間違いであるとクレーリーは言う。実は視覚性をめぐるより重要な「切断」は19世紀初頭に生じていたのであり、後世の「モダニズム」の絵画も写真や映画などの「リアリズム」も共に、その決定的な変化の帰結と考えることができる。

観察者(observer)

時代毎の視覚性の変容を論じるために、クレーリーは「観察者 observer」という対象を仮説的に設定する。

この語を導入した意図は、第一に、本書の研究対象を「芸術家」に限定しないこと。また「観客 spectator」のように受動的な傍観者というニュアンスを持たせないようにすること。それによって、観察者は芸術家や観客のみならず、科学者や哲学者などより広範な観察主体を含む語となった。

またラテン語の「observare」は、「人の行動を何かに従わせること、応ずること」を意味している(p.21)。観察者とは、あらかじめ定められた約束事や限界の枠内で見る者である。言説や社会、技術や制度の相関関係が織りなす異種混淆的なシステムに先立って存在する観察主体を想定することはできない。

言説編成と物質的実践が交錯する場としての「視覚器具」

クレーリーは、時代毎の観察者の姿についての支配的モデルと、そうしたモデルを編成した諸条件や諸力を明らかにするために、カメラ・オブスキュラやステレオスコープなどの視覚器具を「個人の身体に直接働きかける知と権力の場」(p.24)、言説編成と物質的実践が交錯する場として論じる。

もっとも重要なのは、ここで取り上げられる視覚器具が、哲学的、科学的、美学的言説が、機械工学的技術、制度上の必要、社会-経済的な諸力といったものと重なり合う交錯地点である、ということだ。それぞれの視覚器具は、当の器具を物質性を備えたモノとして考えたり、技術史の一駒を形成するものとして考えたりできるだけではなく、それが出来事や権力のはるかに大きな配置=配列(アセンブレージ)に組み込まれている様相によって理解することもできる。

視覚の連続モデル批判

視覚や視覚性を理論化する試みの多くは、プラトンから現在に至るまでの西洋の視覚の伝統を強調する連続的な歴史観に基づいている。

19世紀における写真や映画の登場を技術的・イデオロギー的な到達地点として捉える歴史観からすると、カメラ・オブスキュラは写真用のカメラへと滑らかに進化したと考えられている。一方には、ルネサンスの遠近法から写真術までを「自然な視覚」を完全に再現しようとする流れとして捉えようとする者がおり、他方には、それらを数世紀に渡って続く政治的・社会的な権力装置として捉えようとする者がいる。立場は異なるが、両者は視覚の連続モデルを採用している点では共通している。

クレーリーはそうした視覚の連続モデルを批判する。もちろん、カメラ・オブスキュラと写真用のカメラに技術的な共通点がないわけではない。だが、言説編成と物質的実践が交錯する場としてのカメラ・オブスキュラに基づく視覚モデルは19世紀初頭に崩壊し、別の視覚モデルに取って代わられることになる。

カメラ・オブスキュラ——17〜18世紀の支配的な視覚モデル

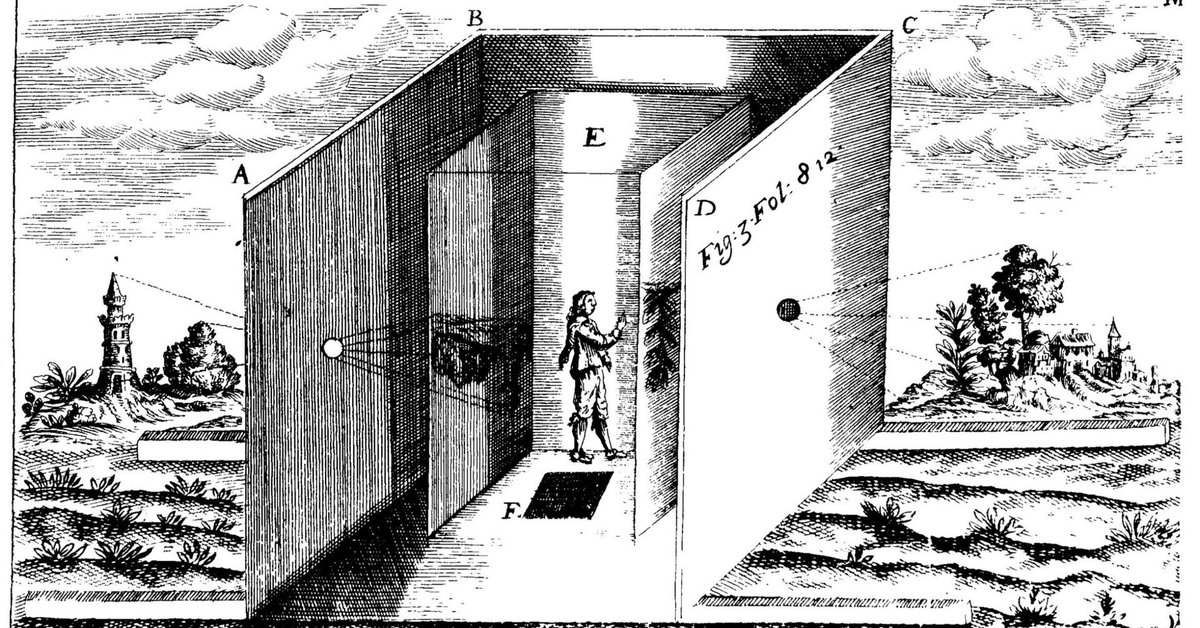

カメラ・オブスキュラ(camera obscura)

カメラ・オブスキュラは、暗く閉じた部屋に開けた一点の穴から光が差し込み、向かいの壁に外界の倒立像を映し出す光学器械である。

だがカメラ・オブスキュラは17〜18世紀において、単なる光学器械ではなく、人間の視覚の説明にもっともよく用いられた支配的なモデルでもあった。それは客観的真理を保証する装置であり、外的世界を観察するモデルとしても、反省的に自己の内的世界を観察するモデルとしても重要なものと見做されていた。

カメラ・オブスキュラは観察者を閉ざされた暗い室内に囲い込むことで、必然的に内部世界と外部世界を切り分け、私秘的で形而上学的な内面性の形象となる。例えばジョン・ロックは、『人間悟性論』(1690)でカメラ・オブスキュラの比喩を用いて、観察主体の知性の働きを空間的なものとして描き出した。

また閉鎖性や暗闇、外部からの遮断といった性質は、ルネ・デカルトが『省察』(1641)に記した「さあ私は目を閉じよう。耳をふさごう。私の五感を無視しよう」という宣言と重なり合う。単眼の穴が数学的に規定される一点に対応し、自然の法則(幾何学的光学)に基づいて世界を表象するカメラ・オブスキュラは、身体的な感覚の曖昧さを排し、精神の知覚作用によってのみ世界を知ろうとしたデカルトの探求と正確に合致している。見る行為は観察者の肉体から切り離され、非身体化されている。

カメラ・オブスキュラ的絵画——フェルメール

フェルメールの《地理学者》と《天文学者》は、デカルト的なカメラ・オブスキュラの視覚モデルを明晰に表した絵画として見ることができる。暗い室内に篭った地理学者と天文学者は、外部世界に開かれている窓ではなく、室内にある外部世界の表象(海図と天球儀)を調べることで外部世界に対する知を得ようとしている。

19世紀の視覚器具——「人間の身体」の発見

転倒の開始——ゲーテ『色彩論』

ゲーテも『色彩論』(1810)において、自らの光学研究にカメラ・オブスキュラを用いている。ところが彼は、観察者に穴を凝視するよう指示した後、その穴を塞いで部屋の一番暗いところを見つめるように言う。そうすると観察者は、丸いかたちをしたイメージが色彩を変容させながら眼前を漂うのを見ることになるだろう。

ここでカメラ・オブスキュラは、光学器械としても視覚モデルとしても、その秩序を破壊・否認されている。色彩の付いた円は、暗室の外部にも内部にもまったく対応物を持っていない。そのイメージを生み出しているのは、カメラ・オブスキュラの概念からは排除されていた観察者の主観的な身体である。

ゲーテは視覚経験の能動的な生産者としての新たな観察者像を生み出した。また彼に限らず、1820〜30年代にはヨーロッパの多くの学者が網膜残像やその色彩変化に関心を寄せるようになった。このとき、視覚モデルは従来とまったく異なるモデルに転換し、「人間の身体」やその「幻視的(ヴィジョナリー)な」能力が発見された。

グスタフ・フェヒナーなど当時の科学者の中には、網膜残像を研究するために太陽を見つめ続けて視力を著しく損なった者たちも居る。太陽を直視することによる眩惑や非理性から身を守る目的もあったカメラ・オブスキュラの覆いが取り除かれ、観察者の身体に、直接太陽の光が焼き付けられたのだ。

同時代の画家ターナーの後期の絵画は、そうした試みを視覚的に表現したものである。眩い光の中に聖書の登場人物であるモーセや天使の姿を描き込むことで、ターナーは指示対象を持たない視覚体験の自律性や抽象性、無根拠性を示そうとした。

19世紀の視覚器具

1820年代半ばの残像現象の研究の盛り上がりと共に、科学的観察のための様々な視覚器具や技法が発明された。それらは間もなく、大衆娯楽のための視覚器具へと転用されていくことになる。

ソーマトロープ(thaumatrope)

ソーマトロープは「驚異の回転板」を意味する。残像現象の実験化学的研究から生まれ、その後、1825年にジョン・パリス博士がロンドンで紹介し、好評を博した。表裏に絵が描かれた円盤の両端に紐をつけ、その紐をねじって円盤を回転させると、二枚の絵が重なり合って見える。

フェナキスティスコープ(phenakistoscope)

フェナキスティスコープは「欺く眺め」を意味する。残像実験を行なっていたベルギーの科学者ジョセフ・プラトーが1830年初頭に制作した。1833年には商品化されてロンドンで出回っている。フェナキスティスコープは、円盤の縁に近いところに絵とスリットが交互に配されている。絵の描かれた面を鏡に向けて円盤を回転させ、裏側からスリットを覗くと、鏡に映る絵が動いて見える。

ストロボスコープ(stroboscope)

ストロボスコープは、フェナキスティスコープと同時期にオーストリアの数学者ジーモン・フォン・シュタンプファーによって発明された視覚器具で、絵が動いて見える仕組みもほぼ共通している。プラトーとシュタンプファーは共に自らが映画の創始者であると主張した。

("Stroboscopic discs") an early form of moving image.

ゾートロープ(zootrope)

ゾートロープはイギリスの数学者ウィリアムG・ホーナーによって発明された視覚器具で、「生命の輪zoetrope」(生命zoe + 輪 trope)とも呼ばれる。円筒状の装置を回転させるため、複数の観客が同時に見ることができた。

Photograph © Andrew Dunn, 5 November 2004.

観察者の位置づけ

これら19世紀の視覚器具は「視覚(効果)の持続」——知覚は即時的なものではなく、感覚が素早く高速で知覚されると、ある種の混合・融合現象が起こること——という観念に依拠している。そして「視覚の持続」は、①観察者自身の網膜の変化を対象とする自己観察的な研究に加えて、②機械の力によって高速回転する車輪や歯車のような、新しい運動形態の観察という、二種類の研究課題に結びついている。

最新鋭の産業技術が当時の人々にもたらした経験が、新たな観察者の形態を形成することに深く関与しているのは間違いない。だがそれだけを特権視して、技術決定論的な思考に陥らないようにとクレーリーは注意を促す。19世紀の視覚玩具が要求する観察者の位置づけは、①大衆娯楽の観客であり、②経験科学的な観察の主体であり、③機械を動かしたり、機械の一部となって働く身体でもあるという、三つのモードの混淆である。

ステレオスコープ——19世紀における視覚映像の最も重要な形式

ステレオスコープ(Stereoscope)

クレーリーは、「写真を除けば、19世紀における視覚映像のもっとも重要な形式」(p.174)として、ステレオスコープを挙げている。

Stereograph Cards collection. http://hdl.loc.gov/loc.pnp/ppmsca.08781

ステレオスコープの起源は1920〜 30年代にかけての主観的視覚の研究と深く結びついており、イギリスの物理学者チャールズ・ホィートストーンと、スコットランドの科学者デイヴィッド・ブルースター卿がその発明に深く関わった。

19世紀以前は単眼視の視覚モデルが支配的であり、両眼視の問題は真剣に議論されて来なかった。だが1830年代に入ると、両眼視を重視した研究が大きく進展する。ホィートストーンは両眼視差(パララックス)の測定に成功し、そこから、人間の有機組織は両眼から得られた異なるイメージを単一の統一的イメージへと綜合する能力を有していると主張した。これは現在からすると当たり前のことに思えるが、当時としては従来の考え方を覆す決定的な「切断」であった。

残像現象を利用したフェナキスティスコープなどと同様に、ステレオスコープは、複数の映像(イメージ)の差異の認識によって知覚経験が生み出されるという前提に依拠している。ステレオスコープによって見られる映像は、現実には存在しない。それは観察者が複数の映像の差異を認識することの効果として呼び出される。

見る対象の不在と「視点」の廃絶

ステレオスコープの初期モデルである「ホィートストーン・ステレオスコープ」において、鑑賞者は90度の角度で設置された二枚の平面鏡に向き合い、鏡越しに両側の映像を眺めることになる。いま見ているはずの対象は眼前にはない。ここでは古典的な観察者モデルにあった遠近法的な「視点」が廃絶され、立体感や深度は主観的な出来事として経験されることになる。

継ぎ接ぎ的空間

ステレオスコープは当時の観客に強烈な現実感を与えたとされるが、その「現実効果」は物体が近景にあればあるほど強まる。手前に何もない遠景の眺望では、ほとんど立体感や奥行きの印象は生まれない。またステレオスコープの映像は多層平面的で、物体と物体との間の距離感は極めて不確かである。見た目上は、演劇の舞台装置のような書割の空間に類似している。

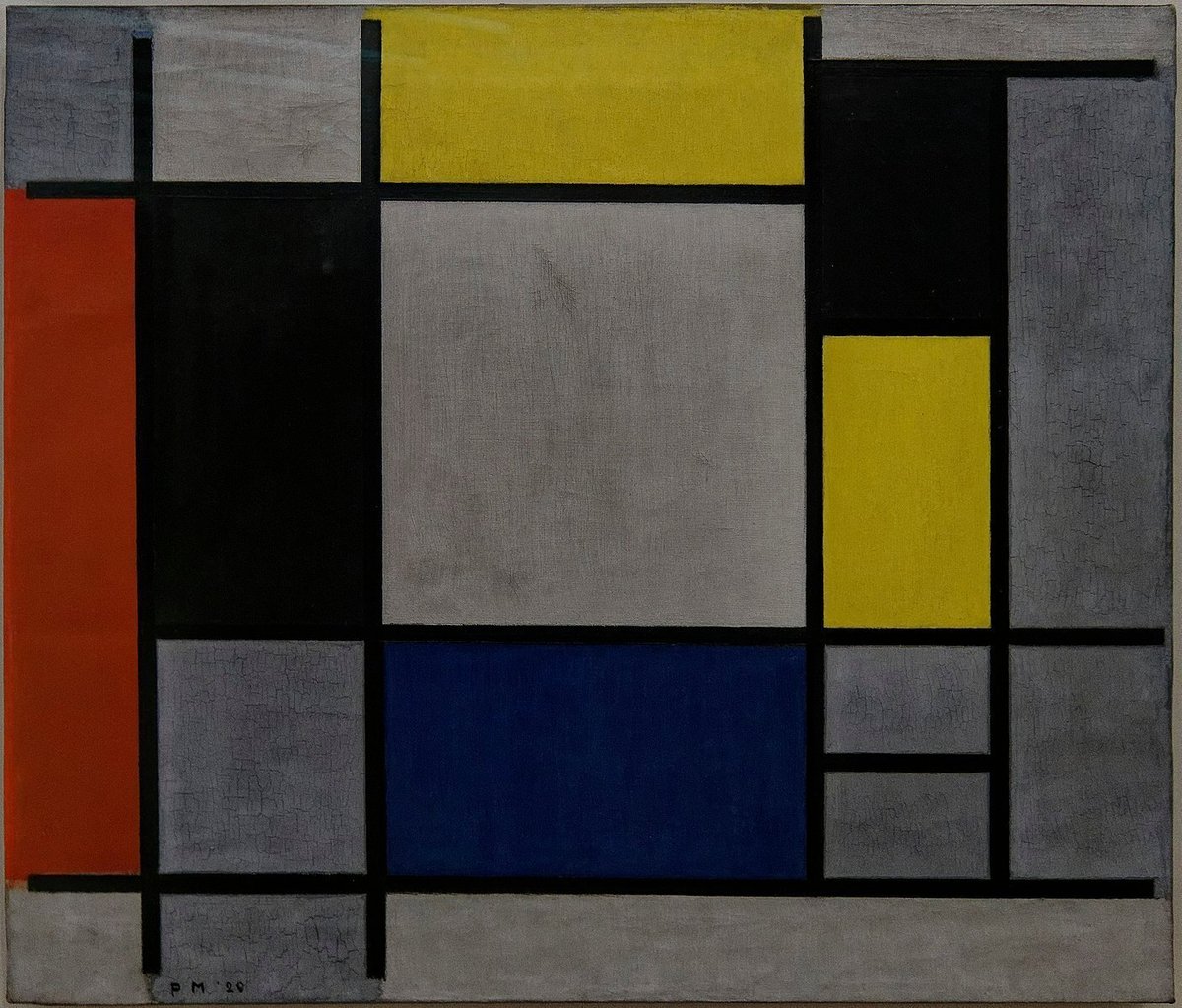

クールベやマネなど19世紀の絵画には、ステレオスコープと共通する特徴、

すなわち「立体感を与えられた深度と、切り抜かれたような平べったさ」(p.187)を寄せ集めたような空間が見られる。

視覚に包摂された触覚

ステレオスコープは、三次元的な物質感、見かけの触覚性の印象が強まるような視覚形式を提供した。

ステレオスコープの映像は二重の意味で「猥雑 obscene」である。それは文字通り情景に逆らい(ob-scene)、見る者と見られるものの間の情景的な距離を遮断してしまう。そして触感的なイメージは、それを所有する欲望を掻き立てる。19世紀が進むにつれ、ステレオスコープはポルノグラフィックな写真映像で溢れかえることになった。

19世紀以前にも視覚と触覚は結び付けられていたが、そこでは触覚としての視覚という概念が優位だった。そこでは、デカルト『屈折光学』(1637)の挿絵が示すように、見る者から独立して成立している対象があることを前提とし、その対象に触れるようにして見ることが想定されていた。

ところがステレオスコープでは、観察者は主観的に作り出した映像を見ているのであり、厳密に言えば見る対象は不在である。触覚は視覚の内部に包摂され、純粋に視覚的な経験へと変容を遂げた。五感は相補的なものではなく、それぞれ自律したものとして捉えられるようになった。

身体の直接的参入——眼と視覚機器の換喩的関係

古典的な視覚モデルにおいて、カメラ・オブスキュラは「理想的な眼」という観念を表していた。眼とカメラ・オブスキュラの関係は、概念上の類似性で結びつけられた隠喩的(メタフォリック)なものだった。

それに対して、眼と19世紀の視覚器具の関係は換喩的(メトニミック)である。すなわち、両者は同一の平面上に位置づけられた二つの道具となり、共に作業したり補い合ったりする。「人間の身体」は機械の中に組み込まれ、迫真的な映像を生産する視覚装置の一部となった。

装置から幻劇(ファンタスマゴリア)へ

幻劇——映像の生産過程の隠蔽

19世紀末から20世紀にかけて、ステレオスコープの売上は著しく減少していった。その原因について、低俗な印象が付きまとってしまったためだとか、他の視覚機器への連続的な発展過程の一端として役割を終えたのだと説明されるが、クレーリーはそれらの説に異を唱える。

テオドール・アドルノやヴァルター・ベンヤミンによれば、1850年代以降は「幻劇的」な映像が隆盛する。「幻劇(ファンタスマゴリア fantasmagorie)」とは、1790年代から1800年代初頭に行われた幻灯の上映形式で、幻灯自体を観客には見えないようにするため、舞台後方から投影することに特徴がある。映像を生産する機械の働きを生産された映像によって隠蔽することによって、映像が世界の模像であると同時に独立した現実でもあるという幻想=錯覚(イリュージョン)が完成する。

観察者の身体と視覚装置の協同関係に依拠していたステレオスコープは、映像の生産過程の隠蔽をより完全に成し遂げる他の映像形式の前に屈することになる。

写真と写真機の「リアリズム」——古典的視覚モデルの新たなかたちでの復活

生産過程を隠蔽した「幻視的」な映像、とりわけ支配的な視覚的消費のモードとなった「写真」は、カメラ・オブスキュラ的な視覚モデルの非身体的で「自由」な主体像を復活させ、遠近法的な「リアリズム」の絵画と連続性を持っているかのように見える。写真機(カメラ)は観察者と世界を結びつける透明で非身体的な媒介者のように装っている。

だがそれは見かけ上だけのことであり、単純に古典的な視覚モデルに先祖返りしたわけではない。カメラ・オブスクラが観察者の眼と隠喩的(メタフォリック)な関係を結んでいたのに対して、写真機(カメラ)と観察者の関係は、互いに同一平面上に位置づけられた二つの道具として、共に作業したり補い合ったりする換喩的(メトニミック)な関係である。そこには、19世紀に発見された「人間の身体」が確かに埋め込まれている。

Attribution: Image courtesy of Heritage Auctions

「モダニズム」の絵画——指示対象を持たないイメージの氾濫

カメラ・オブスキュラ的な視覚モデルの衰退によって、眼は現実世界を叙述する存在ではなくなり、人間の身体の内部で展開する主観的な視覚が問題化されるようになった。後世の「モダニズム」の芸術表現も、その決定的な変化の帰結である。

18世紀の画家ジャン・シメオン・シャルダンは、セザンヌと同様に「触覚的」な画家として語られるが、その内実は大きく異なる。セザンヌの絵画が身体内部に生じる知覚経験の表現や筆跡の物質感によって特徴づけられるのに対して、シャルダンの絵画は、対象を観察することで得られる感覚的な知と、形而上学的で理性的な知が不可分に結びついている。視覚は触覚のように振る舞って、対象をくまなく探査的に描き出しており、その絵画世界に真空はなく、粒子状の物質で満たされているかのような印象を与える。

モダニズム絵画における支持体の平面性や筆跡の強調、絵画的イリュージョンの排除により指示対象を持たない自律的なイメージは、①人間の身体の内部で展開する主観的な視覚の発見と、②映像を生産する機械や身体の隠蔽という、二つのプロセスによって可能になった。そしてこうした視覚性の変容は、芸術に限らず、現在の視覚文化の中で「見る」ことや指示対象の存在に依拠しない多様なイメージが氾濫することになった背景の一部でもあるだろう。

地方映画史研究への応用

大久保遼『映像のアルケオロジー』(2015)

クレーリーの『観察者の系譜』は、フーコーのエピステーメー論を視覚文化論へと応用したものであり、フーコー自身の著作よりも直接的に映画(史)研究とのつながりを見出すことができるだろう。

例えば大久保遼は『映像のアルケオロジー——視覚理論・光学メディア・映像文化』(青弓社、2015年)において、様々な映像が遍在する現在の状況を考えるために、映画やテレビの時代よりもむしろ「初期映画」や「映画以前」の時代の——幻灯(幻燈)や連鎖劇など——多様な視覚装置や上映形態を「映像文化Screen Culture」として捉え、それらと日本の近代との関係を考察する。

この研究を進めるための重要な参照項として、大久保はチャールズ・マッサーとジョナサン・クレーリー、そしてミシェル・ド・セルトーの名を挙げている。

チャールズ・マッサーが提唱した「スクリーン・プラクティス Screen Practice」は「映像とテクノロジー、語り、音楽、音響効果などから構成される文化的実践」(『映像のアルケオロジー』p.22)と定義され、映画を新しいメディアや唯一の上映形態としてではなく、それ以前から存在した様々な映像実践や、同時代的な大衆文化との影響関係の中で把握することを可能にする。加えてスクリーン・プラクティスは、それ自体で独立した実践ではない。クレーリーがカメラ・オブスキュラなどの視覚装置について論じたように、「映像の投影を可能にする光学装置を結節点として、科学的言説と見る者の身体、社会的な諸力とが交差する場所」(『映像のアルケオロジー』p.26)として捉える必要がある。

大久保はクレーリーの方法を導入しつつも、その方法が「視覚理論の探究と光学装置の開発とが循環的な関係にあった西洋近代に適合的な把握」(p.26)であることに注意を促す。またクレーリーの関心は言説編成の変化に偏重しており、現実に営まれている具体的な諸実践を軽視していると批判する。ミシェル・ド・セルトーがフーコーを批判して言うように、言説や装置によって編成された秩序の中にも、それに従いつつ反転させる無数の実践があるはずだ。大久保はそうした「具体的なプラクティスの領域にこそ、西洋近代に由来するメディア・科学と対峙し、折衝を続けた日本近代という地域固有(ヴァナキュラー)な近代性の経験が集約的に現れている」(p.27)と述べている。このことは、「日本」という枠組みよりもさらにローカルな問題を扱う地方映画史を記述する上でもクリティカルな問題意識であると言えよう。