高エビデンスレベル論文が示す吃音改善の可能性

はじめに

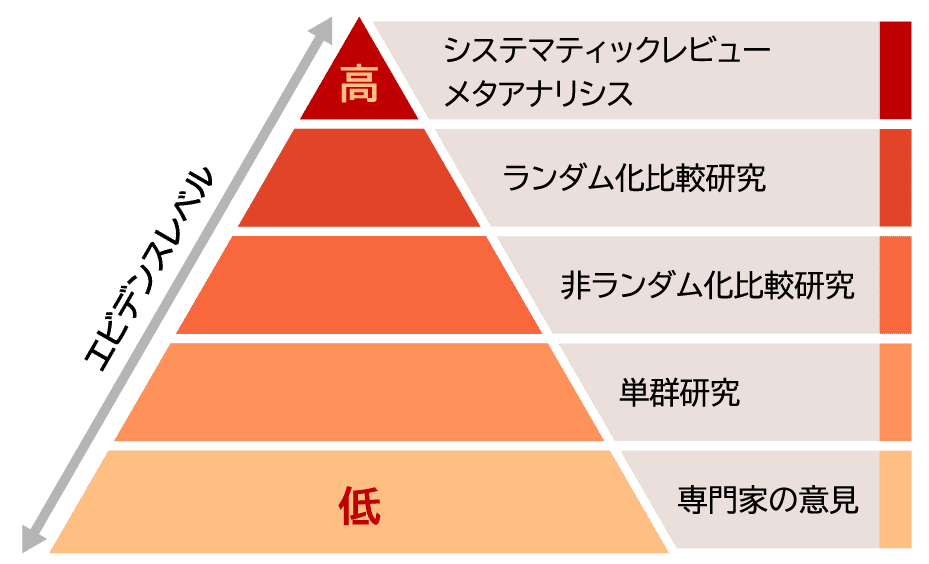

研究や臨床試験にはエビデンスレベルというものがあります。

エビデンスレベルとは、効果を推定した際のエビデンス(証拠・根拠)がどの程度十分であるかを示す指標で、高いほど信頼できることを示します。

下図はエビデンスレベルをピラミッドで表した図です。

専門家の意見が最もエビデンスレベルが低く、システマティックレビューとメタアナリシスが最も高いとされています。

システマティックレビューとメタアナリシスは、簡単に言うと、色々な質の高い研究を調べまくって分析したよ!ってやつです。

実は吃音研究でも、システマティックレビューやメタアナリシスがあります。これらの信頼度が非常に高い研究が、吃音改善の可能性をどう結論付けているのか見ていきます。

研究① A systematic review of interventions for adults who stutter

発話訓練の効果

研究によれば、発話訓練によって吃音の頻度が平均で50〜57%減少すると示されました。ただ、非吃音者と同じレベルまで吃音を減少させることは難しいとされています。

経頭蓋直流電流刺激(tDCS)の効果

経頭蓋直流電流刺激(tDCS)は、脳の特定の領域に微弱な電流を流すことで、神経の活動を調節し、吃音を軽減しようとする治療法です。

tDCSの使用は比較的新しいアプローチであり、そのエビデンスはまだ限られていますが、tDCSを用いた治療により吃音の頻度が22〜27%減少したことが報告されています。

認知行動療法(CBT)との組み合わせ

治療前に社会不安障害と診断された患者の2/3が、CBTと発話訓練を組み合わせた治療後12ヶ月で、社会不安障害の診断から外れました。また、患者が回避行動を取る頻度が大幅に減少しました。これにより、日常生活での社会的参加が向上しました。さらに、吃音に対する否定的な考え方が減少し、自己効力感が向上しました。

※認知行動療法は下記記事にて解説しています。

遠隔医療(Telehealth)を用いた治療

遠隔医療(Telehealth)は、対面での治療を受けることが難しい患者に対して、オンラインを通じて吃音治療を提供する方法です。遠隔での治療効果は対面での治療と同程度であることが示されました。

研究② Effectiveness of behavioral stuttering treatment: A systematic review and meta-analysis.

この研究は、発話訓練のような行動療法が吃音治療にどれほど効果的であるかを分析したもので、研究方法から結果、臨床的意義まで詳細に検討しています。

分析の結果、治療を受けたグループの効果量は0.91と計算されました。この数値は、治療を受けた吃音者が、治療を受けていない場合に比べて、発話の流暢さが大幅に改善されることを示しています。

効果量0.91は、「大きな効果」を示すとされ、人間の行動介入研究において非常に有意義な結果です。

※効果量の解釈には、一般的に以下のような基準が使用されます。

0.2: 小さい効果(Small effect)

0.5: 中程度の効果(Medium effect)

0.8以上: 大きい効果(Large effect)

この基準に基づくと、効果量0.91は「大きい効果」に分類されます。

研究③ Non-pharmacological treatments for stuttering in children and adults: a systematic review and evaluation of clinical effectiveness, and exploration of barriers to successful outcomes

この研究は、吃音治療のための非薬理学的アプローチの効果を評価し、その成功を妨げる要因も明らかにしようとしています。

Prolonged Speech Therapy

レビューに含まれた複数の研究で、Prolonged Speechは一定の効果を示しており、特に成人の吃音者に対して顕著な改善が見られました。

※Prolonged Speechは過去記事にて解説しています。

主な効果

吃音の頻度が顕著に減少。

発話の流暢さが改善。

患者の自信や社会的スキルが向上。

しかし、治療効果は個々の患者によって異なり、一部の患者では効果が限定的であることが報告されています。

認知行動療法 (Cognitive Behavioral Therapy, CBT)

認知行動療法は、吃音者が持つ否定的な思考パターンを修正し、発話に対する不安や恐怖を軽減することを目的としています。特に、社交不安障害を伴う成人の吃音者に対して有効であることが示されています。

主な効果

社交不安の軽減。

発話時の心理的負担が減少。

発話の自信が増加。

一方で、発話の流暢さそのものには直接的な影響を与えない場合も多く、発話の物理的な改善は他の治療法と組み合わせることで効果が期待されます。

言語療法と行動変容(吃音緩和)法

これらの治療法は、発話の流暢さを改善するために、発話のタイミングやリズム、呼吸法などに焦点を当てます。多くの研究で、これらのアプローチが特に子供の吃音治療において効果的であることが示されています。

主な効果:

子供の発話の流暢さが向上。

治療後のフォローアップで効果が持続。

ただし、治療の効果は年齢や発症の時期に大きく依存し、早期介入が特に効果的であることが示唆されています。

親の関与や社会的支援

子供の吃音治療において、親の積極的な関与や社会的支援が重要な役割を果たすことが確認されています。親が治療プロセスに積極的に関与することで、治療効果が増大し、子供の自己肯定感や社会的スキルの向上が見られます。

主な効果

親のサポートが治療の成功率を高める。

社会的スキルや自己効力感が向上。

一方で、家庭環境や社会的ネットワークが十分でない場合、治療効果が制限される可能性があります。

成功の障壁と要因

多くの研究で、治療の継続が成功に重要であることが指摘されています。しかし、治療の継続が難しい場合や、患者が治療に積極的に取り組めない場合、効果が低減することが確認されています。

日常生活への効果の反映

一部の研究では、治療が臨床環境では効果的であっても、日常生活においてその効果が反映されない場合があることが報告されています。これは、治療が現実世界のコミュニケーション状況を十分に再現していないことが一因です。

主な障壁:

臨床環境と現実とのギャップ。

治療効果が長期にわたって維持されない場合がある。

文化的・社会的要因

文化的な違いや社会的な支援体制の不足が、治療の成功を妨げる要因となることもあります。特に、文化的に吃音に対する理解や支援が十分でない地域では、治療の効果が制限されることがあります。

主な障壁:

文化的な吃音に対する偏見。

社会的支援やネットワークの不足。

まとめ

発話訓練により吃音の頻度が減少する

認知行動療法のような心理訓練で社交不安傾向が軽減する

治療を受けた吃音者は、治療を受けていない吃音者と比べて、発話の流暢さが大幅に改善される

訓練を継続することと、それを実際の生活にも積極的に応用することが大事

親の支援や社会的な支援体制も重要

参考文献

1)Brignell, A., Krahe, M., Downes, M., Kefalianos, E., Reilly, S., & Morgan, A. T. (2020). A systematic review of interventions for adults who stutter. Journal of Fluency Disorders, 64, 105766.

2)Herder, C., Howard, C., Nye, C., & Vanryckeghem, M. (2006). Effectiveness of behavioral stuttering treatment: A systematic review and meta-analysis. Contemporary Issues in Communication Science and Disorders, 33(1), 61-73.

3)Brignell, A., Krahe, M., Downes, M., Kefalianos, E., & Morgan, A. T. (2021). Non-pharmacological treatments for stuttering in children and adults: A systematic review and evaluation of clinical effectiveness, and exploration of barriers to successful outcomes. Journal of Fluency Disorders, 68, 105821.