豆の絵文字を一番よく使うのは腎臓内科専門医ではない、説。

医師の皆さんは、いつ、どうやって自分の専門科を選んでいるのだろうか?

私はというと、当時皆と同じタイミング(研修医2年目)で決められなかった。1年余分に悩んだのね。(その間総合内科的なことをやった。)

膠原病内科医としての道を選んだのは医師4年目からでした。

色々悩んだような気もするけれど、最終的に選択に至った理由は大きく2つ、かな。

自分の目に見えるものより少しミクロな世界で考える事が好きだなって思ったことと、心に残る患者さん達との出会いがあったから、だったかと思う。

誰しもそういった心に残ったり心を動かされたりした出来事があって、色んな道を選択してきているのではないかなー。

そうして今も小さな選択を積み重ねているんだな。

*****

そんなこんなで今いる現在。

振り返るとSLEの治療はここ数年でも変わってきていると思う。

あの頃にどんな内容の治療をしていたのか、研修医だった頃の記憶はあまりないが(数週間おきに科が変わるのって大変だったなぁという遠い記憶はある…)、私が専門医になった頃からでさえ変わってきているのがわかる。

ということで、ちょっと気になったものに目を通してみた。

2024 APLARのLupus Nephritis 治療推奨

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1756-185X.70021

背景

・ループス腎炎はSLEの臓器病変の中でも予後に影響する重要臓器病変である。

・ループス腎炎の予後は人種によって異なることが報告されており、アジア人では白人と比較して、疾患活動性が高く、予後にも影響を及ぼすことが報告される。

基本的な原則

・治療方針は地域性も考慮し、shared-decisionで選択する。

・最適な治療選択のため専門家へ紹介する。

・治療のゴールは、症状の改善、腎寛解、長期的な腎保護、腎炎やその他臓器病変の再燃を防ぐ、有害事象を防ぐため治療を最適量に(ステロイド量を最小に)、Qo Lを含む予後の改善。

・治療は寛解導入→維持期を含む。

・治療アドヒアランスはモニターされるべき。

スクリーニング、診断、モニタリングについて

・体重、BMI、血圧、臨床症状を毎回確認すること。

・尿蛋白(スポットUpro/Creか24時間蓄尿)と血清Cre、Alb、eGFR、抗dsDNA抗体、補体は定期的に確認すること。尿沈渣は活動性の腎炎が疑われた際に確認すること。

・活動性のある腎炎合併患者の外来は頻回にフォローすること(1-4週おき)、落ち着いていたら3-6Mでも良い。

・腎生検を考慮すべき状況

→持続的な尿蛋白>= 1g/24hr (or uP/Cr)

→持続的な尿蛋白 >= 0.5g/24hr (or uP/Cr)かつ活動性の尿沈渣所見(血尿、膿尿、細胞性円柱)

→原因不明の腎機能・eGFRの低下

・腎病理はISN/RPS分類に基づくこと。

・NIH activity/chronicity scoreを考慮すること。

・その他病理学的炎症所見、血栓、血管病変なども検討すること。

寛解導入療法

・以下の場合免疫抑制療法を行う。

→ISN/RPS class III or IV (±V)

→pure Vで著明な尿蛋白(uP/Cr 2mg/mg以上と低Alb)がある

→ISN/RPS class I/IIで著明なポドサイト障害やネフローゼレベルの尿蛋白

・腎生検ができない場合には臨床所見で判断する。

ISN/RPS class III/IV±Vの寛解導入療法治療選択

・中等量ステロイド+免疫抑制薬の併用を推奨

(1) ステロイド+MMF or IVCY (0.5-1.0g/m2 monthly 6回) or カルシニューリン阻害

(2) 代替選択肢 ステロイド+低用量IVCY (500mg/2wk 6回)

・目標;3ヶ月でuP/Crの25%改善、6ヶ月で50%改善、12ヶ月で<0.75mg/mgに。

ISN/RPS class pure Vの寛解導入療法治療選択

・ARB、ACEiの適切な使用

(1) ステロイド+MMF or カルシニューリン阻害

・代替選択肢 ステロイド+アザチオプリン or IVCY 6回 or 低用量MMF+タクロリムス

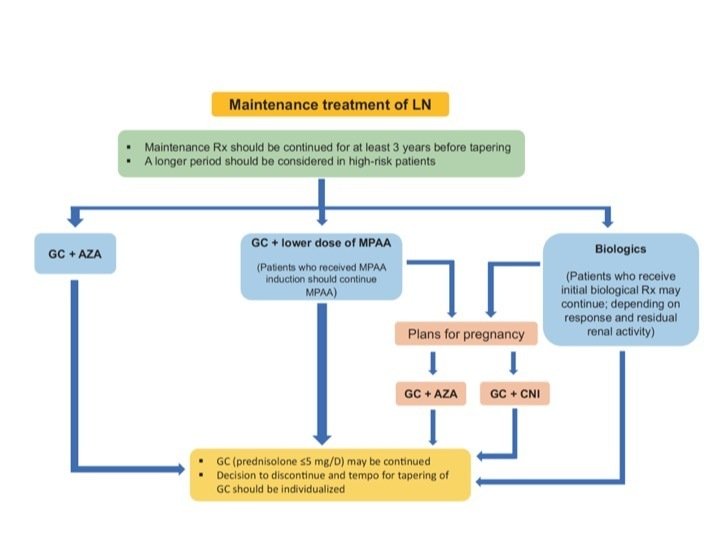

維持療法

・寛解導入の目標が達成した後に移行する。

・維持療法は最低3年、ハイリスクでは長めに考慮することも検討。

(1) 低用量MMF or アザチオプリン

・寛解導入でMMFを使用した人はアザチオプリンへのスイッチでなくMMFで維持する。

・妊娠を計画する際にはアザチオプリンかカルシニューリン阻害薬がよい。

・低用量ステロイド(5mg/day以下)は維持療法として継続してもよい。中止するかどうかは個々に検討する。

・生物学的製剤を継続するかどうかは治療反応性や腎予備能を考慮して判断する。

ハイリスクの場合

・以下がハイリスク因子である…eGFRの低下、ネフローゼレベルの蛋白尿、ハイリスク病理所見(半月体形成、フィブリノイド壊死、TMA、重度尿細管間質炎)、初期寛解導入に抵抗性、頻回の再燃

・免疫抑制療法にも関わらず腎機能や腎炎の活動性が悪化する際、再燃する際、免疫抑制薬のスイッチを検討する際の参考として腎生検の再試行を検討する。

・ハイリスクにはより積極的な治療を検討する。

・ハイリスクの際の選択肢

→ステロイド+ a) IVCY(5-1.0g/m2 monthly 6回)、 b) 低用量MMF+カルシニューリン阻害、 c) MMFかEuro-Lupus IVCYとベンリスタ併用

・初期の寛解導入療法に抵抗性の場合、MMF、カルシニューリン阻害、IVCYの間でスイッチすることは検討しても良い。

・代替選択肢

a) カルシニューリン阻害にMMFを追加(その逆も)、b) RTX追加(1g IV, 2-weekly 2回)、c) MMFにベンリスタ追加またはEuro-lupus IVCY

その他

・HCQは全員に

・生活指導;禁煙、食生活、運動(BMI管理)

・ACEi、ARBは腎炎全員に

・aPL nephropathyの関与が疑わしい場合は抗凝固薬を検討

・血圧<130/80mmHg目標

・脂質;LDL<100mg/dl目標(MACE既往があれば<70mg/dl目標)

・カルシウムとVitD投与、骨密度確認

・薬の副作用をフォローする。

腎代替療法

・どのような腎代替療法も適応がある。

・維持透析の際には、腎以外の臓器病変に注意して免疫抑制療法を漸減してもよい。

・腎以外の臓器病変がない場合には腎移植を検討する。

個人的な興味として

最近ACRの腎炎ガイドライン案が発表されていたので、まだそちらはpublishされていないが、治療内容に関して比べてみて気がついた事をメモする。

他も細かいところは色々あるがとりあえず大きなところだけ。

参考に↓

<III/IVの寛解導入療法について>

・ステロイドの投与量

→APLARはACRと異なりパルスの推奨が弱い。ステロイド使用量は”中等量”と記載している。

・DUAL? TRIPLE?

→ACRはTRIPLEを押してきたがAPLARはまずDUALのよう。しかもMMF,IVCYと並列にカルシニューリン阻害薬がある!APLARではハイリスク所見があればTRIPLEの選択肢が出てくるよう。

<pure Vの寛解導入療法について>

・蛋白尿の程度

→ACRでは尿蛋白1g/g以上でTRIPLE、未満でもステロイド単剤かDUAL治療を推奨しているがAPLARは2.0mg/mg(←単位の記載も違うのね)で治療を推奨している。

・ステロイド投与量

→ACRは1g/g以上でパルスの記載あり、APLARはない。

<維持療法について>

・ステロイドの投与量

→ACRは6MでPSL 5mg/day以下を目指せ、とあるがAPLARは5mg/dayなら維持しても良いかも、とやや寛容。

*****

感想;

実は初めてAPLARのガイドラインなるものに目を通したのだが(ごめんなさい、すみません)、割と違いがあるんだな、と。

色々な意見があるかもしれないが、結局は”分類基準”と同様に、目の前の個々のケースに対してこれらのエビデンスを知った上で、互いにどれがベストか選択・判断していくという事なのかな。

特にアジア圏は多様性が大きく、全ての治療選択肢が選べない地域も多いんだとか聞いた(新規バイオが使えない、とか。でも逆にリツキサンは安くて結構使えるって聞いた。)。腎生検や、そもそも専門家へのアクセスも困難な地域もあるかもしれないし、そういうところも含めて均一性をなるべく保つ目的と考えると選択肢は多いほど良いのかもしれない、やや寛容めな雰囲気が良いのかもしれない?

一方我々にとっては?というと…忙しい中で、APLARまで全てに目を通すことは億劫だと思う人がいても理解はできる。

(日本のガイドラインは絶対に目を通すとして、昨今のupdateだとACRのダイジェスト版とKDIGOなどもあるので。EULARの直近はSLE全体のだが腎炎のパートもあるし。)

そして、専門医へのアクセスや検査・治療選択が比較的困らない環境かと想定すると、こちらは各ガイドラインを知った上で、状況に応じて選択のできる力と物理的余力のある方向けかもしれないねぇ。

ただアジア独自のエビデンスやガイドラインを打ち出していくことは、大変意味のあることだとは個人的に思う。(ので私は、今後はちゃんと目を通し、たい…。)

そう。

原則の通り、餅は餅屋さん、かしら。

そういえば先日おでんのキンチャクを英語でなんて言うかわからなくて

“This is…Mochi!”って言ったんだけど、何て言えばよかったんだろう(・・?)

ちなみに、“ (一口食べた後)…cornstarch?”っていう感想が返ってきた。

はい、そんな感じで。

本当はもうちょっと自分が悩んで選択したことについて書こうかと思ったんだけど、今回の内容に色々と持っていかれてしまった(←?

前置きが全然回収できなかったわ。

では、おわりー。