2023年 久留米大学附設中 算数分析

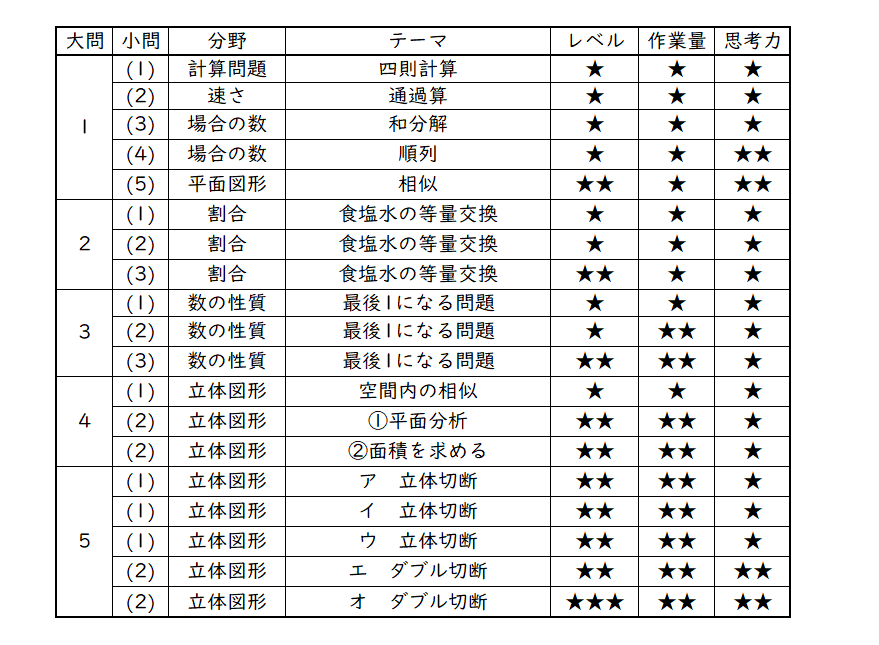

設問分析

2023年の入試では、受験者平均点が42.9%、合格者平均点が60.0%という結果でした。どの設問も、基本的な問題を上手にひねった問題であり受験生の腕が問われた問題であったことから平均点が下がったのだと予想されます。

大問1 小問集合

(3)(4)ともにそこまで難しくはなく、正確に処理したい。(5)のDEは少し応用。角の二等分線の性質と、相似を上手く用いて答えを導きたい。

大問2 食塩水

等量交換はどの学校でも頻出。(3)のみ、少し問われ方が変わっているが、確実に正解したい。

大問3 数の性質

条件設定を含めて、どこまで正解できるか。合否を分ける大問だと予想される。事前にしっかり練習しておくことで自信をつけておきたい。「奇数なら+1し、偶数なら÷2をする・・」といった操作系の問題は2023年もよく出題されたテーマである。

大問4 立体図形

立体図形といっておきながら、半分は平面図形の問題。空間内での位置を相似を用いて探しながら最終的に切断面の面積を求める問題。一つ一つの要素は基礎的だが、苦手意識を持っていると厳しいか。差がつきやすい問題。

大問5 立体図形

今度は本格的な立体図形の切断。細かい部分まで配慮しないとごっそり失点してしまう。(2)の(エ)の立体は有名な形。条項受験生は確実に解けるようにしておこう。過去には洛南中でも見たかな・・・。

久留米大附設中合格のために

今年の問題は、算数が得意な受験生と算数が不得意な受験生で差がつきやすかったと思います。それは、すべての大問が奇をてらうことなく発展的な視点から問うているものばかりだったからです。算数が得意な子は楽しかったことでしょう。

一方で、典型題を丸暗記で学習してしまった受験生には辛かった試験だとも思います。大問3での丁寧な作業力、大問4,5での丁寧な分析、作図力が問われていたことから、日頃から高いレベルで学習しておくことが合格につながることと思います。

他校の記事でもお話していますが、「答えが合っていればいい」ではなく、「こういう分析力、思考力、作業力を身につければいい」という算数的な視点と、そこから答えを求めきる計算力を養っていきましょう。