良い音がする木製三味線とは?

前回の記事で、「良い音がするゴッタン」とはどういうものか、あるいはどうやって作ればよいのか、というお話を書きました。

今回はその「補足」をまとめてゆきます。

前回の結論的には「ゴッタンや三味線楽器は、ドロンコーン型のスピーカーの構造になっている」ということでした。そのため、表板で弦の振動が発生した場合、表板はそれを全体で「響かせる」と同時に、裏板がそれを減衰させずに「受ける」ことが大事である、という原理になったわけです。

表板と裏板が強調して振動することで、良い音や大きな音が出ることにつながる、ということですね。

とまあ、「ゴッタン」という楽器に関してはそうなのですが、「良い音を出す木製楽器を作ろうとした場合、いちばん手っ取り早いのは”穴を開けることだ”ということも前回お話しました。

これは一般的には「サウンドホール」と呼ばれますが、私が作っている木製三味線の大半や、兵庫県立並木道中央公演さんで実施していた「シャミレレ講座」では、参加者のみなさんに、自由な形で表板を切り抜いてもらって、サウンドホールを開けた楽器を作っていました。

電動糸鋸で、薄い板に穴を開けて切り抜いてゆくわけですが、大人のみなさんも小学校以来の体験なので、わーわー、きゃーきゃー言いながら楽しんでおられたのが思い出です。

さて、サウンドホールは「音が出てくる穴」と誤解されがちですが、その役割はただ単純に「音が出てくる」ということだけではありません。実はその役割は3分の1ほどで、別の働きがあるのです。

そのひとつは前回お話したように「圧力を逃す」ということでした。

弦はブリッジの上に乗っており、表板を振動させ、増幅します。その時密閉された箱に表板が貼られていると、中の空気が逃げ道なく右往左往するので、音が減衰します。なので、「空気抜きの穴」が必要になり、穴が開いているだけで役に立つのです。

そして、もっと重要な役目として「穴が開いていると低音が増強される」ということがあります。

これは現代においては「スピーカー設計理論」において、かなり探求が進んでいて、70年代とか80年代に、アマチュアからプロまでが「どんなスピーカーであれば良い音で聴けるのだろうか」という試行錯誤が山ほどなされました。

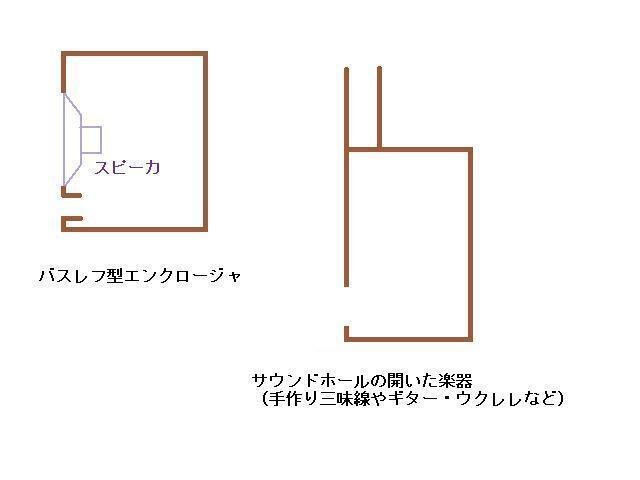

専門的には「穴を開けた箱」は「バスレフ型エンクロージャ」と呼びます。本来のバスレフは、穴とそこから伸びた筒がセットなのですが、板の厚みが「ごく短い筒」として作用するので、木製三味線やギターなどの場合は、「穴が開いているだけでバスレフ型として機能する」ことになります。

これは、ブリッジで発生した音が、表板を振動させ、胴の内部の空気に伝達されます。その内部の音が、いったん箱の内部で反射して、もう一度表板に開いた穴から出てくる時に、低音が増強される形で放出されるようになっています。

共振周波数の関係で、生音よりも低音が膨らむということがわかっています。

ギターはともかく、三味線系の楽器は、もともとの音が細く、余韻も少ない傾向にあります。

そのため、「ペンペン・ベンベン」と表現されるように、アタックの強い音だけが先鋭化するのですが、木製三味線をバスレフにすると、深い低音と余韻が生まれます。

===========

余談ながら、スピーカーには「後面開放型」というのがあって、表板だけで裏板がない箱の形をしています。

沖縄三線のプロの方は、民謡酒場などで「アンプ」を併用して弾き語りをする場合は、裏の皮を切り落としてすっからかんにする人が多いのですが、これは「共振をそもそもなくしていまい、ハウリングを防止する」ためにやっています。

この場合は、ブリッジを通じてやってきた弦の音が純粋に近い形で広がります。ピュアなサウンド、という感じですね。

右図は、参考として挙げた「密閉型」スピーカーの模式図ですが、実際にはゴッタンはこれではなく「ドロンコーン型」として作動しています。

ただ、あまり経験のない作り手が、みよう見真似でゴッタンを作ってしまうと、結果として「密閉」してしまっただけの楽器が出来上がることも、あるかもしれません(苦笑)

密閉型の特徴は「素直だけれど、詰まった音がする」と一般によく言われます。なるほど、ゴッタンの要素が、見え隠れしていると思いませんか?

(おしまい)