みなとく散歩「新橋」編

2024年6月8日10:30-12:00

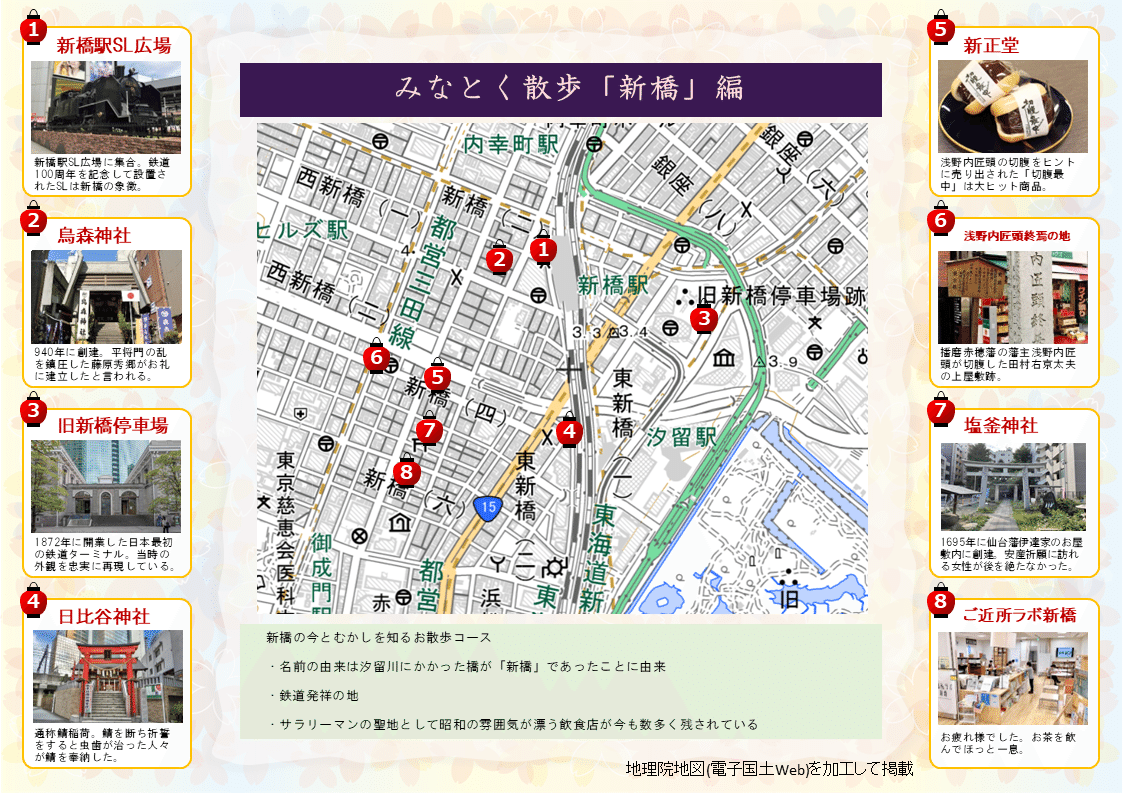

新橋の今とむかしを知るお散歩コース

新橋とは・・

・名前の由来は汐留川にかかった橋が「新橋」であったことに由来

・鉄道発祥の地

・サラリーマンの聖地として昭和の雰囲気が漂う飲食店が数多くある

①新橋駅SL広場

1872年、新橋と横浜をつなぐ日本初の鉄道路線が開業。ここで言う新橋はのちの汐留駅、横浜は現桜木町駅の位置にある。ちょっとややこしい。

・C11292 広場にあるSL車体

1972年、鉄道100年を記念し新橋駅前に設置された。毎日12時、15時、18時に汽笛が鳴る。

戦争末期の物資が少ない頃に作られ、誕生後すぐに山陽本線の姫路機関区に配属となり、中国地方のローカル線(播担線や姫新線)などを走った。

最初から最後まで一つの機関区にいた珍しい機関車。

有名な靴磨きの中村幸子さんを探したが、この日はお会いできず。

1971年、この地で靴磨きを始め現在91歳。5人の子と8人の孫を育て上げた。靴磨きは1回約20分500円とのこと。

・ニュー新橋ビル

1971年、開業。地上11階、地下4階建て。

4階から地下1階にかけて約350の店舗が入居する。

5階より上はオフィスと住居で、約150の事務所が入っている。

この辺りは終戦直後の闇市の流れをくんだ「マーケット」と呼ばれる木造の小さな建物や長屋が密集した飲食店街だった。その後東京都主導で再開発ビルとして新橋駅前ビルとともにマーケットの店は集約された。現在ビルは老朽化で再び再開発を計画中。桜田公園も対象として30階建ての高層ビル2棟の建設が構想されている。4-5年後に解体、32年再開発完了予定。

ちなみにビル2階にあるマッサージ屋「神の手」はなかなかの評判。

堀ちえみさんのブログでも登場。

②烏森神社

必勝祈願、商売繁盛、技芸上達、家内安全。技芸があるのは珍しい。

940年、東国で平将門が乱を起こした時、藤原秀郷が武州のある稲荷に戦勝を祈願したところ白狐がやってきて白羽の矢を与えた。

秀郷は速やかに東夷を鎮めることができたお礼に一社を勧請しようとしたところ、夢に白狐が現れて神鳥の群がる所が霊地だと告げた。

そこで桜田村の森まできたところ夢想のごとく烏が群がっていたので、そこに社頭を造営した。それが、烏森稲荷の起こりである。

当時の地名は武蔵の国桜田村。

江戸湾の砂浜で松林だったため、「枯州の森」や「空州の森」と言われた。

鳥も多く集まって巣をかけていたため「烏の森」とも呼ばれ、それが由来。

明治に新橋と名称が変更されたが、新橋駅烏森口と名が残っている。

ここで、「同じ日に神田明神に言ってはダメ?」と質問あり。

う~ん、確かに神田明神は平将門を祀っているので避けた方が無難?

ちなみに千代田区大手町には平将門の首塚がある。

③旧新橋停車場

旧駅舎は当時の建物を復元している。

東京のターミナルとして使用されたが1914年に東京駅開業に伴い旅客線の線路と駅は移動し、この場所は「汐留貨物駅」として貨物ターミナルに変貌。

その汐留貨物駅も1986年に営業終了した。

中には無料の「鉄道歴史展示室」と、なぜか「お茶の文化創造博物館」、「お~いお茶ミュージアム」。

・0哩標識

建物の裏には鉄道のホーム、レール、鉄道の起点を表す0哩標識や車止めが復元されている。

旧新橋停車場から汐留CityCenterの中を突っ切り、日テレタワーのエスカレーターを上ってショートカット。

④日比谷神社

日比谷神社が日比谷公園の中にあった頃、全国の苦しんでいる旅人たちに日比谷神社の社務所を開放し無病息災の祈願を受けさせたところ、霊験が殊更に著しくあらわれ旅人や周囲の人々は「旅泊(さば)稲荷」と唱えた。

新橋に遷った後に魚の鯖に変わるようになり鯖稲荷と称した。特に昔、虫歯虫封じに苦しむ人が御祈祷をうけると霊験があるとされ、鯖を食べることを断ち祈誓をかけると治ったそう。それ以降、治った人々は日比谷神社に鯖を奉納するといわれてきた。

・村松酒類店

明治の初めより昔ながらのなんでも屋(米・みそ・しょう油・お酒)を営んでいる。

角打ち 毎週水~金曜日16:30~20:00 店頭にて開催中。

毎月第3金曜日17:30~20:00 有料試飲会「名和㐂役の会」。

・タミヤプラスチックファクトリー

1946年、一般建築材の加工販売を目的とする田宮商事合資会社を静岡市小鹿に設立。

1982年、のちに大ヒットシリーズとなるミニ四駆がフォード・レインジャー4×4を第1作としてスタート。

2008年、東京・新橋にオフィシャルショップの「タミヤ プラモデルファクトリー 新橋店」がオープン。タミヤ東京オフィスを同地に移転。

・玉木屋

1782年、越後の国玉木村の七兵衛が江戸片側町(現在の新橋)に店を構えて玉木屋と称した。

「座禅豆」と「佃煮」は江戸の粋な通人に好まれた。

その場でおにぎりを握ってくれてテイクアウト、イートインどちらも可能。

⑤新正堂

1912年創業。

元禄赤穂事件で知られる松の廊下刃傷で浅野内匠頭の預け先となり、また切腹の場ともなった田村右京大夫の屋敷のあった場所に店を構える和菓子店。3代目の考案した切腹最中が大ヒット。 1日に4000個、暮れには7000個販売している。

・遠山の金さん

遠山金四郎は1840年(天保11年)から1843年(天保14年)までの期間を北町奉行、1845年(弘化2年)から1852年(嘉永5年)までの期間は南町奉行を務め、唯一両町奉行を務めた人物。

遠山金四郎は北町奉行在任中、庶民の暮らしを脅かす厳しい倹約政策を打ち出した老中・水野忠邦と対立。

庶民の娯楽であった芝居小屋の廃止を阻止するなど、庶民の暮らしを守り、江戸の衰退防止に努めた。屋敷は新橋4-24辺りにあった。

⑥浅野内匠頭終焉の地

1701年、江戸城松之大廊下で吉良上野介を切りつけた赤穂藩の第3代藩主・浅野長矩は田村建顕邸に預けられ、即日切腹となった。

遺体は家臣が引き取り泉岳寺に埋葬されている。

⑦鹽竃(しおかま)神社

この辺りは奥州の仙台藩、伊達家のお屋敷があった。伊達正宗のひ孫にあたり、当時の藩主であった陸奥守伊達綱村が、仙台藩内の鹽竈神社本社から分霊を勧請し、汐留の地にあった上屋敷内に創建したのが始まり。

その後江戸時代後期に、現在の地にあった伊達家中屋敷内に遷座し、庶民も参拝するようになったと伝えられている。

本社に同じく安産の神様として信仰を集めている。

明治になり大名屋敷がなくなってからも神社は存続し、1931年に東京で唯一の町立塩釜公園として開園した。その後1971年、港区が区立塩釜公園として整備した。

⑦ご近所ラボ新橋

2014年4月にオープンした新橋六丁目公共施設「きらきらプラザ」1Fの区民協働スペースで、人と人を繋ぐ場所としてふらっと立ち寄りも歓迎してくれる。ここに住む人、働く人が企画した各種イベントもあり、詳しくはHP参照。ご近所イノベーション学校 (gokinjo-i.jp)

ここでお茶を一杯。お疲れさまでした。

みなとく散歩「新橋」編 マップ