『近衞秀麿の手形帖 マエストロの秘蔵コレクション』を読む

嬉しみのはじめに

2024年5月27日、近衞音楽研究所監修『近衞秀麿の手形帖 マエストロの秘蔵コレクション』が、アルテスパブリッシングから発売された。

監修を行った近衞音楽研究所の所長である近衞一氏はこの「手形コレクション」について、序文で以下のように語っている。

父、秀健は「これは家から持ち出し禁止」と私ら子供に申し渡していたし、いずれは京都にある藤原家・近衞家の宝物を保管する陽明文庫で預かってもらうことすらも考えていた。

文字通り門外不出品なのだが、以前から家を訪れてこれを目にした音楽関係者から噂は広まり、出版社や音楽雑誌での掲載が何度も企画されてはその都度立ち消えていた。

(アルテスパブリッシング、2024年)p.3 8~12行目

本書サンプルページ:近衛秀麿の手形帖(近衞秀麿の手形帖) (tameshiyo.me)

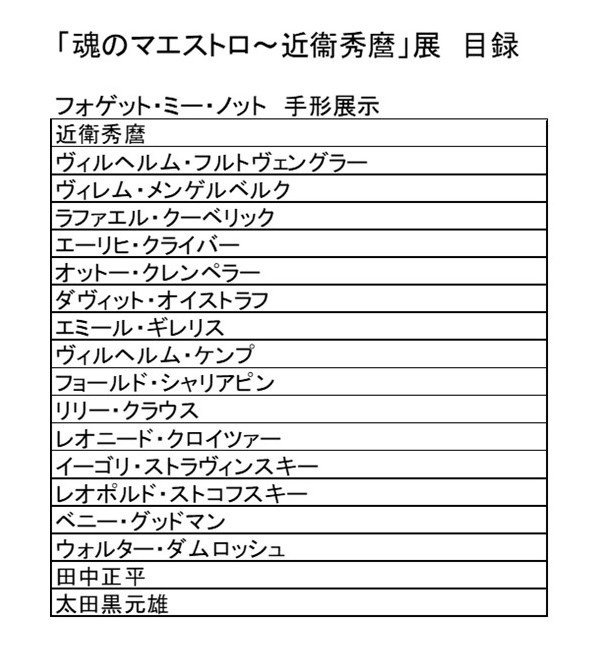

ここ最近では2022年12月1日~2023年7月2日に民音音楽博物館(本館)の特別企画展「魂のマエストロ~近衞秀麿」展、2023年10月28日~12月17日に茨城県立歴史館の企画展「音楽家・松平頼則とその時代」展に、手形帖のレプリカが展示されていた。

今まではこうした企画展のみで手形帖の一部が展示されていたのみであり、近衞一氏が述べたよう「門外不出品」であり、基本一般への公開はなかったのであろう。

こういった企画展があるたびに、そこそこ遠方の博物館に通っていたわけだが、今回その手形たちが自分の手元で、色鮮やかにみられるのはめちゃくちゃ嬉しい。

すでに購入し、本書が手元にある人は分かると思うが「経年劣化した紙の色」や「手形をとった際か保管している際にできた汚れ」などがしっかりと印刷されており、この手形たちの歴史とともに本書に関わった方々のこだわりがみてとれる。

私は関係者でもなければ音楽のことは何も分からない、近衞秀麿のにわかファンなだけの浅学一般オタクではあるが、「あの手形帖が手元でみれる」という嬉しさから、本書の感想や気になった点をつらつらと書き綴ってみようと思う。

※当記事では、本書の内容についてアルテスパブリッシング公式サイトで閲覧できる試し読み(https://hanmoto9.tameshiyo.me/9784865592863)のみの範囲に言及するに留める。

※本書では「近衛」ではなく「近衞」という人名表記が用いられていたため、当記事でもそれに倣い「近衞」と表記する。

※本書で取り扱われている人物については基本的に敬称略とする(近衞秀麿氏に関しては、差別化のため基本的には「秀麿」と表記する)。

近衞秀麿の手形帖「FORGET-ME-NOT」

近衞秀麿の手形

本書では紹介はされていないが、近衞秀麿は自身の手形とサインも残している(上記の近衞音楽研究所のギャラリーで閲覧可能なので、ぜひみてほしい)。

個人的に、この秀麿の手形の紹介もあったら嬉しかったな…というのが本音なのであるが、というのも実はこの手形、本によって少し説明が異なっているのだ。

具体的に紹介すると、まず藤田由之編『音楽家 近衞秀麿の遺産』(音楽之友社、2014年)では巻頭図にこの「近衞秀麿の手形」を掲載しているが、その日付は「不明」と記載されている。

反対に、菅野冬樹『近衛秀麿 亡命のオーケストラの真実』(東京堂出版、2017年)p.63で、菅野氏は「手形が取られた日付を見ていただきたい。クロイツァーの手形の日付と同じ、1935年4月12日になっている」と述べているのである。

この説明の差異が何によってもたらされたのかは謎であるが、実際に秀麿自身の手形はいつ頃とられたものなのか、そして何枚存在し、ノートの何ページ目に、誰と誰の間に存在しているのか……。

知りたいことは多いものの、今回は表紙を飾る秀麿の手形をみて満足しておこう。

ちなみに、秀麿は身長が六尺弱(約180cm)あったため、結構手も大きいかったであろうことだけは申し添えておく。

(企画展で展示されていたレプリカの手形って完全に原寸大なのだろうか…もしそうなら秀麿の手は普通に大きかったです。)

初めて知った手形帖の書誌情報

今回、本書によって私が初めて得られた情報は「手形帖そのものの情報」である。

この「FORGET-ME-NOT」の表紙は『近衛秀麿 亡命のオーケストラの真実』(前述)p.61に掲載されていたものをみたことがあったが、私はてっきりフォーマットのある紙にそれぞれもらった手形を秀麿が(製本会社等に依頼して)個人的に綴じたもの、だとばかり思っていた。

どうやらこの「手形サイン帖」は日本で発売されたノート型のサイン帖で、三枝まり氏による手形帖の概要説明によると「小菅商会文芸部青郊社」から発行された既製品だったようである(本書p.12、12~13行目)。

ノートの装丁についてはこれをみていただくのが一番早いだろう。

秀麿の使用していた手形帖と同じものと推察されるサイン帖を使い、新国劇と歌舞伎の俳優の手形を蒐集した品が、現在日本の古本屋にて出品されている。

結果として、この「手形サイン帖」が当時どの程度普及したかは不明ではあるものの、秀麿以外にもこのノートを使用して著名人のサインを集めていたケースが存在していたことが分かる大変興味深い例だ(新聞や広告を洗えばある程度分かるかもしれないので、こちらは今後の課題にしたい)。

質感など色々調べるためにぜひ手に入れたい代物だが、さすがに6万円をポンと出せるほど潤ってはいないため、ご興味がある方はぜひ入手していただきたいと思う。

近衞秀麿は「ミーハー」?

私の父(筆者注:近衞秀健氏)はこのコレクションについて「ミーハー根性からできたもの」と言っていたが、たしかに自分が共演したソリスト以外に当時の大指揮者たちのものを多数集めているところを見ると、そこにはある種アマチュア音楽愛好家的な心情が働いていたのは間違いない。

p.5 24~26行目

本書サンプルページ:近衛秀麿の手形帖(近衞秀麿の手形帖) (tameshiyo.me)

これは近衞一氏が本書「手形帖について」で述べていることである。

また、このミーハー的根性とともに、秀健氏は秀麿が「手形を取っておこう」と思う相手は「自身が尊敬していた相手か、もしくは特別な親交を結んだ相手」であったという話を、菅野氏にしていたこともあったようである(『近衛秀麿 亡命のオーケストラの真実』p.62)。

どちらがより真実に近いかは分からないものの、もちろんこの手形たちの中にはレオニード・クロイツァーやヴィルヘルム・フルトヴェングラーのように深い親交の末、もらったケースも多くあったのだろう。

ただ、やはり「音楽愛好家的な心情」、そしてかつて「神様のように思っていたニキッシュが死んだんで、早いとこ出かけないと、もういい音楽がきけなくなるような気がして、おふくろをだまし、日本の大学じゃダメだからといい、ドイツに出かけた」(宮沢縦一編著『明治は生きている』(音楽之友社、1965年)p.240)秀麿の姿も、また同時に思い起こされるのである。

余談ではあるが私はかつてこの手形蒐集について「彼らの指の先からあの芸術作品が生まれる、それを集めることには意義がある」という解釈のもとに嘘漫画を描いたことがあるが、このような解釈も、あながち全てが間違っているわけではないのかもしれない。

秀麿にはこの手形の他、世界各国のトイレットペーパーなども集めていたそうである。

また「直麿追悼録」(初出:『近衞直麿追悼録』(室淳、1933年))でも、秀麿には「秘蔵して居た古銭」があったことが書かれており、彼の性質として蒐集癖があったことは否めないであろう。

こうした秀麿の「蒐集癖」について、個人的にはぜひ下記のエピソードをご覧いただきたい。

ドイツの恐るべき大インフレを約一年ほど、ずっと経験し、おかげで楽譜もたくさん買えたのです。一九二三年の二月ごろから、ドイツの金の値うちがどんどん下がりだし、一番底をついた年の暮には、ゼロが十六もついたんですよ。だからこちらの金の値うちが逆に上がって、おもしろい楽譜がたくさん買えたんですが、なにしろ楽譜の値段がどんどん高くなるんで、計算がめんどうでしたね。ライプツィヒの倉庫から、ベルリンに楽譜が着くまでに、もう値段が変わっちまうんだから、ひどい話です。でも、こちらの金は値うちが上がるばかりだから、大てい自分の背の高さを標準に、どっさり買っていたもんです。

(音楽之友社、1965年)p.242~243

このエピソードを指して、大野芳氏が『近衛秀麿—日本のオーケストラをつくった男』(講談社、2006年)で「こうした楽譜の購入は、すでに秀麿が日本にオーケストラを創設する意思を固めていたことを窺わせる」(p.113)と述べたのは、恐らくその通りであろう。

「今の日響には、その前身といふべきものがある、それは二年程前山田氏始め我々五人で計画した、各楽員に相当の月給を支払ふ完全な雇よう関係によるものであつた」(「「日響」と僕のこと/〔退会についての声明書〕」『東京朝日新聞』1926年9月12日夕刊)と秀麿自身が述べているよう、オーケストラの結成については以前から秀麿や山田耕筰を交えた複数人で話し合われていた。

また、秀麿の第一回目の渡欧にあたり、東京会館で開かれた送別会にも山田は参加しており、その際2人の間で何かが話し合われていても不思議ではない(「能面拝見と近衞氏の送別」、『婦人画報』210号(1923年4月1日))。

実際持ち帰った楽譜を用い、秀麿は帰国後に東京・丸の内の報知講堂で、一部ではあるがマーラーの交響曲を日本で初めて演奏している。

(山田耕筰と近衞秀麿の生涯にわたる関係ついては、「2人の「神代」―山田耕筰と近衞秀麿という英雄―」というnoteでぜひ言及したいと思っている。タイトルまで決まってる、あとは書くだけなんだ……。)

しかし、ここで私は自身のズックに「Ludwig van Beethoven」と大きく墨書きした、若き日の秀麿の姿を思い出すのだ。

西洋の音に恋い焦がれ、当時日本に1冊しかなかったベートーヴェン「交響曲第四番」のスコアをみるためにアポ無しで真冬の博多まで赴き、筆写の許しを得るために幾度となく所有者宅を訪問したり、ひたすらスコアを筆写をした結果、ベートーヴェンの交響曲のスコアをほぼすべて暗譜で書けるようになった学生時代。

そんな、喉から手が出るほど欲しかった楽譜が目の前にあり、手に入る。

そう考えると、秀麿が夢中で楽譜を買い込んだのも、ある種彼の蒐集癖、そして「音楽愛好家的」な心情の一端であったのかもしれないと思ってしまうのである。

近衞秀麿は「日本のオーケストラの父」たる偉大な音楽家であるとともに、西洋の音に魅せられた一人の「音楽青年」でもあったのではないだろうか。

気になった手形たち

個人的に、今回初見の手形で気になったのは「アントニア・ブリコ」(p.68)と「伊藤道郎」(p.80)の2人の手形である。

アントニア・ブリコについては、以前彼女の半生を描いた映画「レディ・マエストロ」をみたことがあったため、人物として印象に残っていた。

また、『シェーネベルグ日記』(銀座書院、1930年)にて「十一月の或夜フィルハルモニーを指揮した露西亜の女指揮者などは、思ひ起しただけでも腹が立つ位だ」(p.10)と秀麿がその所感を記していたことが印象に残っており、当時ほとんどいなかった「女性指揮者」に関して、どう思っていたか興味を抱いていたためである。

前述の「レディ・マエストロ」ではベルリン・フィルで指揮をした女性指揮者が、団員や観客に蔑ろにされ、「まるで虐待だ」と言うシーンがあった。

あの映画がどこまで史実に忠実だったかは分からないが、女性指揮者に対する風当たりが強かったのはその通りであろう。

そうした中、「ベルリン・フィルの指揮台に立った最初の日本人」の男性の目には、この西洋人の「女性指揮者のパイオニア」はどのように映ったのであろうか。

そして、伊藤道郎は世界的に活躍した日本人舞踏家・振付師である。

ここについては予想していないところから来た、というか手形を貰っていたとは全く思わなかった人物だったからだ。

これは、ぜひ次のトピックと一緒に語りたい。

「日本人作曲家」からの手形

本書の目次をみてみると、近衞秀麿は西洋の音楽家のみならず、先に挙げた伊藤道郎の他に、音楽評論家の大田黒元雄や純正調オルガンを発明した田中正平などの日本人、そしてピアニストからも手形を貰っていることが分かる。

しかし、ここである疑問が浮上してくる。

秀麿は、自身の先達である日本の音楽家、作曲家に手形とサインをもらっていないのだろうか?

今まで企画展でみたことのあった日本人の手形は大田黒元雄、田中正平のみであったし、秀麿はそもそも「日本人音楽家」の手形はもらっていないのかもしれない、と思っていた。

しかし、山田耕筰などとも親しかった伊藤道郎から手形をもらっているとなると、特段そういうわけでもなさそうである。

いまさら山田耕筰、近衛秀麿両先生、先輩のことは、事新しく言わなくても、すでに歴史的存在ですが、私たちは直接その後へ来ましたのでね、歩いていくと、いつも山田、近衛という人が前におられるわけで、いうなれば英雄なんですな。

(徳間書店、2002年)p.57

何か一緒に仕事をしたような際に手形を貰っていた、と考えることもできるが、学生時代より親しくしていた大田黒元雄の手形があるとなると、一概にそうも言えない気がしている。

また、田中正平からは手形を貰っているのも、他の人物と比べるとなかなか突飛で面白い。

手形群の全貌を知らないので憶測になってしまうが、個人的にこれは秀麿が最初に手形を貰ったというエマニュエル・フォイアーマンの日付が「1935年2月」(本書p.16)ということも深く関係しているように思う。

1935年というと、すでに秀麿がある程度日本人指揮者としての地位を確立すると同時に、新交響楽団と訣別し日本楽壇と距離を置くとともに、本格的に活動の場を海外に移し始めた時期であった。

相対的に日本国内に留まることも減ったきた秀麿にとって、日本人音楽の手形を貰う機会も少なかったのかもしれない。

また、近衞一氏も本書で語っていたが、手紙のやりとりもあり、面識のある人物から手形をもらっていないケースも存在するため、一概に秀麿は知り合った人全員から手形をもらっていたわけではないのだろう。

秀麿が手形を貰う・貰わないの差はどこにあったのか。

もし本当に山田耕筰他日本人音楽家から手形を貰っておらず、その理由が「自身が尊敬していた相手」にだけ手形をもらっていたから、という話ならもはや面白いが、彼の人間性や交友関係などを含めて、非常に興味深い観点であることは間違いない。

最後に

本書「あとがき」には、厳格な祖父であった近衞秀麿の姿が描かれている。

正直、今までこうした「家族としての近衞秀麿」というのは、あまり描かれてこなかった視点ではないだろうか。

それどころか、敵国捕虜取り調べの際「子どもは何人いるか」と判事に質問されたのものの、即答できず「待って呉れ。待って呉れ。……僕は世界中に女房が一ぱい居るので、今子供の数を寄せ算している最中なんだから」(「ユーモア」、『風雪夜話』(講談社、1967年)p.106)と答えたという有名なエピソード、そして大野芳『近衛秀麿—日本のオーケストラをつくった男』(前述)によって、むしろ家庭人としての秀麿の評価はマイナスに突き抜けている印象が拭えない(これに関して、私は観照的な視点というか単純なる事実としてそれらを把握してるとだけ言及しておこう)。

そうした印象の中、「あとがき」で書かれてていたような体温が伝わってくる話を読んで、いやお前誰やねんという感じではあるが、私は少し嬉しくなってしまったのである。

そして、近衞秀麿という人間の人生を映し出すこの史料群は、それを大切にしている方々によって、「残されている」ことを深く感じられることが出来た。

このような素晴らしい本を手に取った時、どうしても考えてしまうのは「近衞秀麿全集」なるものへの欲求である。

秀麿は学生時代から、多くの文章を世に残している。

彼は自身の筆を「稿をまとめ終わって一読して見ると自分ながら悪文なのに驚きあきれる」(『風雪夜話』p.327)と評していたが、一般的には「最近近衞さんは講談社から「風雪夜話」という随筆集を出された。昨年西日本新聞に連載されたものが中心で、大変面白い、といおうか、実に達筆の文章なのである」(秋山竜英「近衞さんのうしろ姿―若き日の近衞秀麿像―」、『フィルハーモニー』第39巻第4号(1967年4月)p.42)と言われることが多く、筆まめで達筆な人物であった。

私が近衞秀麿に興味を抱くきっかけになったのも、実は音楽的側面からではなく、彼の文章に胸を打たれたからというのもあって、彼の著作をまとめた「全集」的なものがあったらいいなと思ってしまうのである。

秀麿の著書は数冊あるものの、現状特段まとまってはおらず、今は掲載された各雑誌をとりあえず片っ端から読み漁っていくしかないため、いつか山田耕筰のように著作集と作品集が出てくれると非常に嬉しい。

ついでもついでに、この場を借りて私が好きな秀麿の随筆を3点紹介しておこう。

「未完成交響曲」

『わが音楽三十年』(改造社、1950年)p.188-189

・この敗戦で破壊され尽した死の都に鳴り響いた『未完成』は、単なる感傷や悲愁ではなかつた。(p.189)

・そして音楽からこんな感銘を受け容れられる民族を、僕は心から羨しく思はずに居られなかつた。(p.189)

「兄・文麿の死の蔭に—近衛家の兄弟—」

『文藝春秋』第30巻第4号(1952年3月)p.74-86

・それから二、三年経つてから、一高生なつた兄と星の降るやうな夏の晩、毎夜散歩を共にした。(p.77)

・兄は政治などに関係しなければよかつたのである。(p.86)

「山田氏への手紙」

『フィルハーモニー』1930年10月号(新交響楽団、1930年10月)p.17-19

・又も秋のシーズンになりました。いつも御元気で結構です。(p.17)

・そして、あなたの貴重な新作が続々世に贈られ来る可き日に、我々この芸術上の握手をお約束しませう。(p.19)

そして、この「山田氏への手紙」へのアンサーと思われる山田耕筰の手紙が『音楽世界』第2巻第10号p.88に掲載されているので、そちらも必見。

もしこのnoteを読んで「近衞秀麿の著書をとりあえず読んでみるならどれか」と悩んでいる人がいたら、ぜひ近衞秀麿『新装版 風雪夜話』(講談社、1967年)をオススメしたい。

『風雪夜話』は初版とこの新装版と2種類あるが、今後近衞秀麿の評価軸となるであろう、ユダヤ人救済について秀麿が自分の言葉でその事実を紡いだ「敗戦秘話」という話が収録されているのは、新装版のみである。

どちらか1冊、というのなら「新装版」の方が良いだろう。

さて、読書感想文とは関係ない話も多く混じってしまったが、「『近衞秀麿の手形帖 マエストロの秘蔵コレクション』を読む」いかがだっただろうか。

このオタクの叫びのような読書感想文が、本書を読もうかどうか考えている方の一助になれば幸いである。

現代より、偉大な音楽家に、尊敬の念を込めて。