第14回チャイ&トーク開催報告「府中×インド×ダイバーシティ」

イベント概要

2024年6月30日、府中インドの会主催の「第14回チャイ&トーク」が普賢寺で開催されました。今回のテーマは「府中×インド×ダイバーシティ」。インドの多様性について、東京外国語大学でベンガル語を教えているシェイク・タリク准教授にお話いただきました。

イベント詳細

開場とイントロダクション

14:45に開場し、多くの参加者が集まりました。15:00からのイントロダクションでは、主催者が府中インドの会の趣旨と本イベントの目的について説明しました。

シェイク・タリク先生の講義

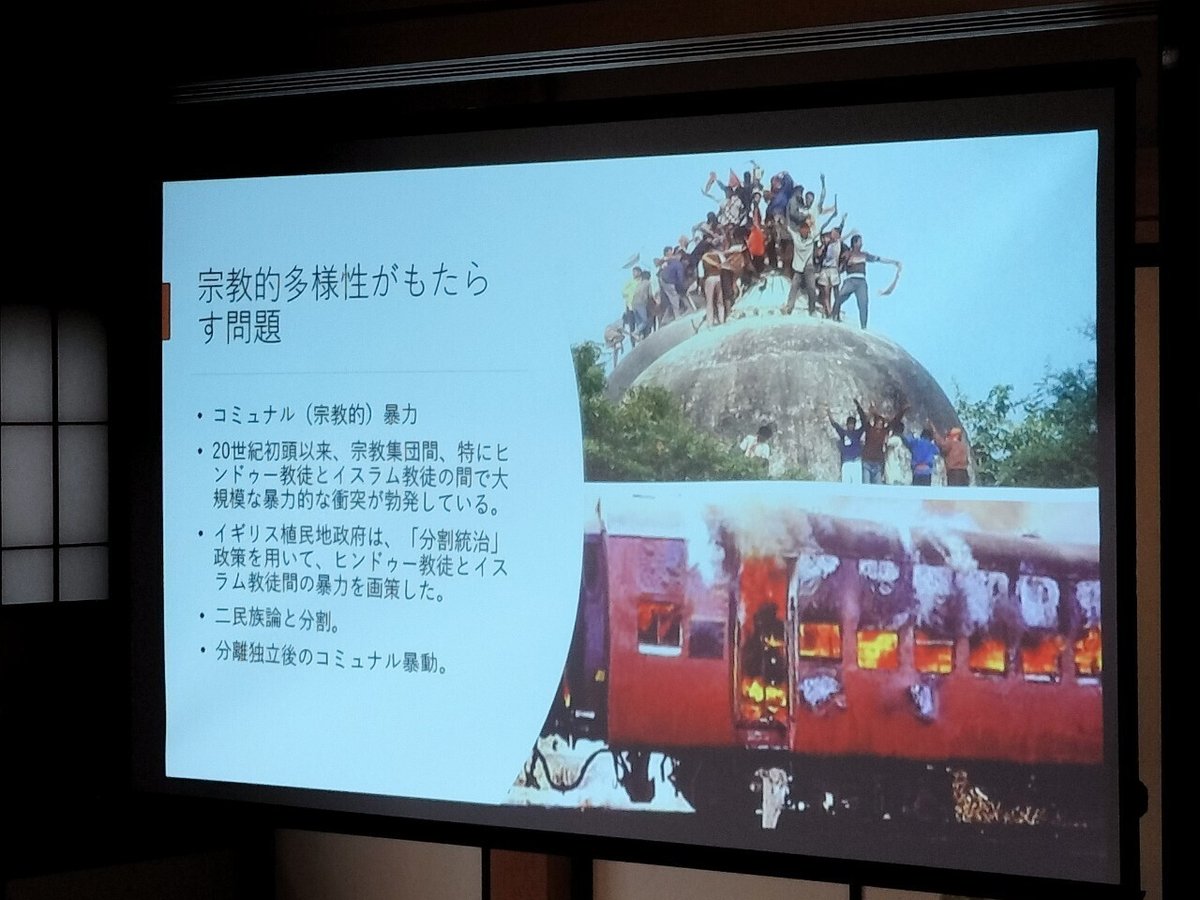

タリク先生による講義が行われました。タリク先生は、インドの言語的・文化的多様性の背景にある歴史的、地理的、宗教的な要因について詳しく解説しました。特に、インドが多様性の中で時に対立・暴動がありつつどのように共生しているかについての話は非常に興味深く、参加者からも高い関心が寄せられました。

世界各国でもダイバーシティについての議論はされていますが、インドではその歴史が凄まじい。欧米各国では長くても100~200年の歴史だったりするのがインドでは1万年前から他民族との侵入・接触があったわけです。今に繋がる、言語や宗教がいつどのように接触があったのかを紐解いてくれました。

その上で必ずしも計画通りではなくても、どのように統一をなしていくのか、その取り組みについても紹介して頂きました。

言語に関して印象的だったのは「国語:national language」という考え方はないというものです。「母語:mother language」あったとしても国の言葉を一つで表す考え方はむしろ珍しいということでした。学校で習う最初の科目の一つとして「国語」があるのは当たり前じゃないわけですね。

最後には1988年に出た国民の統合と多様性の統一を促進するインドの歌とそれに伴うビデオ「mile sur mera tumhara」を紹介してくれました。こちらはyoutubeでも気楽に見られます。14の言語で歌われています。(なぜ22の公用語全てが無いのか、という質問があとから!)

mile sur mera tumhara

グループディスカッション

その後、グループディスカッションが行われました。「日本でもダイバーシティや多文化共生を推進していった方が良い?」という問いについてまず議論しました。ここで府中インドの会の理事であり、海外技能実習生の受け入れ施設を運営している福さんから実習生の実態について紹介して頂きました。

技能実習と言うことで受け入れはありつつ実際の生活では日本人との距離を感じている実態についてアンケートをもとに説明。府中市多文化共生センターDIVEの宮武さんにも無茶振りさせてもらいましたが、「日本では消極的な理由(外国人労働力が必要性など)特に素面ではからの推進がおおいのが実態」というまた違った現場を見ている大切な言葉を。

その後、「日本もダイバーシティを推進していく必要があると仮定して、その方法とは?」という問いに対して意見を交換しました。各グループからは多様な視点が飛び交い、活発な議論が行われました。

ここで普賢寺就職であり府中インドの会の理事でもある常寛さんから仏教における多様性についても一言頂きました。タリクさんからは簡単に多言語の可能性についてサピア・ウォーフ仮説について触れて頂きました。世界があって言語によって記述しているわけではなく、言語によって世界観を導かれるという仮説です。

感想と総括

今回のイベントには毎回そういうところありますが特に幅広い年齢層の参加者が集まり、インドの多様性について深く学ぶ機会となりました。特にタリク先生の講義は多くの参加者にとって新たな視点を提供し、グループディスカッションでは具体的な共生の方法について考える良い機会となりました。終了後も参加者同士の交流が続き、非常に充実した時間を過ごすことができました。

会の後、タリクさんの奥様が来られてもいたので運営メンバーと簡単な打ち上げを行いました。奥様と日本の幼稚園で過ごされているお子さんも来られ僕の娘と遊んでいました。

幼稚園での様子を聞くと「楽しく遊んでて土日も行きたがります。言葉がわからなくてもわからないなりに一緒に遊んでいて、例えばわからない歌でも勝手に英語にして歌ったりとか・・・自分の知らない言葉があることを当たり前として受け入れているということもあるかも知れません。」と。これには驚きでした。

自分の周りの言語状況を世界と照らし合わせて考えてみるというのも面白いかも知れませんね。

個人的にはサピア・ウォーフ仮説をもう少し知りたくなりました。世界の捉え方は言語によって異なる。自分のありようは例えば言語によって異なる、とも言えそうです。前回のマサラ・ワーラーさんも「インドにいたときは楽しくてテンションが上がるけど、日本に戻るとテンションが下がってしまう。それでインド料理を作ったらテンション上がるんじゃないかと・・・」という話がありました。

自分の有り様はどの言語を話すかによって変わる。それは言語だけじゃ無くて、どんな料理を作るか、誰といるか、どこにいるか、どんな服をきて、音楽を聴くか、などによっても変わる。その多様な自分を生きることと、他者と共にいるというのは実はつながっているんじゃないか。

なんていう問いが生まれてきました。ちょっと探求してみます~。そんな思いを醸成してくれた場でもありました。

タリク先生、参加して下さった皆様どうもありがとうございました!