石垣島でのサンゴ養殖・崎枝湾の18年間①

崎枝湾でのサンゴ類養殖は2006年から始まりました。

ソフトコーラル養殖を手始めにして、崎枝湾のサンゴ養殖海域で水深6m、8m、10mに養殖棚を作り、潮汐による流れの影響※1や、それによる生育状況を観察しました。

<設置海域のポイント>

・台風の影響が少ない

・大きな潮流がある

・特定区画漁業権海域

・養殖棚が設置出来る面積

・観察データが収集出来る深度

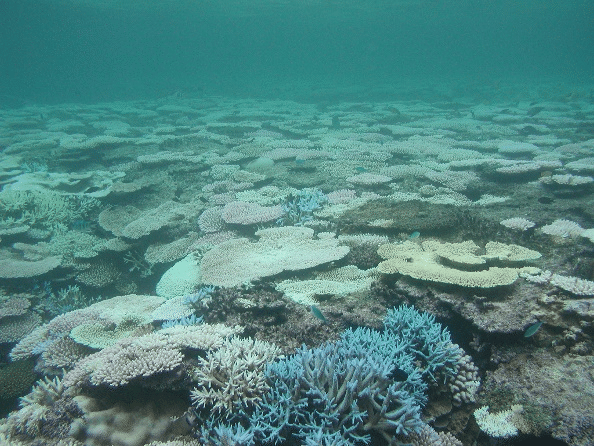

養殖棚を設置した翌2007年には大規模白化がありました。

1998年の大規模白化から9年後の出来事ですが、こうした現象が定期的に起こる可能性を感じ、養殖棚(水深別)の白化状況を注意深く観察しました。

水深6mの棚では生育は良いがほぼ白化し生残は厳しい状況、水深8mでは生育は出来るし白化の影響もある程度まで抑えられる。水深10mからは白化の影響がほぼ見られなくなるが長期的な育成は難しいなど、水深による生育と白化の影響具合を観察出来ました。

この結果を基にして、2008年から沖縄県の特別採捕許可申請(試験採捕)を始め、2009年に本採捕許可によりサンゴ養殖をスタートさせました。

2007年の大規模白化後には、冬場にもジワジワと白化※2が見られたり、大量の藻類繁茂が発生するなど、数年は海域が不安定化する様子が観察されました。

その後、2010~11年に掛けて石垣島北西部ではオニヒトデの大量発生が起こりました。北西部に位置する崎枝湾も例外なくオニヒトデによるサンゴの食害が発生しました。

おびただしい数のオニヒトデによるサンゴ被害はとても甚大で、養殖しているサンゴ以外に崎枝湾で生息しているサンゴを探す事が困難な程でした。

そうした中、サンゴはどのように回復していくのか?

サンゴ養殖を行いながら観察を行いました。

周辺のサンゴが壊滅的に減少した事により、サンゴを食べる魚が養殖サンゴのポリプを集中的に食べるなど、サンゴが上手く成長出来ない状況が発生しました。

と同時にスズメダイなどサンゴの周りに居た魚達が見えなくなりました。大規模白化やオニヒトデの大量発生により海域全体で生態系が崩れ、その事により一気には回復出来ない状況がしばらく続きました。

※1:ソフトコーラルは柔らかい外壁に覆われている為、海水の入れ替わりにより膨張と収縮を繰り返す事などサンゴの代謝について観察出来ました。

※2:冬場の白化は、白化後に生じた低水温によるものと考えられる。