Inquiry-based Learning(探究型学習、IBL)の特徴とメリット

こんにちは、Choimirai Schoolのサンミンです。

0 はじめに

2022年3月に行われた高校の教科書検定で注目を集め、今年度から高校で必修になることで何かと話題の探究型学習。人工知能の発達で探究型学習(Inquiry-based Learning、以下"IBL")の導入はさらに拡大されるとみています。

人工知能の発達で「Inquiry-based Learning(IBL、探究型学習)」が急速に普及する。IBLは問いを起点とする学びで、結果を出すためには、

— sangmin.eth @ChoimiraiSchool (@gijigae) December 12, 2022

①学習者自らが問いを考え言語化する力

②主体的に学習に取り組む態度

③思考力・判断力・表現力

といった能力・態度が重要、です。 https://t.co/VhLdF18nhI pic.twitter.com/Yx50M4nwvP

今回のnoteではIBL(探究型学習)の特徴とメリットについて紹介します。

1 IBLとは?

変化のスピードが早い今、正解は必ずしもひとつではありません。何を学んでどのように働くのか、何を目指してどのように生きるのか?自分で自分の課題を発見し、自分なりの正解を自分自身で見出していく必要があります。

「探究型学習(IBL)」とは自らが課題を設定し、解決に向けて情報を収集分析しながら進めていく学習活動を指します。IBLは問いを起点とする学びで、結果を出すためには、

■学習者自らが問いを考え言語化する力

■主体的に学習に取り組む態度

■思考力・判断力・表現力

といった能力・態度が重要、です。

2 なぜ、いまIBLか?

科学・技術の変化が早い今、私たちは不確実性が高く、未来を見通すことが難しい時代に生きています。これから何が起こるかわからない、予測不能な出来事に対応できる人を育てないと未来が危うい世界とも言える。 探究型学習を通じて、今まで経験したことのない事態が起こっても、自分には何ができるのかを論理的、かつ科学的に考え、実践できる人材を育てる必要があります。探究型学習が注目されている理由はこのような状況下で、自分で問題を見つけ、それを解決にまでつなげていける発想や能力が問われているからです。

次は、IBLの特徴を3つに分けて説明します。

①先生中心から学習者が主体となる学び

②浅く幅広い学習から深い理解を求める学び

③課題を解決するといった学習活動を発展的に繰り返す

3 IBLの特徴①:学習者の主体性

「探究型学習(IBL)」は先生が立てた問いを生徒たちが正解を探すのではありません。学習者自身で問いを立てて、その答えを出したいという「探究心」を大切にして、学習を進めていく方法です。そのため、「学習者の主体性」をいかに引き出せるかが重要なキーワードになってきます。

「学習者の主体性」をいかに引き出せるかが重要なキーワード

4 IBLの特徴②:深い理解

学びのゴールは学習の転移です。学習の転移とは、学校教育や職場での研修など、日常生活における「学び」の場面において、過去に学んだ知識や習得した技術・経験などの学習が他の学習へと影響を与える現象をいいます。

学習の転移とは、学校教育や職場での研修など、日常生活における「学び」の場面において、過去に学んだ知識や習得した技術・経験などの学習が他の学習へと影響を与える現象

上記のnoteでも紹介してたように物事に対する深い理解が必要で学習の転移は難しい。IBLの2つ目の特徴は自ら見つけたテーマを“探究”することで、深い理解が達成できる点です。重要なのは何かに興味を持つこと。興味を持つと行動が起こり、その行動から「学び」が起きてきます。

重要なのは何かに興味を持つこと。興味を持つと行動が起こり、

その行動から「学び」が起きてくる

今大事なのは「教育」よりも「学び」だと思っている。その中で重要なのが何かに興味を持つこと。興味がないと学びは起こらない。一方で、興味を持つと行動が起こり、その行動から「学び」が起きてくる。

— sangmin.eth @ChoimiraiSchool (@gijigae) August 16, 2022

"食欲がないのに食べると健康を害すのと同じように、欲求を伴わない勉強はむしろ記憶を損なう。" https://t.co/GSqAHZtx8E pic.twitter.com/m6NlzIHZrO

勉強の習慣はとても大事で、中でも自分の理解に関心を持つ態度は早く鍛えてほしい。学習の転移を促すためにも深い理解は欠かせない習慣です。

学習の転移を促すためにも深い理解は欠かせない習慣

転移がないと成果もない…

— sangmin.eth @ChoimiraiSchool (@gijigae) December 3, 2021

"研修で学んだことが現場で実践されることが「研修転移」。近年の人材開発でもっとも重視されるのは「研修による学び」ではなく「研修転移」です。チェリーピッキング的な学びには「学び」はあっても「転移」がないのです。「転移」がないということは「成果」はでません。" https://t.co/g7GVbLm1NO pic.twitter.com/8lB7j1Ym65

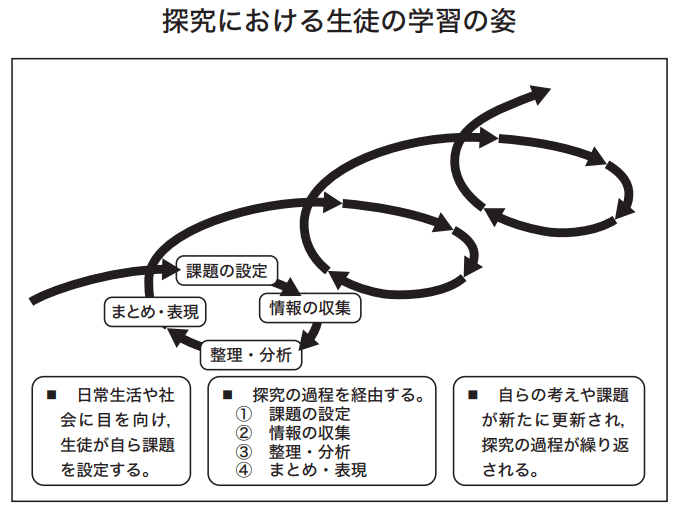

5 IBLの特徴③:探究のサイクル

探究型学習、3つ目の特徴は「自らが設定した課題を解決するといった学習活動を発展的に繰り返していく」という点です。

参加者は,

①日常生活や社会に目を向けた時に湧き上がってくる疑問や関心に基づいて,自ら課題・問いを設定

↓

②具体的な問題について情報を収集・まとめ

↓

③情報を整理・分析したり,既知の情報に結び付けたりしながら問題の解決に取り組み

↓

④明らかになった考えや意見などをまとめ・表現し,そこからまた新たな課題を見付け,さらに問い・課題を深掘りする

といった探究のサイクルを通じて継続的な改善を心掛けます。

6 IBLのプロセス

上述したように探究型学習では4つのプロセスを通じて探究のサイクルを繰り返します。このプロセスは「学習の転移*」を手伝う役割も担っているのでIBLから結果を出す上でとても重要な概念です。

※ 学習の転移とは、学校教育や職場での研修など、日常生活における「学び」の場面において、過去に学んだ知識や習得した技術、経験などの学習が他の学習へと影響を与える現象

課題・問いの設定(Pose Questions):日常生活や社会活動などを通して,課題を設定し課題意識をもつ

情報の収集(Find Resources):必要な情報を取り出したり収集したりする

整理・分析(Interpret Information):収集した情報を,整理したり分析したりして思考する

まとめ・表現(Report Findings):気付きや発見,自分の考えなどをまとめ,判断し表現する

7 IBLのメリット

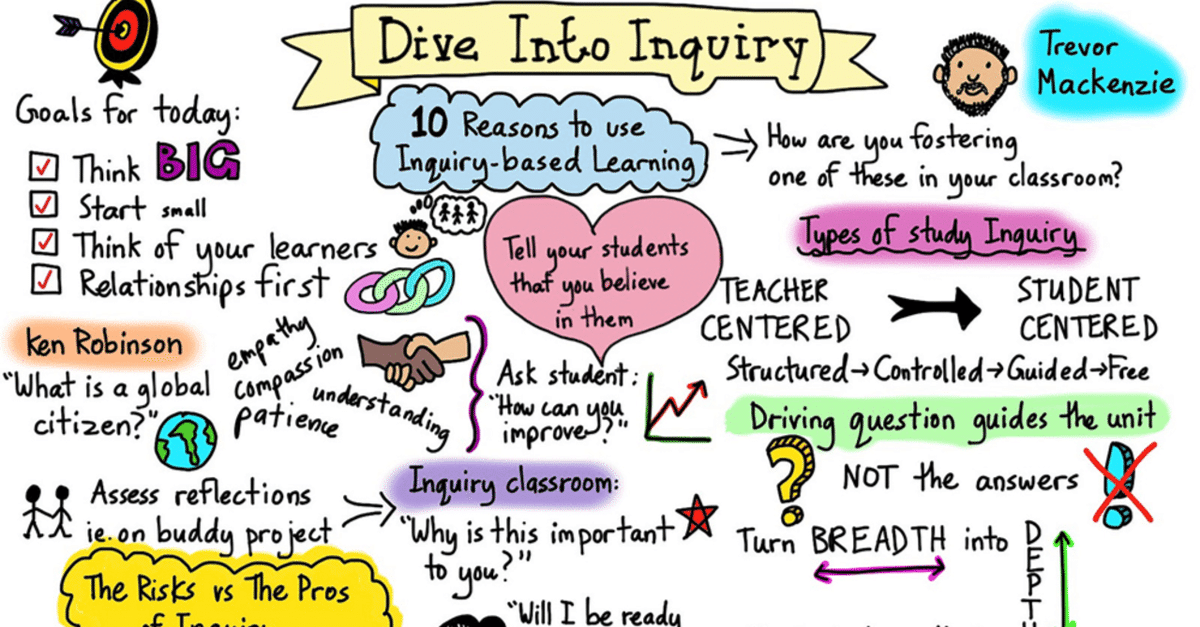

探究型学習を進めるメリットは多くありますが、こちらのnoteでは下記10個のメリットに注目しています。

探究型学習は、生徒の興味、情熱、才能を育むことができる。

生徒の発言力を高め、生徒の選択を尊重することができる

モチベーションとエンゲージメントを高めることができる。

好奇心を育て、学ぶことを好きにさせることができる。

根気、忍耐力、成長思考、自己規制を教えることができる。

研究能力を身につけることができる

探究型学習は、内容を超えて理解を深めることができる。

良い質問をすることの重要性を強調することができる。

生徒が学習プロセスにおいて積極的な役割を果たすことが必要である。

予測不能な出来事に対応できる人を育てる

8 まとめ

人工知能の発達でJust-in-Time Learningなど今まで経験したことのない学習環境を実現できるようになっています。

ChatGPTは学ぶ側から聞かないと何も教えてくれません。子供たちに重要なのは何かに興味を持つこと。興味をもったところに行動が起こり、その行動から「学び」も起きてくる。楽しいと感じたら、他の勉強なんて忘れてとことん突き詰めれば良い。こうしたJIT Learningを可能にしてくれるのがChatGPTかと。 pic.twitter.com/f69i95bPCD

— sangmin.eth @ChoimiraiSchool (@gijigae) December 9, 2022

こうした変化の中でAIと協力すればより効果的に探究型学習を普及できるかと思っています。学校だけでなく、家庭内での導入も十分考えられますのでぜひご検討ください。

人工知能の発達で「Inquiry-based Learning(IBL、探究型学習)」が急速に普及する。IBLは問いを起点とする学びで、結果を出すためには、

— sangmin.eth @ChoimiraiSchool (@gijigae) December 12, 2022

①学習者自らが問いを考え言語化する力

②主体的に学習に取り組む態度

③思考力・判断力・表現力

といった能力・態度が重要、です。 https://t.co/VhLdF18nhI pic.twitter.com/Yx50M4nwvP