英語学習、「Logseqで学ぶ」を勧める理由

こんにちは、Choimirai Schoolのサンミンです。

0 はじめに

英語で学ぶプログラムに参加されている方から、「Logseqで学ぶ」ことのメリットについてよく聞かれています。今回の note では、Logseqを活用した「Logseqで学ぶ」を勧める理由についてシェアさせていただきます。

Logseqの詳細はこちらの note を参考にしてください。

1 グライダー能力と飛行機能力

「思考の整理学(1986年)」で外山先生は、人間の知的能力には2種類があると説いています。

人間には、グライダー能力と飛行機能力がある。受動的に知識を得るのが前者、自分で物事を発明、発見するのが後者である。両者はひとりの人間の中に同居している。グライダー能力をまったく欠いていては、基本的知識すら習得できない。何も知らないで、独力で飛ぼうとすれば、どんな事故になるかわからない。

しかし、現実には、グライダー能力が圧倒的で、飛行機能力はまるでない、という”優秀な”人間がたくさんいることもたしかで、しかも、そういう人も”翔べる”という評価を受けているのである。

学校はグライダー人間をつくるには適しているが、飛行機人間を育てる努力はほんのすこししかしていない。学校教育が整備されてきたということは、ますますグライダー人間をふやす結果になった。お互いに似たようなグライダー人間になると、グライダーの欠点を忘れてしまう。知的、知的と言っていれば、翔んでいるように錯覚する。

そして、同書では情報技術の発展により、自分で飛べない人は自動化によって仕事が奪われると警鐘を鳴らしています。

グライダー専業では安心していられないのは、コンピューターという飛び抜けて優秀なグライダー能力の持ち主が現れたからである。自分で翔べない人間はコンピューターに仕事を奪われる。

2 知的消費と知的生産

また、梅棹先生は「知的生産の技術(1969年)」で外山先生と似たようなことを述べています。

受け身では学問はできない。学問は自分がするものであって、誰かに教えてもらうものではない。… 今の学校という制度は、学問や芸事を学ぶには、必ずしも適当な施設とは言いにくい。今日、学校においては、先生が教えすぎるのである。親切に、あまりにも親切に、なんでもかんでも、教えてしまうのである。そこで、学生は、教えてもらうことに慣れて、自ら学ぶことを知らない、ということになってしまう。

そして、知的消費と知的生産にもふれ、受け身ではなく積極的に知的作業へ参加することを勧められている。

資料を探す。本を読む。整理をする。ファイルを作る。考える。発想を定着させる。それを発展させる。記録をつける。報告を書く。これらの知的作業は、昔なら、ほんの少数の、学者か文筆業者の仕事だった。今では、誰でもが、そういう仕事をしなければならない機会を無数に持っている。生活の技術として、知的生産の技術を考えなければならない理由がこの辺にあるのである。

知的生産は「生成効果(Generation Effect)」にも繋がり、学んだ内容が記憶に定着しやすくなります。

1970年代から注目を集めたGeneration Effect(生成効果)。関連研究も多数📝。単に読む時と学んだ内容を自分の言葉で表現する時、活性化される脳の領域は異なる。この違いに着目し生成効果を説明した論文(👉https://t.co/f4m1P6BCry)があります。コピペでなく自分の言葉で書くのが大事☝️。 pic.twitter.com/ha1EGyC6Zc

— sangmin.eth @ChoimiraiSchool (@gijigae) April 28, 2020

3 英語学習の「技術」

「Logseqで学ぶ」が目指しているのは英語学習の「技術」を提供することです。梅棹先生は知的生産の技術で、技術についてこう説いています。

技術というものは、原則として没個性的で、誰でもが順序を踏んで練習をしてゆけば、必ず一定の水準に到着できる、という性質を持っています。それはまた、客観的かつ普遍的で、公開可能なものです

ところが、勉強とかの精神活動は最も個性的・個人的な営みであって、普遍性がなく、公開不可能なものである、というのが一般的な考え方です。

この考えについて梅棹先生は「知的生産の技術」でこう書かれています。

しかし、色々と調べるてみると、みんな非常に個性的と思っているけれど、精神の奥の院で行われている儀式は、案外同じようなものが多いのである。そういう話題を公開の場に引っ張り出して、お互いに情報を交換するようにすれば、進歩も著しいであろう。

近年、脳・認知科学の発達で学びの仕組みは解明されつつあって、学びのゴールは何らかの知識やスキルを思い出せる形にし長期記憶に定着させることです。その為には学んだ事を思い起こすなど一連の「技術」が必要Q

「Logseqで学ぶ」で提唱している英語学習の「技術」とは、C・O・P・Eという頭文字でまとめられます。

10年前は情報を持ってるだけでも価値はあった。しかし、今は持ってなくてもググれば出てくる時代。重要なのはいかに情報を自分の知識に変えるかということ。そのために必要なのは、COPE!

— sangmin.eth @ChoimiraiSchool (@gijigae) August 18, 2020

・Capture:見つける

・Organize:整理する

・Process:解釈したり、他の情報と繋げる

・Express:知識を生かす https://t.co/7kJS42SWRI

C・O・P・Eとは、情報を知識へと変えるために作られた Choimirai School 独自のシステムです。

そして、C・O・P・Eシステムを可能にしてくれるのが、Logseqです。Daily Note や Block Reference を活用することで情報を適度に収束させるのも 「Logseqで学ぶ」が持つ特徴の一つです。勉強はしているけど上達しないと感じている方は、発散だけ(Divergence)に時間を費やしてインプットが自分の知識として定着(Convergence)してない可能性が高いです。

少し学んでは新しいものに惹かれ、今までの勉強は後回しにし、新しいものを始める。そして、別のことが話題になるとまた同じことの繰り返し。しかし、何かを本気で上達させたいのであれば、広げたつながりを収束させ安定した状態にする、統合過程(Convergence)が不可欠。分散しすぎるのは非効率。 pic.twitter.com/DwnMKEBU8u

— sangmin.eth @ChoimiraiSchool (@gijigae) October 28, 2020

こうして意図的な学習(Deliberate Practice)を続けることで、英語力は複利で上達します。

また、日々の学習内容をふりかえることも楽。すると、学んだ内容をより効果的に定着化させることができます。

4 やり直し英語からの脱皮

日本における英語学習の課題は、一時的な努力に終わり、努力の結果が蓄積されない点だと思っています。

しかし、多くの「やり直し英語」は、

— sangmin.eth @ChoimiraiSchool (@gijigae) September 19, 2018

①英文法

②語彙 → ①に戻る

本を見てもこの傾向は一目瞭然。英文法と単語で検索するとそれぞれ5千冊を超える本がずらりと。英文法と語彙はこの2つで十分。

🌳英文法:https://t.co/PH6qOq95Cv

🌳語彙:https://t.co/hYw2eZbokq

残りの時間は読んでほしい。 pic.twitter.com/SFn2j8uWrM

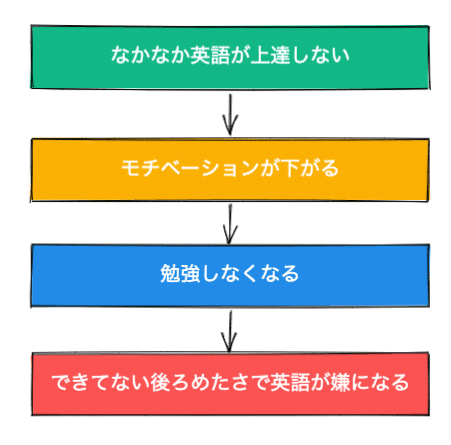

英語学習を半年間続けても↓、

こうした悪循環に陥っている学習者の方も多いはず。ゴールが明確でないことも勉強が続かない理由の一つ。

英語とプログラミングは非常に似てる。上達しない人で見られる共通点までも。

— sangmin.eth @ChoimiraiSchool (@gijigae) April 17, 2019

・自分で考えず他人に頼る

・ググれる力の欠如

・好奇心不足

・使わず、学ぶのに多くの時間を費やす

・学習と理解に時間がかかると焦る

・考えることに飽きたり疲れやすい

・ゴールが明確ではない

・体系化されてない思考 https://t.co/abjpfKUI0y

「Logseqで学ぶ」では明確な目標+定期的に行う個別面談を通じて継続的な改善を実現しています。

▼やり直しの繰り返し

— sangmin.eth @ChoimiraiSchool (@gijigae) October 28, 2020

・何をしたいのかが明確ではない

・色んなことに手を出す

・学びの理解が急激に上がるThresholdへ達する前に諦める

▼複利で上達

・何をしたいのかが明確

・限られた分野に集中

・Thresholdを超え、学びは複利で上達する

Thresholdを超える体験は、大きな自信にも繋がります。 pic.twitter.com/PV1ZhfaAGy

5 英語学習用の教材

「Logseqで学ぶ」で意識しているのは、英語を英語のまま理解する思考回路を構築することです。そのためには、ご興味のある素材を今のレベルに合わせて進めるのが肝要。

■リーディング

選べる素材は米国の幼稚園から高3までと幅広い選択肢があります。

小中高の学生さんやTOEIC750点未満の方は Raz-Kids から始めることが出来ます。米国幼稚園から小5まで、29段階の細かい設定となっていますのできっと今のレベルにある本が見つかるはずです。

多くの方には、ジュニア(👉https://t.co/y0za5XVrm7)」をオススメしたいです。そう思う理由は3つ、

— sangmin.eth @ChoimiraiSchool (@gijigae) August 10, 2020

① 米国幼稚園〜小5まで29段階と細かいレベル設定

② 英語を英語のまま理解出来る

③ 簡単な素材でアカデミック英語が学べる

特に②を通じて脳内に英語で理解する道を作るのはとても大事です。 https://t.co/YwX44Y52Vw

TOEIC750点以上ですと、英語多読に特化した Newsela PRO がオススメです。

■リスニング

ジュニアの教材もNewsela PROの記事にも朗読がついていますので、レベルにあった素材を読んで、聞いて、クイズを解くことができます。

■ライティング

英作文にはGoogleからもその実力を認められた、Quill を使って簡単なセンテンスを書きながらライティングに必要なエッセンスを学びます。

先月からChoimirai School(👉https://t.co/xZIGVSrpgc)のライティング教材として検討してる @Quill_org。Google AI Impact Challengeで選ばれ1億4千万円の助成金を獲得!チャレンジに参加したのは2600の会社で選ばれたのは20社のみ。Quillは人工知能を利用して文法・書く力が鍛えられるサービス✍️。 https://t.co/rEZwxegfNH

— sangmin.eth @ChoimiraiSchool (@gijigae) May 9, 2019

■スピーキング

LogseqにはYouTubeなどの動画も簡単に埋め込むことが出来ます。スピーキングの練習としてオススメしたいのが、韓国でもっとも人気のあった、Jennifer先生のレッスンです。全部で348回の動画で様々な場面で対応できる表現が英語で学べます。

これは良い!韓国のEBSは日本のEテレのような教育番組。100%英語で進めてますので日本の英語学習者にもオススメ。レッスンは全部で、348回。

— sangmin.eth @ChoimiraiSchool (@gijigae) August 17, 2018

その日のトピックを簡単に紹介し、二人による会話。その後、会話の内容を解説する流れ。会話で用いている表現もとても良いです!

📺https://t.co/AJ4UzmNURT https://t.co/bkiIwAKkZL

YouTubeからはスクリプトも簡単に入手できますので、音だけでは理解が難しく感じる方はスクリプトや字幕を参考にしながら進めてください。

6 興味を持つ

効果的に英語力を鍛えるためにはインプットされた情報をいかに効率的にストックし、自由自在に活用するかが求められます。そのためには、恒常的に一定量のインプットを継続しつつ、それらをきちんと整理しながら定着化させていくことが必要です。

ここで課題として浮上するのが2点です。

① どうやってインプット量を維持し続けるか

②どうやって定着化を図るか

この2点を解消するためには、常に興味を持ってインプットに臨むというのがカギとなります。興味をもったところに行動が起こり、その行動から「学び」も起きる。興味がないまま勉強を続けてはむしろ、記憶を損なう結果となります。

"食欲がないのに食べると健康を害すのと同じように、欲求を伴わない勉強はむしろ記憶を損なう。"

— sangmin.eth @ChoimiraiSchool (@gijigae) July 5, 2020

ーLeonardo da Vinci@otter_ai のようなアプリを見ると今後英語力を鍛える中で重要なのは何かに興味を持つことだと思っています。興味を持つことで、行動が起きて、そこから学びも起きる。 pic.twitter.com/24YWvf1wrP

Logseqでは、様々なコンテンツ(例えば、NHK Worldからの記事も)を埋め込むことができますので興味のある素材を一箇所で集約し繋げるメリットはとてつもなく大きいです。

▲NHK Worldからの記事を埋め込んだ例

筆者が毎日使い続けているLogseqのページ同士がどう繋がっているかを表している図です。

▲毎日使い続けているLogseqのページを可視化した図

梅棹先生は「知的生産の技術」でカード法についてこう語られています。

目に見えない脳細胞の働きを、カードという形で、外部に取り出して眺めるみたいなものである。あるいは、そうして外部で目に見える形で操作することによって、内部の作業の進行を助けようというのである。

Logseqも同じく、目に見えない脳細胞の働きを可視化し、インプットを継続しつつ、それらをきちんと整理しながら定着化させることができます。

7 Logseqの使い方を覚える

「Logseqで学ぶ」がもたらすメリットを最大限に引き出すためにはLogseqの使い方に慣れるのが何よりも大事です。但し、今までアウトプットをした経験がない人にとってLogseqを使い続けるのはそう簡単ではありません。

Logseqは続けてやらなければ効果は少ない。蓄積効果の問題ですので一時的に思いついてやってみてもなんのためにこんなことをするのか、わからぬうちに嫌になってやめる人も多いです。

プログラムに参加されますと共有のLogseqをシェアし、Logseqで何ができるのかを確認できるようになっています。Logseqで英語学習を行うことで英語力だけでなく、Logseqの可能性にも目覚めると期待しています。

8 プログラミング的思考が身に付く

「Logseqで学ぶ」の参加者には想起学習と間隔反復を取り入れることをオススメしています。

Logseq上でこれらの「技術」を採用する為、共有のLogseqではいくつかの仕組みをシェアしています。Logseqを活用することで自然とプログラミング的な思考を覚えることができます。

プログラミング的な思考が身に付きますと継続的な改善も取り組みやすくなりますので、より効果的に英語力が鍛えられます。

また、ソフトウェア的な解決法にも慣れますので、今後プログラミングを学ぶときも役立つはずです。

開発者でもないのに「プログラミングを学ぶと良いですよ」というのは、最近の問題はソフトウェアによるものが多いからです。そして、ソフトウェア的な解決法を知らないと知ってる人との差は絶望的ぐらいに開く。今回の翻訳ツールも一回作っておけば、自分だけでなく周りの人にも大変役立つと思います。

— sangmin.eth @ChoimiraiSchool (@gijigae) April 2, 2019

9 まとめ

「Logseqで学ぶ」は、日本にいながら英語で学べる能力(CALP)を鍛える中でベストな方法です。そう思う理由は3つ、

①利用している英語教材の完成度

②Logseqによる内省+継続的な改善

③累計860名を超える指導実績

そして、外山先生が「思考の整理学」で語られた飛行機能力を鍛える上でもベストなプログラムです。

言語には2つの能力が、

— sangmin.eth @ChoimiraiSchool (@gijigae) October 28, 2019

①生活場面で必要とされる能力(BICS)

②授業の中で必要とされる能力(CALP)

トロント大のカミンズ教授は①の習得には2年、②は5〜7年掛かると指摘。英語教育においても、①と②の違いを理解しアカデミック英語を学ぶのは重要。 学生さんには特に "CALP" を鍛えて欲しい。 pic.twitter.com/OF0Er6npqd

英語学習を登山で例えると、「Logseqで学ぶ」で目指しているのは80%まで一緒に登ることです。独りですとそんなに遠くまでは行けない。しかし、頂上に登ったガイドがいると話は違います。「Logseqで学ぶ」で英語学習の登山を始めませんか?もう普通の英語学習には戻れないはずです。

10 関連プログラム

Choimirai Schoolでは「Logseqで学ぶ」シリーズとして3つのプログラムを提供しています。

・Logseqで学ぶ、英語

・Logseqで学ぶ、TOEIC

・Logseqで学ぶ、英検

・Logseqで学ぶ、Junior

・Logseqで学ぶ、TOEFL

プログラムの詳細は下記のページを参考にしてください。