(課外活動報告)London Doughnut Economy Coalition主催 "London's Global Doughnut Days"

イベント概要

11/7にLondon Doughnut Economy Coalition (LDEC) 主催のLondon's Global Doughnut Daysに参加してきました。

サステナビリティ業界の方ならKate Raworth氏提唱の「ドーナッツ経済学」をご存知の方も多いのではないでしょうか。この「ドーナッツ経済学」のコンセプトを具現化するために設立されたドーナッツ経済アクションラボと言うバーチャルなプラットフォームがあり、ロンドンの経済のより良いビジョンを追求するために集まったボランティアグループがLondon Doughnut Economy Coalition (LDEC) です。

世界でも影響力のある都市の一つであるロンドンが、

経済に対して、より良く、公平で、リジェネラティブなアプローチをとることにおいてリーダーになるべきと主張しています。

当日は10:00-19:00までLDECの様々なサブグループによる活動報告やワークショップが開催されました。私は"Sharing our City Portrait 2.0" と "Neighbourhood Pilots"の二つに参加したので、その内容を共有させていただきます。(ちなみにこの日は数週間前から電車のストライキが予定されていた日で、イベントに参加できるのか怪しかったのですが、当日にストライキが延期されて無事に行けました笑)

ドーナッツの形状にちなんで名付けられた

Sharing our City Portrait 2.0 ーロンドンのドーナッツ経済フレームワークの共有

ロンドンにおけるドーナッツ経済とは何を意味するのかを考えるグループから、地域軸(ローカル/グローバル)✖️ 課題軸(エコロジカルな限界/社会的基盤)の4つのレンズのフレームワークで整理した、ロンドンの現状分析の進捗共有が行われました。

4つのレンズ各々から見た、具体的な課題と定量指標(ドラフト版)が紹介されました。

Local Social Lens:ロンドンの社会的な基盤

4つのクラスターで、各々4つの社会的側面が定義されました。

①健康:肥満割合、ホームレスの人数、給水所の設置数、食料不足

②繋がり:デジタルアクセス率、社会的阻害を感じる人の割合、自家用交通の増加率、過去1年でアートに触れた人の割合

③実現可能:失業率、生活に必要な給与水準を下回る労働者の割合、エネルギー不足率、学校給食の支給

④エンパワーメント:犯罪件数増加率、貧困率、投票率、マイノリティにおける貧困率Local Ecological Lens:ロンドンの環境の状態

大気、水、土地、そして三つに跨る炭素貯蔵の4つの領域で、既存のロンドンの環境戦略で掲げられている目標の整理が行われました。

①大気:都市の緑化による温度規制、大気汚染レベル

②水:緑化による水供給増加、水中のリン濃度を2037年までに80%減(2020年比)

③土地:種が豊かな森林を2025年までに20ha、2026年までに非生分解性、リサイクル不可能の埋め立てをゼロなど

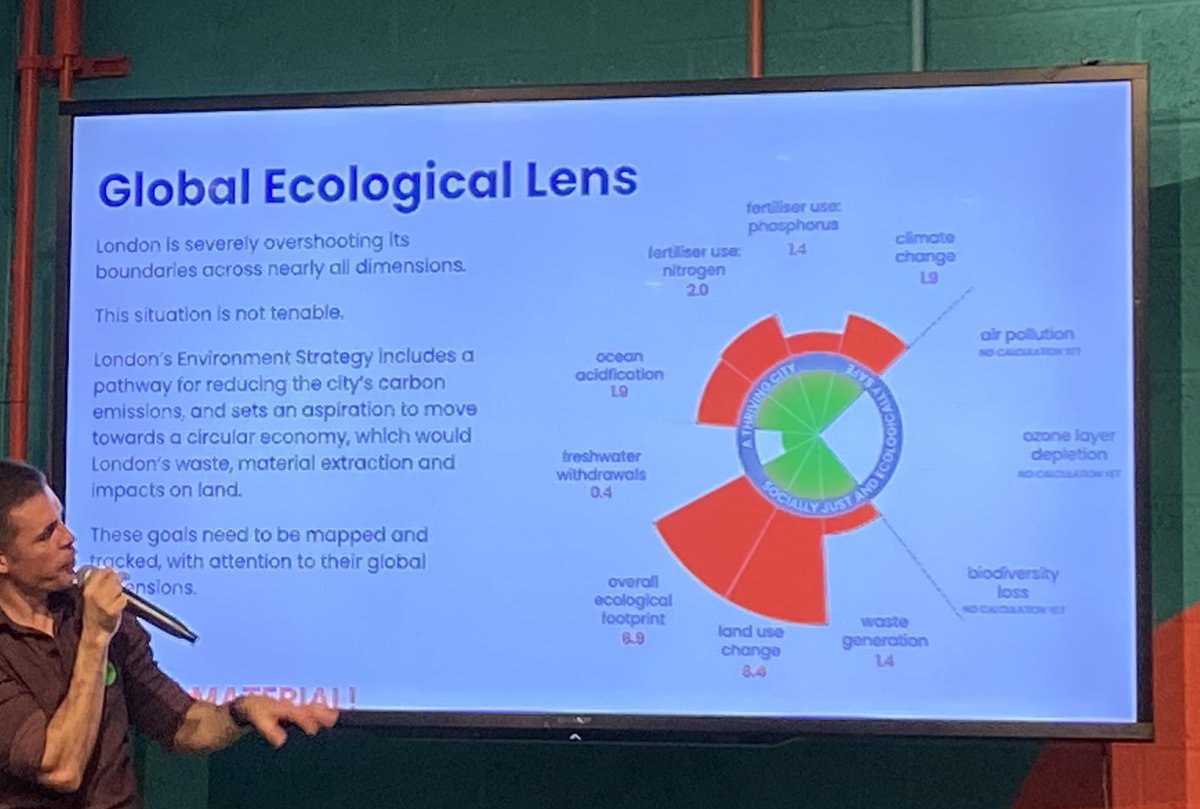

④炭素貯蔵:2050年までのネットゼロGlobal Ecological Lens:プラネタリーバウンダリーに対するロンドンの環境の状態

8つのプラネタリーバウンダリーの課題中7つにおいて、ロンドンがオーバーシュートしていることを定量的に分析していました。(図参照)Global Social Lens:グローバル社会におけるロンドンの役割

商品、サービス、資金、人、意思決定と影響の5つの領域における、年間のグローバル社会からの流入とロンドン社会からの流出を指標に基づき把握していました。

①商品:輸入額と輸出額、炭素の社会的費用、マテリアルフットプリントの社会的費用(指標なし)

②サービス:同上

③資金:ロンドン証券取引所における取引額、FDI、個人送金額

④人:移民・市外移住人数、観光客数

⑤意思決定と影響:政策・貿易・投資・軍事(指標なし)、文化・教育(指標なし)

4つのレンズの繋がり、指標の性質・粒度感のばらつき、これらの指標をどう政策に落とし込み管理するのか、大元の目的であるどのようにロンドンでドーナッツ経済を実現できるかという問いへの応答など色々と疑問はありましたが、ドーナッツ経済という枠組みをグローバルとローカルに分けて分析したこと、ロンドンのグローバルとの繋がりを具体化したことは面白いと思いました。また市民がボランティアで時間をかけてこの作業をしたことに、意欲の高さと知的レベルの高さを感じました。

ドラフト段階のワークということで、報告の後には4つのレンズごとに参加者がグループに分かれ、各々のレンズの課題・指標に対して漏れているものがないかや、疑問に思うことをディスカッションし、全体でシェアしました。

Neighbourhood Pilots ー欧州の都市のドーナッツ経済戦略とパネルディスカッション

本セッションでは、欧州の様々な都市で先行しているドーナッツ経済モデルの具体例が紹介され、最後にBrixton(ロンドン南部の地区)、Somers Town(ロンドン北西の地区)のドーナッツ経済に取り組んでいる方々とLDECの担当者とのパネルディスカッションがありました。

ドーナッツ経済アクションラボは、各地でドーナッツ経済をカスタマイズするためのツールを提供しており、それを活用してドーナッツ経済のモデル図や自治体の中長期戦略などを策定した、ブリュッセル、バルセロナ、コーンウォール(イギリス南西の郡)、Valence-Romance(フランスの都市)、Bad Nauheim(ドイツの都市)、Tomellia(スウェーデンの都市)、アムステルダムの7つの都市の事例が紹介されました。

ここでは先述のCity Portrait 2.0でも参考にしたと度々言及されていた、アムステルダムの事例を紹介します。

アムステルダムでは、2020年3月にDEALとBiomimicry 3.8, Circle Economy, C40という団体が連携し、Kate Raworth氏のアドバイザリーのもとアムステルダムにおけるドーナッツ経済を構想した"The Amsterdam City Doughnut"というレポートを発行しました。これがグローバルのドーナッツ経済モデルを初めて都市レベルに落とし込んだもので、ロンドンでも採用した地域軸✖️課題軸の4つのレンズに基づき検討がなされています。のちに本アプローチは"City Portrait"というツールとして提供されています。

①健康、②繋がり、③実現可能、④エンパワーメントという大項目と一部小項目が

ロンドンのCity Portraitでも踏襲されている

アムステルダム市は、The Amsterdam City Doughnutをインプットに、2030年までに新たな資源の利用を50%減、2050年までに100%循環型経済の実現を目指す"Amsterdam Circular Strategy 2020-25"を策定し、2020年4月に発表しました。「食品と有機廃棄物」「消費財」「建築環境」の三つの領域に特化して目標とアクションを規定し、進捗をモニタリングしています。

サーキュラーとドーナッツの関係性について、戦略のIntroduction(p.13)を読むに、おそらく先にサーキュラーエコノミーの考えを基に検討が始まったものの、ドーナッツ経済と親和性が高いことからドーナッツ経済の枠組みからも考察することで、アムステルダムの目指すサーキュラーエコノミーがエコロジカルに安全で、社会的に公正であるかを点検できるようにしたのだと思います。

Public向け文書のIntroduction(p.6)では、内側のリンクである社会的基盤はサーキュラーな都市を通じてグローバル・ローカルで強化することができる、外側のリンクのエコロジカルな限界は、他者の繁栄も可能にするために考慮しなければいけないと記されています。

感想

最後に、その他イベント中に思ったことを3つ共有させていただきます。

ドーナッツ経済の具体化はSystemic Changeのための共同作業である:様々な欧州の都市におけるCity Portraitsについて聞いている時に、前々回のnote「Topic 2. Systemic Change✖️イニシアティブ運営」で触れた「概念的作業」とその作業における「概念の可視化」に該当するものだと思いました。パネルディスカッションでも、ビジュアルがあることが一般市民を巻き込んで進めるのに役立った、という発言がありました。

都市ごとのドーナッツ経済の具体化は面白く、システミック変革を起こす上で重要な作業ですが、変革を起こすための最初の一歩にしか過ぎません。ロンドン市民があるべき経済像を構想した後に、どのようなアクションを取っていくのか今後追っていきたいと思いました。

アムステルダムのように政策にまで昇華されてはいませんが、東京でも同じようなイベントが過去に複数開催されていたようです。

【イベントレポート】Tokyo Meets Doughnut 〜ドーナツ経済学で東京の未来を考えるワークショップ〜(2021年3月)

【イベント】2022/3/3『ドーナツ経済学で東京・丸の内の未来を考えよう!』

持続可能な社会を考えるのに効果的なレイヤーはいずれなのか:

世の中の豊かさを見直し、繁栄を実現するレイヤーには、世界 / 国 / 都市 /地域 / 家計・家族 / 個人があります。ドーナッツ経済モデルは主に都市レベルで応用されていますが、私の所属しているInstitue for Global Prosperityは地域レベルにフォーカスして、繁栄とは何かを特定地域の住民に直接聞き、纏め上げて指標化するというアプローチを取っています。

後者のアプローチはより主観的な繁栄の定義を捉えることができる一方、出てくる指標は社会的な内容に偏りがち(住宅の購入のしやすさ、給料、子供の安全など)で、環境要素が出てこないのが気になっていました。

ドーナッツ経済は一般市民が認識していない、プラネタリーバウンダリーも捉えることができるので「持続可能な繁栄」を考える上では効果的だと思いました。

多くの都市では市民を作成プロセスに巻き込んでおり、Inclusiveに巻き込んでいるのであれば市民の主観も十分に反映されていると言えます。取りこぼされてしまう声があるのであれば、地域レベルでの調査をインプットにして地域と都市との繋がりを作れたら理想だと思いました。そもそもドーナッツ経済を構想する市民主導の組織があるのがすごい:

先述の通りLDECはボランティアが中心の活動で、City Portrait以外にも"Harnessing London's Finance" "The Social & Ecological High Street" "Built Environment" "Public Sector Briefings" "Food Systems" "Mobilizing Youth Changemakers" "Convening Academic Institutions / Insight & Imagination" など計8つのプロジェクトが走っています。

また、今回のイベントの参加者についても、私が参加した2つのセッションは木曜日の10時〜14時(イベント全体は19時まで)だったのですが、ぱっと見20代〜50代までの社会人が多くいました。中には起業家、学生など時間の融通が効く人もいますが、会社員の場合は業務に直結しなさそうな内容なのに平日の昼間に仕事を離れて参加できるのかと驚きました。

業務外のボランティアやイベントへの参加ができる働き方、それらを促す社内の風潮があるのだろうと思い、良い取り組みだと思いました。

以上、ロンドンでのドーナッツ経済学に関するイベントの参加報告でした。

最後まで読んでくださりありがとうございました。

次回はまた授業の内容を共有させていただきます。

参照先:

https://doughnuteconomics.org/organisations-and-networks/london-doughnut-economy-coalition

https://doughnuteconomics.org/about-doughnut-economics

https://www.amsterdam.nl/en/policy/sustainability/circular-economy/

https://doughnuteconomics.org/amsterdam-portrait.pdf

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/08/amsterdam-doughnut-model-mend-post-coronavirus-economy