行方の杖

口喧嘩なんぞは子どものすることと思いきや、先日、立場が上なのを笠に着た相手とつい心ない言葉の応酬となってしまい、大人気なき事、虚しき事とやや反省。

ひとは一人では生きてはいけぬ、他者と折り合いはつかずとも。

以下、備忘録的に、相対主義、承認欲求について少々。

弱い者達が夕暮れ

さらに弱い者をたたく

ザ・ブルーハーツ

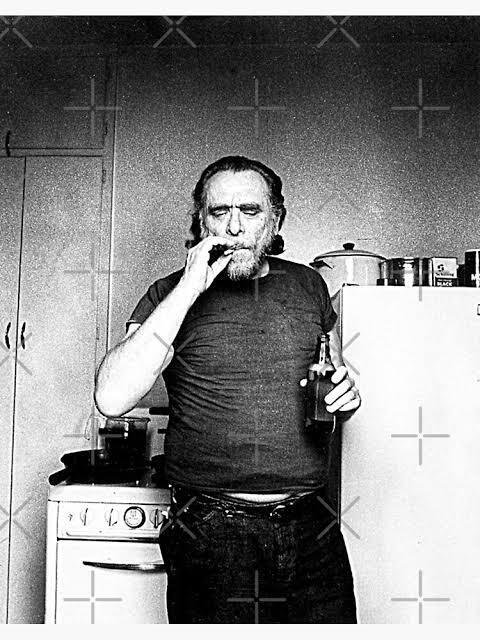

政府には二種類ある、

ひどい政府ともっとひどい政府だ――

チャールズ・ブコウスキーだったか、そんなことをどこかで書いておりまして、さして妙味のある文章でもありませぬが、この手の「構文」は、誰しも一度は聞いたことがあるかと存じます。

準えて、

人間にも二種類ある、

弱い者ともっと弱い者である――

と。

どちらの文にも共通の味があるとしたら、二つあると言いながら、否定的なもの一つしかないという皮肉でしょうか。

メクソハナクソ、程度問題であるという。

またこの構文には相対主義への皮肉、懐疑が含まれているともいえ、善悪も優劣も強弱も相対的なものでしかないという、ものの見方への批判とも。

とまれ、

政府とはひどいものでしかないとは、

皆様日々実感されておられることかと。

それはきっと、

政府に限らず、

人間が弱いものだからであり、

異なる価値観を認め合うより先に、

弱い者がさらに弱い者を叩くというのが、

人の世だからでありましょう。

人の世には絶対的強者というものはない、

さりとて等しく皆、不変に弱いわけでもない。

誰もが相対的な弱者であり、

誰もがつねに弱者であるわけもなく、

誰にでも支配欲というものがあり、

より弱い者を力で支配することで刹那的に“強者”となろうと忙しない。

相対主義の世界では、己とは他者との比較においてのみ立ち上る根無し草である。とすれば比較による優劣を、力の強弱による承認欲求と言い換えるとよりわかりいいかも知れませぬ。

日常生活に横溢している、現代人にとってもはや習性と呼んで差し支えない、他人を巻き込んでの承認欲求。

この意味でも、ひとは一人では生きていけぬといえましょう。

いかに経歴がキラキラであるか、容姿端麗であるか、セレブと近しいか、どれだけ金を稼いでいるか(反対の自虐ネタも然り)。

ある金融エリートはファーストクラスで移動中、自分の力を実感するために、ビジネスクラスやエコノミークラスの乗客をわざわざ思い浮かべるのだとか。

皆が皆、かくも露悪的ではないにせよ人は他者の承認を求めるものであり、人の世にあってはこの理を受け入れざるを得ぬ。超然と悟りすまして居れば、鼻持ちならぬ人でなしと見做され、たたかれるは必定でしょう。

世にありては、人は人の振りを演じる必要があるということで、承認欲求という名のゲームにも、不本意であれ無関係ではいられますまい。

そうして時には“弱者”の役回りを。

“強者”であるためには“弱者”が必要であるという、それだけのために弱い者がさらに弱い者をたたき、その逆はまず皆無であり、

かくしてブルースは加速していき、殺るか殺られか、力の支配する人の世は、兎角に住みにくい。

住みにくさが高じると安い所へ引き越したくなり、どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩が生まれ、自由が芽生える。

万人の救いという様なものはない。

救いとはこの私にとっての救いでしかあり得ず、絶対の孤独と形而上的な世界のうちにしかないと気づけば、自らに由ること、それこそが根となり、行方の杖となりましょう。

旅に出て、もしも自分よりもすぐれた者か、または自分にひとしい者に出会わなかったら、むしろきっぱりと独りで行け。愚かな者を道伴れにしてはならぬ。

中村元訳

己を救いうるのは、

己だけであります。

皆様の大切な生の行方が、

心無い他者によって振り回されることなく、

自らに由ってありますように、

そして栄光にたどり着きますように。

最後までお読み頂きありがとうございました。

不撓不屈の酔っ払い(個人の感想です)