新しい技術者・・・耳そして鼻

エピテーゼを作って差し上げた方とは、通常ながーいながーいお付き合いになります。

エピテーゼを作って装着したらそれでおしまいということはなく、その後もエピテーゼの色の修正や、退色した部分のリタッチ、痛んできた部分の修理や修復などなど・・・

わたしはエピテーゼの部位に応じてシリコンの硬さを複数使い分けます。

小耳症のケースの場合、スキンタグと呼ばれる小さな耳が残っていることが多いのですが、このスキンタグはエピテーゼを作る上で一番じゃまになる部分に位置することがほとんどです。

エピテーゼを作る上では、土台がフラットな状態が形を作りやすいのですが、今までの症例ではほぼ100%スキンタグは切除したくないといわれます。

あるものはなるべく残しておきたい、将来的にここから再建手術するかもしれない、などなど理由は様々です。

わたしとしても追加の手術など、なるべく負担をかけずにと心がけていますので、このスキンタグの上にエピテーゼを作ることになります。

前振りが長くなりましたが、エピテーゼの形をなるべく自然に見せるためにスキンタグの柔らかい部分は押さえ込む形で作ります。

エピテーゼの材料であるシリコンが硬いと、エピテーゼの耐久性は高くなるのですが、スキンタグの反発や顎の動きで取れやすくなってしまいます。

また、耳のエピテーゼがあまり硬いと、シャツを脱いだりする時に引っかかって、これもすぐに外れてしまいます。

そういったもろもろのフィードバックをもとに、特に耳のエピテーゼの硬さは、シリコンをブレンドして調整します。

ただ柔らかいシリコンでしかも接着剤で装着するタイプのエピテーゼだと、耐久性がある程度犠牲になります。

この辺りも含めてメンテナンスや修理、さらにある程度の年数が経つと作り替えが必要になります。

エピテーゼを作る際の型はその人専用のものですので、製作して装着が終わってもなるべく方は保存するようにしています。

型が残っていれば次回作り直す際に、大きな変更がなければそのままその方からエピテーゼを作れますので、コストと時間を節約できます。

この写真は昨日エピテーゼお使いの方から届いたもの。

この方は鼻のエピテーゼですが、すでにもう10年以上のお付き合いですね。

当然途中メンテナンスや修理もしてきたのですが、ある時・・

「自分でエピテーゼを作れるようになりたい」といわれました。

実はある意味これが理想的ですよね。

自分で使うエピテーゼを自分で納得のいくように作れる。

様々なことを事前に説明し、それでもやりたい、ということでしたのでしばらく前に本人の鼻を新たに作り直す個人指導みたいなことをしました。

できた新しい型も本人が持って帰って、一緒にシリコンや色素など必要な材料もお渡ししました。

それが昨日、自分でシリコンの色の調合から型に詰めるところまでやったとのこと。

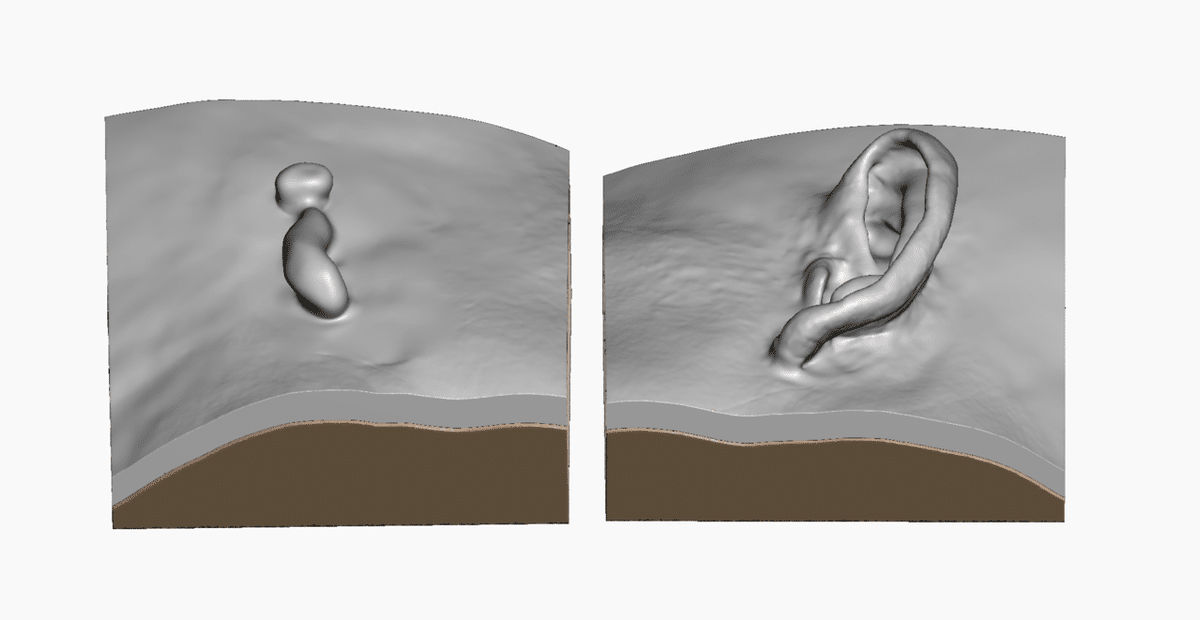

途中経過で質問されたり写真をやりとりしながらの作業でしたが、シリコン重合が終わって型から外したばかりのものが上の写真。

いやいや、かなりびっくりしました。

型まではできているので、形的には大きな失敗をしないはずですが問題は 色 ですよね。

それが写真で見る限り良さげにできています。

今日はその後の工程で、最終の色つけとコーティングをやっているようです。

途中途中で質問が写真付きできますが、色付け(ステイン)もなかなか・・・

これが色付け途中のものです。

新たな可能性を感じさせられました。

特に小さなお子さんのエピテーゼの場合、成長に応じて大人より頻繁に再製作する必要があります。

型から作り直すことも出てきますので、費用の面で結構負担になります。

それを例えばお母さんがお子さんのエピテーゼに習熟して、作ってあげるというのはこれも理想かもしれない。

今手掛けてるデジタル技術を応用すれば、敷居はもっと低くなりますね。

いろいろと新たな楽しみが増えてきた今日この頃・・・