#21 ヨーロッパ研修記 〜ナチュラルワインとワイルドエールの交差点(結論編)〜

まえがき

ナチュラルワインとワイルドエールについて、自分の日記やメモをベースにしているという言い訳のもと、ひたすら駄文を連ねてしまった。

あくまでも僕自身の思考の変遷という範囲で、これを放っておくことも考えたが、ありがたいことに帰国後もそのシーンや意見について聞かれることもあり、せっかくなので、自分なりの結論を整理して、「ナチュラルワインとワイルドエールの交差点」を終わりにしたいと思う。

ビールなのか、ワインなのか、はたまたシードルなのか、分からなくなる時がある。

そんなことを言ったら馬鹿にされそうで、なかなか言えなかった。

ただ、例えばワイルドエールやランビック。ほとんど発泡のないスティル、柔らかい酸味とバレルの香り、タンニンのような複雑な渋みを感じるビールを飲んだ時の、僕の本音だ。

この本音、いや、疑問に対しての答えが知りたくて、ワイルドエール、ワイン、シードルの作り手が一挙に集うWild Festival Groningenにはじまり、ランビック、ワイン、シードル、あるいはそれらを同時に醸すつくり手を訪ねた。

これらのお酒は確実に近づいていて、時に交わっている。

今回の研修の結果を踏まえた僕自身の答えだ。

なぜ、そう言えるのか?それは大きく4つの理由によって語ることが出来ると思う。またこれらの理由は単体で機能するわけではなく、相互作用的に影響し合っていることも付け加えておく。

理由1:収穫できる作物や果物の変化

僕が訪れたベルギーでは、近年の温暖化の影響によって、以前であれば、その気候に耐えられず、収穫できなかった葡萄が採れるようになっている。

実際にベルギー産の葡萄を使ってワインを醸すつくり手も増えている。例えばAntidootのInstagramを見てみれば、彼らが畑から葡萄を作っていることがよく分かる。またヨーロッパは地続きであり、その交通網によって、自分達の畑だけでなくても、葡萄を買い付けて醸すことが比較的容易にできる。最近だとDrapやPellicleがベルギーにおける新しいワインのつくり手としても注目されている。

またオランダ・アムステルダムのつくり手であるOkidokiを訪れた際も、ちょうど買い付けたリースリングで、ワインの仕込みをしていた。またベルギー・ヘントのマイクロサイダリーPomeskでもサイダーの隣のタンクで、リースリングを熟成させていた。

このように元々は気候や地理的な理由で作ることの出来なかったワインが、温暖化や交通の発展によって、作れるようになってきている。オランダや、ビールの国ベルギーでも、その土地で葡萄を作る、あるいはフランスやドイツなどの隣国の葡萄を手に入れてワインを作るということが実際に行われていて、これはビールとワインが近づく上で大きな変化の一つだと考えている。

理由2:ブレンディングという手法と思想の広がり

元々ベルギーにはランビックという伝統的なビールスタイルがある。

またそれらを1年、2年、3年とそれぞれ熟成期間を分けたランビックを混ぜ合わせて(ブレンディング)つくるグーズというスタイルが存在する。

ランビックをブレンドする「ブレンダー」という役割は、グーズづくりにおいて最も重要というつくり手もいるくらいだ。

またランビックにその土地のフルーツを漬け込む手法。具体的にはクリーク(さくらんぼ)、フランボワーズなどのベリーはランビックづくりで使われる一般的な果物だが、ここ数年は葡萄を漬け込むランビックのつくり手も多い。

僕が訪れたLambiek Fabriekも葡萄を中心とした多様なフルーツランビックを作っているし、今回訪れることはできなかったが、Tilquinは葡萄の種類別のランビックを作っていたりもする。

ランビックにおけるグーズ以外でも、ワインであればアッサンブラージュ、ウィスキーであってもブレンデッドとお酒を混ぜるという慣習や文化がそもそも存在する。お酒を混ぜることが、ある意味自然に受け入れられる土地なんだろう。

またワインとワイルドエールが近づいているという観点で付け加えると、ベルギー以外のフランスやドイツ、イタリアの各地でも、ランビックやワイルドエールは浸透していて、各地のボトルショップで目にする。それはビール専門店だけでなく、数は多くないものの、ワインのボトルショップでも同様に。(特にカンティヨンに対してのリスペクトが強い。)。

また特に驚きだったのが、イタリアでのワイルドエールのシーン。

具体的にはクールシップを使い、ランビックさながらにワイルドエールを仕込んでいるつくり手もいれば、IGA(Italian Grape Ale)というスタイルのビールも存在する。IGAとは、その名の通り、葡萄を使ったイタリアらしいエールだ。

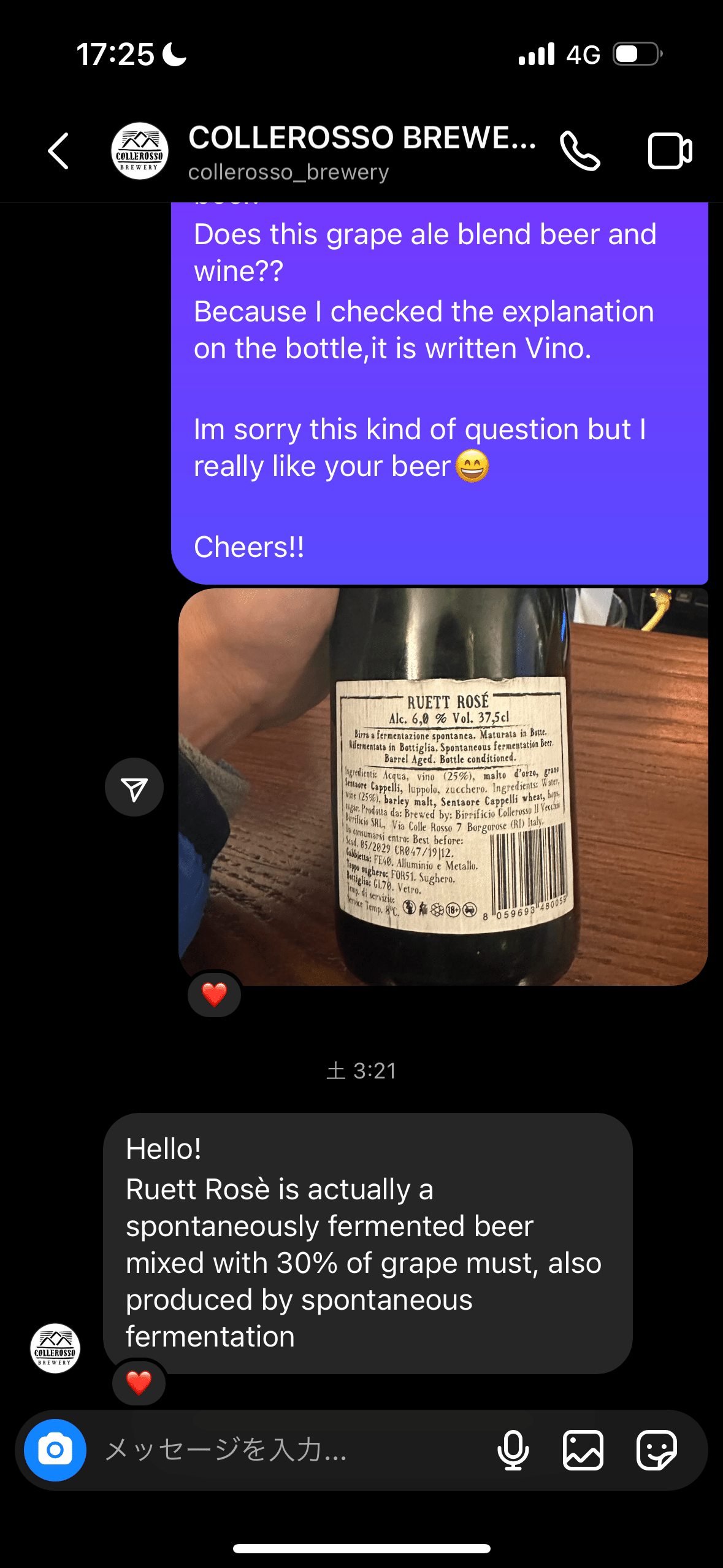

また葡萄の果汁を使うだけでなく、ワインそのものを"ブレンド"しているビールも存在する。僕が飲んだビールも、ワインを25%もブレンドしていた。お土産で買ってきたビールも20%の葡萄(果汁)を使っており、いずれにしても副原料の範疇を超えた量で"ブレンディング"している。

正直、ワインとワイルドエールのクロスオーバーといったことは、オランダやベルギーあたりだけで、さすがにイタリアまで来たら、それぞれが分かれているんだろうと思い込んでいた。

だが、実際はワインの国イタリアでも、ブレンディングは行われていて、決して地域に限定された局地的なものではなく、少なくともヨーロッパにおいて拡大しているムーブメントだと強く感じた。

理由3:つくり手と飲み手の変化

収穫できる作物の変化、ブレンディングの拡大に加えて、最後はつくり手と飲み手の変化について。

収穫できる作物の変化により、つくり手自身が醸すお酒のバリエーションも多様になっている。具体的にはBoerenerf Eylenboschはランビックだけではなく、ワインもシードルも醸す。また彼らだけではなく、Okidokiも、Pellicleも。

このようにつくり手にとって、お酒の二毛作、三毛作、そしてそれらのブレンディングは一般化してきており、彼ら自身は様々なお酒をつくるそのスタイルのことを "Hybrid" と称している。

またワイルドエールについて現地の記事やECサイトを見ていても、Hybridというキーワードは頻繁に見ることが出来、すでに一つのカテゴリとして成立している。

hybridとは

意味・対訳(動植物の)雑種、あいのこ、混成物、混種語

また個人的にもとても印象的だったのが、ベルギー・ブルージュのワインDrapのつくり手であるEmelieは元々は、3 fonteinenでランビックのブレンダーとして働いたのちに、ワインづくりに転身している。そんな彼女がつくるお酒はヴィンテージ違いのワインのブレンド(まさしくグーズと同じアプローチ)やワインとシードルのブレンドにチャレンジしており、つくり手自身がお酒のカテゴリをクロスオーバーしている。

つくり手だけでなく、飲み手もこの変化を楽しんでいて、例えばベルギーで人気のワインレストランEDEL ROTやNIGHT SHOPでは、これらお酒のカテゴリを気にすることなく、メニューにもボトルショップの棚にもお酒が並んでいる。もちろん飲み手もワイン、ワイルドエール、シードルとカテゴリに拘ることなく自然と飲む。

もちろんhybridという言葉やカテゴリは、まだ一部の地域に限られたものかもしれないが、少なくともベルギーのナチュラルワインやワイルドエールにおける人気レストランでこういった表記とカテゴリが存在し、また飲み手自身もそれらをクロスオーバーしながら楽しんでいる。

こういった流れは、ますますヨーロッパの各地にも広がっていくのではないかと思われる。

理由4:ナチュラルワインとワイルドエールに共通する哲学

1ヶ月半に渡り、オランダ、ベルギー、ドイツ、フランス、イタリアと様々な国とその土地のお酒を見てきた結果、これら3つの理由によって、現在のヨーロッパのシーンでは、ワインとワイルドエールはお酒のカテゴリを超えて、交わり合い、また今後もその流れは広がっていくのではないかと思っています。

理由1:収穫できる作物・果物の変化

理由2:ブレンディングという手法と思想の広がり

理由3:つくり手と飲み手の変化

ただ最後に、ナチュラルワインとワイルドエールが交わる最大かつ根本的な理由には、共通する哲学があるような気がします。

それは、"その土地のもので自然に醸す" という哲学です。

味わいに近さを感じる理由としては、自然発酵や木樽による熟成という共通する醸造プロセスやブレンディングもあると思います。

しかし、これらのお酒をそれぞれ、あるいは同時に学んでいると、ナチュラルワインとワイルドエールの距離が近くに感じられる理由が、その哲学にあるように思えてなりません。

その土地で育まれた自然な葡萄や果物・作物をつかうこと、その土地に住む野生酵母で醸すこと、じっくりと時間をかけて熟成を待つこと。

ある意味、効率とは真反対に存在する自然の摂理に従って、お酒を醸すということがナチュラルワインとワイルドエールに共通する哲学であるような気がします。

そして飲み手もその哲学を自然と感じ、共感するからこそ、境目を意識することなく、楽しんでいるのではないでしょうか。

あとがき

本文は私が2023年秋、ヨーロッパ各地のつくり手やバーを訪れ、彼らとの対話を通じたインプットやその土地やレストラン・バーで感じたことをベースに整理をしました。

当然、異なる解釈や理解をされる方々も多くいらっしゃると思います。あるいは私の誤解や誤認もあると思いますが、勉強中の身ゆえ、どうか温かい目で見ていただけたら幸いです。

最後に、正解のない答えを探す自分に対し、丁寧にお酒づくりのプロセスや背景、そして思いや思想に至るまで丁寧に教えてくださったつくり手の皆様、またはヨーロッパにおけるトレンドや現状を第三者的に教えてくださったレストランやボトルショップの皆様に感謝申し上げます。

ここまで読んでくださり、本当にありがとうございました。

salo Owner & Director

青山 弘幸

instagram :https://www.instagram.com/salo_kamakura

facebook : https://www.facebook.com/aoyamahiroyuki

instagramではnoteとはちがい、より日々のお酒に関わる情報発信しています。よかったらフォローのほどよろしくお願いいたします。

またお酒に関わる出会いやご縁を探しています。また応援のメッセージもとても嬉しいです。もしご興味を持っていただけたらお気軽にご連絡いただけますと幸いです。