「現代の国語」教科書問題の本質は何か

先日のニュースに「現代の国語」に小説を掲載した第一学習社の教科書が採択数トップになったことがニュースになっていました。

この記事に関して「高校の国語から小説文をなくそうとする文科省、それに反して教員の意を汲んだ第一学習社」みたいな構図で話してる人が結構いて、もはやフェイクの域に突入しているようなので、少しだけお話します。

偉そうにお話しますと言いましたが、私は国語科の教員ではありませんから、本筋の議論――国語科に関する今回の学習指導要領改訂は是か非か――まではあまり踏み込みません。

私の調べたこと、考えたことをお伝えすることで、読者の皆様のお役に立てれば幸いです。

記事の概要

文部科学省は、2022年度から高校の国語教科「国語総合」4単位を、実用文を扱う「現代の国語」2単位と、文学作品を扱う「言語文化」2単位に分割し、現代の国語の教科書に「小説文の入る余地はない」と発表していた。これにより、実用文を教材とした指導は避けられなくなる。

その変更は、「高等学校の国語が、小説文を読んで講義形式で解説するだけという旧態依然とした授業形式から改善していない」という中央教育審議会の答申を汲んでのことである。

それにも関わらず第一学習社が、小説文を「言語文化」ではなく「現代の国語」に移し替えた形で出した教科書が検定を通ってしまい、その教科書が大きくシェアを伸ばしたことから、新指導要領に準じた書き方をした他社が「ルールに従ったら馬鹿を見た」と怒っている。

そのような状況で、根拠なく新指導要領を改悪と決めつけて読者を扇動する雑誌記事が出たり、何故か「国語の教科書から小説文がなくなる」と勘違いした人々が文科省バッシングをしていたりと、正しい論点での議論が為されていない。

第一学習社の教科書を利用すれば、実用文の指導割合を下げ(あるいは無くし)旧態依然とした授業を続けやすくなることは確かであろう。危惧されるべきは「高等学校国語科授業の改善・研鑽が進まなくなること」であり、第一学習社の教科書がそれを助長することになる可能性が高いことが、問題の本質ではないだろうか。

新学習指導要領による国語科の科目構成再編

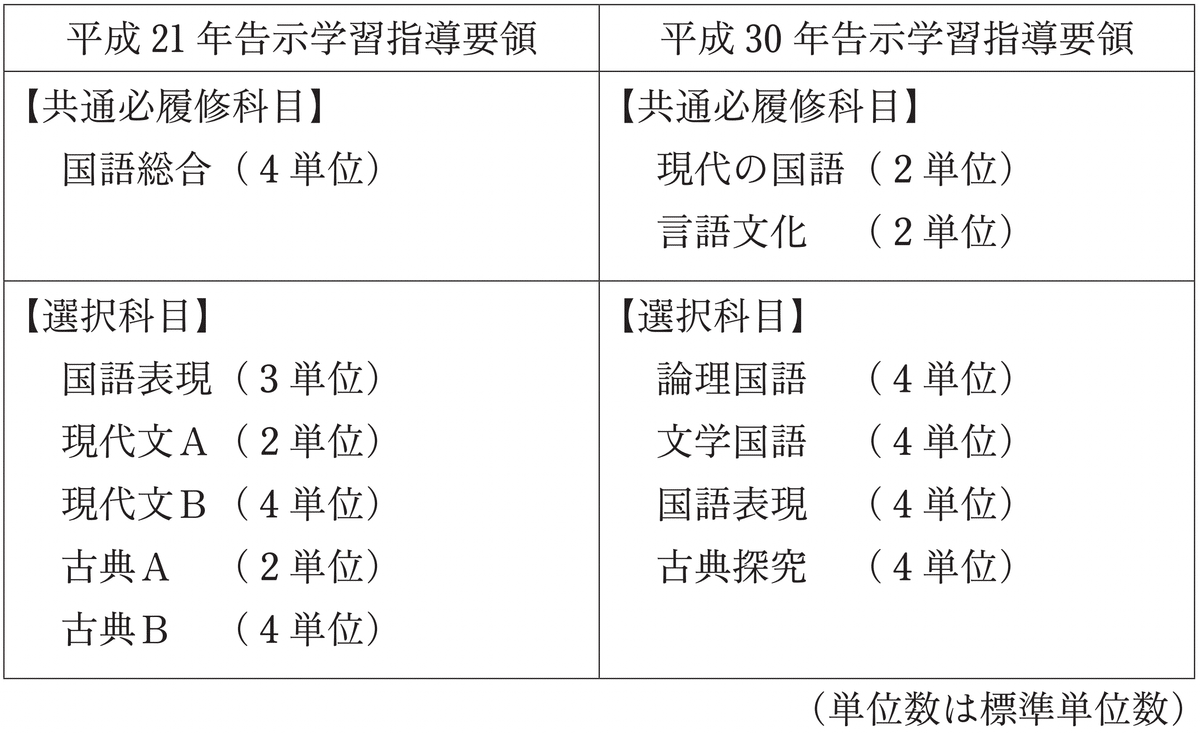

平成30年に公示された、新しい高等学校学習指導要領は、令和4年度より年次進行で実施されます。その中で、これまで必修科目が「国語総合」4単位であったところを、「現代の国語」2単位と、「言語文化」2単位に改めることが示されています。その変更に関する解説や取りまとめが、『高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 国語編』に示されています。(下記リンク先にある、上から2つめのリンクが国語編。直リンクはこちら。)

また、このように科目構成を改める根拠については、「国語科改訂の趣旨及び要点」(P.6~)に記されています。

○ 高等学校では,教材への依存度が高く,主体的な言語活動が軽視され,依然として講義調の伝達型授業に偏っている傾向があり,授業改善に取り組む必要がある。また,文章の内容や表現の仕方を評価し目的に応じて適切に活用すること,多様なメディアから読み取ったことを踏まえて自分の考えを根拠に基づいて的確に表現すること,国語の語彙の構造や特徴を理解すること,古典に対する学習意欲が低いことなどが課題となっている。

第1章 第2節「国語科改訂の趣旨及び要点」より一部抜粋

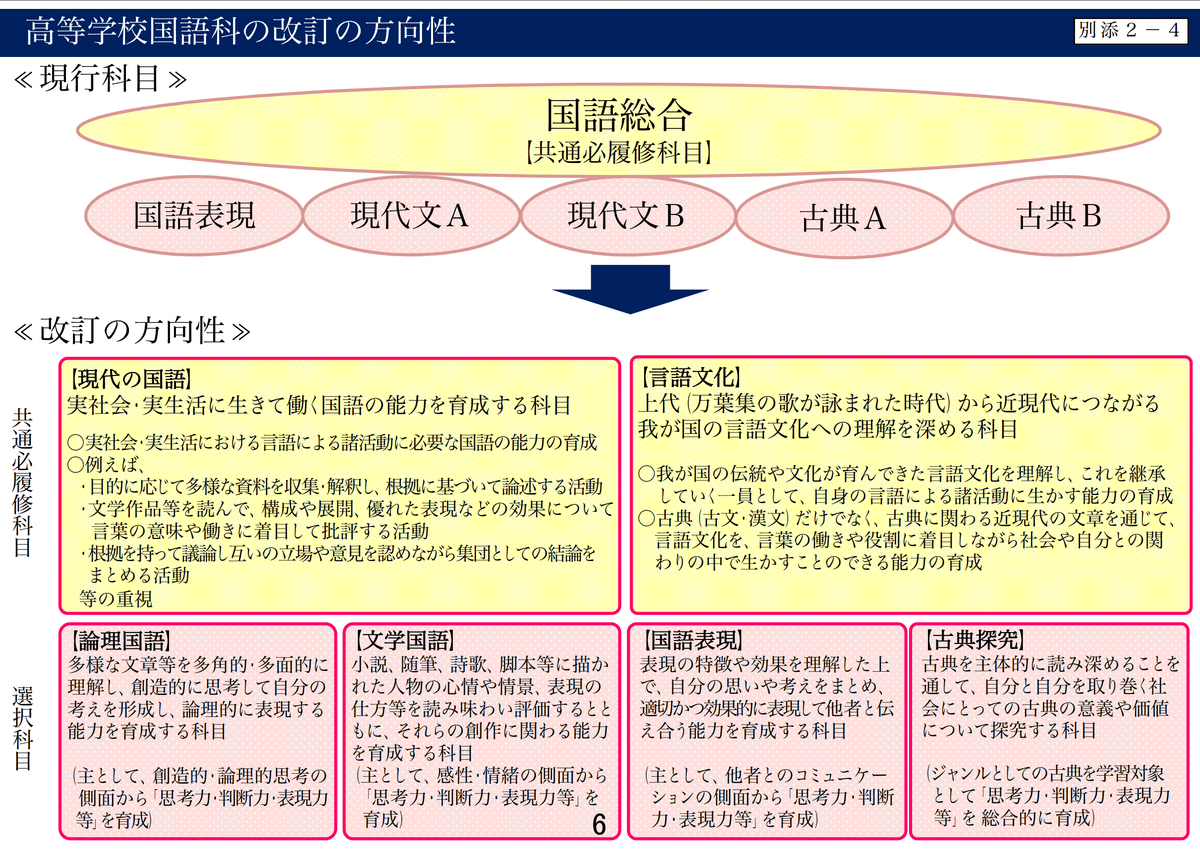

同文書内でも触れられていますが、これらの主張は平成28年12月21日に中央教育審議会から発表された答申に基づいています。今回の国語科科目再編は、答申をほぼそのまま受け継いで実施されたと言えるでしょう。下記にリンクと一部抜粋、別添のポンチ絵を掲載します。

高等学校の国語教育においては、教材の読み取りが指導の中心になることが多く、国語による主体的な表現等が重視された授業が十分行われていないこと、話合いや論述などの「話すこと・聞くこと」、「書くこと」の領域の学習が十分に行われていないこと、古典の学習について、日本人として大切にしてきた言語文化を積極的に享受して社会や自分との関わりの中でそれらを生かしていくという観点が弱く、学習意欲が高まらないことなどが課題として指摘されている。こうした長年にわたり指摘されている課題の解決を図るため、科目構成の見直しを含めた検討が求められており、別添2‐1に示した資質・能力の整理を踏まえ、以下のような科目構成とする。(別添2‐4を参照)

これらの内容をカジュアルにまとめるなら「多くの国語教員は、読ませて講義するだけの古い授業しかやらない現状を改善する気はないみたいだから、ルール側(学習指導要領)を変更しますね」ということだと思います。無論、これまでにも生徒同士のディスカッション等を重視した授業を目指していらっしゃる国語の先生方はたくさんいらっしゃるのでしょうが、それは少数派ということのようです。

新学習指導要領準拠の教科書

上記から分かることですが、まず「高校の国語教科書から文学作品が消える」は誤りです。実際には国語の共通必修科目は「現代の国語」と「言語文化」の2つで、各2単位。現行の指導要領と比べると、もともと4単位あった「国語総合」が2つに分割された形です。「現代の国語」では論説や実用文を、「言語文化」では古文・漢文・近現代文などの文学作品を扱います。

教科書を出版している各社は、その方針に従って新しい教科書を作っています。例えば、芥川龍之介の『羅生門』であれば、東京書籍・大修館書店・数研出版のいずれの「言語文化」の教科書にも掲載されています。

これに対して、第一学習社は「現代の国語」教科書に「羅生門」を初めとするいくつかの小説文を掲載しました。これが冒頭の新聞記事の話です。実際に第一学習社のWebページを確認すると、「現代の国語」には小説文が掲載され「言語文化」の教科書に小説文が掲載されていないことがわかります。つまり、第一学習社の教科書は、他社のものと比べて、小説文を現代の国語に移し替えた形になっているようです。

当然、そうなれば普通は検定に通らないのですが、第一学習社は検定を通すために、小説文の後ろにある「学習の手引き」「活動の手引き」をちょいと変更して、まとめる、発表し合う活動のための小説文であると主張したわけです。その修正の結果、無事に検定をパスしてしまいました。このくだりについては、文部科学省のWebページで経緯を説明しています。

そしてそれを、どうやら「従来の『現代文』教科書と同様に使用できる」こと前面に押し出して、各学校に売り込んだらしいことも読み取れます。これは毎日新聞の記事でも触れられていました。(下記の記事は有料記事ですが、無料でもギリギリその部分までは読むことができます。)

これに対し、他社が「不公平だ」「文科省の方針通りに教科書を作ったらバカを見た」と言っているのが現状です。無理もない話だと思います。

マスコミの反応(悪い例)

さて、(わざと揶揄する言い方をしますが)その第一学習社の「快挙」を、鬼の首を取ったように書き立てたのが、週刊新潮でした。

この記事を読んで、「そうだなあ」と思いますか? あなたがそう思ってくれるなら、これを書いた記者はさぞ喜ぶことでしょう。しかし教員の目から見るならば、国語科が専門でない私でもこれが「学習指導要領について全く調べないまま、新学習指導要領や文科省を中傷しているトンデモ記事」ということがよくわかります。(あえてかなり強い言葉を選びました。記事に対する意趣返しのようなものと思ってください。)記事の冒頭部分をそのまま引用します。

小説より、家電などの「説明書」や「求人票」を読んだ方が、論理的な思考力が養われ、実用的な国語力が身に付く? もちろん答えは否である。しかし、そうした文科省の誤った考えが正されないまま、来春から高校の国語教育が変わる。無論、現場は混乱必至――。

小説を排除する代わりに「求人票」や「説明書」の文章を入れた高校の国語の教科書で、実用的な国語力を育てる――。正気の沙汰とは思えないが、来年4月から教育現場でそれに則った授業が実際に行われることになるのだから由々しき事態である。しかし、“救い”がないこともない。文部科学省の方針に、果敢に“チャレンジ”した教科書会社があったのだ。

このような、悪意をもって人を悪し様に罵る記事は、何度読んでも気分が悪いものです。私の視点から、この記事に書かれた内容をファクトチェックのガイドライン通りに切り分けるなら、以下のようになります。

「小説より実用文を読んだ方が国語力が身につく」という考えを文科省が持っていると決めつけているが、根拠不明。

文科省の考えが誤っていると決めつけているが、根拠不明。

実用文として「説明書」「求人票」という、狭い範囲でしか有効でない2例のみを挙げている。ミスリード。他にも「契約書」「新聞記事」「データを含む複数の資料」など、今後の人生で必ず当事者となるであろう文章、教養を育む文章、自ら探究する目的で読まれる文章も、実用文の範囲内である。

全体を通して、国語の「読む」活動のことしか言及していないのはミスリード。平成21年度公示、平成30年度公示のいずれの学習指導要領でも「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこと」の3技能を伸ばす指導を推奨しており、読むだけの学習を問題視している。

「小説を排除している」と決めつけているが、誤り。小説は「言語文化」で取り扱う。(広辞苑によると、排除とは「おしのけて、とりのぞくこと」であるが、小説文は分量こそ減るであろうものの、高等学校国語科から取り除かれてはいない)

上記 3. について、実際にどのような学びの題材として実用文を扱うのかについては、NHK高校講座 国語総合を見るとよいように思いました。全編を見てもよいし、「学習メモ」のみに目を通してもよいと思います。

また、4. については、最初に挙げた学習指導要領解説 国語編を確認するとよいでしょう。至る所に「話すこと・聞くこと」「書くこと」に関する言及が認められるはずです。

また、この記事の中で3名の識者が見解を述べています。言っていることをまとめると、以下のようになると思います。

実用文を山のように読ませればできるようになるわけではない。文学に関わる活動・体験を実践するのが非常に重要。そこに誘うのが国語教育。多様な小説を読むことで表現力や幅広い考え方が身に付く。多様な人のあゆみに触れ、それを理解する許容力は小説を読むことで得られる。

実用文や評論文だけでは、一面的な部分しか育たず、本質論がどんどん遠ざかる。本質論で考える思考力を鍛える授業は、評論・小説・詩歌など多様な教材から組み立てるものである。

国語の先生にも当然、得意不得意があり、これまでの週4時間の国語総合では、近現代文と古典(古文・漢文)を、それぞれ得意な教員が持つことができた。それを「現代の国語」として論理・実用文、「言語文化」として文学・古典という新しい区分けにするのは現場の混乱を生む、教員養成などの過程も考慮しない性急で安易な改革である。

記事内ではこれらの意見が正しく、新学習指導要領は「改悪」である、論理的とは言い難い、などと悪し様に罵っています。上記3つの指摘は、もちろん記事本体よりずっときちんとした内容ですが、それでも教員の立場で俯瞰すると、疑問や批判すべき点が浮かんできます。

1について、仰ることのの本旨には賛同します。ですが、実用文を山のように読ませるとは誰も言っていませんし、小説は「言語文化」の授業で読みますので、この指摘は問題の本質ではなく、先述したミスリードを助けるものとなっています。

2について、実用文や評論分だけを取り扱うわけではありません。むしろ実用文が、いままでほとんど取り扱われてこなかった背景があります(だからこそ、共通テスト問題例の「駐車場の契約書」と、共通テストプレの「部活動規約」が話題になりましたね)。ですから、そもそも今回の改訂自体が多様な教材の採用に一歩前進しているとも言えます。今まで文学作品を読むことに寄りすぎだったことが今回の改訂につながったと考える方が自然です。

3については、一番もっともらしいですが、最も残念な意見です。この論は、現状維持することを前提にしています。そもそも現状の国語科教育が、他教科に比べて旧態依然としていることが変更の根拠なのですから、だったら授業なり教員養成なり改善してきていればよかったんじゃない? と言われたらどう答えるのでしょう。平成21年公示の学習指導要領において、国語科を中心とした「言語活動の充実」は既に掲げられていました。10年間も目立った改善が無かったなら、科目再編によってある程度の強制力が伴うのも仕方ないのでは?

そして、新潮の記事のいずれの主張にも、根拠となるデータは添えられていません。つまり「それ、あなたの感想ですよね?」というレベルの話でしかない。中教審は曲がりなりにもPISAや統一テストなど、生徒を対象とした調査データを論拠としていたのに、です。

このような記事が明らかに有害であることについては、烏賀陽弘道「フェイクニュースの見分け方」(新潮文庫)にて指摘されています。(第4章「書いていないことに着目すべき」「前提条件を疑う」、第5章「単純な話は受ける」あたりは、このの記事をよく表しています。)Kindleで通勤時間を使って読みましたが、フェイクニュース耐性を得るために必要な知識が詰まった良書と感じました。

要点1:「緩やかな実力行使」を潰された文科省

ここからは、この出来事に関する私の意見を取りまとめます。あくまで一つの意見として、読んで頂ければ幸いです。

まず「『現代の国語』教科書に小説文を載せない」方針を示すことは、やはり文科省による緩やかな実力行使の側面を持っていたように思います。小説を音読して板書して喋るだけの旧態依然としたつまらん授業を改善しない先生に対して、小説文の掲載されていない教科書を使わせることで、否応なしに新しい教材、新しい授業の研究をさせようとしているように見えます。文科省は、これまで何度も学習指導要領を改訂してきた経緯から、教科書を変えることで、手間をかけず多くの先生の授業方針に影響を及ぼすことができることを、よくわかっているはずです。正直、意地悪な手口だなあと思うのですが、そうする根拠については十分に示されてきたように思います。

文科省の思惑通りなら、教科書出版全社がその方針に従って「現代の国語」には小説文を掲載せず、その「実力行使」が成就する予定でした。ですが、そこに第一学習社が件の教科書をねじ込んできて、検定意見で差し戻したつもりが、「活動の手引き」を変更することでうまくかわしてきた。それが建前だけでも結果として検定の基準に違反しないものであったため、文科省としては通したくなかったけど、合格とせざるを得なかったのが実情のように思います。

結果的に、文科省による「実力行使」は、第一学習社の教科書を選択することによって回避できることとなりました。このような事態を予見できず、改善への道筋に穴を作ってしまったのは、学習指導要領を定める主体である文科省の落ち度と言えるでしょう。

要点2:授業研鑚をサボる教員の逃げ道を作った第一学習社

第一学習社は、よく言えば独創的な試みで抜きん出た、悪く言えばうまいこと他社を出し抜いた。これは教科書を売るための企業努力ですから、確かに認められるべきことのように思われます。しかし、企業の社会的責任の面で、問題のある行為だと私は思っています。

新学習指導要領による指摘は、教員に教材研究の努力を強いるものでしたが、結果として全国の高校生のためになる、公益性の高いものでした。

しかし前述の通り、第一学習社の「現代の国語」には小説文が掲載されており、それを使用すれば、文科省の「実力行使」を逃れられます。そして営業もそのことを分かってて「従来と同じ使い方ができ、授業を変えなくて済む」と売り込んだ。そして「それは助かる」といって第一学習社の教科書に乗り換えた国語の先生がそれなりにたくさんいたから、シェアの大きな変化につながったのではないでしょうか。

もちろん教科書の出版社が、最初に説明したような国語科目再編の理由について、知らなかったわけがありません。中教審の答申以降、何度も文書が出されています。

上記のことを総合して考えると、第一学習社のやったことは、結果的に国語科教育の改善を妨げることにつながる可能性があると知りながら、授業改善をしたくないと思っている教員の声に寄り添う教科書を作ったということになってしまいます。そうだとしたら、これは教育に対する善意とはお世辞にも言えないのは明らかです。

いやはや、おそらくそういうつもりではないと思うのですが、実際のところどうだったのか、内情は分かりません。聞いてみたいところです。

要点3:小説文を掲載する必然性はあるか?

そもそも「現代の国語」教科書に小説文がなくても、授業内で生徒に話す・聞く・書くための教材として必要だ! そういう授業を私はやるんだ! という熱心な教員は、教科書に掲載されていなくとも、自分で教材を探し、見つけて持って来ればいい。もちろん教材として利用する範囲であれば、コピーなりプリントなりして配布しても法的に問題はありません。文科省も教科書に載せないつったって、「現代の国語」の授業で取り扱ってはいけないとは言っていないのです。よりよい授業を作るために教員が授業を工夫していくことは、むしろ推奨されています。9月27日付の文科省「高等学校「現代の国語」における指導上の留意事項について」などは、そういった活動を妨げないために、なんとか言葉をひねり出している感が出ています。

乱暴に要約すると「現代の国語を、小説を「読むこと」にあてるのはやめてね。生徒が「聞くこと・話すこと」「書くこと」の活動にあててね。その学習目的を果たすための題材としてならいいよ。」ということです。文科省の主張は学習指導要領と一貫していることがわかります。

私の感覚でお話するなら、そもそも授業研究・研鑚を精力的に行う教員にとって、教科書の中身はそれほど重要ではありません。「自作プリントやスライドで授業やってるから……」「内容に誤りがなければいいよ」「知ってる先生や尊敬する先生が執筆者に名前を連ねてるから選んでる」とか、そんな感じの人が多い印象です。

つまり、真面目に教材研究する人は、教科書に無ければ自分の教材を軸に授業するだけだから、割とどうでもいいということです。

まとめ

私は、第一学習社の新しい「現代の国語」教科書に対して否定的です。

その理由は、繰り返しになりますが、結局のところ第一学習社のやったことは、授業研鑚をサボって古い授業をしようとしている先生方に逃げ道を作ってあげただけではないかと思っているからです。

2022年度から国語科の教科書が第一学習社に変更された学校は、少し授業の様子に注意したほうがよいかもしれませんね。もちろん前向きな理由で変更した可能性もあります。ですが、新しい授業作りから逃げるために採用した先生も、いくらかの割合でいらっしゃると思いますので。