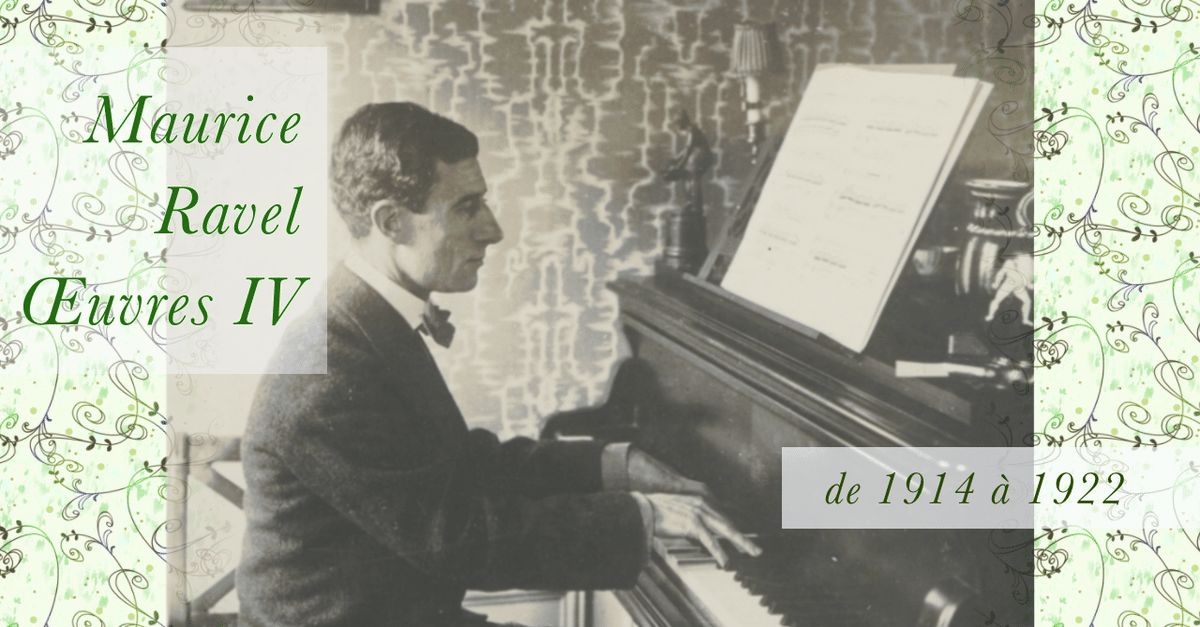

ラヴェルの全作品を年代順に聴く⑷ 1913〜22年

今回は1913〜22年、ラヴェルが38~47歳の間に作曲された12曲を聴いていきましょう。

1914年、ヨーロッパで第一次世界大戦が勃発しました。

ラヴェルも徴兵され、トラックの運転手として物資を運びました。

前線にも行き、何度か死にかけたこともあったそうです🥺

彼は戦地の様子を、友人への手紙でこう表現しています。

”…私は幻覚のような光景を目にしたのです。悪夢のような、恐ろしいほど無人で、音のない町を。

上空の耳をつんざくような音でもなければ、澄んだ空に並ぶ白煙の小さな玉でもない。苦しいのはこのすさまじい目に見えない戦闘ではなく、むしろ、美しい夏の輝かしい光の下で不吉な眠りについているこの都市の真ん中に一人でいることを感じることです。

たぶん、私はもっと恐ろしく不快な光景を見ることになるでしょうが、この無音の恐怖ほど深く奇妙な感情をいだくことは決してないと思います。”

『ラヴェル 生涯と作品』

アービー・オレンシュタイン著/井上さつき訳 (音楽之友社) p97より

また、1917年には最愛の母を亡くし、ショックで3年ほど作品が書けなくなってしましました。

そしてその後の創作活動は、およそ1年に1作のペースとなってしまいました。

(このシリーズでは、近代フランスの作曲家、モーリス・ラヴェルの全作品を作曲年順に聴いていきます。

作品一覧としてもご活用ください♪)

【このシリーズの一覧】

ラヴェルの全作品を年代順に聴く⑴

ラヴェルの全作品を年代順に聴く⑵

ラヴェルの全作品を年代順に聴く⑶

ラヴェルの全作品を年代順に聴く⑷ 👈

ラヴェルの全作品を年代順に聴く⑸

1913年

♪ステファヌ・マラルメの3つの詩 (歌曲)

Trois poèmes de Stéphane Mallarmé

…ステファヌ・マラルメは象徴派の重要な詩人で、ドビュッシーをはじめ、同時代の芸術家に広く影響を与えた人物です。

《マラルメの肖像画》

言葉そのものに重きを置いたその詩は難解なことで知られ、ラヴェルはその凝った文体を、音楽で表そうとしました。

またこの曲の一風変わった編成(フルート2、クラリネット2、弦楽四重奏、ピアノ)は、

シェーンベルクの《♪月に憑かれたピエロ》に影響を受けています。

♪前奏曲 (ピアノ曲)

Prélude

…ハバネラ形式のヴォカリーズ・エチュードと同じで、パリ音楽院の学生のための初見課題として作曲されました。

(その試験で1等だった学生に献呈されています!)

マ・メール・ロワを彷彿とさせるような、詩的で繊細な曲調です。

♪…風に (ピアノ曲)

A la manière de…

あるときラヴェルが、様々な作曲家の作風をまねて即興演奏をしていたところ、作曲家のカゼッラに出版を勧められたというのが、これら2つの小品の誕生の経緯です。

♪ボロディン風に

…ラヴェルが若い頃に所属していた芸術家グループ『アパッシュ』のテーマ曲は、ボロディンの交響曲第2番でした。

2拍めのアクセントと半音階のメロディが特徴的なロシア風の円舞曲です。

♪シャブリエ風に

…「もしシャブリエが、グノーのオペラ「ファウスト」の《花の歌》を編曲したらどうなるだろう」という、二重のパスティーシュで作曲されています。

1914年

♪2つのヘブライの歌 (歌曲)

Deux mélodies hébraiiques

…第1曲めの《カディッシュ》とは、ユダヤ典礼の傑作なのだそうです。

第2曲めの《永遠の謎》は民謡的な作品なので、聖と俗の対比が見てとれます。

♪ピアノ三重奏曲

Trio

…第1楽章は、故郷のバスク地方の民謡を用いており、たゆたうような澄んだメロディが美しいです。

第2楽章の「パントゥーム(詩の形式)」は、生き生きと弾んだリズムが面白く、

第3楽章の「パッサカイユ」では、深い情念がダイナミックに表現されます。

第4楽章では名人芸が展開され、華やかなフィナーレで曲は終わります。

この曲の制作中に第一次世界大戦が勃発したため、ラヴェルは兵に志願するために、猛スピードでこの曲を完成させました。

ひょっとしたら「もう最後の作品になるかもしれない」と、遺書のような意味合いも込められている曲なのかもしれません。

1915年

♪無伴奏混声合唱のための3つの歌

Trois chansons pour chœur mixte sans accompagnement

…ルネサンス期のシャンソンを模した、3曲からなる合唱曲です。

詩はラヴェル自身によって書かれており、おとぎ話のような内容に、ブラックユーモアが織り交ぜられています。

1917年

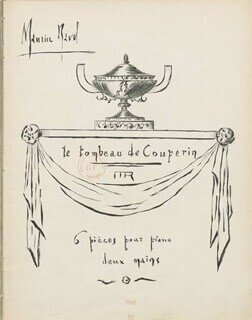

♪クープランの墓 (ピアノ曲)

Le tombeau de Couperin

…古典的な形式や優雅さに、ピリッとした不協和音と組み合わせた、ラヴェルらしい作品です。

ラヴェルはこの曲を書く準備として、クープランの作品を研究したそうですが、クープランその人というよりは、18世紀フランス音楽へのオマージュとして書かれました。

それぞれの曲は、第一次世界大戦で戦死してしまった友人たちに捧げられています。この年に病死した母親への弔いの気持ちも込められていることでしょう。

《初版の楽譜の表紙には、ラヴェル自身の手によって骨壺が描かれています。》

☆翌年には管弦楽版へと編曲されており、各曲がこのように組み直されています。

【ピアノ独奏版】 【管弦楽版】

1.プレリュード 1.プレリュード

2.フーガ 2.フォルラーヌ

3.フォルラーヌ → 3. メヌエット

4.リゴドン 4.リゴドン

5.メヌエット

6.トッカータ

1918年

♪口絵 (2台ピアノ・5手)

Frontispices

…演奏するのに、2人+1本の手が必要な風変わりな曲です。

第1次世界大戦が題材の、詩集の口絵(本の巻頭に差し込まれるイラスト)として作曲されました。

詩の内容にもとづき、神秘性、異国趣味、水のイメージなどが表現されています。

1920年

♪ラ・ヴァルス (管弦楽曲)

La Valse

…もとはバレエ・リュスのために書かれたのですが、構想の段階でラヴェルとディアギレフが仲違いしてしまったので、単独の管弦楽曲として完成されました。

ラヴェルは14年間構想していたこの曲を「ウィンナワルツへの一種の賛歌である」と述べており、情景のイメージを楽譜にこう付記しています。

"うずまく雲の切れ目から、ワルツを踊るカップルたちの姿がときおり垣間見える。雲は少しずつ晴れてくる。番号Aの部分で、輪を描きながら踊る人々であふれかえる広間が見える。光景は徐々に明るくなっていく。シャンデリアの光は番号Bの部分のフォルテッシモで燦然と輝く。1885年頃の皇帝の宮殿。"

その後、人々のワルツが豊かなオーケストレーションによって展開され、臨界点に達しようとしている緊張状態の中、破滅的に曲は終わります。

☆2台ピアノ版や、ピアノソロ版もあります。

1922年

♪ヴァイオリンとチェロのためのソナタ

Sonate pour viollon et violoncello

…1918年に亡くなった『クロード・ドビュッシーの想い出に』捧げられており、

雑誌『ルヴェ・ミュジカル』のドビュッシー特集号の付録として作曲されました。

まるでバルトークのような、強烈なするどい音色の不協和音が特徴的で、

「今までの作品と違いすぎる」と、初演は不評だったといいます。

しかし現在では、戦後のラヴェル作品の新境地を開いた傑作だと評されています。

♪ガブリエル・フォーレの名による子守歌 (ヴァイオリンとピアノ)

Berceuse sur le nom de Gabriel Fauré

…雑誌『ルヴェ・ミュジカル』のフォーレ特集号の付録として書かれた作品です。

《♪ハイドンの名によるメヌエット》のときと同じ手法で作った音列を使って作曲しています。

G A B R I E L F A U R E

↓

G A B D B E E F A G D E

「ソラシレシミミファラソレミ」

ずっと弱音器をつけて演奏されるヴァイオリンの終結部は、まるで天国へと昇っていく様子を見届けているかのようです。

最後まで読んでくださり、ありがとうございます!

ラヴェルの全作品を年代順に聴く⑸ 1924〜33年に続きます🌟

さくら舞🌸

いいなと思ったら応援しよう!