新幹線に乗って本屋に行った日の思い出 ー「世界難民の日」に寄せてー

2024年6月15日、二子玉川にある蔦屋家電に行ってきました。目的は「難民のものがたり展」の関連トークイベント。「“同情”から”共感”へ――平田オリザさん・深田晃司さんと考えるこれからの社会に必要な「他者理解」」、「難民と希望、これからの社会を描くものがたり」の2つのイベントに参加してきました。

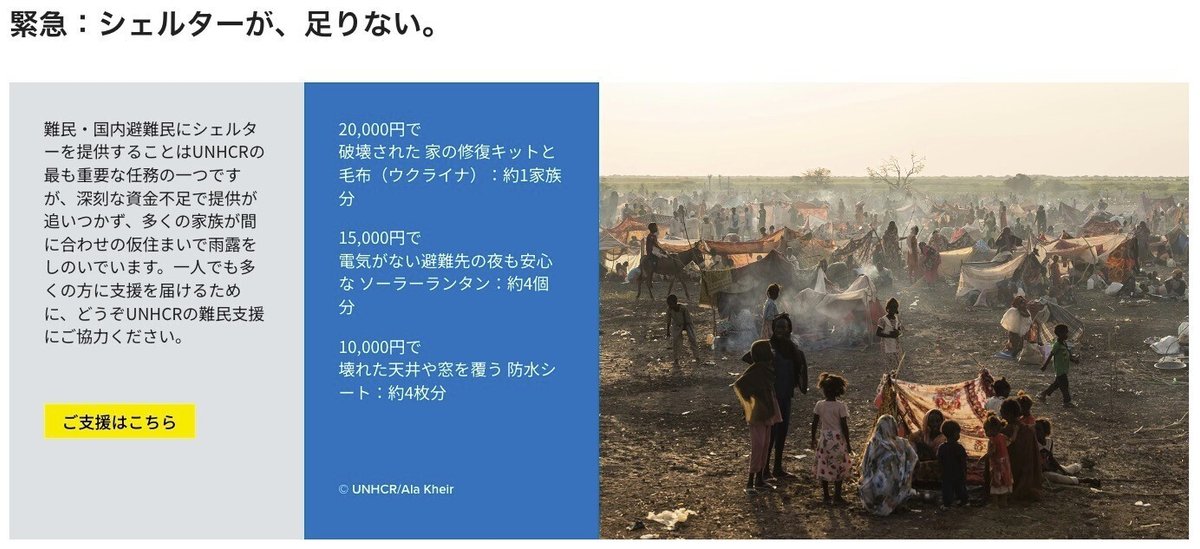

正直なところ、往復の新幹線代を支援金として寄付した方が良いのではないかとかなり悩みました。この新幹線代があれば、破壊された家の修復キットや毛布や、ソーラーランタン、防水シートを寄付できるからです。

トークショーに行って良かったと心から思っているけれど、直接助けられるお金を一旦は自分のために使ってしまったことは間違いないから、少しでも私が聞いたことを誰かに伝え、私が聞いた価値を増やさねば、と思って、このnoteを書いています。

あまりに長くなったので、何回かに分けます。

「“同情”から”共感”へ――平田オリザさん・深田晃司さんと考えるこれからの社会に必要な「他者理解」」

劇作家・演出家の平田オリザさんと、映画監督の深田晃司さん、UNHCR駐日首席副代表のナッケン鯉都さんが異なる文化的背景をもつ他者と付き合っていく方法と、もたらされうるよろこびについて話されました。

共感は、同情とは違います。「私ならその決断は選ばないけれど、あなたの文化的背景なら、その決断をするのは理解できる」が共感です。例えとして「選挙で 7000万人がドナルド・トランプ氏に投票したことについて、理解に努めます。私は投票しないけど。」という姿勢だと平田さんが説明されました。

平田オリザさんの書かれた本「分かり合えないことから」は、私の人生に影響を与えた1冊。この本を読んでから「相手と分かり合えるはずなのに」と考えるのをやめました。分かり合えないからこそ知ろう、想像しようと考えられるようになりました。

深田さんからは、映画のタイトルにもなった「歓待」についての話題が出ました。「移民や難民を描くとき、同情しやすいキャラクターとして描いてしまいがちだ」と映画監督の心のうちを話してくれました。本来、歓待とは他者を無条件に受け入れること。同情できる人だから受け入れるというのは、条件付きの歓待です。同情しにくい人であっても、受け入れて、同じ土地や職場で働くためには、共感(エンパシー)を育てなくてはいけません。

これまで「このお神輿を一緒に稼げますか?それなら輪に入れますよ」だった日本の共同体のあり方を「あなたと私はこんなに違うけれど、一緒のお神輿をかつげますか?」に変えていくのは簡単ではないでしょう。知って、想像するだけで実現していけるものでしょうか。

「エンパシーはいっそ必要悪と捉えた方が良い。エンパシーは基本的人権とは違ってリテラシーだから自然には身につかない。教育の中に取り組む必要がある」。平田さんがおっしゃる意味をようやく理解できるようになってきました。

受け入れる側の話題を取り上げてきましたが、受け入れてもらう側としての話もありました。

海外に出す脚本は野暮だなぁと思いながらも登場人物の文化的背景をたくさん書き込むと深田さんが話してくださいました。

日本には、言葉では多くを説明しない文化があります。近しい人ばかりで暮らす島国なので、文化的背景を言葉にしなくても想像し合える他者しかいなかったためです。

文化的背景を共有していない他者には、いわゆる野暮な説明が要ります。例えば「柿食えば 鐘が鳴るなり 法隆寺」という俳句なら、なぜ柿を食べたら鐘が鳴ったのか?それは実際に鳴ったのか?なぜ法隆寺なのか?なぜ柿なのか?を説明するわけです。この虚しさを、平田さんは「エンパシーは寂しいことでもある」と表現されています。

言葉で多く説明する文化、しない文化に優劣や良し悪しはありません。言葉で多く説明しない文化だったおかげで、世界でのなかでも特に短い詩「俳句」「短歌」が誕生したとも言えるそうです。

ーーー

「共感」を示そうよと簡単に言ってきたものの、自分の意見に強く反対する人たちと仲間になって暮らしていくのは、難しいものだと実感しました。どちらかが我慢できないなら、自分を含めた誰かが仲間外れになるしかないような気さえします。ナッケン鯉都さんのご指摘通り「個人と、個人の意見は別のもの」と私が考えられてないからです。

自分と違う意見や見解をもっている人がいて良かった!と果たして思えるでしょうか。そんな自分のなかのエンパシーを育てるには「もともとの自分の意見から変わった意見をもつことに、潔さや喜びさえ感じる」経験が必要だそうです。これまでの私の生き方を否定することにもなるので、とても怖いです。たいへんな勇気が必要ですが、それでも私は「どんなところでも自分を受け入れてもらえる」と思える社会を自分や自分の子孫に残したいので、トライしてみます。

トークショーを聞いてからこのnoteを書くまでに「やって良かったよ!」と言えるような経験をしたかったのですが、できませんでした。情けないです。

トライできたら、成功しても失敗しても日記として書きます。

続く。