何故、今 日本でリファラルマーケティングツールを作ったか?

はじめまして。株式会社レターズ 取締役の大迫です。

普段は、独自の事業としてリファラルマーケティングツール「Letters」の開発・事業推進を行ったり、フリーランスのPRマンとしても様々な企業様のPR・マーケティング支援に日々勤しんでおります。

「仕事」というよりはこちらが勉強させて頂きながら報酬を頂ける、なんて幸せな時間を過ごさせてもらっているんだという気持ちで、目の前のことに熱中し、取り組む日々です。

昨年10年ほど務めたPR会社を退職し、えいやっと独立。何か自らも発信したいな〜と思い、意気揚々とnoteを始める宣言をして気づけば1年と数ヶ月が過ぎていました。(汗)

時の流れは容赦なく、2020年に突入。世の中は一瞬のうちに様変わりしました。

僕たちの常識は常識ではなくなり、組織や関わるコミュニティに対する価値観、仕事や時間、場所に対する固定概念、お金をかけるモノ・コト・ヒトに対する考え方もシフトし、一人一人がそれぞれの判断で変貌を遂げていかなければならない状況になりましたね。

僕がこの場であえて言及することは非常におこがましくありますが、ブランディングやPR・マーケティングに関わるお仕事をされている方々に於いては新しい“やり方”を日々模索しながら奮闘されているものだと思います。あらゆる立場で試行錯誤し、行動されていることに敬意を表します。

「生活者の顔が浮かばない」僕を動かしたシコリ

これまで様々なPRに携わる中で、いつも疑念に感じていたシコリがありました。

それは「この活動の先における、生活者の顔が浮かばない」ということです。

メディアやSNS、コンテンツを通じたパブリシティ活動の先に世の中はどのようにレスポンスし、ゴールであるコンバージョンにまで到達したか。もしくはその潜在層になりえたか。

起点となるセッションを生み出すのは明らかにPRや広告のデザイン力の賜物であり、さらにクリエイティブはブランドを語るプレゼンテーションとなり共感を産みます。

それぞれの役割が非常に重要であることを肯定した上で、僕が前述したシコリは、その先のコンバージョンと向き合うことができていなかったことに対するジレンマでした。

そんな中で強い関心を寄せたのがD2C【Direct to Consumer】の領域でした。

ブランド、ストーリー、クリエイティブ、マーケティング、その先のコンバージョンに接続する一連の消費行動を俯瞰して見通すことが可能で、今後さらに加速することになる領域は僕にとって非常に新鮮で魅力的に映りました。

そして、みなさんがご承知おきの通り、D2Cはこの半年で一気に本質的な需要と価値を証明しました。

大きなデジタル介入の波は、対CVについてどう評価すべきか、というこれまで蓋をしていた部分に対する問いかけでもあるように思います。

レターズ社としてはかねてより(実は設立は2018年)、そこに効くマーケティングの“選択と集中”について、より健全なアプローチが出来ないか模索していたわけです。

D2C時代の今こそリファラルマーケティングを

前置きが長くなってしまいましたが(汗)、本題に移って行きます。

我々は、日本初のSaaS型リファラルマーケティングツール「Letters」β版を、昨年の初夏にリリースしました。世界的なECプラットフォームであるShopifyを用いた自社ストアに紹介プログラムを簡易にプラグイン出来るアプリケーションです。

ここでは長くなるのでサービスの詳細については割愛します。

が、以下の取材記事で詳しめにお話をしていますのでよかったらのぞいてみて下さい。

リファラルマーケティングの意味だけ念のためにおさらいしておくと、

“リファラル・マーケティングとは、人による紹介により、商品購入やサービス利用、会員登録などを促すマーケティングの仕組み、手法のこと。紹介マーケティング。顧客が、一定の信頼関係のもとで知人にその商品やサービスをおすすめとして紹介する仕組みが整備されているマーケティングのことを指す。” ーシマウマ用語集より一部抜粋

とあります。

マーケティング先進国の米国では一般的なアプローチであり、世界的なメガベンチャーとして知られるUberやDropbox、Airbnbなどの企業も、このリファラルマーケティングを駆使し、事業成長を果たしたと言われています。

よくある美容院の紹介制度などはまさにそれに当たると思うので、何も目新しい手法ではなく、日本でもアナログでこれまでも存在してきている認識です。一方でデジタルに置き換えると代表的なロールモデルがパッと思い浮かばない印象です。

では、今回の表題であるD2Cに何故リファラルマーケティングが効くのか?という問いに対して、以下の3つのポイントを用いて説明したいと思います。

1. 作り手発信のコトバのチカラ

2. 小さなコミュニティ/個人間のつながりへの原点回帰

3. WILLとACTIONの非対称性の解消

1. 作り手発信のコトバのチカラ

まず差別化として、D2Cブランドの意義は、作り手の熱量、語り伝えたくなるメッセージ性に特徴があります。クラウドファンディングで支援したくなるような琴線に触れる感覚のそれと似たものだと思います。そしてそれを知ったそれぞれがそれぞれの語り口で伝えたくなる、いわゆるナラティブさ。言わずもがなこことリファラルの相性が抜群に良好です。

そして、紛れもなくブランドは生活者の意識の中で作られるものなので、語ってもらうことでブランディングにも寄与します。

2. 小さなコミュニティ/個人間のつながりへの原点回帰

D2Cは、スモールスタートで徐々にファンとのリレーションを構築しながらコミュニティを生成し、少しずつブランドを象徴とするような大きなアクションへとフェーズを移していくようなセオリーがあるように思います。

そういう点では、フォロアー重視(定量)ではなく熱量重視(定性)のファンリレーションの構築をSNS起点に醸成し、オフラインイベント(オフラインという名のZOOM会などでも良い)を開催したり、リファラルプログラムを通じて積極的にアンバサダーのような存在になって相思相愛力を強めていくような仕掛けも非常に重要になってきます。

ダイレクトに生活者と繋がることで、小さな共同体をコツコツ積み上げていく感覚が改めて見直されているように思います。

3. WILLとACTIONの非対称性の解消

そして下図を見てください。80%以上が「willing to refer(紹介したい)」と思ったことがあるにも関わらず、実際に「actually refer(紹介した)」人は30%に満たないという状況は、皆さんも「意外とそうかも」と思える数字ではないでしょうか?このようなWILLとACTIONのミスマッチに僕らのアプリが活躍出来ると考えています。

ーReferralCandy Blogより引用 *海外競合のブログです。悪しからず。

もちろん自発的なWOMが起これば◎なのですが、「あの人好きかも」とか「せっかくだから家族に教えたい」の背中を押すソリューションがあったらどれだけHAPPYかと思いませんか?我々は、これをテクノロジーで解消できるものと考えています。

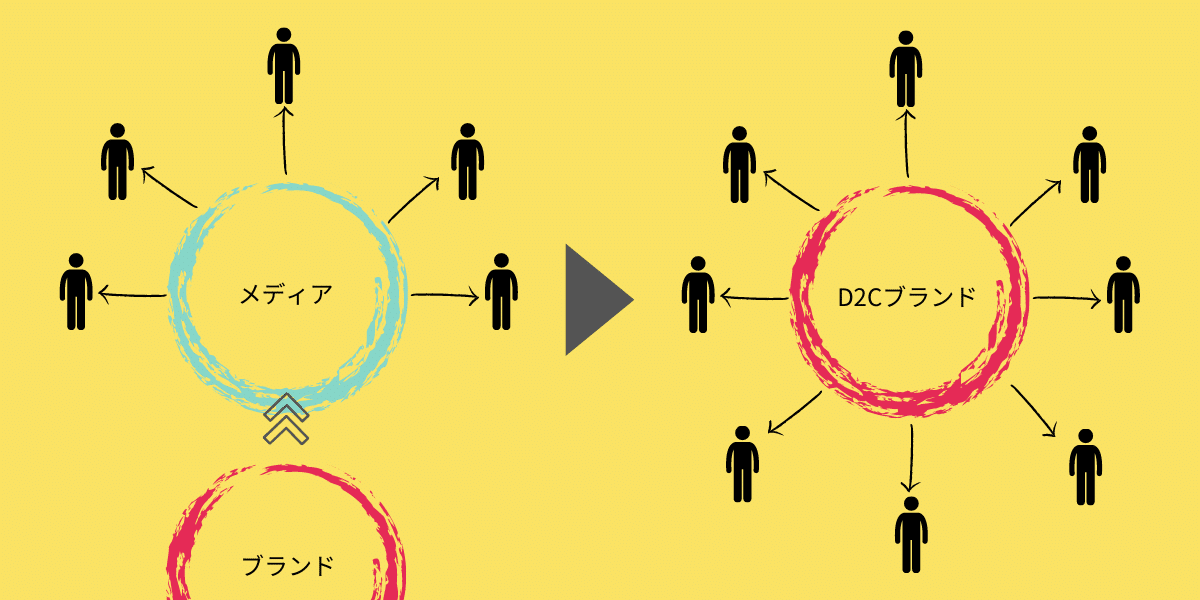

情報伝達はD2C2C…「“親愛なる隣人”こそ最適なメディアだ」

以上3つのポイントをお伝えしましたが、情報伝達の手法の潮流からもお話をさせてください。

言わずもがなですが、D2C領域に於ける情報伝達の中心も【Direct to Consumer】の構図となります。

従来のマスメディアを介在させることを前提に考えず、InstagramやTwitterのようなSNSやオウンドメディアを活用し、エンドユーザーへダイレクトなコミュニケーションを重んじます。

そして、クローズドのファンコミュニティへの招待、経常的なメールマーケティング、サンプリングなど。そこで熱量の高いメンバーシップを育て、UGCの醸成、そしてようやくここでリファラルプログラムへの招待など、彼ら彼女らの周りにいる大切な友人や恋人、家族にブランドのことを伝えてもらうCからCへの仕掛けを行うのです。D2C2Cの情報伝達が育てばまさに理想的な状況と言えます。

今後、メディアが淘汰され縮小していく中で、より個人的な情報を取りに行く流れがありますが、まさにその最終局面、“親愛なる隣人”こそ個人にとっての最適かつ最良のメディアとなりえる、と僕は極端な想像をしてみたりしています。

友人・恋人・家族など大切な関係の人からのシェアは「信頼」や「愛着」を生み、ブランドをより豊かなものにしてくれるでしょう。という世界観です。

「アウェアネスのPRTIMES」「コンバージョンのLetters」

売り手と買い手双方が共に豊かになれることは、ブランドのそもそもの使命ではあると思いますが、我々のソリューションを通じてその幸福度の拡張性に、よりレバレッジをかけることができればと考えています。

個人的には「アウェアネス装置としてのPRTIMES」「コンバージョン装置としてのLetters」くらい、D2C界隈で商習慣化されたいと言ったら大口の叩き過ぎでしょうか。。。(笑)

我々としての社会的な役割を今後言語化して少しずつ解像度を上げていく必要があるな、と現状はぼんやり考えておりますが、まずはこのサービスからしっかりマネタイズする実績を作り上げることが目下の目標です。

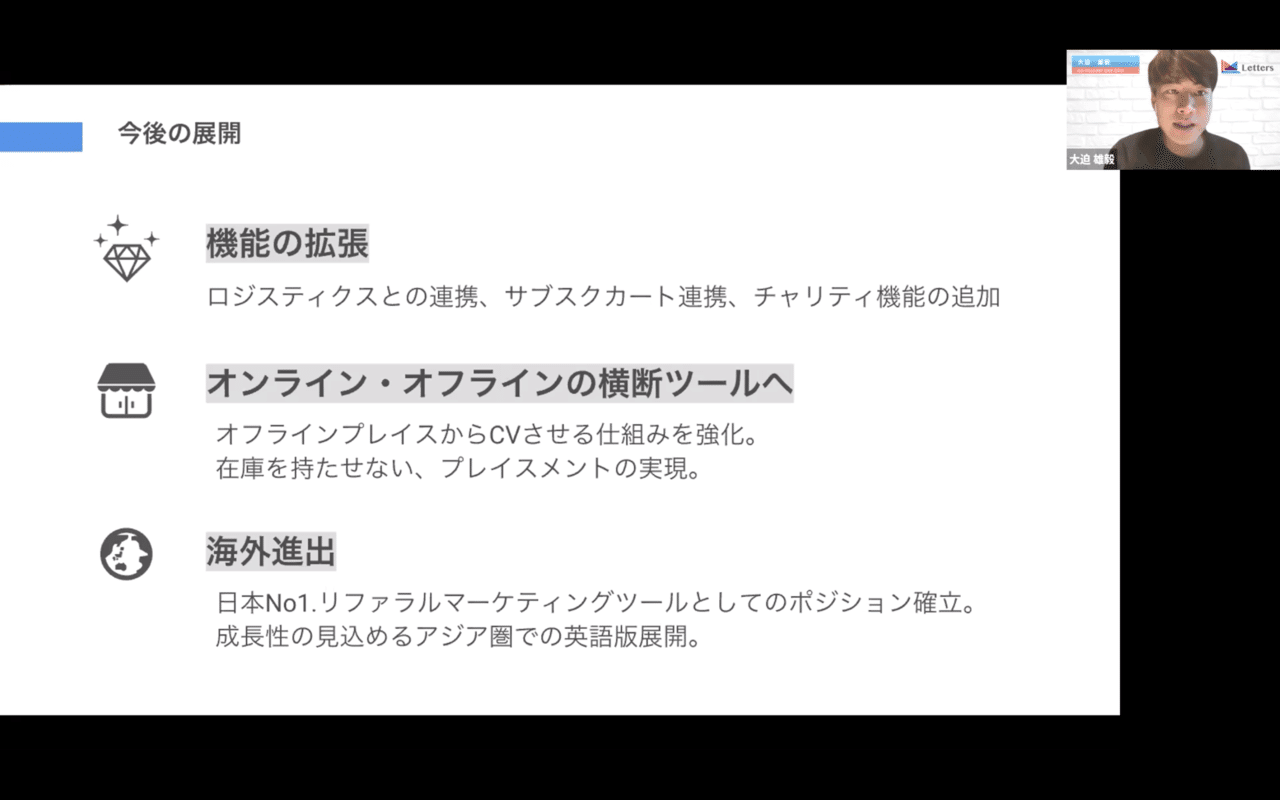

今後の展望

最後に、先日のShopify Partner Boot Camp: Japanに公開アプリパートナーとして登壇した際にお話しした僕らの今後の事業展望について少しだけご紹介させてください。

1. 機能の拡張

1)ロジスティックスとの連携

まずは倉庫との連携です。今は紹介プログラムへの招待をメールのみで行なっていますが、これを購入者が商品を開封する時に案内できるようにINVITATION CARDを同梱させる仕組み化を検討しています。

2)サブスクカートとの連携

「紹介者へのインセンティブを1ヶ月分の利用料無料にすることはできないか?」というサブスクモデルの事業者を対象としたアップデートも見込んでいます。これは、Shopify側のカートが今後オリジナルでサブスク対応を用意するという発表が先日ありましたので、そのタイミングでクリアになってくると考えています。

3)チャリティ機能の追加

これもまだ構想段階ですが、ネット基金などのプラットフォームと連携して、「紹介成立で○○団体に△△円寄付」という、社会貢献に寄与することをロイヤルティに置き換えたプログラムをより手軽に実装できないか、という思惑があります。この機能拡張は非常に重要な役割と位置付けており、Lettersを用いたリファラルがアフィリエイト的思想から脱却できるカギになると考えています。

2. オンライン・オフラインの横断ツールへ

今はコロナの影響で簡単ではないですが、オフラインプレイスにもアンバサダーとしての機能を持たせる、仕組みの構築を積極的に行なっていきます。例えば、ブランドと親和性の高いカフェやホテルに商品をプレイスメントして、使用体験からのEC購入へつなげる座組みを具現化します。これはすでに現状のシステムで設計可能なので具体的な成功事例を作っていきます。

3. 海外進出

日本No.1のリファラルマーケティングツールとしての実績を作り、成長性が見込めるアジア圏へのエリア拡張開拓をしていきます。これは、市場のパイを考えると国内のShopify以外のECプラットフォームへのシステム連携よりもプライオリティが高いです。

以上です。すごく長々と会社のサービスについてお話ししましたが、ここまで付き合っていただいた方に感謝です。

まだまだ未熟なサービスですが皆さんのチカラをお借りしながら少しずつ着実に成長していければと考えております。

進捗等は引き続きこのような形で積極的に発信してければと考えておりますので今後ともどうぞよろしくお願いします!