問題解決力向上を目指し、勉強会をしてみた結果とTips

Synamonのコーポレートで色々担当している望月(@saki_lotv)です。5~7月にコーポレートにて実施した『問題解決の勉強会』について、Qを通した一大プロジェクトだったので結果含めまとめました。

勉強会の結果は、参加者9名全員が問題解決レベルがアップしました!!(Qの始めと終わりにとったアンケート結果より)

以前の記事でも「リーダー陣を中心とした問題解決のワークショップ」を実施していると触れています。

本記事は、前半が勉強会のまとめ、後半がプラスαのTips(BY @yktk68)という二部構成になっています。

問題解決の勉強会実施のきっかけ

勉強会を実施したきっかけは、Synamonのバリューアンケートの結果から5~7月のQのOKRを検討していた際に下記流れで決定しました。

※バリューアンケートとは、下記の3つのバリューの浸透度アンケートのこと。「想いを持ってやり抜く」が一番低かったことがきっかけとなります。

※Synamonでは3つのバリューを掲げています

・自分の箱から出る

・勇気を持って一歩踏み出す

・想いを持ってやり抜く

・「やり抜く力」が低いというアンケート結果

・「個人としてのやり抜く力を向上させよう」

・「やり抜く力」は大きく”マインドセット”と”スキル”の二つに分解できる

・”スキル”についてコーポレートで取り組もう

「やり抜くスキル」とは、やり抜いた時のゴールイメージややり抜いた先(ゴール)へのたどり着き方を理解することだと分析し、「やり抜く=問題解決して実行する」と定義して問題解決スキルを身に着けるための取り組みとして勉強会を実施することに決めました。

勉強会の進め方

『問題解決 あらゆる課題を突破するビジネスパーソン必須の仕事術』を参考図書にして実施しました。

全部で7章あり、毎週1章ずつ進めていきました。(352ページに及ぶ中々の長編!)

■参加者の事前準備(何だかんだ2時間ほどと参加者には負荷かかりました・・・)

・勉強会前までに、該当の章を読んでくる

・該当の章の内容元に出されている宿題を実施する

■勉強会(毎週1時間)

・本読んで&宿題やってみての不明点確認

・参加者を2つのチームに分け、チーム内で宿題内容発表とディスカッション→全体共有の流れを2周

・改めて不明点あれば確認

・翌週までの宿題説明

■勉強会後

・武井さん(w/望月)で参加者の宿題へのコメント記入

・次回該当の章の内容をまとめる(望月)

・次々回該当の章の内容を元にした宿題作成(武井さん)

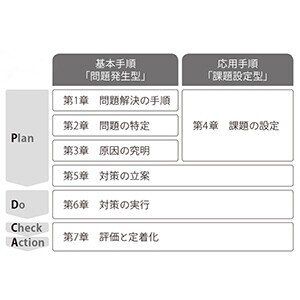

本の内容

本の内容は、ある会社の問題を取り上げながら問題解決の手法が出てきます。大きな問題に取り掛かる際に必要な手順をある会社のストーリーに合わせて順に説明しています。

第7章まで読み実践すると、問題を特定・原因の追求・対策を実行してその評価までできるため問題解決の一連の流れがわかります。

問題解決方法の全体像を知らない方は、ぜひ読んでいただきたいです!

問題解決 あらゆる課題を突破するビジネスパーソン必須の仕事術より

各章のざっくりとした内容はこちら

1. 問題解決ってこんな流れでやるんだよ紹介

2. 問題はどこにあるのか特定するぞ(WHERE)

・どこどこ分析

・MECE(もれなくだぶりなく)

・感度の良い切り口(問題の場所の特定の仕方)

3. 何が原因なのか探すぞ(WHY)

・なぜなぜ分析(なぜなぜと5回問う)

4. あるべき姿とは何か

・空・雨・傘(事実・推測・意味合い)

・発生型(誰が見ても問題なもの)

・設定型(あるべき姿と照らし合わせないと問題かわからないもの)

5. どういう打ち手があるのか(HOW)

6. 打ち手を実行していこう

・実行計画の見える化

・KGI・KPIの設定

7. 打ち手打ってみてどうですか?

・評価と定着化

・標準化と横展開

武井さんを交えて問題解決についてプラスαのTips

問題解決の勉強会を1冊の本を元にして実施しましたが、プラスαとして問題解決のTipsを勉強会主催者の武井さんに伺いました。

どこに問題があるのか特定する際、どこから開始すると良いというのはありますか?

①自分の中で仮説・当たりがある場合

● そこを重点的にどこどこ分析して深掘りしていくとやりやすい

● 場合によっては、自分が見えていない抜け漏れがないか検証する

②なんかどっか悪そうだけど当たりはない場合(設定型)

● 分析から入るのではなく、最初から知見がある人に聞いてインプットを増やすことで仮説が出てくる可能性があるので結果として早い

どこどこ分析は切り口の1つ目2つ目くらいで違うなーと思ったら、それ以上はその部分は進めなくてもいい?

どこどこ分析の役割は、リソースをどこに重点的に投下すると効率が良いのかを見極めること

● このまま進めていったら打ち手が見えてきそうだという感度の良い切り口が見つかればそのタイミングで止めていい

⇒これだって思っても他に良い切り口がないかは考えてみるといい

● 色んな切り口試してみないと中々この切り口が筋が良さそうというのが見えてこない

● 今回は勉強会ということで、訓練のためにとにかく思いつく切り口を全部やってみていた

切り口は1個ではない可能性はある?

1個ではない可能性はある

● 明確にこれが絶対正解という切り口はないと思ってやった方が良い

● パーフェクトを探すのではなく、今ある選択肢の中で一番ベターなものはどれかを探す

⇒ベストはどれかを探すと沼にはまることも結構あるので、今ある時間の中で見つかった最大限のベターはこれだ!っていうので走り始めてみて、やってみて違ったら考え直す

● やってく中でこっちの切り口の方が実は良さそうだっていうのが後々見えてくることもある

ベターをより早く見つけるには、経験が必要?

感度の良い切り口って、将棋の定石みたいなものに近いものなのかなって思ってる

※武井さんは将棋について漫画やラノベの知識で話してますw

● この戦い方だと最初の一手目はこの”歩”をこう動かすのが定石だよね!という序盤が決まっているパターンが結構多い

● 問題解決も最初の一階層目二階層目の切り口は物凄く突飛な切り口が出てくるケースはあまりないため、決まった切り口・知ってる切り口のバリエーションを増やしていくこと

● 問題解決においての、自分の得意な切り口・型・戦い方を持っておくと良い

仮説を立てるコツも、切り口を見つけるのと同様に経験や定石を自分のカードとして持っておく?

近しいところではあって、大枠としては2つ

①自分の経験則から仮説を立てる

● 勘所があるテーマだと、時間をショートカットして仮説を立てられるメリットがある

● 一方、自分の過去の経験に依存するから思い込みもあるため、ズレる可能性も考慮しておく必要はある

● 直感で仮説を立てた場合も、本当に仮説が合っているかの検証や複数人での議論を挟むと良い

②データ・ファクトから導き出す

● 日々の業務の中に後々必要そうなデータを設計して貯めておく

● 実際やってみると足りないデータは出てくる

⇒今回営業の分析する時に、業界は情報になかったため後から追加した

● 後々切り口が変わることもあるので変わったタイミングで設計も変える・調整する必要がある

● 最初から全部の情報入れるのは無駄というか手間なことが多いので、設計の仕方も悩ましい

● 大企業の場合は、情報揃えるのは大変なため、戦略コンサルの方を入れて整理進めることもある印象

問題の場所を特定する際や原因を探す際に肝となる、『問いの立て方』のコツはありますか?

『丁寧な日本語で書く』

● 解釈・定義がズレにくい言葉を使う

⇒誰がどう見ても同じ捉え方が変わらないようにする

⇒定義が不明確なグレーな言葉を使わない

● チームの中で共通認識を持てるようにする

● 抽象度高めず、定量的な言葉入れて具体性を増した表現にする

● 自分一人の業務でも、他者に報告する際に説明のズレをなくすため・会話をスムーズに進めるために上記を気を付ける

例)「パフォーマンスが低い」

何のパフォーマンスが低いのか

A:抜け漏れが多い

B:管理に時間がかかる

上記のようにAとBで内容変わってくるため、会話がかみ合わなくなる

『問いの立て方』は、アンケート作成などにも必要なスキルだなと思っていますがいかがですか?

人と人との会話がかみ合わない理由として、抽象度・レイヤーがズレているというのが多い

例)「次の社内懇親会で頼む出前で食べたいラーメンを皆に聞きたい」

● ラーメンの種類を聞きたいのに抽象度高めすぎて「好きな食べ物は?」と聞いちゃう

⇒新しいもの・自分たちの解像度が低いものだと起こりがちなミス

● 背景が伝えられておらず、「好きなラーメンは?」と聞いてカップラーメンや出前できない地方のお店の名前が出る

⇒端折らず背景含めきちんと伝える必要がある

本の中で最も重たかった「あるべき姿を設定する」は、何故ハードなのか?

正解がわからないテーマだから難しく、良くも悪くもなんとでも設定できるため、”決め”の問題が大きいですね

”決め”の判断軸

● 万人に対しての正解はなく、我々にとってのベストは何なのかを考える

● 今回のコーポレートの場合、ビジョンミッションから判断の軸を考える・落とし込んでいく

⇒KGI・KPIは、ビジョンミッションにどれだけ近づけたか

⇒XR事業の売上や、足元だとQのOKR達成とか

● なんとでも設定できて、どれも正解だし不正解

⇒結果として事業・会社が伸びているかどうか

KGIやKPIを定量的に置きづらい場合のコツなどありますか?

なぜそれをやるべきだと思ったのかを考える

● こういう問題があったからやるべきだと思ったという大元の問題をきちんと考える

● 置きづらい場合は、問題の解像度を疑う

例)「パフォーマンスが低い」の定義

● 時間なのか網羅率なのかなど、問いのたて方をきちんとすることでKGI・KPIを立てやすくする

● 最終的に、これをやることでどういうインパクトがあるのか振り返っていく

⇒本当に会社にとって必要なのかというのを考える

⇒やらなかったらどうなるのかを自問自答する

今回の問題解決の勉強会は打ち手の実行としていかがでしたか?今後の標準化・横展開などは検討していますか?

■勉強会実施のきっかけ

● 会社の中で共通言語がなかった

⇒問題解決へのアプローチへの共通言語・軸ができたのが良かった

● 今回やったものは、色んな手法の中の1つでしかないという共通認識も持ちたい

⇒会社としてどういう手法を主軸とするか、また会社としての手法を決めるかどうかも未定

■今後の標準化・横展開

● 会社全体で共通言語増やしていきたい

⇒増えると動きが早くなるため

● 色んな人が色んなことを試していくのがいい

● 今回は時間かかったが、古典的な問題解決方法を勉強したので、今後のインプットはそこまで時間かからないと思う

最後に、今回取り上げた本以外に参考になりそうな本やサイト、動画などありましたら紹介いただけますか?

● 問題解決プロフェッショナル

● イシューからはじめよ

● 問題解決の全体観 上巻 ハード思考編

● その他、具体と抽象のこと書いてある本など

問題解決の勉強会を実施してみての学び

勉強会を7回+クロージング会の計8週に渡り実施してみて、運営側(コーポレート)としても学ぶことが多かったです。

やり抜く力向上の要因

● 参加者と運営側が一緒に問題解決の勉強会を実施したことで「やり抜く力」を理解し、最後までやり遂げたことでゴールイメージもしやすくなった

⇒※4回実施後に中間アンケートもとったが、その際には参加者の問題解決レベル向上はあまり見られませんでしたが、全行程終了後には問題解決も実行・定着まで学んだこともあり問題解決レベルが全員アップしました

問題解決レベル向上だけでなく社内の問題解決を同時に行えた

● 今本当に困っていることを題材に宿題を取り組んでくれたことで、皆真剣に取り組み・ディスカッションし、会社としての課題感も解消でき、参加者の問題解決力も向上した

多職種による交流

● 色んな職種の方々によるディスカッションができたのは、聞いてて面白かったし交流深まって良かった

⇒Synamonで職種横断の勉強会をしたことがないため、普段見えていない開発や採用の課題を知れて勉強になったし、違う職種の人達が集まると違う観点の指摘も出てきて学びがあった

複数人で問題解決を勉強したことで見えたもの

● 人によって難しいと感じる部分が違うことや、問題解決の手法の良い部分(共通認識を進めていく)、悪い部分(仮説の立て方・問いの立て方悪いと思ったように進まない)が見えた

● ロジカルシンキング的なものは、言葉で問題を解決していくというアプローチが強いので、言語力・国語力が高い人の方や、論理的思考・ロジックに強い人には向いている

⇒他の参考図書や考え方を伝える機会も検討したい

こんな取り組みやってみたいという方へ

Synamonでは、コーポレート限らず社内で勉強会や共有会を行っています。横断的な勉強会は初めてでしたが、今後増やしていきたいと思っています。積極的に色々やってみたいよ!という方はぜひ!!

カジュアル面談も実施中ですので、お気軽にご連絡ください。