【だらだらエッセイ】アメリカ酒旅その2:再会@サンフランシスコ〜バークレー編

目を覚ますとキッチンから音がして、見に行くとJakeが料理をしていた。わたしの姿を見とめると日本語でおかえりと言って顔を綻ばせる。Sequoia Sakeのファミリーのなかでも最もよくコミュニケーションをとっていたのはJakeで、わたしたちはよくキッチンでそれぞれ別の料理を作りながらアメリカのサケ市場について語り合っていた。

しばし歓談したあと、こういう話がしたかったんだよ! とJakeが興奮気味に言う。君に話さなきゃいけないことがたくさんある──Jakeとはお酒の好みと業界への考え方、そして何よりアメリカの酒造りの未来に対する展望を共有しているとは思っていたけれど、彼も同じように考えてくれているのだとわかってうれしくなった。

この日はUber Eatsでかつてよく頼んでいたタイ料理店Lers Ros Thaiのダックヌードルを食べてふたたび眠った。

* * *

ようやく9月26日になる。昨晩は会わないまま眠ってしまったけれど、キッチンで朝ごはんを作っているNorikoさんにあいさつをした。

サンフランシスコを訪れたいちばんの目的はMeiに預けている大量の本を持ち帰ることであり、友人たちに会う以外は特に大きな予定も入れていなかったので、空き時間は部屋で仕事をしようと考えていた。出発前に行ったインタビューの、締切のころがばたつきそうだったので、さっさと仕上げてしまおうとラップトップを開く。軽い空腹も手伝ってか、神経が妙に冴え冴えとし、数時間で一本の原稿を仕上げた。

DoorDashから、二日酔いの朝によく食べていたベトナム料理店Golden Flowerの牛肉のフォー(内臓と肉団子が入っている)と、ココナツミルク入りのアイスコーヒーが届く。あまり時差ぼけはしない質だが、食べたらうとうととしてきたので数時間居眠りをした。

目を覚まし、赤いブラウスとクリーム色のパンツに着替えて、化粧をする。ゴールドの大振りのピアスを選び、紙袋にお土産を詰め込むと、白いパンプスをつっかけて外に出た。

Beau Timkenという米国人男性が2003年にオープンしたアメリカ初の日本酒専門店であるTrue Sakeの従業員として働いていたころ、車も自動車免許も持たないわたしは、45分もの道のりを歩いて通勤していた。数学で習った「順列・組み合わせ」の設問のように、碁盤の目上になっているアメリカの街で、一点から別の一点まで行くのにはいくつものパターンがあって、その日の気分によって曲がる角を変えるのは楽しかった。

サンフランシスコ大学を越え、ターク・ブルバードの信号をわたり、スターバックスとスーパーマーケットのラッキーが見えてきたら、フルトン・ストリートを左に曲がる。ほんのり治安の怪しい道が続き、飲食店街が並ぶディヴィサデロ・ストリートを越え、登り坂に差し掛かると、右手にアラモ・スクエア・パークが見えてきて、そこからは下り坂だ。道が平坦になってきたところで──かつてジョージ・フロイドが白人警察官によって殺されたころ、この道路には大きくBLACK LIVES MATTERと黄色でペイントされていた──ラグーナ・ストリート添いのガラス張りのマンションが見えてきたあたりで右に曲れば、もうヘイズ・バレーは目の前だ。

自転車で通りがかった男性に、そのシャツ、いいね、と言われる。シューズ、だったかもしれない。なんにせよ、日本人のファッション感覚はアメリカではおしゃれすぎて、道を歩いているだけで褒められることは珍しくない。

ブティックやカフェ、アイスクリーム・ショップが並ぶこの通りの一角に、True Sakeはある。いまとなってはファッショナブルな街のようだが、オープンしたばかりのころはエッジィで、治安のよろしくない通りだったらしい。

上半分が開いた金属の扉の前、オンラインで購入したお客さんのピックアップ用テーブルをずらすためにガタガタと動かすと、キャップを被った褐色の肌の男性が店内から現れ、テーブルを退かしてくれた。彼はChris──アメリカのサケ業界にはやたらChrisという名前が多いのだが──一度しか会ったことがなかったが、わたしが誰だかわかっているようだった。

あのとき君がバーに来てくれなかったら、僕はいまごろここにいなかったんだよ。Chrisにそう感謝される。アメリカで新型コロナウイルス感染症が拡大する前の2020年2月、わたしはTrue SakeのマネージャーであるMeiを誘い、橋をひとつ越えた対岸にあるオークランドのUmami Martを訪れた。Umami Martは日系アメリカ人の女性二人が営む日本産アイテムのセレクトショップで、日本酒と焼酎もたくさん並んでいる。Chrisはそこに併設されたバーで、バーテンダーとして働いていた。

True SakeをオープンしたBeauも1966年の生まれだが、日本の日本酒業界で世代交代が起こる一方で、アメリカのサケ業界の中心はいまだひと世代上の人々だった。若い人たちが溌剌と活躍する日本と同じように、アメリカでも若いプレイヤーが活躍していくには、わたしたちの世代にヨコのつながりが必要なはずだ──マネージャー業務で忙しいMeiをそう説得して引きずり出し、いわば競合店にスパイのように乗り込んだ先でわたしたちを迎え入れたのがChrisだった。

Chrisはとても気さく、かつお酒への愛と知識の豊富な男性で、わたしたちはアメリカの業界談義で大いに盛り上がり、互いに連絡先を交換し、その後も何度かやりとりをしていた。その後、わたしがアメリカから日本へ戻っている最中、コロナ禍の経営状況によってか、ChrisはUmami Martを解雇された。ChrisはMeiに相談をした。お酒の仕事がしたい。そこに手を差し伸べたのがTrue Sakeだった。

店の奥から、背の高いアジア系の男性、Shinちゃんが出てくる。サキさん、ひさしぶり! フィリピン人と日本人のハーフのShinちゃんは、英語と日本語の両方が話せる。Meiなら奥のオフィスで電話をしている、と教えてくれた。

まもなくやってきたKJ(元True Sakeスタッフでワインとサケのソムリエ)と談笑していると、Meiが仕事を終えて店内に出てきたので、わたしはみんなにお土産──「剣菱」のデザイン入り酒器と、近所のスーパーで大急ぎで買ったスナック菓子──を振る舞った。じゃあ、わたしたちはこれからガールズナイトだから。そう言って店を後にする女性3人を、Shinちゃんがうらやましそうに見送る。扉を閉めながら、Meiが、隣のテナントを顎で差し、今度こっちに移転するよ、と言う。わたしがアメリカにいたころは、アパレルショップだった場所だ。どう違うの? と聞くと、こっちのほうがうんと広いんだと説明されたので、So it’s good for sakeと返す。

Meiの運転で、ディヴィサデロ・ストリートのイタリアンレストランに入る。名前を聞いたときはピンとこなかったけれど、一度来たことのあるお店だった。サンフランシスコの飲食店はワクチン接種の証明書を求められるので、MeiとKJがアプリを提示する横で、わたしは杉並区に発行してもらった仰々しい用紙を差し出した。

メニューを手に、まもなくマスター・オブ・ワインの試験を控えるKJがワインリストを解説してくれる。わたしもMeiもこだわりはなかったので、まずは彼女の提案した赤のスパークリングをグラスで頼んだ。

ここ、来たことある。わたしが言うと、本当に? と二人が目を丸くする。I dated with two apples──マッチングアプリを少しだけやっていたとき、Appleで働いている男性二人とデートをしたんだけど、その片方と来たんだよ、と説明をすると二人は興奮して、わたしたちはしばしば下世話な話で盛り上がった。

料理のメニューを眺めながら、KJからサキが主役なんだからあなたが選びなさいと言われるが、英語のメニューは材料の単語の意味を読み解くのに時間がかかって、全体像をうまくイメージできた試しがない。結局、彼女が流暢に解説するメニューと、店員さんのおすすめを組み合わせて、ブッラータチーズとプロシュート、オリーブやチーズがたっぷり入ったジャイアントサラダ、ひき肉を和えた四角い餃子みたいなパスタに、カリカリに揚げた豚肉、それから赤ワインをボトルで頼んだ。

そこからは、仕事や恋愛の話をしていた。いま、わたしはメディアでKJに記事を書いてもらっているけれど、今度彼女がオープンするバーをMeiも少し手伝うらしく、True Sakeで働いていたころ我々二人がMeiの下で働いていたことを合わせて、わたしたちはそれぞれがそれぞれのボスなのだという話をした。ボトルを空けたあと、わたしとKJはもう一杯ずつスパークリング(記憶が曖昧だが、たぶん)を頼んだ。サケ業界の未来についてワクワクするような話もしたはずなのだが、記憶に残っているのはKJが「男はfatやmuscleでなくmeatが必要だ」などと言った、下ネタっぽいくだりばかりである。

コーヒーを飲んだあと、お店の人にもらったキャンディをなめ、会計をしようとしたらKJがここはわたしのおごりだとすべて支払ってくれた。Meiの運転で(アメリカは飲酒運転の規制が日本よりゆるい)、まずはKJをバーまで送る。わたしの部屋へと向かいながら、彼女は「サキ、酔ってるでしょ。わかるよ」とからかう。フロントガラス越しに夜の街を見つめながら、少しだけ、お互いの最近の恋について話をした。

家に到着し、車のうしろに積んでいた段ボール箱を二人で取り出す。わたしが一時帰国のつもりで日本へ帰った昨秋、大家さんの家に置きっぱなしにしていた本を、急遽アメリカへ戻れなくなったために彼女が預かってくれていたものだ。Meiが、部屋まで運ぶのを手伝おうか? と提案してくれたけれど、断って、廊下を何度か往復してひとりで部屋まで運んだ。

* * *

目を覚ます。シャワーを浴びた記憶がほとんどなかったけれど、パジャマを着ていたし、下着も昨日とは違ったし、コンタクトも外して化粧も落としていたから、入ったようだった。ここまで酔っぱらったのは久しぶりだ。最近の日本は、酒類を提供する居酒屋はほとんどなくて、外でめっぽう飲んで帰宅するということもないから。

温かいコーヒーが飲みたくなったので、Uber Eatsで、ユダヤ料理のベーグルカフェ・Wise Sonsのサンドイッチとホットコーヒーを注文した。チップも入れると20ドルと少し。薄っぺらく具の少ないベーグルサンドを食べながら、高いなぁ、と思うけれど、それは日本的な感覚であって、客観的な事実ではないのだろう。

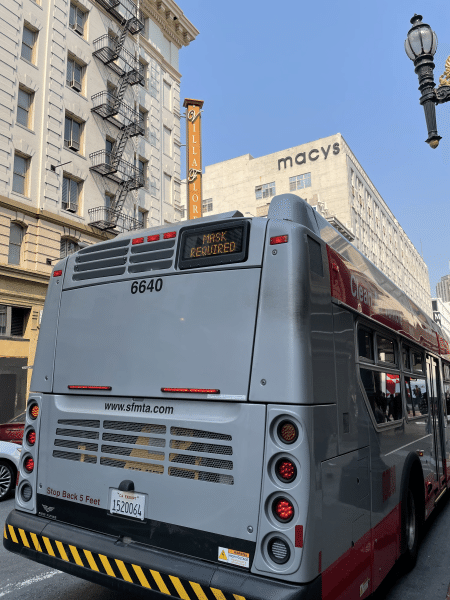

夕方5時にはバークレーにいる必要があったので、少し早めに家を出た。ターゲットの近くからバスに乗ると、ほとんど挟まれそうなタイミングでドアが閉まり、近くにいた男性がわたし以上に怒ってくれたので、いいんだよ、となだめる。対面の席で、ズボンのズレた若い浮浪者の男性が眠っている。パウエル駅の少し手前、このあたりじゃ治安の最悪な通りとして知られるテンダーロインのあたりで、目を覚ましたその男性は、目的の駅を寝過ごしてしまったらしく、悪態をつきながら降りて行った。

バスの中からでもわかるほどに、大麻のにおいが立ち込めている。このにおいがなんなのか、カリフォルニアへ来たばかりのころは知らなかった。ロサンゼルスのハウスメイトの一人がベランダでパイプを蒸しているときに同じかおりがして、これがそうだったのか、と学んだ。濃い体臭に草を練り込んで煮詰めたようなにおい。

バスを降り、地下鉄のパウエル駅を目指す。ユニオン・スクエアの近くは人どおりも多く、タンクトップの人もいれば、ダウンジャケットを着た人もいる。妙な国だ、と思った。エスカレーターをくだり、ホームレスの人々が寄付を募るのを横目に、改札のドアを抜けてホームに降りる。薄暗いホームは鳩がのこのこと歩いていて、三人組の男性が、自転車に乗ったまま電車に乗り込もうとはしゃいでいた。

ベイエリアを走る地下鉄のBARTは、たまに真新しい車両を見かけることはあるけれど、ほとんどがぼろぼろで、座席の背もたれには落書きがされているし、ひどいときにはシートの隙間に注射器が仕込んである。べたべたと脂や埃で汚れた窓越しに過ぎゆく景色を眺めながら、何をどうやったらここまで汚くなるんだろう、とぼんやり考える。

ダウンタウン・バークレー駅で降りる。待ち合わせまで30分以上あるので、散歩をして時間をつぶすことにした。カフェやレストランの並ぶ一角を、年齢層の若い人々が行き交っていて、大学が近くにあることを理解する。カリフォルニア大学バークレー校、通称UCバークレーだ。

かつて、この大学の大学院を目指していたことがあった。ジャーナリズムで有名なのだ。親しくさせていただいている編集者さんと、彼の親友である写真家さんと、初めてカリフォルニアを訪れたとき、荘厳とした古典的な建築の校舎と、緑にあふれたキャンパスに惚れ惚れとした。しかし、社会人として仕事をしながら、大学院入試の準備をするのは、時間的にも金銭的にも厳しくて、悩んでいたときに見つけたのが同じUCのロサンゼルス校、UCLAのエクステンションプログラムだった。UCバークレーにも短期プログラムはあるが、ビジネスに特化していて、ジャーナリズムは受け付けていない。

キャンパス内をうろうろと散歩したあと、待ち合わせの店に向かって歩き出す。暑い。今日は、紫とイエローを基調にした花柄の長袖ブラウスに、黒いパンツを合わせていた。サンフランシスコは寒いけれど、海を越えると温度がグッと上がることをいつも忘れる。耳元には、ピンチョスみたいな緑のピアスを刺していた。

喉が乾いたので、待ち合わせ場所にほど近いスーパーマーケットで水を買った。入り口で消毒液を手にかけたら、溶けたキャンディみたいにペタペタするので泣きそうだった。

スパニッシュレストラン・Cesarの前でボーッとしていたら、綺麗なグレーのボブヘアを揺らしてJaneが駆け寄ってきた。慌てて出てきたからマスクを忘れてしまったと言いながら、座って待っていてくれればよかったのにとわたしを店内へ促す。店員さんはこの店のオーナーである彼女を見るとやあJane、と声をかけ、マスクを忘れちゃったんだけど大丈夫かしらと言う彼女に大丈夫だよ、僕のをつける? と冗談めかしていた。

彼女はロゼワイン、わたしはメスカルを使ったマルガリータを頼む。バークレーに住むJaneに初めて会ったのは、わたしが最初にカリフォルニアに訪れたときの旅の中で、彼女の息子の一人はわたしの友人で、いまは東京に住んでいる。

カラマリ・フリットやキノコのバゲットなんかをつまみながら、わたしたちは彼女の二人の息子や甥たちを含め、共通の知人について話す。ひとり、彼女の飲み友達であるシェフがいまロサンゼルスの店で働いているという話題になり、あなた、彼と一時期デートしていたでしょうと言われたのでぎくりとした。気づいているだろうなぁとは思っていたけれど、やはりバレていたのだ。わたしもビザや仕事探しで大変なときだったから、お互い思いやれず、うまく行かなかったけどね、と誤魔化すと、彼女も「彼は難しいわよ」と笑った。

アーティストであり、日本の著名な小説家の書籍の表紙絵なども描いているJaneは、冬に個展を開くそうで、その時期にまた来られるなら、あなたの選んだサケをそこで振る舞わないかと提案してくれた。ライセンスを考えるとわたしひとりでは難しいけれど、True Sakeなども巻き込めばきっと楽しいはずで、わたしたちは大盛り上がりでロゼワインを一本空けた。

Janeと別れ、BARTに乗る。アルコールに胃をむかむかさせながら、座席のそばの血のついたティッシュをにらんでいた。

ネオンの光るダウンタウンで、おなかにリュックサックを抱えながらバスにすべり込み、朦朧としながら家に着く。小腹が空いていたので、夜食を頼んでシャワーを浴びると、上がるころにはもう玄関に届いていた。胸を焼くしょっぱいスープに、明日は昼までなにも食べずにいよう、という意思もろとも、微睡んでゆく。

いいなと思ったら応援しよう!