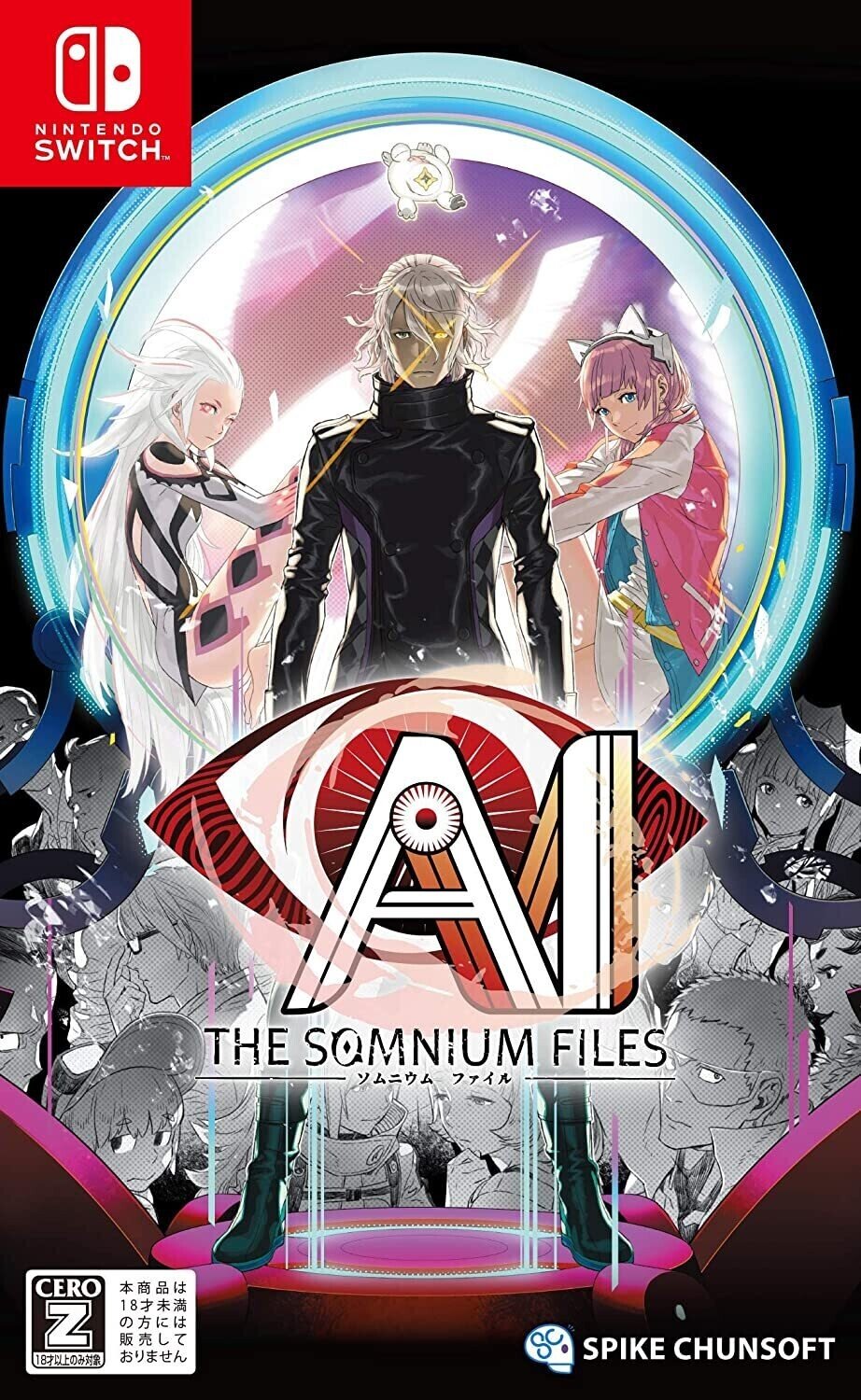

【ADVゲームレビュー】AI: ソムニウム ファイル / Nintendo Switch (2019)

AI: ソムニウム ファイル / Nintendo Switch

「極限脱出」シリーズで知られる打越鋼太郎がシナリオを担当した、スパイク・チュンソフトからリリースされたADVゲーム。

グロテスクなシーンがあることから、CEROレーティング「Z」となっており、18歳以上の制限がある。

猟奇殺人を題材としているミステリー系ADVゲームの宿命ではあるのだが、必ずしもエログロに特化した作品ではないようだ。

シリアスなシナリオとは裏腹、キャラクターの個性やギャグが多めな台詞まわしによって、ヘヴィーな描写があってもライトに乗り切れる。

廃園となった遊園地"ブルームパーク"のメリーゴーランドで、左目をくり抜かれた女性の死体が発見されるところから、物語はスタート。

警視庁特殊捜査班・先進式人脳捜査部隊(ABIS) のメンバーである伊達は、左目に義眼として常駐している高度なAI、アイボゥとともに、調査に乗り出すことになる。

本作独自のシステムとして、装置を用いて対象者の夢に入り込み、潜在的なヒントから語られない真実を導き出すPsyncという仕組みがあり、ABISのPsyncerである伊達は、現実世界での調査と、夢の中でのPsyncによって、謎の多い事件の全貌に迫っていくというのが、おおまかなあらすじである。

結論から言って、とても面白い作品であった。

ギャグパートに対する合う・合わないはあるのだろうが、インターネットギークに対象を絞るのは、ADVゲームではよくあること。

そういった王道感を踏襲しつつ、序盤に張り巡らせた伏線が、ストーリーを重ねるごとに丁寧に回収されていくカタルシスを大いに堪能できる。

バッドエンドである全滅ルートすら、続きが気になってどんどんシナリオを進めたくなるのだ。

夢の中であるが故にセオリーが通用しないPsyncを攻略していくのも、なんだかワクワクさせられた。

また、立ち絵のグラフィックも綺麗で、細かい動きや目線といった精度の高さには感心させられっぱなし。

濃いキャラクターも手伝って、プレイ時間が長くなるほど、登場人物への愛着が増していく。

容疑者として疑ったり、殺されるかもしれないハラハラ感を抱えたり、と純粋に愛着だけではいられない部分はあるも、それもまたミステリーの醍醐味であろう。

操作性について、改善を要望したいのは2点。

ひとつは、ロード時間。

そりゃ限界はあるのだろうけれど、会話の途中で画面が止まり、テンポが悪くなってしまうのはもったいない。

もうひとつは、Psyncの設定時間。

ゲーム性を上げるために、制限時間を設定するというのも悪くはないのだが、遊びの選択をとっているとクリアできないので、試行錯誤で正解を見つけては覚えて最初から、という作業ゲームになってしまった感もある。

外れの選択肢でも、伊達とアイボゥの掛け合いが面白く、全パターンの制覇もやってみたいと思わせるだけに、もうちょっと余裕を与えてほしかったな。

【注意】ここから、ネタバレ強め。

面白かった、というのは前提事項として、シナリオやキャラ設定についてはとにかく突っ込みどころが多い。

絶体絶命、シリアスな場面での打開方法が、エロ本だったり、女性もの下着だったり、小学生であるみずきの怪力設定であったりと、やりたい放題。

もちろん、この辺りの要素は突っ込ませるためにわざと用意したトンデモ設定であり、その設定を上手く使って攻略するのだから、フェアであると捉えておこう。

そこに含まれないであろう突っ込みどころとしては、パラレルワールドについての解釈かな。

いつの間にか伊達がループした記憶を持ち込むようになっていた感があり、ルールメイクが曖昧。

イリスのオカルト寄りのコメントで説明しきれたとも思わず、少し強引に感じてしまった。

この辺りは、ルートが分岐するADVゲームの限界というか、もはや共通認識なのだけれど、物語の中では、それっぽい理屈が付与されていないと、なんだかフワフワしてしまう部分でもあろう。

蛇足になるが、もうひとつ触れざるを得ないのがエンディングね。

エピローグ的な展開が終わり、最後どうなる、というところで、まさかのフラッシュモブ。

さすがに死体は生き返ってこなかったけれど、最後の最後で魔法を使われてしまった感が。

もちろん、それまでを全部台無しにするというものではないのだけれど、もうひとつ先のエピローグのほうが見たかったのだよ。

おまけコンテンツがダンスというのも、斜め上だったよ。

まぁ、これだけ突っ込みどころがありながら、ユーザー評価が高いというのがすべての答え。

真面目にやろうと思えば、SFサスペンス大作にできそうなシナリオを、贅沢にもコミカルな作風に落とし込んだといったところで、鮮やかな伏線の回収や大団円的な雰囲気など、流したりないところも痒いところもない納得感は見事。

中盤では全員が怪しく見えるという状況を作りつつ、この一体感にまで持っていくプロットの緻密さに拍手である。

ある種、ギャグ要素を強めることで、細かいほころびに蓋をしたのではないか、と邪推するほどには楽しめたゲームだった。