【サッカーW杯】 なぜ日本はドイツの5トップに4バックで戦い続けたのか!? 日本の守備を振り返る(前半)②

ポジショナルな守備配置はドイツに完敗!

日本の守備配置4−4−2ゾーンディフェンス

ドイツの攻撃配置3−2−5

日本は前半終了まで、ドイツの可変5トップ(左SBラウムが左WG

の位置まで上がる)に対して4バックという数的不利の状況で戦い続けた。

よくこれで1失点で済んだなぁ!というのが、W杯ドイツ戦前半の日本の守備である。

逆にドイツはどうして、前半最低でも2得点できなかったのか。

それは、多くの日本代表選手が欧州でプレーしており、そこで培ってきた経験が生き、パニック寸前までもいきながら、なんとか持ちこたえたのだと思う。

もちろん、日本がこの試合にかける意気込み、集中力は、ドイツを上回っていたのは間違いない。

ドイツはグループリーグの初戦。日本は決勝戦のような感じで戦った。

そして勝利の女神が日本に微笑み、辛くも1失点でドイツの攻撃を凌いだ。

ドイツのVARで取り消しとなったゴール(オフサイド)が認めたれていたら、結果は逆になっていただろう。

しかし、ドイツ戦前半の日本の「セットオフェンスへの守備」は、DFラインで4対5の数的不利という構造的な欠陥があった。その構造的な欠陥を何度もドイツに突かれて、GK権田が相手を倒して1失点(PK)した。

日本代表「弱み」:W杯ドイツ戦(前半)

セットオフェンスへの守備

日本代表「リスク」:W杯ドイツ戦(前半)

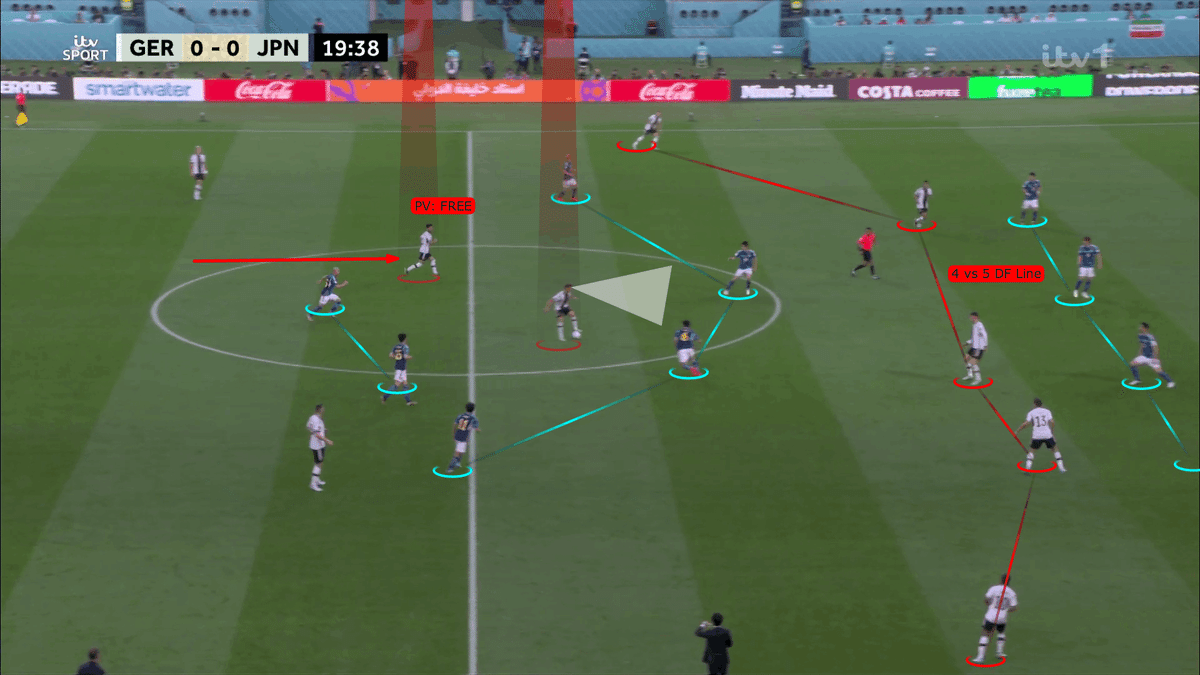

ドイツが高い位置、日本の左サイドでボールを保持し、日本の守備ブロックが左サイドに引きつけられた時。右サイドにスペースとフリーマンができる。

日本のドイツ戦のゲームプランは、最低でも1失点で前半を終えることだった。そうすれば、後半に同点、逆転ができる可能性があると考えたのだ。

そうであれば、尚更、前半のうちに「セットオフェンスへの守備」を修正するべきだった。

森保監督はアンチェロッティタイプ!?

森保監督「自分は監督係だった」と言う発言があり:

「私の役割は決断することと責任を取ること、あとはメディアの前でしゃべったり、イベントに出たりする営業ですね(笑)。」

「分かりやすく言うと、攻撃のオープンプレーは横内(昭展)さん、守備は齊藤(俊秀)コーチ、セットプレーの攻撃は上野(優作)コーチ、守備は下田(崇)コーチ。」と言うように分業制だった。

森保監督はマネージャータイプ:

「僕はヘッドコーチタイプではなくてマネージャータイプなので。〜省略〜

戦術面は全部コーチです(笑)。」

上記の森保監督のインタビューから、守備は斉藤コーチに任せているので、彼が「セットオフェンスへの守備」は4−4−2のままで良いと判断し、森保監督が決断したのだろう。実際にはわからないが。

日本の前半は予定通りの結果を得たが、個人的に失敗だったと考える。

W杯優勝4回を誇るドイツ相手に構造的な欠陥のある守備をして、1失点で前半を終わらせることは、普通では考えられないことだからだ。

日本代表選手や監督、スタッフには申し訳ないが、前半の日本の守備は、「運」がかなり味方した。

前半の日本はどのような守備をしていたのか。これから詳細に振り返る。

今回は、守備の局面の「組織的守備」と「守備への切り替え」について。

最初は、最も構造的な欠陥があった日本の「セットオフェンスへの守備」の振り返りから始める。

分析方法や用語については、前回の記事を参照してください。

ドイツは日本の構造的な欠陥を執拗に攻めた

組織的守備

行動:セットオフェンスへ守備「弱み」

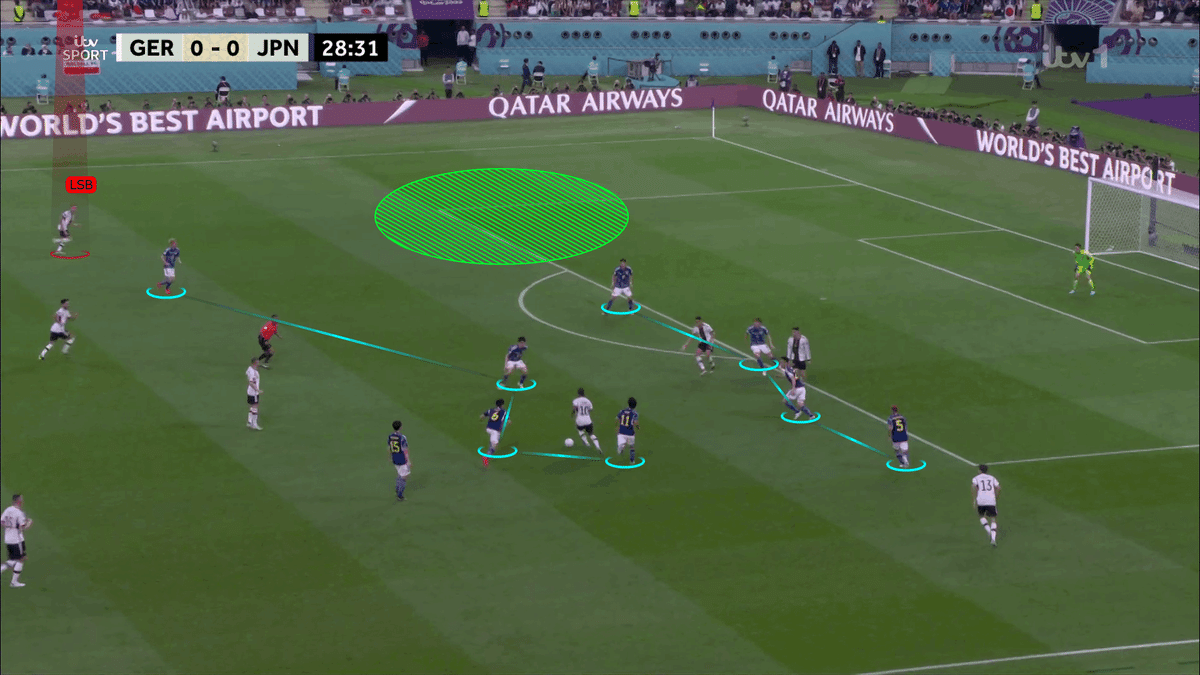

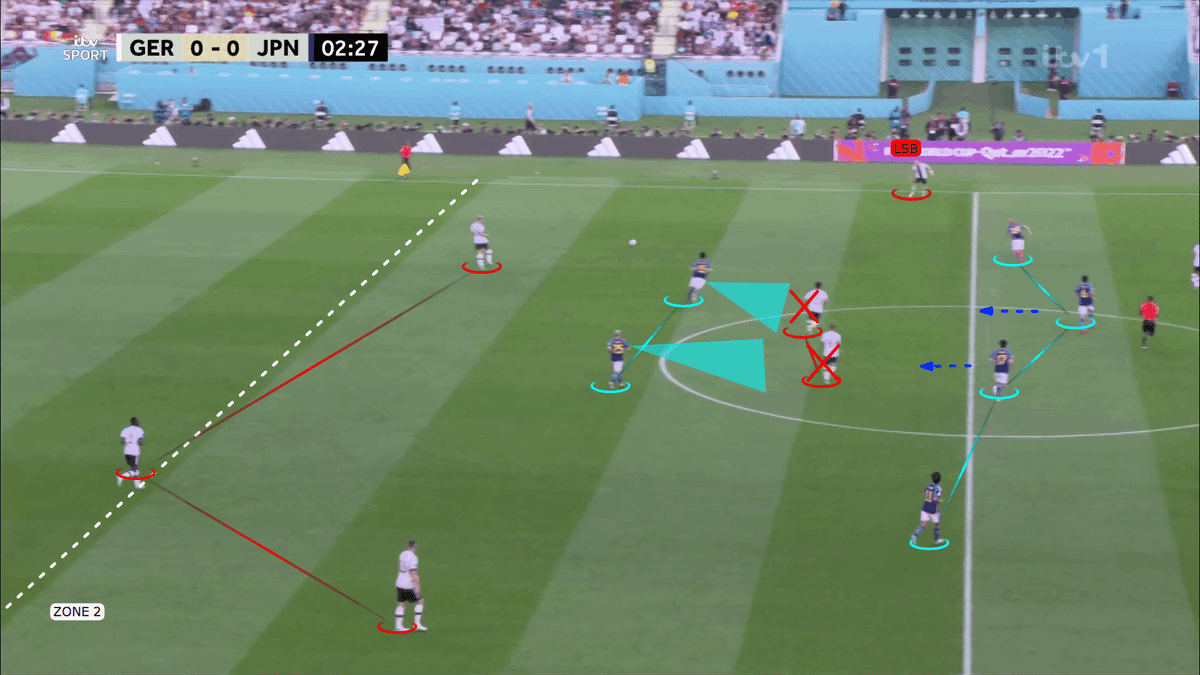

セットオフェンスへの守備「弱み」4−4−2:左サイド

日本の4バックとドイツの5トップでは、4対5の数的不利。4−4−2の守備ブロックがボールに集中し、左サイドに引きつけられると、逆サイドにフリーマンとスペースを生み出してしまう構造。

セットオフェンスへの守備「リスク(になるとき)」4−4−2:左サイド

ドイツが日本の左サイドでボールを保持し、一度左ハーフスペースにボールを戻したとき。

日本の守備ブロックはさらにボールに集中し、右ハーフスペースとアシストゾーンに大きなスペースができ、フリーの左SBラウムを見逃してしまう。

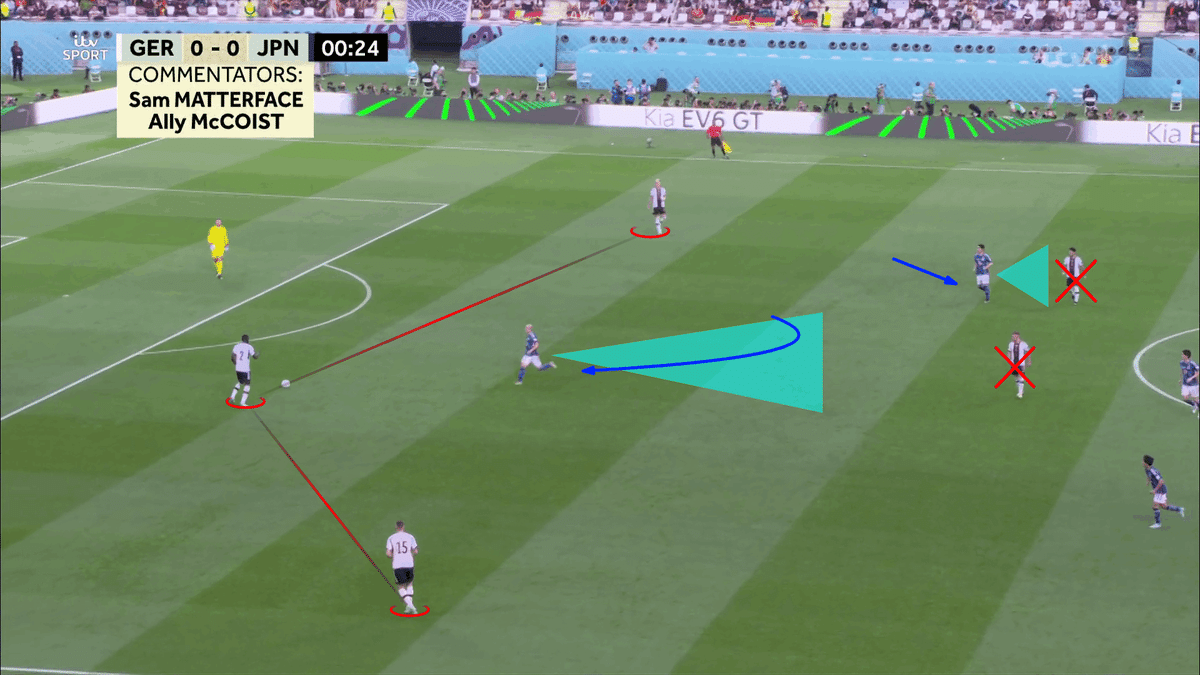

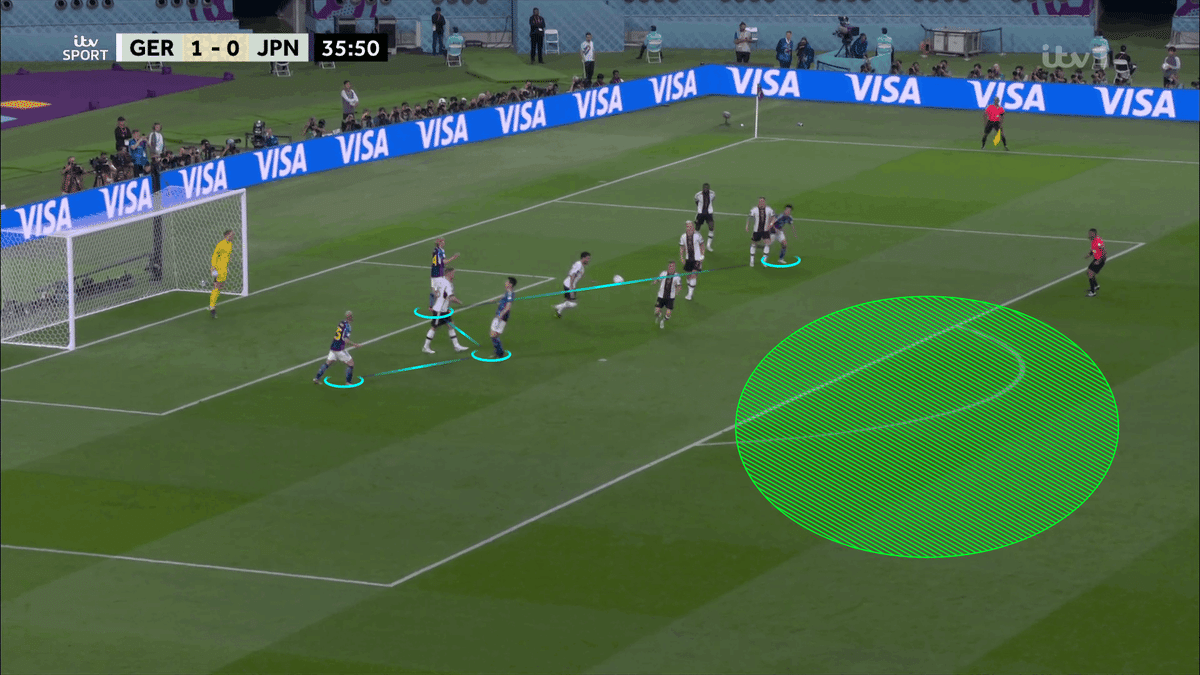

セットオフェンスへの守備が機能4−4−2から5−3−2可変:右サイド

日本の右サイド(ドイツの左サイド)の「セットオフェンスへの守備」はすぐに機能した。なぜなら、右WG伊東が右SB酒井の右隣に位置し、5バックを形成したので、ドイツにスペースと数的優位を作らせなかった。

ドイツは「セットオフェンスの配置」を「前進の配置」と同じく、左SBラウムを左WGの位置にあげて、左WGムシアラを内側へ配置する3−2−5。

前半の最初は、ドイツは左SBラウムの攻撃力を活かし日本の右サイドから、「セットオフェンス」を開始した。

しかし、左SBラウムが高い位置を取ると右WG伊東はDFラインに入り、右サイドレーンのスペースを埋め、右SB酒井のところで、ドイツに2対1の数的優位を作らせず、2対2の状況を作り(日本:伊東、酒井対ラウム、ムシアラ)、スペースも与えなかった。

つまり、一時的に日本の「セットオフェンスへの守備配置」は5−3−2になったのだ。ただし、それは日本が右サイドから攻撃された時のみであった。

右WG伊東がDFラインに入り、数的同数を保つ。

日本:セットオフェンスへの守備配置5−3−2

ドイツ:セットオフェンスの配置3−2−5

日本:セットオフェンスへの守備配置:4−4−2

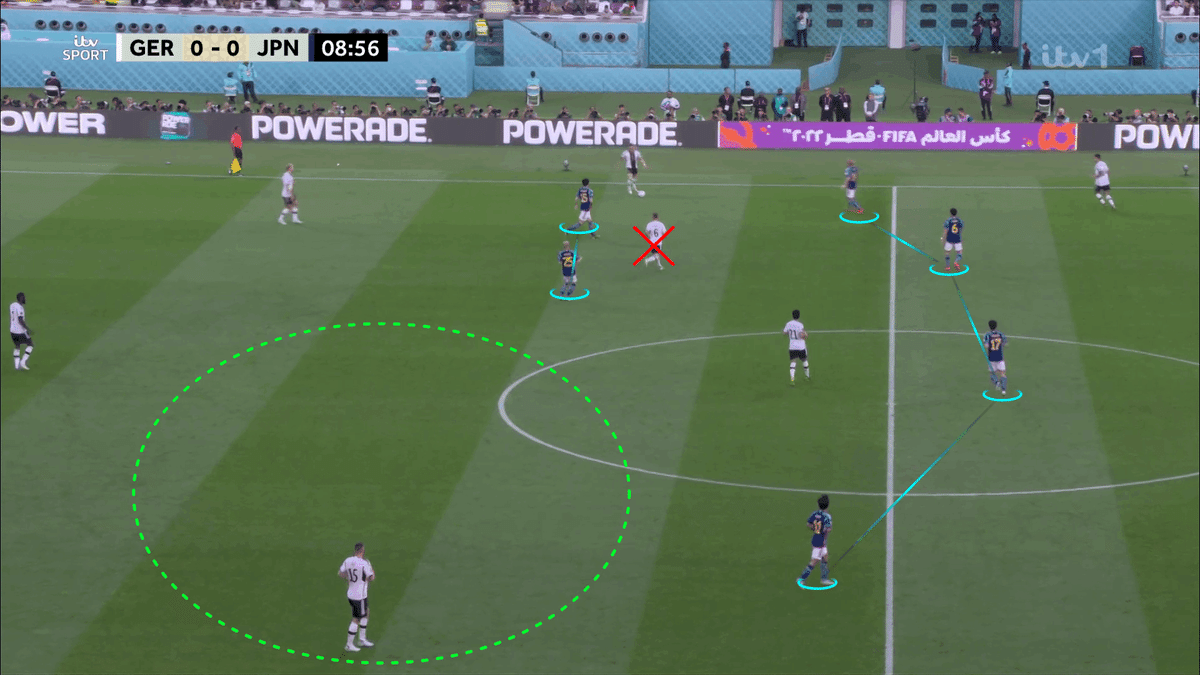

日本の2トップはドイツのドブレPV(ギュンドアン、キミッヒ)に中央へ引きつけられ、左WG久保と右WG伊東の前にスペースとドイツ左右CB(左CBズーレ、右CBシュロッターベック)がフリー。

日本2トップがドイツのドブレPVに引きつけられ、右WG伊東の前にスペースがある。

日本:セットオフェンスへの守備配置4−4−2

日本の右サイドの「セットオフェンスへの守備」で危険だったのは、2トップの前田と鎌田が中央に引きつけられ、ドイツ3バックの左右CBがフリーになったことだ。

ドイツ左CBシュロッターベックがフリーでボールを受けると、スペースへ運ぶドリブルで、右WG伊東が引きつけられる。このような状況になると、右WG伊東がDFラインに入るのが、右SB酒井との距離が遠くなることで物理的に難しくなる。

日本は4−4−2の守備を強いられ、右SB酒井のところで1対2の数的不利になる。

5バックを形成しようとする。

PV遠藤がDFラインに入ると、MFラインの中央にスペースができ、ドイツに使われる。

上の画像では、PV遠藤が、右SB酒井と右CB板倉の間にできたスペースを埋めようと走っている。それは、右SB酒井が左SBラウムに対応することで、左WGムシアラがスペースでフリーであったからだ。

このようにして、ドブレPVのどちらか(遠藤、田中)が、DFラインに入り5バックを形成するのもありだろう。

しかし、そうなると、DFラインの前の中央にPV田中一人しかいないことになり、そのスペースをドイツに使われ、ミドルシュート。もしくは、CBがシュートブロックをするために前に出ると、ドイツの5トップのだれかがフリーとなり、1対2の数的不利の状況になってしまう。

日本はセットオフェンスへの守備をトレーニングしていない!?

日本代表は、セットオフェンスへの守備4−4−2から可変5−3−2をあまりトレーニングしていないのではないか。

右WG伊東がDFラインに入る「セットオフェンスへの守備配置」5−3−2は、ドブレPVの遠藤と田中がDFラインの前で中央のスペースを埋めるので、このドイツ戦前半では効果的だった。

だが、ドブレPVのどちらからがDFラインに入ると、ドイツ戦前半の左右WGの久保と伊東が中央のスペースを埋めるために中へ絞らないので、中央のスペースにPV一人の状況となり、そのスペースをドイツに使われてピンチになっていた。

ドイツ戦前半の右サイドの「セットオフェンスへの守備配置」は、右WG伊東がDFラインに入り、2トップがドイツの左CBを追いかけプレッシャーをかけることで落ち着いた。

ただし、右WG伊東がDFラインに入ることで、ドイツにさらに深い位置まで簡単に侵入を許すことになったが、右サイドから崩されることがなくなった。

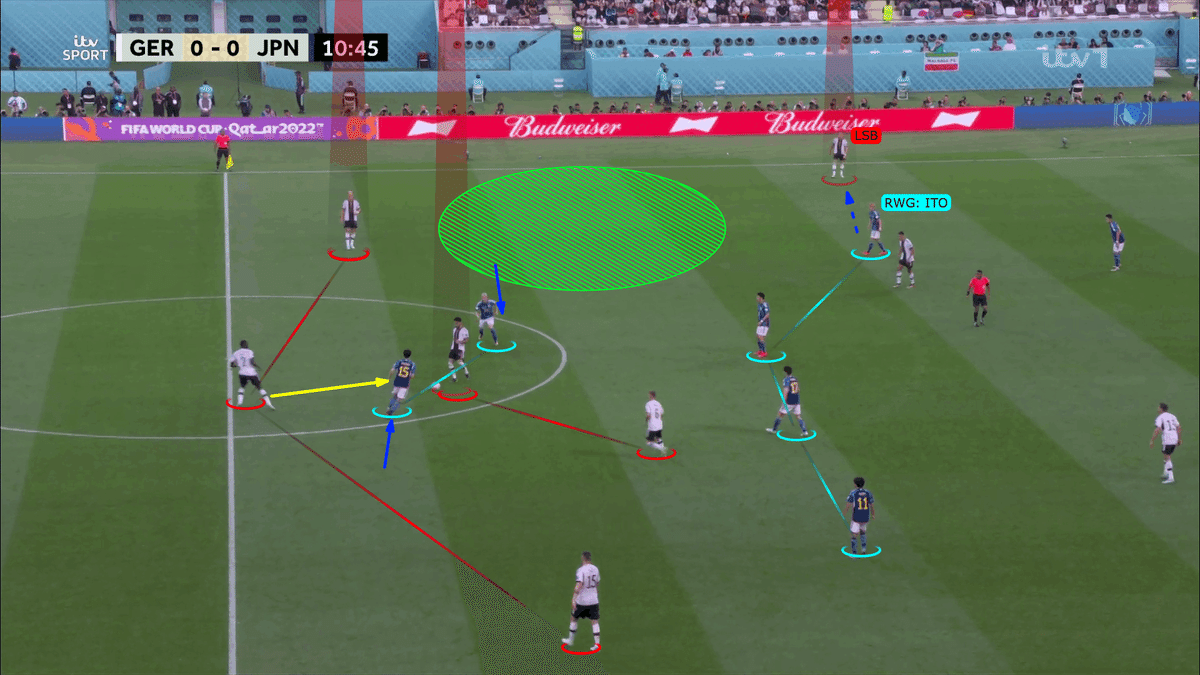

ドイツは日本の「弱み」左サイドを攻略する

ドイツは、日本の左サイドからの攻撃にシフトした。

ここで、日本の「セットオフェンスへの守備」は、構造的な欠陥を晒した。左サイドからドイツに攻められると逆サイドの右ハーフスペースとアシストゾーンにスペースができ、そのスペースを左SBラウムに使われるという「弱み」が露呈したのだ。

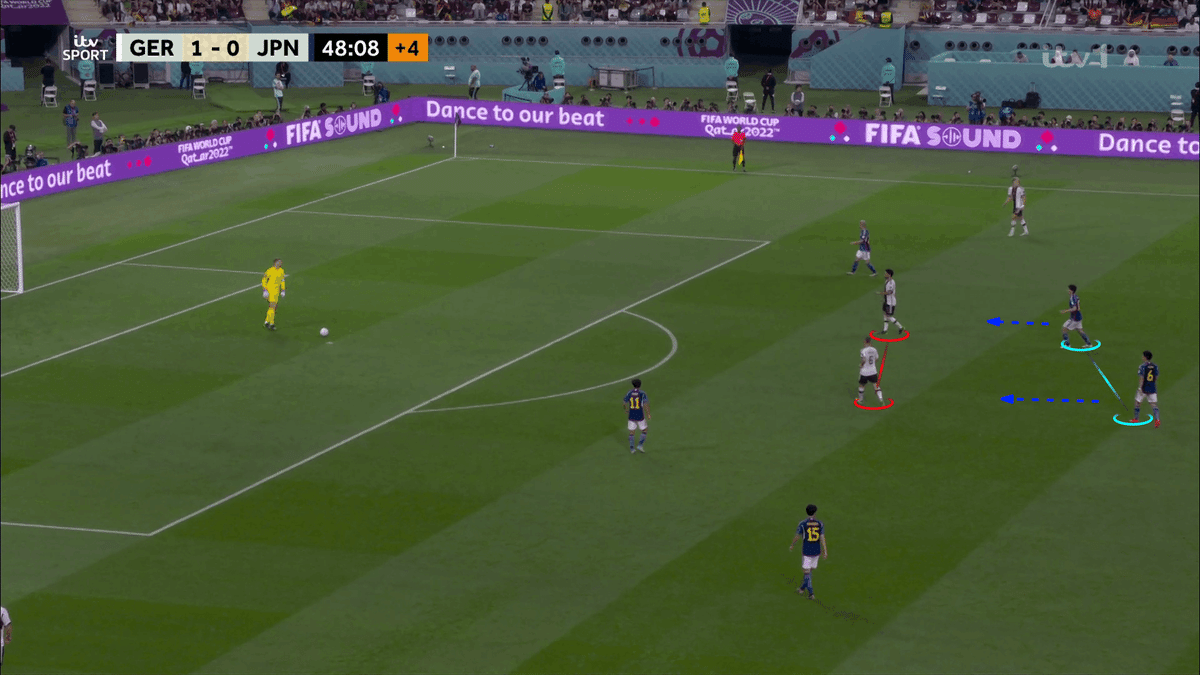

日本「セットオフェンスへの守備配置」4−4−2。

右WG伊東は、ドイツ左SBを監視。日本の守備ブロックは左サイドに引きつけられる。

右WG伊東は、左SBラウムを見逃している。

上の画像のように、日本の左サイドから攻撃され、守備ブロックがボールのあるところに集中すると、ドイツの3−2−5に対する日本の4−4−2の構造的な「弱み」が浮き彫りとなる。

日本の4バックとドイツの5トップでは数的不利であり、守備がボールに集中し、左サイドに引きつけられるとフリーマンとスペースを逆サイドに生み出してしまう。

この構造的な欠陥を補うために、現代では5バックや場合によっては6バックが流行している。

上の図では、右WG伊東の位置が中途半端になっている。右WG伊東がPV田中の横に移動すると、左SBラウムがフリーとなり、右WG伊東がこの画像のような配置をキープすると、PV田中と右WG伊東の間にスペースができ、ドイツは簡単に左SBラウムにスルーパスを通すことができるだろう。

最初から、右WG伊東が右SB酒井の右横に落ちて5バックを形成し、ドイツ左SBラウムを監視する方が中盤はドイツに支配されるが、失点のリスクは少ないはずだが。

左SBラウムはフリーでボールを受け、GK権田が飛び出して左SBラウムを倒してPKとなる。

上の図は、左SBラウムがアシストゾーンでスルーパスを受けようとするところである。この数的不利(DFラインで4対5)に対応したのが、GK権田である。ファールならなければ良かったが、左SBラウムを倒してPKをドイツに与え、失点した。

この状況を生み出したのは、日本の左サイドからの「セットオフェンスへの守備(4−4−2)」の構造的な欠陥にある。

疑問は、なぜ前半の日本の「セットオフェンスへの守備」は、右サイドから攻撃されると5−3−2で、左サイドから攻撃されると4−4−2だったのか!?

前述した森保監督のインタビュー通り、斎藤コーチに守備は任せているので、彼の判断なのだろうか。

この前半は明らかに日本の「セットオフェンスへの守備」の「弱み」が露呈した場面で、選手だけでその状況を修正するのには限界がある。

森保監督から、明確なポジションや守備配置の修正の指示、解決策が提示されたかどうか疑問が残る前半だった。

もちろん、監督は試合中、めまぐるしく状況が変化する中で、様々なことを考えているので、非常に大変だと思うが、前半最大の「弱み」となった「セットオフェンスへの守備」は修正して欲しかった。

セットオフェンスへの守備(修正案):5−3−2

上の動画のように、ゾーン2「前進への守備(4−4−2)」から、「セットオフェンスへの守備(5−3−2)」への可変は、ドブレPVのどちらか近い方が、DFライン(SBとCBの間)に入るのが良いと考える。

両WGは、残ったPVと選手間の距離を狭くし、互いにカバーできるようにして、中央のスペースを埋める方が良い。そして、ボールを取り戻したら、WGがカウンターアタックへの起点になるべく、前方のスペースへ素早く移動することも可能となる。

DFラインに入るなら、PVの方が守備力が基本的に高いというのもある。ただし、これはあくまでも例であり、そのチームにあった配置が最適である。

5バックでアシストゾーンを埋める:

現代のサッカーの「セットオフェンスへの守備」は、いかにしてペナルティエリア内にスペースを作らないか、アシストゾーンを空けないかが重要になっている。

ボールがサイドにあると守備組織は一方のサイドへ引きつけられ、逆サイドのアシストゾーンが空くようになる。一方のサイドから、逆サイドのアシストゾーンへ一気に浮き球のボールを送り、それをフリーな選手がアシストゾーンで受けて、シュート、もしくはセンタリング。

私が知っている限りでは、クロップ監督のリバプールがこの攻撃を多用して流行したと思っている。

アシストゾーンを空けない、もしくは監視しないと、現代サッカーでは決定的な場面を作られてしまう。

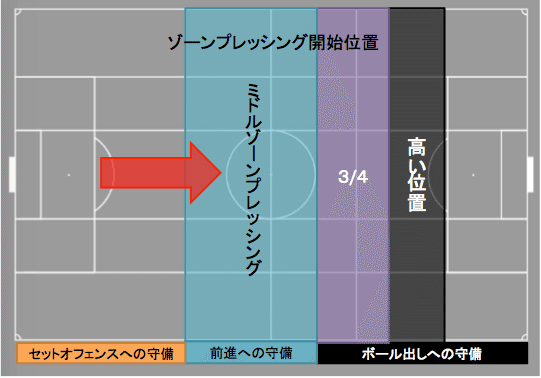

行動:前進への守備

ボールに引きつけられると「リスク」になる、日本(前半)の「前進への守備(4−4−2)」

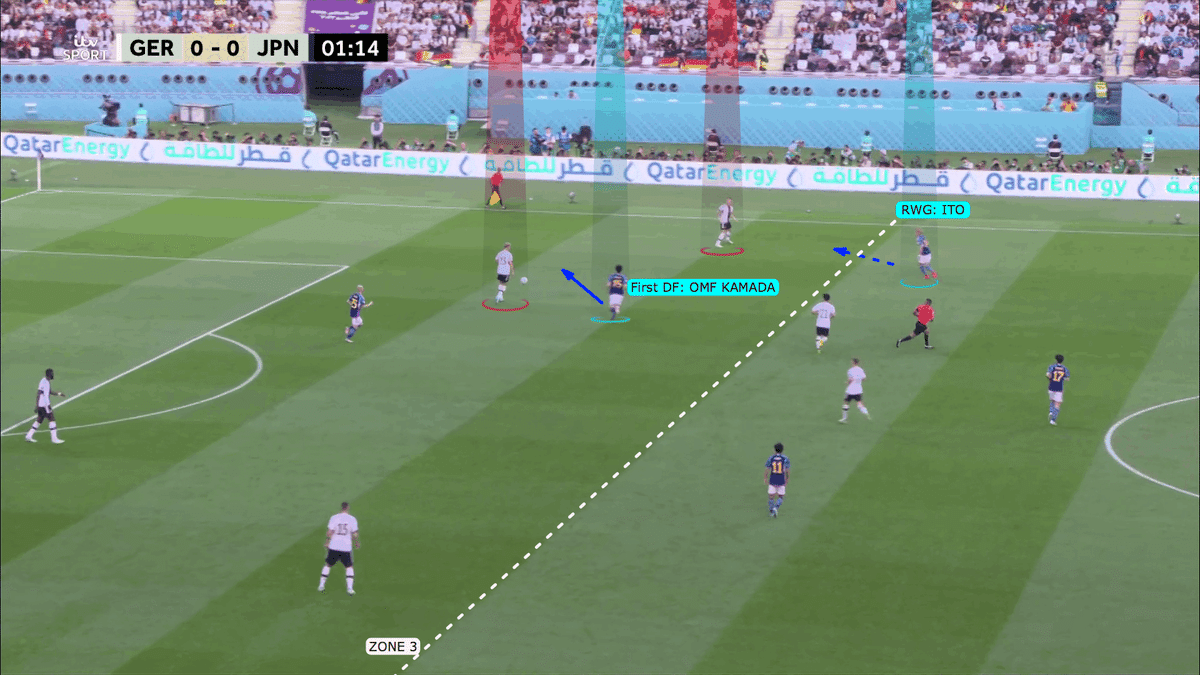

日本のゾーン2で行われる「前進への守備」の入りはよかった。

2トップはセンターサークルトップからプレッシング。

「ボール出しへの守備」と同じゾーンディフェンス、配置4−4−2で対応。

ドイツ「前進の配置」は左SBラウムをWGの位置まで上げ、左WGムシアラが内側へ配置される3−2−5。

前進への守備「リスク(なる時)」:

トップ下ミューラーの左ハーフスペースから左サイドへの動きに、PV田中引きつけられたとき。PV遠藤との距離が開き中央にスペースができてしまう。

2トップの一人がボール保持者のCBに引きつけられ過ぎたとき。左右CBにパスが入ると、日本のFWラインとMFラインの間が開き、PVへのパススペースができてしまう。

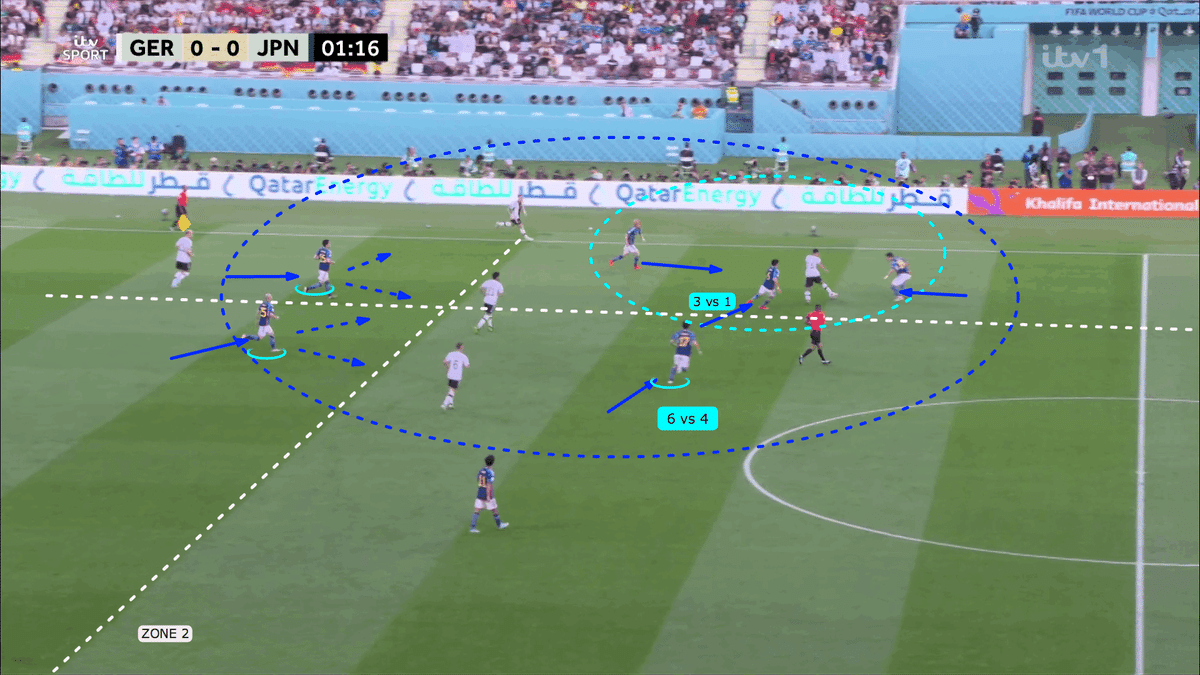

2トップの一人がドイツの左右どちらかのCBに引きつけられ、2トップのもう一人がパスを受けようとするドイツPVをマークしたとき、逆サイドに大きなスペースができ、そのスペースをドイツに使われ前進される。

PVギュンドアン、もしくはキミッヒが落ちてDFラインに入り、一時的に4バックなったとき。日本の2トップがCBリュディガーとDFラインに入ったPVギュンドアンに引きつけられ、左右CBがフリーとなる。

更に日本のFWラインとMFラインの間にスペースができるので、そのスペースでPVキミッヒが左右のCBからパスを受け、前進される。

前進への守備(4−4−2)が機能するとき:

2トップがボール保持者に引きつけられ過ぎず、ドブレPVへのパスコースをそれぞれが背中で消している時。

MF4人のラインバランスがよいとき。PV田中がトップ下ミューラーに引きつけられず、PV遠藤との距離が離れていない時。

その上で、MFラインがハーフライン付近で、ボール保持者に激しくプレッシャーをかけることができた時に日本の「前進への守備」は機能した。

ドイツのドブレPVを背中で消す。

MFラインはハーフライン付近。MFは内側へのパスコースを消す。

ドイツのドブレPVを、日本のFWラインとMFラインで監視。

ハーフスペースから出て、サイドでボールを受ける。

しかし、PV田中がサイドに出たことで、中央はPV遠藤だけになり、

ドイツにスペースを与えることになる。

ドイツは4バックの状況。

CF前田は、PVギュンドアンのパスコースを消す。

左CBシュロッターベックがフリー。前方にスペースもある。

2トップがボールに引きつけられ、MFラインが下がると、ドイツの左右のCBにフリーで前進されてしまう。

そして、左右のCBから1PVのキミッヒへのパスコースできている。

MFラインの背後に5人のドイツ選手がいて、

特に中央の3人へのパスコースができてしまうので行くことができない。

トップ下鎌田が近い方のPVをマークすることになる。

そうなると逆サイドにスペースとフリーマンができてしまう。

上の画像のように18m程度お互いが離れていると、ライン間へのパスが容易である。この状況では、PV田中がPV遠藤の方へスライドし、中央へのパスコースを消さなければならない。

行動:「ボール出しへの守備」は3/4プレッシング

3/4プレッシングが機能するとき:4−4−2ゾーンディフェンス

グラウンドの3/4から2トップがドイツのドブレPVを背中で消し、4−4−2の選手間の距離が適切で、ゾーンディフェンスで対応したとき。

高い位置からのプレッシングが「リスク(になるとき)」:マンツーマン

ボール保持者や、ボールを受けようとする相手に引きつけられ、ゾーンがマンツーマンのようになり、相手にそれを利用されてスペースを作られたとき。特に日本のドブレPVがマークに引きつけられ、背後にスペースを作られたときが危険。

日本は3/4プレッシング:4−4−2ゾーンディフェンスを採用

ドイツに対して、日本がゾーン3で行う「ボール出しへの守備」は、「高い位置からのプレッシング」ではなく、守備ブロック全体が少し後ろへ引き、選手間の距離を狭くした、グラウンド3/4から4−4−2のゾーンディフェンスを行う「3/4プレッシング」を採用した。

これは「前進への守備」と同じ配置、プレッシング方法で行われている。

2トップ(CF前田とトップ下鎌田)は、ドイツのドブレPV(キミッヒとギュンドアン)を背中で消しながら、どちらかがドイツの3バック中央CB(リュディガー)がボールを保持すると外側へ方向付ける。このドブレPVを経由した「ボール出し」を避けるのが日本の狙いだ。

MFラインの4人(左WG久保、PV遠藤、田中、右WG伊東)は、内側へのパスコースを消す。左右のCBにボールが入ると、WGが縦パスのコース(ドイツのWGへのパスコース)を消しながらプレッシング。

前半の途中までは、3/4プレッシングはFWライン、MFライン、DFラインがコンパクトで特にドイツのドブレPVにスペースを与えず、機能した。

しかし、ドイツのドブレPV(ギュンドアンとキミッヒ)が、日本の2トップの脇のスペースや、DFラインに代わる代わる落ちてボールを受けるようになると、日本の2トップはCBリュディガーとPVに引きつけられ、左右CBがフリーになる。2対3の状況が2対4の状況になった。

次に、2トップの一人がCBリュディガーにプレッシャーをかけるために、3/4を超えて、高い位置(ペナルティエリア手前)までプレッシングに行くと、FWラインとMFライン(MFはラインを上げないので)の間にスペースができ、フリーになっている左右のCBを経由してドブレPVにパスが入り、「ボール出し」をされるようになる。

ここは2トップが我慢して、3/4プレッシングを継続するべきだった。

ゾーンディフェンスがマンツーマンのようになったら負け!

前半33分に失点した日本は、攻撃しなければならず、できるだけ早くボールを取り戻すために、「ボール出しへの守備」は「高い位置からのプレッシング」に変更された。

「高い位置からのプレッシング」は、相手コートペナルティエリア手前から始まり、ボールが動いたらオールコートプレスになる。

相手に激しいプレッシャーを与え、ボールを取り戻す可能性も高いが、選手間の距離が開くので(DFラインはハーフライン付近に配置されるので)、相手にスペースを与え、ボールを高い位置で取り戻すことができないと相手にゴール前まで前進されるリスクがある。

「ボール出しへの守備」を「高い位置からのプレッシング」に変えた日本は4−4−2のゾーンディフェンスから、徐々にマンツーマンのような守備配置になった。

ドイツのドブレPVからの「ボール出し」をどうしても避けたい日本は、2トップはドイツのCBを監視し、サイドに開くので、ドイツのドブレPVへのパスコースができる。ドブレPVはペナルティエリア近くまで落ちてGKノイアーからパスを受けようとする。この動きに日本のドブレPV(遠藤、田中)は反応し、ドイツのドブレPVをマンツーマンのようにマークする。

日本のドブレPVがペナルティエリア付近まで移動したと言うことは、ハーフラインにいる日本のDFラインの中央前方に大きなスペースができたことを意味する。日本の4バック対ドイツのFWライン4人が数的同数であり、しかもドイツはスペースを得ている。

そのような状況なると、左CB吉田は少し落ちた位置にいるトップ下ミューラーをマークするために、少し前に出た配置を取る。CBリュディガーがボールを受けると、トップ下ミューラーは日本から見て左に寄る。その動きに引きつけらる左CB吉田、左SB長友も右WGニャブリをマークする。

そうなると、CFハバールの前にさらに大きなスペースができる。CFハバールをマークするのは、右CB板倉。CBリュディガーから、CFハバールへ浮き球ロングパスが入る。すかさず、右WGニャブリはCFハバールが落とすボールを受けるために中央へ移動。左SB長友は出遅れる。

ボールを中央で受けた右WGニャブリにスペースを作るために、左WGムシアラは、左サイドから中央方向へディアゴナルラン(斜めに移動)。この動きに右SB酒井がついていく。右WGニャブリの前方にスペースができ、フリーでボールを保持した右WGニャブリは、ドリブルでハーフラインを超え、日本のゴールに迫る。

このように、「高い位置からのプレッシング」にはリスクがある。しかも、ゾーンディフェンスがマンツーマンのようになると、相手にスペースを与えることになる。

なぜなら、マンツーマンは積極的な守備方法に見えて、実は受動的な守備方法である。相手の動きや配置に左右されるからだ。

個人がどこかでマークを剥がされると、そこから、マンツーマンは崩壊する。マンツーマンは個人能力に頼った守備方法だ。

非常に効果的で激しいプレッシングを相手にかけることができる反面、弱点も大きい。

日本は、ドブレPV(遠藤、田中)の2人が前に行ってしまったことで、ドイツの「ボール出し」を防ぐことはできたが、「ダイレクトプレー」による前進をされてしまった。

日本はドブレPVのどちらか一人が、日本の2CBの前のスペースに配置されていれば、「高い位置からのプレッシング」効果は薄れるかもしれないが、ドイツに「前進」されるリスクを回避できたはずだ。

2トップはドイツのドブレPVを背中で消す。

2トップはプレスに行かず、背中でドイツのドブレPVへのパスコースを消して、

次のパスを待つ。

2トップがCBにプレスに行き過ぎないと、MFラインとの距離が近いので、ドイツはドブレPVへのパスが難しくなる。

マンツーマンのようになる。

日本はドイツに「ボール出し」をさせないことには成功したが、

ドイツに「ダイレクトプレー」を選択させ、日本のドブレPVの背後にボールを入れられて「前進」されてしまう。

集中していた守備への切り替え

日本の守備への切り替えは非常に速い。試合に集中している証拠だ。

日本の「プレッシング」と「プレッシングと後退」は、「守備への切り替え」が非常に速く、組織化されており、ほとんど意思決定のミスがない前半だった。

プレッシング

プレッシングの特徴:

ボールに最も近いファーストDFの特定と、どこへ追い込むかが迅速(基本は外側へ追い込む)

おそらく5秒間はプレッシング、その後は守備組織を整えるというルールがある。

サイドへ2〜3人で相手を追い込む(前と後ろから挟む。もう一人は内側へのパスコースを消す。

中央でのプレッシングも3〜4人で、そのゾーンからボールを出さない。

はっきりとはしないが、プレッシングに参加している選手の周囲の選手は

相手の間に立つ中間ポジションで次のパスを狙っている。

プレッシングのリスク:プレッシングに参加している選手と参加していないDFラインの選手との間にスペースがあるので、プレッシングを突破されたとき、DFラインの前のスペースを使われるリスクがある。

相手を外側へ追い込むプレッシング。

右WG伊東は、縦パスのコースを背中で消し、次のパスを予測。

右SB酒井と右WG伊東が挟み、PV遠藤が内側へのパスコースを消して

3人で外側へ追い込む。

プレッシングに参加した3選手の周囲の選手は、ドイツ選手の間、中間ポジションに立ち、次のパスを狙う。

プレッシングと後退

プレッシングと後退の特徴:

日本に「プレッシングと後退」の概念が、あるのかどうかわからないが、ゾーン2でボールを失ったり、ボールを失った後ゾーン2までボールを相手に運ばれた際は、ボールのあるサイドにDFラインを修正し、背後のスペースを消すために「後退」、相手の「カウンターアタック」を防ぐ。

SBはボールを失った瞬間、ボールの近くにいる場合は、プレッシングに参加。

ドブレPVは、状況にもよるが、一人は2CBの前に後退しスペースを埋める。

基本的に「プレッシング」はボールに近いFWラインとMFラインの選手が参加すして、DFラインは「後退」する。

ダイレクトプレーが「リスク(になるとき)」:右SB酒井が上がった背後

「守備への切り替え」で「リスク」になったのは、「ダイレクトプレー」でボールを失った後だ。

右SB酒井が、右WG伊東の近くまで上がり、GK権田が蹴ったボールを競り合い、競り勝ったセカンドボールを右WG伊東が拾い「前進」する方法を日本は取ったが、全く機能せず、逆に「リスク」となった。

右SB酒井が競り勝つことを前提としているため、競り負けたり、セカンドボールをドイツに拾われた場合の対応ができていなかった。

ダイレクトプレー後の守備への切り替え「リスク」:

ダイレクトプレーのセカンドボールをドイツに拾われたとき、上がった右SB酒井の背後のスペースをドイツに使われる。

ドブレPV(遠藤、田中)は、GK権田がボールを蹴る瞬間、近くでサポートしていることが多く、セカンドボールを拾う位置へ行くのが間に合わない。

CF前田とトップ下鎌田は右SB酒井が競り勝つことを前提として、前に配置されているので、FWラインとMFラインの間が開き、中盤が空洞化している。

そもそも右SB酒井が「ダイレクトプレー」のボールに間に合わず、競り合いに参加できていないとき、セカンドボールをドイツに拾われ、上がった右SB酒井の背後のスペースをドイツに使われる悪循環。

中央は3〜4人でプレッシング

DFラインはプレッシングに参加せずラインキープ。

FWラインの背後にスペースがあり、「プレッシング」できない。

消す。CF前田とPV田中が2人で「プレッシング」、サイドへ追い込む。

PV遠藤はプレッシングに参加せず、「後退」しスペースを埋める。

ドブレPV(遠藤、田中)はペナルティエリア付近

ドイツにセカンドボールを拾われ、その後、酒井の背後のスペースを使われ

ドイツのショートカウンターを受ける。

今回は、日本のドイツ戦前半の守備について振り返った。

ドイツの猛攻を凌いでの1失点は、後半に向けて良い結果だった。

しかし、守備の内容はどうだったのか、特に日本の左サイドからの

「セットオフェンスへの守備」はどうだったのか、結果オーライではなく、試合に勝ったからこそ、検証する必要がある。

本当のサッカー強豪国になるために。

次回は、W杯日本対ドイツの後半、日本の攻撃を振り返り分析します。

=============================

本を出版しています。

ポジショナルプレーを実践したい、知りたい、試合をポジショナルプレーの視点で分析したいという方に、選手4人がひし形(ダイヤモンド)を形成するダイヤモンドオフェンス でポジショナルプレーを見える化した本です。

また、この本を読むと、サッカーを構造化するとは、どういうことかもわかると思います。

よろしければ手にとって読んでみてください。

いいなと思ったら応援しよう!