Manchester City編:ゲームモデルの作り方「13の行動」(応用編)〜セットオフェンスへの守備〜Vol.10

前回は、マンチェスターシティのゲームモデル、「行動9:ダイレクトプレーへの守備」について説明した。

今回は、マンチェスターシティの「セットオフェンスへの守備」について説明する。マンチェスターシティの「セットオフェンスへの守備」は、ゾーンディフェンスを基本としており、相手にスペースを与えない組織的守備を構築している。

相手がゾーン1(守備側から見て)へ前進した場合は、4−1−4−1システムのゾーナル守備でペナルティエリアに入らせないボールを取り戻す守備を実行する。

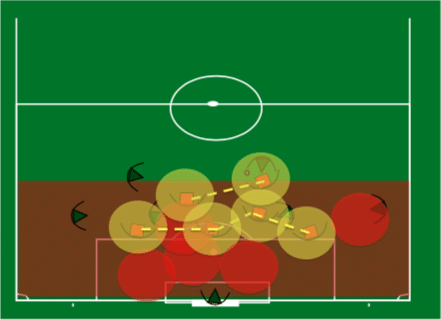

相手がペナルティエリアの高さを超えて、センターリングをしようとする時には、最低でもDFラインの3人(できれば4人)がゴールエリア幅、ゴールエリアとペナルティスポットの間に、ニア、センター、フォアポストにポジションを取り、ゴール前にスペースを作らせない、シュートをさせない、ゴールを守ることを最優先とした配置になる。

つまり、マンチェスターシティのセットオフェンスへの守備は「ゾーン1:ペナルティエリア手前の守備」と「ペナルティエリアの高さを超えられた時の守備」の2つに分けられる。

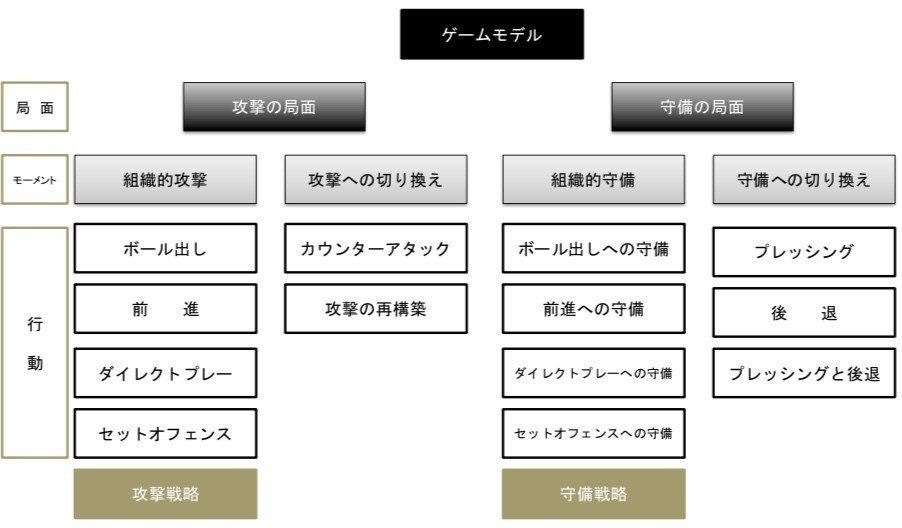

ゲームモデル13の行動

繰り返しになるが、再度ゲームモデルの13の行動の構造を確認してください。

セットオフェンスへの守備は、自陣:ゾーン1で行われる組織的守備でゴールを守る。

ゲームモデルのファクター

セットオフェンスへの守備の目的はゴールを守ることである。

ファクター:「守備の組織構造」「ゾーナル守備組織」「組織的守備の集団アクション」については、ゲームモデルと言うよりも、どのチームにも当てはまる組織的守備のプレー原則なので、ここでは言及しない。

ただ、このファクターは非常に重要なので、できればManchester City編:ゲームモデルの作り方「13の行動」(応用編)〜守備の組織構造〜Vol.6を読んで欲しい。

マンチェスターシティの場合は、4−1−4−1のゾーンディフェンスをベースに非常にコンパクトな組織的守備を構築している。

マンチェスターシティの「セットオフェンスへの守備」の組織的守備の集団アクションが、どのようなオーガナイズになっているのか、これから説明していく。

ゾーン1で行われるマンチェスターシティのセットオフェンスへの守備方法は、基本的に同じ配置であり構造をしている。もちろん、相手によって微調整はあるが、4−1−4−1のゾーナル守備組織でゴールを守る、相手にスペースと時間を与えない組織的構造がしっかりと構築されている。

マンチェスターシティ:4−1−4−1システムの構造

相手がどのようなセットオフェンスの攻撃配置であっても、マンチェスターシティのゾーンディフェンスの方法、システム、組織のベースは変わらない。

ゾーンディフェンスは能動的なディフェンス方法なので、相手のセットオフェンスの攻撃配置に左右されない。

例えば、マンツーマンディフェンスは相手オフェンスの配置に左右されるので受動的ディフェンスと言える。

ペップ・グアルディオラやマウリツィオ・サッリなどのポジショナルプレーをする監督のチームの多くは、「セットオフェンスへの守備」ではゾーンディフェンスを使う。それは能動的にゲームを進めたいという哲学があるからだろう。

特にマウリツィオ・サッリはトータルゾーンという「相手の動き」に左右されない斬新なゾーンディフェンスを構築している。

セイルーロが分割したプレースペース:

上の図はフランシスコ・セイルーロが考案した4つに分割されたプレースペースである。セットオフェンスへの守備は、この図だとゾーンAを守る組織的守備である。

サポートありがとうございます。次の投稿をする意欲が湧いてきます。このお金はサッカーを深く知ることに使いたいと思います。